Une relecture à la lumière du don

Introduction

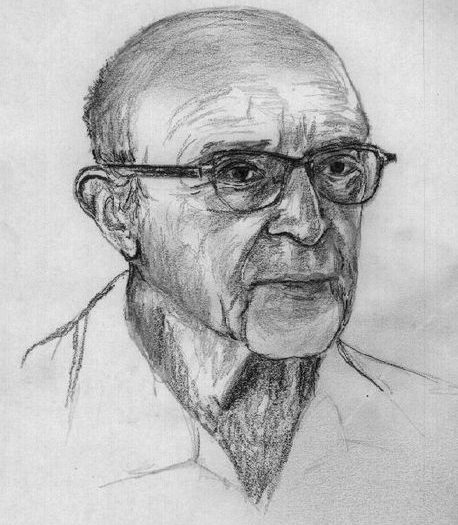

Carl Ransom Rogers (1902-1987) est un psychologue humaniste américain qui a développé une méthode, l’Approche Centrée sur la Personne (ACP) – où le complément y est descriptif et non pas évaluatif.

Une des intuitions essentielles, des apports originaux et des impacts les plus notoires de la pensée de Rogers concerne ce qu’il appelle la relation d’aide. Le nom ne sonne pas très bien en français et évoque un assistanat qu’un adulte ne peut que difficilement accepter : de l’aide à la relation dominant-dominé, il n’y a qu’un pas, semble-t-il. En fait, ce que Rogers dit de la relation d’aide vaut de la relation en général et, fondée sur une anthropologie, une éthique, voire une métaphysique, de la vérité, offre une vision assez complète de la juste relation avec autrui.

Nous ne traiterons pas de la relation d’aide in extenso, d’autant que la réflexion de Rogers n’est pas élaborée et que son principal intérêt réside plutôt dans la thématisation d’une riche expérience de la relation interpersonnelle et, plus encore, dans une pratique [1]. Mais nous nous proposons de l’aborder sous l’angle du don. En effet, la dynamique du don est une valse à trois temps : la réception (ou don 1), l’appropriation (ou don 2) et la donation (ou don 3). Or, nous allons le montrer, la vision de la relation interpersonnelle développée par Carl Rogers épouse ces trois moments. Le psychologue américain est donc profondément en accord avec la dynamique du don et qui l’explicite.

Nous structurerons donc l’exposé à partir de ces trois moments. Si le plan sera différent de celui adopté par les présentations de Rogers, en revanche, il respectera et le contenu et l’intégralité du matériau – lui offrant ainsi une confirmation inattendue.

D’un mot, les trois conditions de la relation d’aide – la congruence, la considération positive inconditionnelle et l’empathie – épousent respectivement les trois moments du don selon l’ordre suivant : don 2 (appropriation), don 1 (réception) et donc 3 (donation).

1) La congruence ou l’ouverture à soi-même

Bien qu’il intéresse le don 2, le concept de congruence est premier : « Le premier mouvement de cette démarche orientée vers l’autre, ‘la plus basique des trois conditions’ (Rogers), est, pour Rogers, un retour paradoxal vers soi-même, un mouvement de présenciation à soi au cœur même de sa solitude. […] C’est donc l’attitude première : être soi-même, concept rogérien très subtil [2] ». On peut aisément le comprendre : s’ouvrir à l’autre (avant même que de se donner à l’autre) suppose un soi qui s’ouvre.

a) Qu’est-ce que c’est ?

En un mot, être congruent, c’est être soi-même. Aujourd’hui, on dirait être authentique. Rogers nomme congruence ce que Thomas d’Aquin appelle la vertu de vérité (comme vertu annexe de la tempérance) et ce que j’appelle égalité à soi, coïncidence avec soi. Plus précisément, la congruence correspond à une adéquation entre le vécu (en sa richesse) et sa conscientisation. « Congruence est le terme que nous avons employé pour indiquer une correspondance exacte entre l’expérience et la prise de conscience [3] ». En effet, une philosophie du cœur nous apprend que le cœur vit, ressent bien des choses, est affecté, touché par des réalités que la conscience ne perçoit pas, dont elle se protège. Autrement dit, l’homme est blessé par un hiatus entre son intérieur et son extérieur, entre ce qu’il vit et ce qu’il exprime. Par la congruence, la personne se met à l’écoute de son cœur.

En ce sens, la congruence est la connaissance de soi, mais entendu au sens le plus empirique et le plus cordial du terme.

b) Pourquoi ?

1’) Exposé

Pourquoi pratiquer la congruence ? Pour deux raisons.

La première tient à soi-même. Rogers l’éclaire à partir de deux exemples contraires. Prenons un enfant au berceau : « Il a faim, il est mécontent et ceci est vrai pour lui à tous les niveaux. Il est, à ce moment, intégré ou unifié dans cette faim […]. Une des raisons pour lesquelles la plupart des gens éprouvent de la sympathie pour les enants au berceau est probablement qu’ils sont si complètement authentiques, intégrés et congruents ». Inversement, prenons le cas d’un adulte qui se laisse emporter dans une discussion et présente tous les signes extérieurs de la colère, ton de voix furieux, visage congestionné. « Et pourtant, quand un ami lui dit : Allons, ne nous mettons pas en colère pour ça !, il répond avec une sincérité et une surprises évidentes : Mais, je ne me mets pas en colère ! Je ne ressens pas cela du tout, je ne fais que souligner les faits. Les autres personnes éclatent de rire à cette déclaration [4] ».

La seconde raison, tout aussi importante, tient à autrui. Rogers le constate pragmatiquement comme un fait : « Dans mes relations avec autrui, j’ai appris qu’il ne sert à rien, à long terme, d’agir comme si je n’étais pas ce que je suis. Il ne sert à rien d’agir avec calme et gentillesse, alors qu’en fait je suis agacé et enclin à la critique [5] ». Ou : « mon intervention est plus efficace quand j’arrive à m’écouter et à m’accepter et que je puis être moi-même [6] ». La raison en est qu’une personne qui n’est pas congruente ne peut pas cacher avec son corps les sentiments qu’elle nie. Elle se trahit dans son non-verbal. Elle envoie donc des messages contradictoires. Concrètement, je dis que je suis paisible (j’aime, etc.), mais mon corps montre le contraire. Or, une bonne communication est unifiée, sinon le récepteur ne comprend pas. De plus, nous transmettons aussi le non verbal. Donc, le communicateur en colère engendre celle-ci chez son interlocuteur, d’où un manque de confiance. Enfin, la maîtrise suit la conscience. Les effets d’un phénomène sont donc moins maîtrisés, plus importants lorsqu’ils sont inconscients.

En positif, la congruence engendre la transparence, l’impression que l’autre n’a rien à cacher ; or, l’autre est toujours en crainte, méfiant à l’égard des interlocuteurs qui se dérobent, manquent de transparence ; donc, la congruence favorise la relation à autrui.

2’) Objection

Une difficulté ne manquera pas de pointer : si nous sommes nous-mêmes, la relation avec autrui en souffrira. Notre éducation nous a tellement appris à nous nier nous-même pour écouter l’autre, à ne jamais partir de soi. Moyennant quoi on ne part pas beaucoup plus de l’autre…

Rogers répond en invoquant le seul témoignage des faits : « Il est rassurant de découvrir qu’on peut exprimer des sentiments de honte, de colère et d’ennui, sans que les rapports en souffrent [7] ». « Il semble que l’individu découvre qu’il est plus satisfaisant à la longue de vivre des rapports familiaux donnés sur la base de sentiments réels interpersonnels qui existent, plutôt que de vivre ces rapports sur une base de feinte. Un aspect de cette découverte est que la crainte de voir la relation détruite, si on admet les vrais sentiments, n’est pas habituellement fondée, surtout quand on exprime les sentiments comme les siens propres, sans les présenter comme appartenant à une autre personne [8] ».

c) Comment ?

1’) Nous dépouiller

Pratiquer la congruence requiert d’abord de nous dépouiller de tout ce qui en nous refuse la congruence.

Comme nous l’avons vu, nous croyons souvent qu’être nous-même empêchera l’autre d’être lui-même. Nous nous censurons de crainte de blesser l’autre. Or, cette crainte se fonde souvent sur une honte qui nous interdit d’être nous-même : en effet, la honte exclut.

Une seconde erreur, inverse, est la négation de l’autre. Cela ne signifie nullement qu’il faille écraser l’autre par ce que l’on est. Voire, ce qui est pire, l’accuser. Etre soi-même n’est en effet jamais dire : « C’est toujours pareil, c’est moi qui appelle en premier » ; mais : « Je suis en colère, je suis blessé, je suis triste, car tu ne m’as pas appelé ».

Ici, l’erreur consiste à projeter sur l’autre, à présenter comme appartenant à l’autre personne des sentiments qui nous sont propres.

2’) Partir de soi

La congruence consiste à partir de soi. En fait, le plus difficile est l’acceptation de soi, notamment de ses faiblesses et de ses fautes. Là est le principal obstacle à la congruence : « Lorsque je puis accepter d’avoir de multiples défauts et lacunes, de commettre de nombreuses erreurs et d’être souvent ignorant là où je devrais être informé, d’avoir souvent des préjugés là où je devrais avoir largement l’esprit ouvert, d’éprouver fréquemment des sentiments qui ne sont pas justifiés par les circonstances, alors je peux être beaucoup plus réel, plus authentique [9] ».

3’) Être vulnérable

En positif, il s’agit donc d’être vulnérable :

« En ne portant pas d’armure et en ne faisant rien pour me montrer différent de ce que je suis, j’apprends beaucoup plus à partir des critiques et de l’hostilité, je suis beaucoup plus détendu et je puis être beaucoup plus proche d’autrui. En outre, le fait de me montrer vulnérable entraîne chez les autres tellement plus de sentiments réel à mon égard que j’en suis vraiment récompensé [10] ».

d) Conséquences méthodologiques

Rogers répète volontiers : « à mes yeux, l’expérience est l’autorité suprême [11] ». Ce qu’il exprime aussi dans une formule « en cinq mots : les faits sont des amis [12] ». Cette soumission à l’autorité des faits n’est pas un empirisme, mais est en harmonie profonde avec le principe de congruence que nous avons étudié. En effet, l’homme doit faire confiance à ce qu’il ressent, à ses réactions. Or, mon expérience fait partie de ce ressenti :

« Un des principes que j’ai mis longtemps à reconnaître et que je continue à découvrir est que, lorsque je sens qu’une de mes activités est bonne et qu’il vaut la peine de la poursuivre, c’est la preuve qu’il faut la poursuivre. Autrement dit, j’ai appris que mon appréciation organismique d’une situation est plus digne de confiance que mon intellect [13] ».

Une conséquence capitale de cette obéissance à l’expérience est la non-directivité que nous exposerons plus loin. Or, seul je peux savoir ce que je ressens, car seul j’ai accès à mon cœur. Voilà pourquoi « une évaluation faite par autrui ne saurait me servir de guide. Les jugements des autres, bien que j’aie le devoir de les écouter et d’en tenir compte, pour ce qu’ils sont, ne pourront jamais me servir de guide » : en effet, « une seule personne (du moins de mon vivant et peut-être pour toujours) peut savoir si j’agis avec honnêteté, avec application, avec franchise ou justice ou, si ce que je fais, est faux, défensif et futile et, cette personne, c’est moi-même ». Par exemple, « je suis heureux d’entendre exprimer des témoignages sur ce que je fais : critiques amicales, éloges sincères ou adulateurs […]. Toutefois, je ne puis déléguer à personne le soin de les évaluer [14] ». Nul orgueil ici si l’on comprend que la parole d’autrui se doit d’être appropriée.

Pascal Ide

[1] Si nous voulions étudier Rogers pour lui-même, nous adopterions le plan suivant :

- a) Qu’est-ce que la relation d’aide ?

- b) Comment ? Les moyens de sa mise en œuvre. Ils sont au nombre de trois : congruence, considération positive inconditionnelle et empathie.

- c) Pourquoi ? Les fondements notamment anthropologiques de la pratique rogérienne.

- d) Les effets : les fruits de la relation d’aide, notamment l’évolution des personnes et des groupes.

[2] André de Peretti, Pensée et vérité de Carl Rogers, p. 186. Pour la référence complète, cf. la bibliographie au terme.

[3] Carl Rogers, Le développement de la personne, p. 238.

[4] Ibid., p. 238.

[5] Ibid., p. 15.

[6] Ibid., p. 16.

[7] Ibid., p. 32.

[8] Ibid., p. 277.

[9] Carl Rogers, Les groupes de rencontre, p. 114.

[10] Ibid., p. 114.

[11] André de Peretti, Pensée et vérité de Carl Rogers, p. 149.

[12] Ibid., p. 142.

[13] Ibid., p. 20.

[14] Ibid., p. 21.