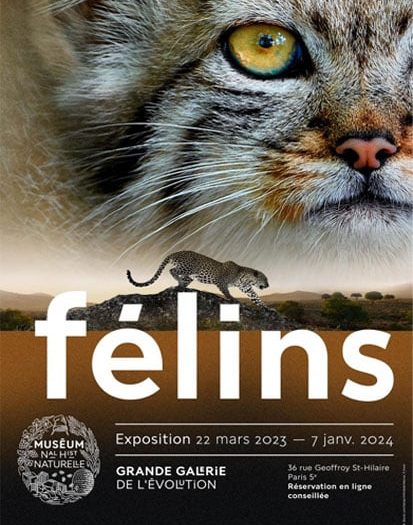

Les félins, la nouvelle exposition du Muséum d’Histoire Naturelle à Paris [1], offre au contemplatif de la nature de nombreux mérites et multiplie les ouvertures, transcendantales (1) et catégoriales (2) – voire, j’ajouterai transcendantes (3) –. Toutefois, si elle fait mouche (1-3), elle émousse les griffes du félin (4) et oblige à repenser son « essence » à la lumière du don (5).

1) L’être du félin

Tout d’abord, en faisant danser les transcendantaux, l’exposition honore la lecture polysémique de la nature que nous appelons de tous nos vœux [2] et que le site tente de mettre en œuvre.

a) Le beau

Depuis l’entrée jusqu’à la sortie, le beau est convoqué. En arrivant, ce qui accueille le visiteur n’est pas une information, mais une invitation et une invitation à la rencontre, non sans complicité (« Si vous croisez un félin, ne courrez pas, regardez-le dans les yeux »). Il est aussi d’emblée plongé dans une ambiance, chaude et ombrée, qui, à son insu, l’invite à murmurer plus qu’à hausser le ton, à se recueillir et donc à accueillir. Un tournant plus loin, il est saisi par une longue théorie d’animaux qui, au lieu de l’ignorer en regardant vers l’avant comme une certaine galerie, deux étages plus haut, pointent vers lui mille yeux et, sans aller jusqu’à chercher la communion, entrent en interaction. Et suscitent son émerveillement.

Au terme du parcours dans les salles en open space consacrées aux seuls félidés, l’esthète qui contemple et donc reçoit, est invité, ne serait-ce que par l’exemple des dessinateurs assis à la lumière (trop) fuligineuse des rares spots, à devenir un ariste qui (sub)crée et donc donne. Le beau n’est pas seulement le couronnement des transcendantaux (Maritain), mais aussi leur narthex (Balthasar) [3].

b) Le vrai

Bien évidemment, l’on attend avant tout d’une exposition qu’elle nous enrichisse en nous informant, donc qu’elle nous introduise dans la vérité ici du félin. De fait, multiples sont les enseignements fournis par des supports eux aussi diversifiés, dans leur destination (enfants ou adultes), leurs médiations sensorielles (auditives ou visuelles) et intellectuelles (écrites ou orales) et leurs modalités (passives ou interactives).

Certes, celui qui est avide d’informations regrettera la superficialité des développements. Mais il pourra se réjouir de ce que les supports passent constamment de la description à l’explication.

Certes aussi, celui qui est affin de la totalité reprochera l’absence de place consacrée à des actes essentiels de la vie des félins comme la reproduction. Mais il reconnaîtra aussi que l’absence de présentation est d’abord une carence en informations. Contrairement à ce qu’un biais cognitif incline fréquemment à penser, la connaissance scientifique des félins n’est pas proportionnelle à sa réputation grand-public : discrets, ils sont difficiles à observer au présent ; ayant beaucoup vécu sous des climats chauds et humides, ils ont mal fossilisé et nous dérobent leur passé.

Certes enfin, celui qui recherche une vision polyédrique et sapientielle de la nature, déplorera que l’anthropologie (la partie intitulée « Les félins et les hommes ») remplace la philosophie de la nature. Toutefois, il sera reconnaissant de ce que le darwinisme souvent incantatoire et idéologique dans les exposés et les expositions biologiques n’apparaisse qu’avec discrétion – une affiche, d’ailleurs mal adaptée (sic !), s’intitule : « Le triomphe de la sélection » –, pour laisser sa place à une vision largement, même si c’est implicitement, finaliste (toute la deuxième partie de l’exposition corrèle très étroitement l’anatomie et la physiologie du félin à sa fonction, autrement dit, subordonne les trois causes, matérielle, formelle et efficiente, à la cause des causes qu’est la cause finale, ainsi que la deuxième partie le montrera). De même, si l’abrasement de l’altérité homme-animal fait partie de la vulgate antispéciste (j’ai découvert avec stupéfaction sur les panneaux explicatifs que, intentionnelle, la rétraction des griffes chez le félin est désormais qualifiée de « volontaire », de sorte que, à l’instar de l’intelligence, cette autre faculté purement humaine qu’est la libre volonté est considérée comme partagée par les bêtes), l’homme apparaît plus comme un point de comparaison (pédagogique similitude entre le félin et l’athlète, éclairants rapprochements entre les compétences sensorielles) que comme un lieu d’identification.

c) Le bien

Bien évidemment aussi, le visiteur ne s’étonne plus de ce que l’exposition qui l’émerveille et l’informe, le responsabilise, donc ouvre le vrai au bien, comme la beauté l’a disposé à la vérité. Il peut toutefois craindre que cette responsabilisation ne rime avec culpabilisation. Ne le dissimulons pas, le propos émarge à la rhétorique dramatisante (même si l’alarme doit être sonnée lorsqu’on apprend par exemple qu’en quarante ans, le nombre des guépards est passé de 14 à 1, le lynx d’Europe, presque partout présent en France jusqu’au 16e siècle a aujourd’hui totalement disparu), accusatrice (l’Europe est le deuxième responsable de l’effacement des félidés) et écocentrique (le film se termine ou presque sur ces mots : « Dès qu’on laisse la nature un peu tranquille, elle peut rebondir »). Relevons toutefois que l’exposition a fait le choix que je trouve heureux de limiter cette nécessaire sensibilisation écoresponsable à une salle et, dans cette salle, à un film de dix minutes. Sans que, débordant sur le reste de l’exposition, les exhortations doublent chaque information et que l’appel à la mobilisation parasite l’invite à la contemplation. Pour ne pas virer au moralisme et juridisme lassant et bientôt décourageant, le devoir-être de l’homme doit (sic !) s’enraciner dans l’être de la création et l’être s’ouvrir au sur-être de son Créateur.

d) L’un

Plus étonnamment, Les félins célèbrent l’unité de leur objet, en conjurant le risque qui explique l’oubli presque constant de ce transcendantal méconnu : l’uniformité. En effet, la galerie-théorie dont nous avons dit qu’elle nous accueille, est à elle seule une riche expérience de ce juste sens de l’unum gardien de la diversité. En effet, d’un côté, le visiteur-voyageur est saisi par la diversité souvent ignorée, tant dans la taille (qui conduit à la distinction transparente et pourtant scientifique des « grands félins » ou Pantherinae, les plus connus, et des « petits félins » ou Felinae, plus ignorés hormis le chat [4]) que dans leur habitat continental (presque ubiquitaire, les 38 espèces de félidés couvrent les quatre plus grands continents). Mais, de l’autre, éclate l’unité de cette famille de mammifères : unité tant structurale ou figurale (leurs faces courtes, leurs corps effilés et leur enveloppe tacheté ou tigrée) que fonctionnelle (ils sont presque tous représentés yeux, gueule et griffes tendus en avant, dans ce que nous appellerons sa mission chasseresse).

Enfin, ce que les contraintes avantageuses de la pédagogie obligent à distinguer, la réalité se charge de le déjouer, justement en convoquant le jeu : les présentations ludiques, qui, ponctuant le parcours à chaque étape, ne sont pas seulement adressées aux enfants (nombreuses sont et, on peut le prophétiser, seront les écoles), mais fascinent volontiers les adultes, conjuguent harmonieusement la gratuité du beau, la lumière du vrai et la chaleur du bien.

2) L’essence immanente du félin

Si le transcendantal nous invite à monter sans dématérialisation vers l’être, le catégorial nous propose de descendre sans condescendance vers les étants – mais momentanément, car la science de l’être en tant qu’être s’appelle aussi théologie (naturelle), de sorte que l’étant immanent est à la fois l’effet le signe de l’Être subsistant qui est transcendant. Or, à l’esprit qui se laisse féconder par la cosmologie philosophique (ou philosophie de la nature), l’exposition nous donne de nous approcher de ce que j’oserais appeler l’essence du félidé.

Pousserions-nous même l’audace jusqu’à la décrire-définir ? Nous proposerions alors de l’approcher comme celle d’un être de puissance. Nous pourrions la concrétiser comme celle d’un chasseur, à condition de la purifier de la violence qu’inclut le terme de prédateur avec lequel on la fait aujourd’hui trop rimer [5].

En effet, tout dans l’être du félin, à savoir sa structure (son anatomie) et sa fonction (sa physiologie), son écologie (ses connexions extérieures) et sa psychologie (son vécu intérieur pour autant qu’on puisse le décrire), exprime cette mission singulière. Sans prétendre être exhaustif, surtout, en laissant à des zoologues le soin de corriger mes erreurs et de compléter mon propos, nous n’égrénerons que quelques signes.

a) La structure

L’anatomie du félin se distingue selon ses parties intégrales entre les membres, le tronc et la tête – qui, elles aussi, se subdivisent notamment et respectivement : entre extrémité et patte, entre râchis, viscères thoraciques et viscères abdominaux, entre dentition et crâne. Or, souvent plus longues que les pattes antérieures, les pattes postérieures permettent une foulée plus grande, et plus musclées, un aggripement efficace des proies. Les pattes avant ne sont pas en reste. Ici, la souplesse prévaut sur la puissance, donnant de pouvoir se réceptionner en douceur ou de saisir l’animal convoité. Chez certains, comme le Margay, la cheville pivotant sur 180° lui permet de s’enrouler sur les supports (comme des troncs), voire de descendre la tête la première comme un écureuil et de se suspendre dans le vide. Digitigrades, c’est-à-dire se déplaçant sur les doigts, donc sur la pointe des pieds, et non sur les talons, les félins offrent moins de surface au sol et accroissent la longueur de leur membre par la paume ou la plante, donc augmentent d’autant leur rapidité. Enfin, la longue queue sert de balancier lors des virages serrés et donc la direction du mouvement.

Une autre innovation réside dans la souplesse de la colonne vertébrale. Or, elle engendre un fléchissement de tout le corps vers le haut et le bas, le comprimant comme un ressort et lui assurant une détente source d’une prodigieuse vélocité. Joignant le membre antérieur au tronc, la clavicule, très réduite et très mobile, autorise une projection de la patte à la fois très haute et très loin.

La mâchoire du félin se distingue de celle d’autres mammifères carnivores par son nombre de dents relativement plus faible (28 versus par exemple 40 pour les canidés). Or, le nombre des dents décide de l’allongement du museau et celui-ci du bras de levier vertical, donc de la force de la fermeture. Jointe à la puissance des masséters, la gueule du carnassier est donc particulièrement adaptée à la force des morsures et à la dévoration de sa nourriture. Donc, derechef, cette propriété (cette caractéristique propre) la famille des Felidae qu’est le raccourcissement de la mâchoire entraînant un raccourcissement du crâne est elle aussi ordonnée à sa puissance

Enfin, les viscères thoraciques, poumons et cœur, particulièrement développés et protégés derrière les côtes, permettent une consommation et une distribution de l’oxygène, vecteur de l’oxygène, l’énergie nécessaire aux muscles et au mouvement, donc sont eux aussi destinés à la vélocité de la course. Quant aux viscères abdominaux qui, joints à ceux du thorax, sont finalisés par la digestion, ils sont adaptés à la nourriture presque exclusivement animale, donc surprotéinée (l’on parle de régime « hypercarnivore »), que requiert cette suractivité cynégétique.

b) La fonction

Elle a déjà été évoquée à propos des opérations physiologiques, tant l’acte premier (l’être ou la structure) ne se comprend qu’à partir de l’acte second (l’agir ou fonction). Ajoutons une caractéristique particulière de l’alimentation félidée : son mode de bibition. Il se distingue des autres mammifères en ce qu’il ne procède pas par aspiration ou à la cuillère, donc en faisant appel à la pesanteur, mais par un processus hydrodynamique de succion, donc en convoquant l’inertie. Or, loin d’être un défaut ou simplement une idiosyncrasie, il semble que cette singularité d’abord est efficace, ensuite coïncide avec le profil du félin. En effet, pour nous limiter à cette seule caractéristique, le félin lappe à raison de 4 sorties de langue par seconde et donc par une vitesse de cet organe qui n’est pas moins de 280 km/h. La puissance générale de ce chaleur se vérifie de manière fractale dans cet acte particulier qu’est la soif.

Aux fonctions plus végétatives, on joindra les fonctions que la biologie qualifie volontiers de relationnelles et qui sont sensorielles, donc sensitives. Or, là encore, les cinq sens sont totalement et très opératoirement tournées vers la chasse.

1’) La vision

Tout, dans l’œil du félin, est parachevé en vue de la détection et de la capture de la proie.

Au dehors, leur œil est comparativement plus grand que le nôtre : 10 grammes pour un œil de chat contre 7 pour un œil humain. De plus, leurs yeux ne sont pas seulement en position frontale (c’est-à-dire dirigés vers l’avant), par opposition à ceux des herbivores dont nous verrons qu’ils sont en position latérale, mais possèdent un angle particulièrement obtus : le champ de vision d’un œil est de 130° et de 287° pour les deux (alors qu’il est « seulement » de 180° chez l’homme). En outre, la pupille est capable de se contracter ou de se dilater trois fois plus que chez nous, ajoutant à ce changement quantitatif une modification qualitative de forme (chez certaines espèces, la pupille grosse et ronde en l’absence de luminosité se transforme en fine fente verticale en pleine lumière). Or, un œil plus grand signifie une importance plus grande ; la vision frontale ou binoculaire élargit le champ de vision et prépare la perception 3D ; la mydriase accroît la réception de la lumière comme le myosis la diminue ;

Au-dedans, l’organe oculaire du félin possède encore des spécificités. D’abord, il possède une couche cellulaire supplémentaire appelée tapetum lucidum, qui tapisse le fond de la rétine. Or, elle réfléchit (renvoie) toute la lumière vers la rétine, comme un miroir. De plus, il dispose de six fois moins de cônes que l’œil humain, ce qui signifie en positif qu’il a un plus grand nombre de bâtonnets. Or, les cônes sont les cellules rétiniennes ordonnées à la vision diurne (et colorée), et les bâtonnets à la vision nocturne (et monochrome, grisée). Ainsi toutes ces propriétés accroissent l’intensité de la lumière et favorisent la vision dans la pénombre. Précisément, on estime que l’œil du félin est six fois plus sensible dans l’obscurité que l’œil humain. Or, la chasse est une activité qui se pratique volontiers de nuit. Donc, de nouveau, toutes ces propriétés favorisent considérablement le repérage de l’autre dans un milieu et préparent ainsi à l’attaque.

On objectera que la vision du féline est moins riche que la vision humaine. En effet, ses cônes absorbent principalement la lumière verte et très peu le bleu et le rouge. Les félins voient donc leur environnement comme un daltonien, en nuances de gris. Or, de la finesse de détection du gibier dépend la fécondité de la chasse. Donc, cette vision monochrome doit handicaper le félin.

Nous répondrons que la chasse se fonde principalement sur le mouvement et beaucoup moins sur la couleur. Donc, cette spécialisation confirme au contraire notre thèse selon laquelle tout, chez le félin, est destiné à son activité cynégétique. C’est ce que confirment les neurosciences : très nombreux sont les neurones de l’encéphale félin adaptés à la détection du mouvement.

2’) L’audition

Nous serons moins diserts sur les autres sens, renvoyant aux développements spécialisés.

La finesse de l’acuité auditive dépend de la taille du pavillon de l’oreille qui répercute les sons et vibrations les plus ténus. Or, certains félins sont doués de larges pavillons. Comme les bêtes convoitées sont parfois très peu mobiles ou très enfouies, par exemple sous le sable ou dans des galeries souterraines, ces oreilles permettent de les localiser avec grande précision

De plus, dotés de 32 muscles (alors que l’homme n’en a que 4), les organes auditifs des félins peuvent pivoter à 180°. De plus, ils sont commandés par les muscles striés, c’est-à-dire à la motricité intentionnelle, versus les muscles lisses, qui sont liés à la motricité viscérale. Or, cette mobilité leur permet non seulement d’explorer l’environnement, mais aussi de ne pas bouger la tête, organe plus important, et donc d’être beaucoup moins détectables. C’est ainsi que beaucoup de félins repèrent leur proie à l’ouïe.

Passons de l’organe à son acte, l’audition. Nous avons vu que l’acuité auditive du félin est fine. De plus, son spectre est large. Certaines espèces de félin qui peuvent entendre des sons allant jusqu’à 100 000 herz (comparativement, l’homme adulte entend jusqu’à 20 000 herz). Or, là encore, plus de perceptions auditives, c’est plus d’information sur celui qui les émet, comme sa nature et son lieu.

Rappelons enfin le principe philosophique constamment observé en philosophie de la nature selon lequel les causes sont rarement univoques et le plus souvent analogues. Autrement dit, elles engendrent non pas un, mais plusieurs effets. D’ailleurs, en retour, de nombreux résultats sont le fruit d’une pluralité de facteurs causaux. En l’occurrence, ici, l’oreille féline est un organe thermorégulateur (le félin des milieux froids comme l’once a de petites oreilles qui lui permettent de limiter la déperdition de la chaleur, alors qu’un félin des désert comme le chat des sables a de larges pavillons qui lui donnent de l’évacuer) et un organe de communication gestuelle (de par la grande variété des positions qu’elle peut adopter).

3’) Le toucher

Je me centrerai sur une autre propriété ou spécificité des félins, les vibrisses (plus communément appelées moustaches). Elles se distinguent des poils en ce qu’elles sont en moyenne cinq fois plus grandes. Elles s’en distinguent aussi par leur implantation régionalisée : museau, le menton, les joues, les sourcils, les parties postérieures des membres antérieurs, etc. (un petit jeu fort sympathique permet aux plus petits et aux moins petits de tester ses connaissances et d’éprouver ses ignorances…). Or, le toucher très fin exercé par ces organes présente de multiples fonctions : suppléer à la vision de près (un chat ne voit plus très bien à partir de 30 cm.), prévenir contre un danger, préparer la réception sur les pattes avant et donc la préhension d’un gibier. Donc, loin d’être décoratives, les vibrisses aident le chasseur.

4’) L’olfaction-goût

De nouveau, je ne dirais qu’un mot d’une autre spécialité félidée, l’organe voméronasal ou organe de Jacobson (découvert en 1811 par le chirurgien danois Ludvig Jacobson). S’il est présent chez tous les mammifères, il est particulièrement développé chez les félidés. Or, sans entrer dans le détail, disons seulement qu’il est situé dans le nez (le vomer est un os du nez qui forme la partie postéro-inférieure du septum nasal de la cloison des fosses nasales) et proche du palais. Or, le goût est une forme de toucher portant sur les propriétés très singulières des choses (en l’occurrence, le sucré et le salé, l’amer et l’acide). Donc, l’organe voméronasal complète efficacement l’odorat, produisant comme une gustation de certaines odeurs bien spécifiques. Et comme goût et odorat sont directement ordonnés à la nutrition, au discernement de l’aliment bénéfique ou néfaste, cet organe est là encore lointainement finalisé par l’activité chasserresse du félin.

c) Le milieu

L’exposition, nous l’avons dit, est particulièrement parcimonieuse en information. Mais, répétons-le aussi, elle est à l’image de l’éthologie féline. Relevons toutefois trois points qui tous trouvent leur sens notamment, voire principalement dans la chasse.

1’) L’apprentissage

Contrairement à ce que le néodarwinisme va répétant, les relations du félin à son milieu sont autres que d’adaptation. En l’occurrence, Aristote notait que, si la vertu une fois acquise perfectionne l’autonomie, donc la maîtrise de son environnement, l’acquisition de la vertu, elle, requiert l’environnement. Or, chez l’animal supérieur en général et le félin en particulier, il y a comme un équivalent de la bonne disposition. Autrement dit, la part d’inné ne dispense pas, mais au contraire appelle son achèvement protoculturel. Donc, le félin a besoin d’un milieu pour l’acquisition d’habitudes.

Or, par tout son être, l’agir du félin est disposé de manière innée à la chasse. Et, de toutes les habitudes, la plus essentielle, mais aussi la moins innée est la chasse. Donc, les félidés ont éminemment besoin de leur environnement en l’occurrence familial (parents et fratrie) pour l’apprentissage de la chasse. C’est ainsi que la mère procède à la fois par proportion (elle emporte des proies encore vivantes à ses petits pour qu’ils s’entraînent) et par imitation (les petits apprennent des parents).

2’) La solitude

Hors les lions, les félins sont presque tous des solitaires. Certes, il peut arriver qu’ils s’associent pour chasser si la proie est grosse, si la nourriture vient à manquer et même pour partager un giber trop important (il s’agit alors d’une concession). Mais ces circonstances sont casuelles et surtout temporaires. Donc, la vie sociale des félins est pauvre. On se souvient d’ailleurs qu’Aristote faisait du langage le signe par excellence du caractère sociable de l’homme : zoôn logikon parce que zoôn politikon. Mais les félins sont peu bavards entre eux.

Or, cette solitude est autant une cause qu’un effet de leur activité de chasse. En effet, pour être variable en densité, le gibier est rare et réparti sur de grandes surfaces. De plus, la réussite n’est pas assurée. On estime par exemple que le guépard conquiert (et garde) sa proie seulement une fois sur trois. Enfin, l’énergie dépensée lors d’une course est souvent considérable. Elle requiert donc un long repos. Mais ce point apparaîtra mieux dans le paragraphe suivant.

3’) La communication

Bien que solitaires, les félins communiquent. Peu importe ici les médiateurs organiques qui, comme toujours, emprutent aux différents canaux sensoriels, notamment l’ouïe (pendant l’expiration, ils produisent des vocalises selon un répertoire varié, allant du chuintement au rugissement), l’ofaction (ils émettent diverses substances comme des phéromones ou de l’urine), et la vue (comme les griffures sur les arbres, les postures.

d) La psychologie

Assurément, il est presque impossible de pénétrer la psychologie d’un félin. Déjà, si nous peinons à connaître son entour, combien plus son intérieur nous échappe-t-il. Ensuite, parce qu’il est « pauvre en monde », selon l’expression fameuse de Heidegger, relayant les observations de Jacob Von Uexküll [6]. Risquons-nous toutefois à développer cette dimension subjective.

Si le félin est solitaire, c’est parce qu’il n’entretient avec l’autre qu’est son entourage non spécifique et même non familier une relation d’agression qui est le cœur même de la chasse. Or, à l’agression extérieure correspond l’agressivité intérieure. Réglons d’abord un problème de vocabulaire : agressivité n’est pas violence. Celle-ci est un débordement, une surenchère inutile et cruelle de combativité – cet excès désordonné et destructeur devant être formellement distingué de l’excessus gratuit qui sera évoqué plus loin. Or, le félin se caractérise, plus que beaucoup de mammifères et peut-être aussi plus que d’autres carnassiers, par cet irascible.

L’éthologie autant que la psychologie sociale l’ont constaté, deux attitudes fondamentales structurent les relations. On les a systématisées par un heureux jeu de mots : fight (« combattre ») ou flight (« fuir ») [7]. J’ajouterai toutefois, et ce point à lui seul mériterait un large détour, que ces deux comportements fondamentaux ne concernent que les relations de lutte pour la vie, donc d’adaptation, et point les relations d’entraide dont nous savons de plus en plus qu’elles sont au moins aussi prégnantes. À ces comportements correspondent des sentiments (ou du moins des émotions), plus encore le mouvoir suit l’émouvoir (mais, là aussi, ce n’est pas le lieu d’entrer dans le débat) : respectivement la colère (ou du moins la passion commandant l’acte de celui qui attaque, donc surmonte un obstacle) et la peur.

Or, ces attitudes extérieures et intérieures sont prédominantes dans les espèces animales. De plus, elles ne peuvent se comprendre que systémiquement : toute l’énergie de l’un est investie dans l’approche et toute celle de l’autre dans son éloignement. Pour le dire trop brièvement, l’herbivore est d’abord habité par la crainte et le carnivore par l’agression. Pour une raison transparente : le premier constitue l’alimentation privilégiée du second. Cette différence est telle qu’elle structure l’anatomie elle-même. Pour en demeurer à un seul exemple : privilégiant l’attention, la vision binoculaire frontale favorise la détection de la proie ; balayant plus largement, la vision binoculaire latérale, avantage la détection de l’attaquant potentiellement ubiquitaire. Or, les félins ont adopté la vision face à face et beaucoup d’herbivores une vision de côté. Donc, encore une fois, nous voyons que le félin est modelé jusque dans son intimité émotionnelle.

e) Ouvertures philosophiques

De cette contemplation plus scientifique, nous pouvons tirer plusieurs conséquences d’ordre plus philosophique : finalité, gratuité, beauté.

D’abord, seule la finalité explique l’originalité du félin en son être comme en son agir. En effet, nous avons montré que ce mammifère possède différentes caractéristiques, génériques et, plus encore, spécifiques ; et que celles-ci sont au service notamment de trois propriétés, la vélocité, de la précision et de la puissance. Voilà comment, par exemple, le guépard peut être le plus rapide des animaux terrestres. Or, ces qualités sont elles-mêmes au service d’une chasse efficace. Donc, tout, dans la famille des félidés, est orienté vers cette activité cynégétique. Or, dans un remarquable chapitre de sa Physique, Aristote montre que la finalité se repère à partir de deux notes : la poursuite d’un bien (au sens ontologique) ; la coordination des activités en vue de ce bien [8]. Donc, le félin s’explique à partir de cette fin qu’est sa fonction.

Pour autant, tout n’est pas sacrifié à la finalité ; il demeure une place pour la gratuité. Prenons l’exemple de la diversité des pelages (sans rien dire de leur beauté). Assurément, elle s’explique par leur art du camouflage : par exemple, les félins tachetés se retrouvent davantage dans des environnements où la végétation est abondante, et ceux dont la robe est rayée dans des milieux structurés plus verticalement comme les herbes ou les forêts. Or, seules quelques particularités suffisent à ce que les carnassiers se fondent dans le paysage. Donc, l’explication utilitariste (par l’adaptation) et même finaliste ne suffit pas à rendre compte des pelages félins.

Ce qui est vrai de leur diversité spécifique l’est aussi de leur diversité interindividuelle : il n’y a pas deux félins identiques. En outre, plus généralement, au-delà de la variété (qui s’éclaire à la lumière du transcendantal aliquid, « altérité », que notre permière partie n’a évoqué qu’indirectement dans le rejet de l’uniformité) et de l’excessus (qui, lui, s’éclaire à la lumière du transcendantal de la beauté dont nous avons explicitement traité ; ne venons-nous pas, justement, de parler d’un art du camouflage ?), nous trouvons des qualités qui requièrent une autre approche, valorisant une philosophie de la nature centrée sur l’ontophanie, c’est-à-dire la gratuite automanifestation [9] qui est elle-même une forme de l’amorisation [10].

Enfin, nous avons vu que la totalité de la structure, de la fonction, de l’habitat et du comportement du félin était en harmonie avec sa finalité. À l’instar d’autres animaux comme les oiseaux, mais peut-être plus que d’autres, ce mammifère est une réussite totale : il semble directement sorti d’une étude d’ingénieur qui l’a profilé, statiquement et dynamiquement, pour accomplir sa mission. Or, la beauté se caractérise par différentes notes que la scolastique médiévale a systématisées avec bonheur : intégrité, harmonie et lumière [11]. Ci-dessus, nous avons conclu à la beauté du félin en soulignant son automonstration, c’est-à-dire son rayonnement gratuit (le lumen). Nous complétons donc cette première analyse en convoquant les deux autres propriétés : la totalité et la consonance (que l’on regroupe parfois sous l’unique catégorie de species ou de figure), et nous concluons à la merveille qu’est le félin. Et nous sommes désormais à même de mettre des mots sur les raisons pour lesquelles nous sommes saisis par la beauté sauvage du félin.

3) L’essence transcendante du félin

a) Exposé

L’essence que l’aristotélicien discerne à l’intime des choses de la nature, le platonicien y contemple aussi une Idée transcendante tout en étant participable, c’est-à-dire éminemment communicable. Or, le disciple chrétien de Platon sait que, loin de constituer un monde intermédiaire et multiple, entre Dieu et sa création, les Idées s’identifient à Lui et en réfracte les multiples perfections pour honorer le Créateur et Le proportionner à l’esprit de l’homme (voire de l’ange).

D’un mot, nous dirons que le félin est une participation de la toute-puissance divine. En effet, la Bible ne cesse de le dire, la liturgie le célèbre, la théologie le montre, Dieu est pantocrator. Or, nous venons de le dire, la puissance est ce qui permet d’approcher au plus près ce qu’est le félin. C’est ainsi qu’elle résume ou met à son service les autres caractéristiques de cet athlète presque toutes catégories qu’est le félin. Par exemple, sa précision permet à sa puissance de s’exercer avec efficacité ; de même la vélocité qui est l’expression dynamique de la puissance souvent vue plus statiquement est également destinée à la victoire du chasseur. Donc, dans cet animal, Dieu réfracte et donne ainsi à voir quelque chose de sa puissance.

Pour bien le comprendre, il est nécessaire de se défaire d’une conception erronée de la puissance. Sans entrer dans le détail historique et doctrinal, disons que, pour les Pères, comme pour les docteurs médiévaux du xiiie siècle, autant l’intelligence et la volonté divine sont des attributs immanents de la divinité, autant la puissance est un attribut économique : elle constitue l’application pratique et efficace de la sagesse et de l’amour divins à la création, à la Providence et à la rédemption. En revanche, à partir du siècle suivant, avec Duns Scot et bientôt Guillaume d’Occam, la toute-puissance de Dieu va peu à peu devenir son tout premier attribut, précédant donc son intelligence et sa volonté. Dès lors, d’autorité, elle devient la source d’un pouvoir aveugle et arbitraire.

Or, nous l’avons aussi vu ci-dessus, le félin n’exerce sa puissance qu’en la mesurant au double bien, individuel de sa propre conservation et collectif de ses proches. Puisque le bien est objet d’affectivité et requiert la connaissance de ce bien, la puissance du félin est donc subordonnée aux équivalents sensibles de la volonté et de l’intelligence que sont l’appétit (concupiscible et surtout irascible) et les capacités cognitives sensorielles du félin. Par conséquent, de même que celui-ci n’est pas un despote, mais un souverain éclairé au sens le plus propre du terme, de même révèle-t-il non pas une prétendue autocratie divine, mais la puissance d’un Père qui a « fait toutes choses avec sagesse et par amour [12] ».

b) Difficulté de l’évolution

À cette explication théologique (de théologie naturelle) s’opposera une objection plus générale portant sur son principe même : verticale, une telle lecture fait dépendre l’animal directement de Dieu. Or, l’évolution, qui est beaucoup « plus qu’une hypothèse [13] », Dieu n’intervient nécessairement et immédiatement qu’à deux reprises : dans la création de l’univers et dans la création de l’âme spirituelle présente en chaque homme. Autrement dit, la dépendance de l’animal est horizontale : les propriétés des félins s’expliquent avant tout par leur issue d’ailleurs récente de carnivores dont ils héritent du génôme et son émergence dans un certain milieu. Peu importe ici le détail des mécanismes, plus aléatoires ou plus finalistes (Jacques Monod n’hésitait pas à parler de téléologie). Quoi qu’il en soit, n’ayant pas été créé directement par Dieu, le félin s’explique par ses causes prochaines qui sont naturelles et historiques. Or, la science est « connaissance certaine par les causes ». Donc, une explication scientifique du félin ne doit pas faire intervenir la participation aux Idées divines.

Nous répondrons que double est la vision de la nature : causaliste et exemplariste. Ces deux perspectives complémentaires peuvent se prévaloir des deux plus grands philosophes de l’Antiquité, Platon et Aristote, qui correspondent aussi aux deux forma mentis les plus universelles de l’esprit humain [14]. Or, selon la perspective causaliste qui est horizontale, le visible est cause du visible, les réalités naturelles s’expliquent d’abord par le jeu des genèses et, aujourd’hui, s’inscrivent dans une histoire dont il est possible de retracer la trame narrative et décrire certaines lois (qui ne sont pas seulement aléatoires). Mais, selon la perspective exemplariste qui est verticale, le visible est signe de l’invisible, la matière ne se comprend pleinement que si l’on honore son mystère. Ce n’est pas le lieu d’entrer dans le détail de cette vision qui, répétons-le, n’est en rien exclusive de la première, mais correspond à une expérience qui, pour être partagée par les peuples premiers, est universelle : qui n’a jamais été enchanté par une forêt ou un coucher de soleil ? Ajoutons d’ailleurs que, loin d’exclure la causalité, cette compréhension du signe la convoque, mais selon un mode nouveau. Or, le visible est à l’Invisible ce que, en dernière analyse, la création est au Créateur, les perfections naturelles sont aux Idées divines. Voilà pourquoi, lorsque nous cessons de censurer cet érôs divin qui porte le nom trop sécularisé et trop suspecté d’enthousiasme [15], la contemplation de la nature nous conduit d’emblée, « par analogie » (Sg 13,5), à l’adoration de son Auteur.

c) Difficulté de la vulnérabilité

La difficulté porte ensuite sur la corrélation spécifique faite entre le félin et la puissance divine. Dieu conduit tout « suaviter et fortiter », selon la traduction de la Vulgate (Sg 8,1) [16]. Voire, la Bible, en particulier le Nouveau Testament, introduit une vision de la paternité qui conjugue toute-puissance et vulnérabilité compatissante. Or, si nous avons écarté l’interprétation cruelle de la combativité félidée, nous ne pouvons nier que celle-ci s’exerce de manière sanglante et brutale qui se solde par la destruction de l’autre.

Nous répondrons à cette difficulté dans les prochains développements. Nous y montrerons deux points : pour être puissant, le félin n’est pas tout-puissant et n’ignore pas la fragilité ; pour être situé en haut de la chaîne alimentaire, il exerce sa domination avec mesure.

4) La vulnérabilité du félin

a) Difficulté

Les développements précédents sur la puissance et la beauté du félin ont peut-être suscité chez le lecteur un malaise, voire une réaction de résistance. D’une part, la puissance ne suscite plus aujourd’hui un imaginaire de performances et de réussites. Au mieux, elle constitue une non-valeur affectivement désinvestie. Au pire, elle entre en résonance avec les antivaleurs proclamées du patriarcalisme et de toutes les idéologies de la domination dénoncées comme la forme suprême de l’oppression et de l’aliénation : célébrer les félins, n’est-ce pas faire l’éloge (littéralement « dire une parole heureuse ») du vainqueur contre les vaincus ? N’est-ce pas une nouvelle fois raconter l’insupportable histoire du triomphe des bourreaux sur les victimes ?

C’est ce que confirme une comparaison hypothétique qui, pour être validée, demanderait que l’on se reporte à des catalogues d’expositions sur le même thème il y a vingt-ans ou plus. Si l’exposition avait été montée à la fin du siècle dernier, le visiteur se serait attendu à ce qu’elle mette en scène des chasses réussies, des repas carnivores, peut-être à déconseiller aux cœurs sensibles, etc., et le jeune public aurait été déçu que ne soient pas valorisés et surrepresentés ses animaux favoris (qui n’aimerait se comparer à lion, tigre ou léopard ? Qui se ferait appeler gnou ou hyène ?). En tout cas, aujourd’hui, une exposition ne peut plus surfer sur une rhétorique de l’héroïsme sans la compenser, voire s’en excuser.

D’autre part, qui dit beauté dit harmonie. Or, celle-ci ne vaut que pour le chasseur en qui tout est consonance, mais en rien pour le chassé. Tragique esthétique qui se paie de la destruction, donc de la défiguration de l’autre.

Les responsables de l’exposition ont donc peut-être été déchirés par le dilemme suivant : soit nous montrons les félins et nous pactisons avec leur violence ; soit nous les dissimulons, et nous nions leur réalité. Et puisque l’option, courageuse, a été prise en faveur de la vérité, l’interrogation devient alors :

comment, à cette nouvelle sensibilité pour la victime qui, aujourd’hui, n’est pas sans opiner vers la victimisation, l’exposition peut-elle présenter une exposition sur les félins qui demeure attirante et ne se transforme pas ridiculement en procès à charge, donc n’occulte pas leur identité de grands chasseurs ?

b) Première réponse : l’échec

L’exposition résout cette difficulté (et ce défi) en euphémisant la domination féline. Pour cela, elle avance doublement. Plus attachée aux procédures, voire aux processus masquées du pouvoir, la sociologie parlerait volontiers d’une double stratégie. Plus attaché aux concepts, le philosophe soulignera l’élaboration d’une double caractéristique du félin, en son agir et en son être.

Cette atténuation se traduit d’abord par une insistance sur l’échec du félin. D’une part, les discours l’affirment en plein et explicitement. De fait, l’on estime que la chasse échoue plus souvent qu’elle ne réussit, ou que la proie échappe ou qu’elle réussit à affronter son adversaire. Ainsi, statistiquement, le guépard ne conquiert son gibier qu’une fois sur trois. La conséquence en est que le carnivore ne mange que tous les quatre ou cinq jours. D’autre part, les vidéos l’attestent en creux et implicitement – et ce non-dit est une confirmation paradoxalement éclatante. En effet, elles sont dans l’impossibilité de montrer une attaque réussie et donc sanglante d’un grand mammifère par un félin. Davantage encore, plusieurs films nous montrent des attaques manquées. D’ailleurs, la seule représentation d’une attaque, en l’occurrence, celle de trois antilopes par un léopard, s’avère si anesthésiée (nulle goutte de sang, nulle morsure, nulle grimace douloureuse), si éthérée et si stylisée qu’elle en devient déréalisée ; de plus, sa composition aérienne semble si improbable que le spectateur s’interroge davantage sur la modalité de son exécution que sur son contenu ; bref, tout détourne l’attention du visiteur du drame pourtant très alarmant qui est en train de se jouer.

Or, osons-le dire, les spectateurs (je parle bien au pluriel) se réjouissent secrètement de ces échecs, donc prennent parti pour la victime contre le bourreau. Et cet écart est d’autant plus patent que, par ailleurs, tout le reste de l’exposition célèbre ce champion toute catégorie qu’est le félin, n’hésitant pas à montrer combien ses performances athlétiques et ses compétences esthésiques outrepassent considérablement celles de l’homme.

c) Deuxième réponse : la vulnérabilité

Passant de l’agere à l’esse, cette euphémisation porte le fer plus loin en soulignant la vulnérabilité des félidés. Multiple est cette fragilité. Il serait d’ailleurs philosophiquement (mais peut-être aussi scientifiquement) fécond d’en proposer une typologie, analogue à celle que nous avons ébauchée de sa puissance.

En lui-même, le félin est peu endurant (pour filer la métaphore sportive, son profil athlétique est celui du sprinter plus que du marathonien) et peu durablement vigilant (j’entends par là qu’il a besoin de nombreuses heures de sommeil, de l’ordre des deux tiers de la journée).

Ce que nous avons dit des différentes propriétés exceptionnelles de l’anatomie et de la physiologie félines peuvent souvent se retourner. Par exemple, il est possible de dire que le mammifère perd en surface de triturage par diminution des molaires, ce qu’il gagne en force de séparation. Mais, inversement, l’articulation de la mâchoire ne permet pas les mastications horizontales qui, par exemple, chez les ruminants, autorise une meilleure digestion et donc assimilation des nutriments.

Par rapport aux autres, le félin est très solitaire et très peu solidaire. Or, outre l’appauvrissement de leur vie relationnelle, cette solitude se solde par une surexposition de leur progéniture. C’est ainsi que l’on estime que, sur 125 guépardeaux, seuls 6 arrivent à 18 mois, l’autonomie complète étant acquise à seulement 2 ans. Les raisons sont d’abord extérieures, 73 % des morts étant dues aux attaques de lions (eh oui !) et de hyènes. Elles sont aussi internes : ils naissent aveugles, sourdes et non mobiles ; or, les parents doivent les abandonner pour aller les chasser et le seul fait de les cacher dans les tannières et d’en changer souvent ne suffit pas à leur éviter le pire.

Pour reprendre une expression qu’affectionnait Ricœur, les félins sont donc à la fois capables et vulnérables.

d) Limite de la solution

La solution par l’échec et par la vulnérabilité relève plus de la compensation que de l’explication. D’ailleurs, la conjonction de coordination « et » de l’expression vraie « capables et vulnérables » est une justaposition plus qu’une composition.

Ensuite, nous n’avons pas répondu à la deuxième difficulté qui va bientôt être reprise : peut-on en vérité parler d’une beauté féline qui se paie au prix fort de la laideur agie de sa destructivité et de la laideur subie de ses destructions.

Par ailleurs, je n’ai pu me défaire, en quittant l’exposition, d’un malaise persistant. Et celui-ci s’est cristallisée en retrouvant au dehors son affiche. Son ambivalence explique et confirme mon insatisfaction : en plein, en montrant en grand, un petit félin, au point que, nonobstant le titre, le visiteur pourrait croire qu’il se rend à une exposition sur les chats ; en creux, en montrant un léopard (qui n’est que le troisième félin dans l’ordre de la taille), non seulement en tout petit et en noir et blanc (donc sans éclat), mais dans une attitude qui relève plus de l’exploration ou de la progression que de la chasse et ainsi de l’agression (donc sans éclats).

Enfin, et nous touchons peut-être là le cœur caché, les commissaires et les experts de l’exposition sont-ils désarmés pour affronter une telle objection. Nous l’avons noté avec joie : l’interprétation darwinienne s’est rendue plutôt discrète. Mais cette donnée, qui est un don, n’est possiblement pas une coïncidence : dans un modèle de la compétition, on ne peut jouer gagnant-gagnant.

5) L’amour du félin

a) Difficulté

Loin d’être seulement actuelle, l’objection touche notre thèse même sur l’essence du félin et sa relecture sapientielle. À l’aporie relative à la beauté harmonieuse du félin s’en joint une autre qui lui est affine. La beauté ne va jamais sans le don : autocommunication ad intra par laquelle les parties entrent dans une résonance qui est consonance (species) ; autocommunication ad extra par laquelle l’être intègre et harmonieux déborde de lui pour rayonner sur l’autre non pas d’abord pour le séduire ni même pour l’attirer, mais pour se donner à lui (lumen). Or, le félin a troqué la donation pour la domination, la communion pour la consommation. Sa beauté n’est donc que la beauté trompeuse du diable qui brille sans illuminer et surtout sans réchauffer, et ne conserve le même qu’en dévorant l’autre.

Cette objection se mue en interrogation plus générale. Notre intention la plus générale en cosmologie est de proposer une relecture de la nature à la lumière de l’amour-don et -communion. En quoi ce que nous avons dit plus haut de la puissance du félin s’éclaire-t-il de cette gloire (d’aimer) dont, comme le ciel, la terre est pleine ?

b) Une relation au sommet

L’on pourrait répondre que la vulnérabilité peut être interprétée dans le cadre de la thématique ontodologique. Nous l’avons fait dans le cadre de quatre précédentes études publiées. La première, plus générale, a cherché à dépasser la dialectique entre la problématique moderne de la toute-puissance (ce que Ricœur appelle le cogito exalté) et la problématique postmoderne de l’impuissance (ce que Ricœur appelle le cogito humilié), en proposant le concept de vulnérabilité, non sans l’articuler à celui de capacité [17]. Constatant l’approche strictement négative de la vulnérabilité, la deuxième étude a proposé l’expression de prime abord oxymorique de vulnérabilité positive [18] ; elle fut confirmée par une troisième, écrite de concert avec une enseignante en marketing, qui l’appliquait au consommateur [19]. La dernière, enfin, a réinterprété cette vulnérabilité positive à l’aune du don, précisément comme l’une des vertus rythmant ses quatre temps [20].

Toutefois, une telle réponse serait insuffisante. En effet, elle demeure générale, donc lointaine. Or, la science dont nous rappelions plus haut avec les Seconds analytiques d’Aristote qu’elle est certa cognitio per causas, procède par les causes prochaines. Il nous faut donc relire non seulement l’essence du félin, mais aussi sa propriété, en tant que propriété (et non pas comme accident commun) qu’est la vulnérabilité, attestée par l’induction de la dernière partie, dans le sillage du don.

Pour répondre à cette difficulté, nous allons paradoxalement, dans un premier temps, l’aviver. Le félin en particulier, le carnivore et le chasseur en général, introduisent une relation singulière à l’autre qu’est leur proie. Pour la décrire, il semble suffisant d’affirmer que se retrouvent face à face le chasseur et le chassé, le bourreau et sa victime, le vainqueur et le vaincu, le fort et le faible, l’offenseur et l’offensé, le dominant et le dominé, bref de faire appel à une relation de domination régi par l’utilitarisme poussé, dans une lutte à mort, jusqu’à la consommation de l’autre. D’ailleurs, cette vision agonique (d’agonè, « lutte ») ou polémique (de polémos, « guerre ») n’était-elle pas, avec l’adaptation, au cœur de l’interprétation darwinienne de la vie ?

Jusqu’à maintenant, je m’en étais contenté, équilibrant cette vision à la fois individualiste, compétitive et secrètement hiérarchique, par son complément systémique, amatif et communionnel. Toutefois, lors de l’exposition, deux données nouvelles m’ont frappé concernant le type de relation que le félin entretient avec son environnement hors sa famille et ses congénères. Et ce n’est qu’après que je les ai systématisées et généralisées.

La première nouveauté est que la relation du chasseur à sa proie structurait la totalité de leur univers au point que, si je souhaitais les décrire adéquatement, j’avais besoin de mobiliser des catégories universelles, voire les catégories au sens métaphysique, c’est-à-dire les genres suprêmes de l’être. D’ailleurs, en empruntant autant à Platon qu’à Aristote, en leur adjoignant d’autres approches modernes et contemporaines [21]. Je résumerai en un tableau ces conclusions qui pourraient être plus longuement détaillées, mais que je trouve plus clarifiant de synthétiser par cette synopse :

|

Catégories |

Métaphysique du chasseur |

Métaphysique de la proie |

|

|

Catégories d’Aristote |

Action-passion |

Tout en action |

Toute en passivité |

|

Temps |

Tout en kairos |

Toute en chronos |

|

|

Lieu |

Ubiquitaire |

Localisée |

|

|

Situation |

Tout en rétraction et concentration |

Toute en détente (vigilante) et dilatation |

|

|

Mouvement (local) |

Discontinu (alternant mobilité et immobilité) |

Continu |

|

|

Qualité |

Tout en puissance |

Toute en impuissance |

|

|

Catégories de Platon |

Même et autre |

Tout en destruction de l’altérité |

Toute en ouverture à l’altérité |

|

Procès de la nouveauté |

Tout à l’affût, donc latent (dissimulé) |

Tout à découvert, donc patent |

|

|

Catégories contemporaines |

Attention |

Tout en attention focalisée |

Toute en attention flottante |

|

Domination |

Le contrôle le plus total |

La surprise la plus totale |

|

|

Temporalité |

Temporalité discontinue (Bachelard) |

Temporalité continue ou durée (Bergson) |

|

|

Mort |

La mort infligée, causée |

La mort subie |

|

Or, les catégories universelles sont aussi des catégories essentielles. Donc, loin d’être accidentelle, la relation du chasseur et de sa proie exprime quelque chose de la structure fondamentale de la vie. Voire, étant premières, ces notions sont sapientielles. Voilà pourquoi je me suis permis de parler d’une métaphysique du chasseur et de la proie, sans sacrifier à quelque inflation rhétorique. Si, pour rendre compte de la relation du chasseur et de sa proie, je me dois de mobiliser des concepts sommitaux, cette relation est donc une relation au sommet.

c) La chasse féline comme anti-rencontre ?

Comment dès lors rendre compte de ces attitudes fondamentales structurant les connexions entre les vivants ? C’est ici qu’intervient la seconde intuition. En un premier temps, je l’ai formulée négativement comme une anti-rencontre. En effet, dans le cadre d’une métaphysique de l’amour-don, la rencontre se caractérise comme la promesse d’une communion ; plus encore, elle contient souvent de manière germinale les composantes de cette circulation des dons symbolisant les personnes qui spécifie la dynamique quaternaire du don. Certes, celui qui inaugure le don prend unilatéralement l’initiative. Mais, d’abord, cette asymétrie n’aspire qu’à son effacement, c’est-à-dire à la réciprocité ; ensuite, celle-ci n’est possible que par une réception qui est elle-même préparée, au moins secrètement, par un désir.

Or, tous ses éléments sont méthodiquement niés dans l’attaque du chasseur par la proie : nulle réprocité n’est attendue ; nulle altérité ne demeure ; assurément, nul attrait de la proie ne précède son agression ; enfin, la consommation se substitue à toute communion. La relation très temporaire instaurée par la chasse se solde donc par une anti-rencontre.

d) La chasse féline comme initiative du don

Mais comment une connexion aussi fondamentale pourrait-elle s’interpréter dans les seules catégories de ce qu’il faut dès lors appeler la violence, et donc sans tout concéder à une vision pessimiste qui, d’ailleurs, rentre en conflit avec les relations bienveillantes entretenues avec les proches ?

Il s’avère donc nécessaire de convoquer une autre approche. Pour cela, il faut convoquer un autre fait bien établi par la zoologie, mais qu’il sera nécessaire de réinterpréter philosophiquement : les chaînes alimentaires. La science écologique nous a depuis longtemps habitué à penser en terme de cycles. Ces cycles intéressent les différents éléments (atomes ou molécules) chimiques comme le carbone ou l’eau. Ils intéressent aussi les animaux ainsi que nous allons le redire. qui se structurent selon des chaînes.

Or, si l’avantage du cycle est de nous montrer la connexion et, plus encore, la réciprocité dans les liens, son inconvénient majeur est que, à l’instar du cercle, il est sans commencement ni fin. En effet, le quadrige du don auquel nous faisions allusion intègre totalement la circularité. Toutefois, il souligne la nécessité absolue d’une initiative qui lance gratuitement le don. Par conséquent, il n’y a de périchorésis qu’arrimée à une taxis. Donc, même si les cycles géobiologiques dissimulent leur naissance dans leur permanence, celle-là n’en demeure pas moins la source de celle-ci. Mais le commencement et la fin qui manquent aux cycles sont au contraire honorés par les chaînes trophiques. Et ces extrêmes sont à ce point structurants qu’ils sont significativement exprimés dans la distinction hiérarchique du haut et du bas. En l’occurrence, les félins, comme tous les grands carnassiers, se situent en haut de la chaîne alimentaire.

Ajoutons un point d’importance. La dynamique dative opère analogiquement à tous les niveaux de l’être, de sorte qu’elle se réalise de manière achevée et paradigmatique au sein de la vie intratrinitaire, mais de manière ébauchée et participée au sein de la vie créée. En particulier, il n’y a qu’en Dieu que l’asymétrie symboliquement verticalisante de la donation est totalement corrigée par la symétrie symboliquement horizontale de la communion. Chez l’homme, animé par la charité, le lien surnaturel qui prime le lien charnel de la descendance et même le lien volontaire (électif) de l’amitié, résorbe au mieux cette dénivellation sans pour autant la gommer. Chez l’animal, en revanche, demeure cette hiérarchie et donc cette domination, dans tous les types de relation : entre mâles et femelles, entre parents et enfants, entre congénères de la même espèce ; a fortiori entre espèces différentes.

Puisque le félin est une famille d’animaux, nous retrouvons donc cette unilatéralité dominatrice caractéristique de celui qui prend l’initiative. Donc, placé au sommet en posture de domination, il n’est pas tant celui qui ne veut pas la rencontre (la supposée anti-rencontre) que celui qui ne peut pas la rencontre. Voilà pourquoi nous nous refusons à interpréter ces relations avec la proie en termes d’anti-rencontre et donc de violence. Mais cette impossibilité doit aussi et surtout s’interpréter positivement comme celui qui ne doit sa place sommitale que parce que, par sa puissance, il est à l’origine du don. Loin de se dérober à la logique dative, la vérité profonde de la relation nouant le chasseur et la proie s’en éclaire et la confirme.

e) La puissance féline comme protection

Mais l’objection ne manquera pas de rebondir aussitôt. Plus, il semble que nous avons confirmé la difficulté davantage que nous ne l’avons résolue. En effet, se dérobant à la rencontre, le félidé s’excepte donc aussi au don. Décidément dominant, il ne saurait être donnant. Voué à la solitude et doué pour la puissance, il n’entretient plus avec son environnement que les relations destructrices du chasseur.

Pour réintégrer le félin dans le cycle de l’amour, une réponse pourrait être de prendre le point de vue de la proie et de transformer ce qu’elle subit en une active « offrande » au service du tout. Cette interprétation peut d’abord s’autoriser d’un certain nombre d’interactions entre animaux : l’on sait que tel arachnide mâle s’offre spontanément à la femelle pour qu’elle dispose des ressources protéinées assurant sa fonction génétrice. Elle fut aussi thématisée par tel ou tel penseur qui s’inscrit dans le sillage de la Naturphilosophie, comme Hans André [22], qui n’hésite pas à relire les immenses sacrifices auxquels l’évolution a conduit (que l’on songe aux cinq grandes extinctions) comme autant de pertes fécondes. Et, avant de critiquer cette vision romantique de la nature, saluons la lucidité par laquelle elle s’affronte à la question taboue de la présence du « mal » dans la nature (comme si l’homme en était l’unique source), au lieu de la neutraliser par le concept problématique de pression de sélection.

Toutefois cette réponse est insatisfaisante. D’abord, parce qu’elle n’est assurément pas généralisable aux proies des félins qui se défendent âprement. Ensuite, parce qu’elle prend le point de vue de la victime, mais ne saurait exonérer le chasseur de sa destructivité. Aimer n’est pas dévorer [23].

Pour répondre adéquatement à cette importante objection et définitivement conjurer l’interprétation violente des félins et autres grands carnivores injustement identifiés à de grands prédateurs, il faut faire appel à une notion qui, pour être scientifique, a pourtant échappé à l’exposition, alors qu’elle lui aurait permis de résoudre son cornélien dilemme. D’un mot, ceux que l’on présente comme des prédateurs sont, en réalité, des protecteurs [24].

Un simple exemple concernant d’autres grands chasseurs, mais qui nous sont plus familiers : les loups. Ainsi que nous le savons, les loups ont peut à peu été exterminés de nos forêts. Or, débarrassés de leur prédateur naturel, les cerfs ont proliféré. Mais leur besoin alimentaire les a conduits non pas seulement à se nourrir davantage, mais à s’attaquer aux jeunes plants dont ils sont friands. La conséquence, dramatique, n’a donc pas seulement été la destruction des arbres, mais de forêts entières. Or, celles-ci sont systémiquement liés à l’identité écosystémique des montagnes comme milieux. La perte, pour l’homme (et pas seulement pour la nature) a donc été bien plus considérable que la tranquillité née de la disparition du loup.

Nommons clairement la raison de cette catastrophe : en éradiquant le loup en haut de la chaîne trophique, on éradique le loup, mais on n’éradique pas celle-ci ni donc celui qui s’y installe, nous ne faisons que lui substituer un autre « chef ». En effet, l’écologie nous l’a montré à répétition : tout est lié, et nous avons ajouté selon des cycles qui sont asymétriques, dont le sommet ne sera jamais commutable avec la base. Or, la réalité des faits et des effets atteste que celui qui était diabolisé pour sa prétendue violence sanguinaire était bien moins dictatorial que son successeur. Dit en positif, celui qui régnait au sommet était un chef et non pas un tyran : il usait de sa force sans en abuser et il protégeait le reste de l’écosystème de l’arbitraire des « petits chefs ». Avec d’autres mots, la nature a choisi avec un soin extrême ceux qu’elle a disposés à la tête de ses grands milieux comme les forêts tempérées (les loups), les savanes et les forêts équatoriales (les félins), les océans (requins). Et si assurément, ce sont de puissants chasseurs équipés pour se nourrir de leurs proies, ce ne sont pas des potentats surviolents. La mesure même de leurs attaques, en partie due à leur vulnérabilité, et donc de leur prélèvement ne s’oppose pas seulement à leur surconsommation, mais à l’hubris de ceux qui, immanquablement, en les détrônant, ravageraient le même environnement. L’opposition entre le règne de Mufasa et l’anti-règne de Scar qui est la domination des hyènes, n’est pas qu’une éloquente allégorie, elle est la réalisation d’une alternative possible à laquelle, justement, le Cycle de la vie s’est refusé.

Formulons cette interprétation systémique de manière systématique pour répondre adéquatement à l’objection qui, à l’affût, menace de bondir ! Double est le regard que l’on peut porter sur la nature : local ou global. Ce qui est dit ici dans des catégories écologiques pourraient se traduire dans les termes d’une cosmologie qui ne craindrait pas de contempler l’organisation de cette même nature et l’émergence de biens qui sont donc autant de fins. Dès lors, nous dirions que double est la finalité d’une espèce : prochaine ou éloignée. Peu importe ici cette distinction de point de vue, scientifique ou philosophique.

Or, du point de vue local, prochain ou immédiat, assurément, le félin apparaît d’abord comme un chasseur destructeur et consommateur qui perpétue ainsi sa propre espèce. Mais la vision holistique nous oblige aujourd’hui à adopter aussi la perspective globale et, de ce point de vue, elle nous apprend que le grand carnassier en général et le félin en particulier protègent l’environnement où ils sont placés.

Or, selon le mot justement fameux de Blaise Pascal, « le propre de la puissance est de protéger [25] ». Ainsi donc, cette puissance du félin dont nous avons vu qu’elle rime avec son essence, n’est pas d’abord asservissement de quelques autres dans la violence, mais service de tous les autres dans la mesure.

Il était donc possible aux commissaires de l’exposition de résoudre le dilemme (au moins intime et supposé) auquel j’imagine qu’ils ont été confrontés par une réponse tirée de l’intelligence systémique autant qu’amative de la nature. Pour reprendre le titre d’un article justement célèbre [26], il s’agit donc de « penser comme une jungle ». L’on découvrira alors que la jungle n’est pas animée par la loi de la jungle. Les grands carnassiers ne sont pas de grands prédateurs.

f) La puissance féline comme révélatrice de la puissance paternelle de Dieu

Nous sommes dorénavant à même de répondre à l’objection relative à l’interprétation (risquée) d’ordre théologique que nous avons eu l’audace d’avancer plus haut. Certes, la puissance du félin ne participe pas à la toute-puissance de Dieu en tant que, localement, il fait payer à la nature le tribut de ses chasses. Mais, soyons précis, il ne la réfracte pas non plus per se, parce que, de par ses échecs et sa vulnérabilité, ses prélèvements seraient ponctuels, ni même parce qu’il fut choisi pour sa tempérance. Mais cette théophanie doit se lire, du point de vue global que nous défendons : le félin fait bénéficier l’écosystème de sa protection à l’égard de prédateurs (ici le terme est mérité) cupides qui ne demandent que de renverser le fort modérateur qui préside au cycle de la vie, pour laisser libre cours à leur activité destructrice.

Nous disions que le félin donne à voir non pas la toute-puissance arbitraire d’un tyran, mais l’omnipotence d’un Dieu sage et aimant. Nous pouvons maintenant compléter et concrétiser ce propos en affirmant qu’il révèle l’enveloppement protecteur, c’est-à-dire fort et doux, d’un père.

6) Conclusion

Felices Felinei (ou Felidae), « heureux félins » ! Mais celui qui cache écache. Dans les récits préabrahamiques recueillis par le livre de la Genèse, l’on trouve une mention qui est passée à l’état de proverbe : « Grand chasseur devant l’Éternel ». Voici le texte : « Nemrod fut le premier héros sur la terre. C’était un vaillant chasseur devant le Seigneur. C’est pourquoi on dit : ‘Être, tel Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur’ » (Gn 10,8-9). Précisons toutefois. Il est ici parlé de l’homme qui, lui, a chuté. Or, de cette faute originelle, nous ignorons souvent l’un des effets les plus lourds de conséquences : dans sa chute, l’homme est passé du régime végétarien, empreint de douceur, à un régime carné, qui est une concession à la violence : « Le don de la seule nourriture végétale en Gn 1,29 s – observe le bibliste français Paul Beauchamp – est particulièrement lourd de conséquences non dites : la parole divine pose les vivants hors de toute violence [27] ». Mais l’homme n’a accès à la chair (vivante) de l’animal que s’il devient chasseur. Donc, Nemrod est d’abord le témoin du régime postlapsaire sigillé par la violence que Dieu consent à accompagner sans lui devenir complice.

Mais, s’il subit la violence de l’homme, l’animal ne pactise pas plus que Dieu avec elle. Aussi pouvons-nous admirer la puissance du félin, chasseur devant l’Éternel, que si nous le contemplons aussi et d’abord comme protecteur devant l’Éternel.

Pascal Ide

[1] https://www.mnhn.fr/fr/expo-felins

[2] Pascal Ide, « Une lecture polysémique de la nature. Trois propositions pour un discours des méthodes », Lateranum, 81 (2015) n° 3, p. 625-652 ; 82 (2016) n° 1, p. 77-119.

[3] Cf. Id., La beauté, don de l’amour, Paris, Le Centurion, 2021.

[4] Cette distinction se fonde aussi sur un critère inapparent, l’élasticité de la chaîne hyoïde, au-dessus du larynx. La troisième sous-famille de félins, celle des Machérodontes (Machairodontinae), alias smilodons (sic !) ou « tigres à dents de sabre », est aujourd’hui éteinte.

[5] En ce sens, nous utiliserons le terme proie comme corrélatif du chasseur et non pas du prédateur.

[6] Pour plus de détail, cf. Pascal Ide, « L’homme et l’animal. Une altérité corporelle significative », François-Xavier Putallaz et Bernard N. Schumacher (éds.), L’humain et la personne, Colloque de l’Université de Fribourg (Suisse), 7-9 novembre 2007, Paris, Le Cerf, 2009, p. 281-299.

[7] C’est ainsi, par exemple, que la troisième attitude systématisée par Henri Laborit, la paralysie, elle aussi symbolisée par le calembour froze (« réfrigérer », « figer »), participe tout de même plus de la fuite que de l’agression.

[8] Cf. Aristote, Physique, L. II, chap. 8.

[9] Cf. Id., « La forme (animale) comme gratuite automanifestation. Adolf Portmann, Jacques Dewitte et quelques autres », Revue des questions scientifiques, 190 (2019) n° 3-4, p. 349-383.

[10] Cf. Id., « La création, entre agression et amorisation. Un enrichissement du mécanisme de sélection naturelle ? », Philippe Quentin (éd.), Les sciences face au concept judéo-chrétien de création, Colloque de l’ICES, 21 et 22 janvier 2013, Paris, Éd. de l’Emmanuel, 2014, p. 9-101.

[11] Cf. Pascal Ide, La beauté, don de l’amour.

[12] Début de la quatrième prière eucharistique.

[13] « De nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus qu’une hypothèse » (Jean-Paul II, Discours à l’Académie pontificale des Sciences, 22 octobre 1996).

[14] Cf. Id., « Platonisme ou aristotélisme », Revue thomiste, 95 (1995) n° 4, p. 567-610.

[15] Cf. pascalide.fr : « Lettre sur l’enthousiasme de Shaftesbury, un écrit pour aujourd’hui ».

[16] « Adtingit enim a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter ».

[17] Cf. Pascal Ide, « L’homme vulnérable et capable. Une alternative au dilemme puissance-fragilité », Bernard Ars (éd.), Fragilité, dis-nous ta grandeur ! Un maillon clé au sein d’une anthropologie postmoderne, coll. « Recherches morales », Paris, Le Cerf, 2013, p. 31-88.

[18] Cf. Id., « La vulnérabilité positive », Gilles Danroc et Marie-Christine Monnoyer (éds.), Vulnérabilité et innovation sociale, colloque des 19 et 20 octobre 2017, Toulouse, Institut Catholique de Toulouse, Les Presses Universitaires, 2018, p. 249-323.

[19] Cf. Id. et Bénédicte de Peyrelongue, « La vulnérabilité du consommateur : un concept marketing à enrichir d’une approche plus réaliste », Ibid., p. 101-116.

[20] Cf. Id., « La vulnérabilité à la lumière de la dynamique du don », Le Supplément, 2023, à paraître.

[21] La liste n’est pas close. On aurait pu adjoindre les réflexions de Deleuze et Guattari sur le territoire et la déterritorialiasation dans Mille plateaux.

[22] Cf. Gustav Siewerth, La philosophie de la vie de Hans André, trad. Emmanuel Tourpe, introduction et commentaire de Pascal Ide, Paris, DDB, 2015.

[23] Cf. Lytta Basset, Aimer sans dévorer, Paris, Albin Michel, 2010.

[24] Pour le détatil, cf. pascalide.fr : « Les grands prédateurs, protecteurs de la nature ».

[25] Blaise Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg, n° 310, 41 et 310 bis (éd. Lafuma, n° 797 et 798).

[26] Aldo Leopold, L’éthique de la Terre, suivi de Penser comme une montagne, trad. Aline Weill, Paris, Petite Biblio Payot, 2019, p. 57-62.

[27] Paul Beauchamp, L’un et l’autre Testament. 2. Accomplir les Écritures, coll. « Paroles de Dieu », Paris, Seuil, 1990, p. 307.