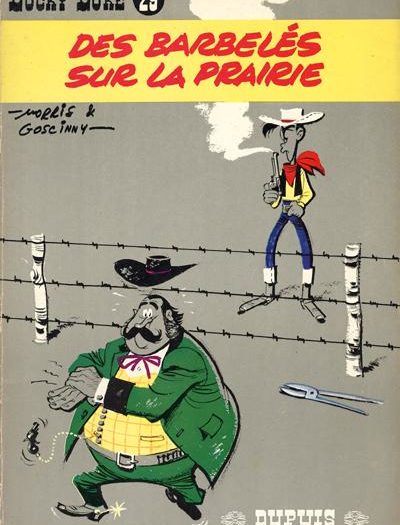

Educat ridendo mores (intellectuales)… Et si Des barbelés sur la prairie [1], un opus de la souvent excellente bande dessinée écrite par Goscinny et dessinée par Morris nous apprenait quelque chose de notre humanité ?

1) Une histoire manichéenne ?

De prime abord, cet épisode de Lucky Luke raconte une banale histoire opposant un méchant propriétaire de troupeaux, Cass Casey, à un bon et innocent fermier, Vernon Felps, venu s’installer, en toute légalité, avec son épouse Annabelle, sur un petit lopin de terre appartenant aux mêmes plaines de l’Ouest que celles où paissent les immenses troupeaux de Casey. Celui-ci, aidé de ses cowboys, saccage les labourages de Vernon et, lorsque le cultivateur se rebelle, le riche propriétaire finirait par le lyncher si le courageux Lucky Luke, seul mais pas les mains nues, ne s’opposait à la foule dont René Girard nous a appris qu’elle était d’autant plus assassine qu’elle était anonyme [2]. Il s’en suivra une suite de heurts sans gravité et de conflits plus importants où les agriculteurs s’avèrent être des opposants plus coriaces que ne le pensaient leurs adversaires, avant que ne soit trouvé un modus vivendi, non sans l’aide musclée, mais aussi éclairée du poor lonesome cowboy.

Tout confirme, voire surdétermine cette opposition manichéenne entre le cruel Casey et le gentil Vernon : la douce vie de famille (symbolisée par la pancarte du salon : « Home sweet home ») versus une vie centrée sur le plaisir (le saloon est le cœur de la ville) et sur l’argent (symbolisée par la pancarte du saloon : « Crédit est mort pendu ») ; l’harmonie d’un couple versus un monde strictement masculin ; la délicatesse d’un homme qui s’émerveille d’une fleur versus des durs à cuire sans manières ni poésie ; la pauvreté de Vernon (il possède un unique cheval, Bruno) versus la fortune insolente de Casey et des autres cattle kings ; probe et courageux Vernon (qui, seul et inerme, vient s’affronter à Casey entouré de ses hommes) face au malhonnête et même lâche Casey (qui, faisant croire qu’il va sortir une montre, tire un petit pistolet) ; l’esprit pacifique de Vernon (qui, le brin d’herbe à la bouche, ne possède qu’un fusil dont il cherche toujours où sont les balles ; les fermiers ont pour toute arme des râteaux et des pelles) versus la mentalité guerrière de Casey pour qui tout conflit doit se résoudre en un duel aux pistolets ; etc. Voire, le graphisme oppose le physique plantureux, à la limite mafieux, et volontiers irascible, des gros propriétaires, à celui, mince et plutôt attendrissant, des fermiers. Il n’est enfin pas jusqu’aux habitudes alimentaires qui soulignent cette contradiction : végétarien, en tout cas volontiers amateur de légumes, notamment de salades, versus carnassier exclusif (« Il est étonnant qu’un animal aussi délicieux que le bovin puisse se nourrir d’herbe [3] »). Or, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es : « Cass Casey […] était viande [4] ».

2) Une violence beaucoup plus symétrique qu’il ne paraît

Toutefois une lecture plus attentive déjoue aisément cette dialectique ingénue.

D’abord, le dénouement ne se solde pas par la mort du méchant [5], ni même par sa punition. Or, ici, non seulement Casey n’est même pas pénalisé de ses violences et de ses forfaitures, mais il se retrouve, dans la scène finale, attablé avec la famille de Vernon, lors d’un repas festif qui est aussi un repas de réconciliation. Cette apparente impunité du prétendu méchant cacherait-elle un déni du mal, ou une secrète complicité, caractéristique du processus victimaire auquel il était fait allusion ? Que nenni !

Une hypothèse autrement plus vraisemblable serait que la violence, loin d’être unilatérale, soit partagée. En effet, il est significatif que Lucky Luke qui accepte d’aider Vernon en allant chercher des barbelés lorsque la maison de Vernon est injustement détruite et son champ piétiné par les troupes-troupeaux de Casey, en revanche refuse d’aider les fermiers lorsqu’ils décident de se regrouper et monter une armée contre lui ; or, ce choix est motivé notamment par l’exclusion de la violence : « Je n’aiderai personne à transformer la prairie en champ de bataille [6] ! » Lucky Luke le pacificateur (mieux encore que le pacifiste) n’acceptera de prendre parti que pour protéger les convois de fils de fer barbelés et lorsqu’il entendra Vernon lui dire : « Nous souhaitons vivre en paix [7] ».

Par ailleurs, les fermiers n’hésiteront pas à répliquer en clôturant étroitement le fief de Casey, Cow gulch, menaçant ainsi de tuer le bétail confiné par assoiffement : où est passé leur amour de la nature ?

Surtout, enfin, il ne faudrait pas minimiser les conséquences de la vision des barbelés dans la conscience des cowboys. Au-delà de l’effet comique – jouant des deux moyens favoris de Goscinny, la répétition et le grossissement [8] –, ces barbelés – assez importants pour mériter de figurer dans le titre – expriment, autant qu’ils effectuent, une vérité décisive. Ces fils de fer ne sont pas seulement la visibilisation d’une limite, un moyen de défense et une barrière de protection sécurisante autant que dissuasive. Ils constituent aussi une violence, une violence faite à la terre, à l’espace, à la liberté : à la terre qui se trouve soudain blessée, lacérée de multiples poteaux et surtout arbitrairement découpée ; à l’espace délivré par ces terres de l’Ouest, qui est brutalement occulté par ces lignes horizontales aux barbelures, symboliquement investies comme autant de griffes déchirant les chairs ; à la liberté, signifiée par l’horizon infini et effectuée dans les mouvements de troupeaux qui se trouvent soudain contraints d’adopter des déviations et d’allonger leurs trajets. Le citadin pour qui le quadrillement de l’espace est vital peine à imaginer la révolution certes visuelle, mais, plus décisivement symbolique, et enfin réelle, qu’a constituée cette appropriation, voire cet assujettissement de la terre [9].

Bref, loin d’opposer de manière simpliste bien et mal, le récit met en scène deux formes, diverses de violence : la première plus manifeste ; la seconde, plus cryptée, mais pas moins réelle.

3) Une tension séculaire voire structurelle

Dès lors, nous touchons ce que je crois être le fond de la thématique et, de ce fait, la profondeur, inattendue pour un genre littéraire – la bande dessinée comique – de prime abord si futile : l’opposition non pas du bien et du mal, mais de deux types de pratiques qui, exclusives, sont sources de déshumanisation : l’existence nomade (pratiquée par les éleveurs) et la vie sédentaire (pratiquée par les agriculteurs). Séculaire, cette différence remonte à l’ère préhistorique, structure encore nombre de civilisations pré-industrielles, explique bien des conflits, voire des pogromes actuels [10] et est symbolisée par l’épisode vétérotestamentaire de Caïn (le chasseur) et d’Abel (le cultivateur).

Cette tension nomade-sédentaire est même constitutive de l’humanité, et ne saurait être réduite à une étape originaire désormais dépassée : les agriculteurs ont succédé aux chasseurs-cueilleurs, mais ne s’y sont pas totalement substitués. En effet, ces pratiques sont sous-tendues par des visions du monde que, brièvement, on pourrait reconduire à l’opposition célèbre, reconstruite par Aristote, entre Héraclite et Parménide : la dialectique du devenir et de l’être, du mobilisme universel et de l’immobilité tout aussi généralisée [11].

Le récit biblique de Gn 4 enseigne que, si la scène se termine par le premier meurtre de l’histoire de l’humanité, celui-ci n’avait rien de fatal, puisque Caïn est jugé responsable. Par conséquent, cette bipolarité contrastée n’est pas violente par essence. C’est justement ce dont témoigne la fin des Barbelés sur la prairie : il s’ébauche une solution au conflit apparemment insoluble qui est plus que la juxtaposition (le communautarisme bientôt ghettoïsant) : le partage. Casey, reconnaissant au nom des autres propriétaires qu’ils ont « agi comme des imbéciles » serre la main de Vernon en affirmant : « L’Ouest est assez grand pour tout le monde. Nos troupeaux respecteront vos fermes ! » La réponse du fermier confirme en retour la violence du barbelé : « Et nous, nous remplacerons les barbelés par des haies de fleurs et des arbres fruitiers [12] ! »

Cette distinction est à ce point structurelle que le médiateur de la solution ne peut qu’appartenir à un des camps. En l’occurrence, Lucky Luke est un cowboy. Mais il ne peut exercer sa fonction qu’en dépassant la bipolarité : d’abord, de fait, aucun des albums ne le montre en train de garder un troupeau, ce qui est la fonction même inscrite dans le nom de « garçon vacher » ; ensuite, transfuge, il arme, défensivement, le bras des fermiers ; enfin, il s’absentera au terme du repas final : que le motif immédiat soit le dérobement, comique, face à l’épreuve de la danse, se double de la motivation plus cachée d’un refus de toute pratique sédentaire et donc de toute prise de parti unilatérale.

4) Conclusion

L’interprétation que donne Francis Jacques de ce que Caïn et Abel ont pu se dire avant que le premier ne tue le second [13] confirme notre lecture de cet épisode des aventures de Lucky Luke tout en l’élargissant. Le philosophe français du langage fait appel à un Midrach qui cherche à restituer la dispute. Les deux frères décident : « Partageons-nous le monde ». Le partage une fois accompli, Abel dit : « La terre sur laquelle tu te tiens est à moi » (on se souvient en effet qu’Abel est le cultivateur, c’est-à-dire l’homme de la terre) et l’autre rétorque : « Les vêtements que tu portes sont à moi » (on se souvient aussi que Caïn est le chasseur, c’est-à-dire l’homme des bêtes). Par conséquent, le meurtre ne vient pas de l’absence de paroles, mais de l’incapacité à échanger. Autrement dit, si la parole alterne entre eux, elle ne circule pas, elle n’est pas le lieu d’un échange ni le lien du dialogue. De plus, le message implicite du dialogue est, d’un côté : « Déshabille-toi, vis nu » et, de l’autre côté : « Ne marche pas par terre, saute ». Or, ces injonctions invivables sont autant de sources de violence.

À l’instar de l’histoire des Barbelés sur la prairie, ce récit biblique souligne donc la symétrie des deux figures, parménidienne et héraclitéenne, du mal. De même, il assigne en creux une solution : le manque de communication est à la source de la violence meurtrière. Ne pas écouter l’autre, c’est déjà l’exclure de son champ d’écoute, donc de vision, donc d’existence. La parole non-violente sera une parole qui, loin d’être amputée de sa finalité interlocutive, l’intègre [14]. Dès lors, la parole de réconciliation se célèbrera dans un banquet.

Pascal Ide

[1] Morris (dessinateur) et René Goscinny (scénariste), Lucky Luke. 29. Des barbelés sur la prairie, Paris, Dupuis, 1970.

[2] Mais cette bande dessinée ne traite que très latéralement de la logique victimaire.

[3] Ibid., p. 37.

[4] Ibid., p. 3. Souligné dans le texte

[5] Certains Lucky Luke qui, pour être comiques, n’ignorent pas la violence de l’Ouest, n’ont pas hésité – au moins avant l’entrée des légendaires méchants que sont les Dalton, beaucoup trop caricaturaux pour ne pas être immortels –, à mettre en scène l’arrestation, voire la mort du méchant (par exemple, le gangster Phil de Fer est légitimement tué en combat singulier par Lucky Luke, à la fin de la BD éponyme).

[6] Ibid., p. 26.

[7] Ibid., p. 28.

[8] « La caravane revient de l’est, chargée de la plus explosive des marchandises : du fil de fer barbelé !… » (Ibid., p. 31. Cf. la réaction démesurée du marchand de Yellow Fever City, p. 13).

[9] Comment ici ne pas songer au concept d’« arraisonnement » (Gestell) qui est central dans la critique heideggérienne de la technique ?

[10] Par exemple le conflit sanguinaire qui a opposé les ethnies rwandaises hutu et tutsi.

[11] Que le scénariste soit largement inconscient du propos, en cela aidé par le style qui en désamorce largement la violence et en émousse la pointe trop sérieuse, ne fait qu’attester la profondeur et l’archaïsme des schèmes et catégories ici mis en jeu.

[12] Ibid., p. 45.

[13] Cf. Francis Jacques, Dialogiques. Recherches logiques sur le dialogue, Paris, PUF, 1979, p. 58.

[14] On sait combien ce thème est au cœur de la philosophie d’Eric Weil (cf. par exemple le texte capital d’Eric Weil, Logique de la philosophie, Paris, Vrin, 1967).