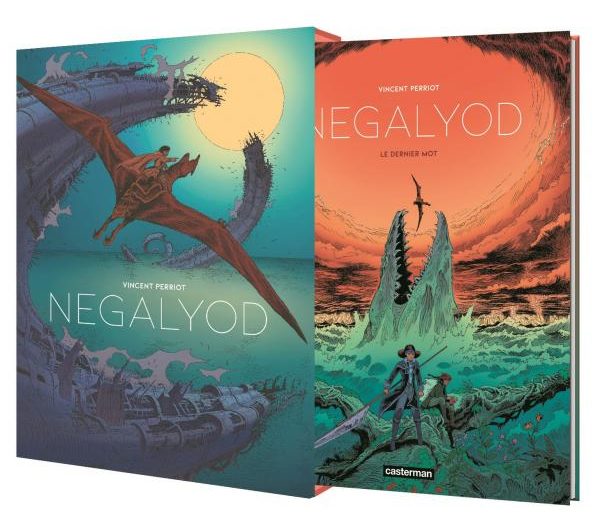

Vincent Perriot (scénario et dessin), Florence Breton (couleurs), Negalyod, bande dessinée de science-fiction dystopique, Tournai, Casterman, tome 1 (sans nom), 2018 (208 pages) ; tome 2. Le dernier mot, 2021 (196 pages).

Histoire

Tome 1. Un monde sillonné de tuyaux gigantesques et peuplé de dinosaures… Des villes qui flottent dans le ciel et recouvrent de leurs ombres les faubourgs grouillants d’une humanité industrieuse… Et un « réseau » omniprésent qui domine les terres et les hommes. Jarri Tchepalt est un berger du désert de Ty. Chevauchant son fidèle Stygo, le jeune homme parle aux dinosaures et maîtrise l’art des cordes. Quand un camion générateur d’orage anéantit son troupeau, Jarri décide de partir en ville – pour la première fois – afin de se venger. Il y rencontre Korienzé, fille du grand Kam, dont il tombe amoureux (Korienzé, pas le grand Kam), mais qui ne semble pas partager ce sentiment.

Tome 2. 20 ans plus tard, aux espaces désertiques a succédé la grande montée des eaux qui a déréglé les équilibres… Jarri et Korienzé ont eu deux filles : Naneï qui est experte dans le maniement des armes et Iriana qui, aveugle de naissance, possède des dons surnaturels. La famille est installée sur Andamanis, une île composée de bateaux agglomérés où tente de se reconstruire une population de survivants. Mais lorsque des pirates mettent l’île à feu et à sang, Korienzé choisit de laisser sa famille pour infiltrer le camp ennemi. Sa vengeance n’en sera que plus terrible…

Thèmes

Cohérence de l’histoire

Cote

* * (moyen)

Public

Adolescents et adultes

Commentaire

Si l’on peut dire qu’un roman, c’est des personnages et une intrigue, avec des insistances différentes selon les auteurs (Julien Green accorde toute la primauté aux premiers) ou selon les genres (un Whodunit offrira son attention avant tout à l’histoire), l’on pourrait alors affirmer qu’une BD, c’est le croisement de personnages, d’une intrigue et d’un dessin.

- Ce qui frappe en premier dans l’œuvre de celui qui se veut autant scénariste que dessinateur, c’est, bien entendu, son univers graphique (ajoutons aussitôt pour ne pas l’oublier que les dessins sont superbement colorisés par Florence Breton). Volontiers poétiques, très travaillés, ils proposent souvent des vues vertigineuses et audacieuses qui, non contentes d’occuper souvent une pleine page ou une double page, se poursuivent sur plusieurs, sans parole. Ce qui, mieux que tout discours, fait entrer le lecteur-spectateur dans la contemplation de l’univers inventé par leur auteur. Bien entendu, les commentateurs ne manqueront pas de céder à la tentation de chercher des influences. De fait, cum grano salis, on pourrait retrouver le double patronage de Giraud pour la précision perfectionniste, voire obsessionnelle du détail, et de Mœbius, pour la créativité des décors et les plans épatants. J’ajouterai toutefois que, autant les paysages sont somptueux, autant les visages sont bâclés – ce qui, pour ces miroirs de l’âme, n’est pas sans entretenir une relation inquiétante avec la psychologie dont nous allons maintenant parler.

- Autrement problématiques sont les personnages.

On sait la tendance actuelle à la dramatisation, c’est-à-dire aux héros jeunes, énergiques, réactifs et blessés (issus d’histoires traumatiques faites de deuils, abus ou secrets de famille). On sait aussi la propension féministe, c’est-à-dire à des héroïnes belles et rebelles, au point que leur désir de partir seules à l’aventure (qui va, pour Korienzé, jusqu’à l’abandon du domicile conjugal et des enfants) fait douter de leur capacité à harmoniser anima et animus.

Mais la difficulté réside encore ailleurs : dans la cohérence, et donc dans la profondeur du héros. Est-il unifié de montrer dans le premier volet un berger à l’âme de chef, capable d’affronter la ville et ses multiples dangers, devenir, dans le second, un époux passif qui se contente d’attendre le retour de sa bien-aimée et ne se mettra en marche qu’avec l’autorisation venue d’un tiers ? Est-il conséquent de montrer un pasteur élevé à l’école de la nature, chérissant chacun de ses chasmosaures au point de pouvoir s’entretenir avec eux et de nourrir de l’empathie pour les ptérodactyles qui pourtant se permettent un prélèvement substantiel sur son troupeau, devenir un quasi-adolescent réactif, aveuglé par la plus rudimentaire, la plus inefficace et la plus narcissique des motivations : la vengeance ? [1]

- Mais ce qui me laisse le plus perplexe [2] concerne le scénario et touche à nouveau la question de l’unité. Une histoire, c’est une histoire. Elle peut se permettre d’être lente (et même, dans le premier volume, très lente, puisqu’il faut attendre 25 pages avant que l’intrigue commence à se nouer et que la trame devienne drame), à condition qu’elle décrive en détail la scène du récit et en atteste toute la cohésion.

C’est ici que l’évaluation archéologique des influences, qui n’est souvent que l’occasion de faire montre de la richesse de son érudition et de la finesse de son observation, trouve sa véritable fécondité. Or, pour ne donner qu’un exemple, dans le tome 2, nous croisons successivement, page 77 : Avatar 1 (Jim Cameron, 2009), page 81 : Interstellar (Christopher Nolan, 2014), page 85 : 2012 (Roland Emmerich, 2009), page 87 : Le jour d’après (Roland Emmerich, 2004), page 89 : Moonfall (Roland Emmerich, 2022), page 91 : de nouveau Interstellar. Soit, pas moins de 6 références filmiques (dont Emmerich et Nolan sortent grands vainqueurs), et pour des idées autant que des dessins, en moins de 15 pages ! La créativité de notre auteur est-elle plus que la mosaïque de réminiscences surtout cinématographiques ?

Comme les péripéties, les trouvailles s’ajoutent en se juxtaposant au lieu de surgir en se composant et en posant un univers d’autant plus riche qu’il est intérieurement un : la diversité d’inspiration s’abîme dans la dissémination si elle ne jaillit d’une part d’une histoire totale, physique et humaine, d’autre part d’une géographie qui conjugue également nature et culture.

Autre illustration (sic !). À aucun moment Vincent Perriot ne se donne la peine de justifier la coïncidence des hommes et des dinosaures. Pourtant, la biologie et la géologie nous ont appris que l’être humain occupe la niche écologique occupée par les sauriens que leur taille (et par conséquent l’appétit) prédisposait à envahir la totalité de l’écosphère (terrestre, marine et aérienne). Sans rien dire de leur survie en plein désert, donc hors d’une eau qui soutenait leur poids le plus souvent hors du commun. Ce n’est pas le simple rassemblement d’une langue autochtone (que l’auteur ne se donne pas la peine de traduire), d’une géographie terrestre à la Mad Max et d’une sociologie binaire qui sépare les exploités d’en bas et les exploiteurs d’en haut, avant que, par un renversement hérité du marxisme, la classe aliénée monte renverser la classe dominatrice, qui permet d’engendrer cette alchimie exceptionnelle de novlangues très pensées, de Terre du Milieu et d’Âges étroitement engrénés qu’est le Legendarium de Tolkien – le modèle exemplaire et ultime vers lequel tous les auteurs de récit imaginaire lorgne depuis la fin du xxe siècle –, ou du moins un Avatar bis.

- Ajoutons que nous retrouvons dans Negalyod trois tendances lourdes de la BD actuelle : la perspective dramatique (l’univers cinématographique étant en grande partie la matrice de l’univers bédéique, que l’on compare le premier film moderne de superhéros, Superman I, qui campe une caricature ironique de méchant dans la personne de Lex Luthor-Gene Hackman [Richard Donner, 1978], à la description très sombre du Joker dans The Darknight [Christopher Nolan, 2008] qui, trente ans plus tard, sert désormais de paradigme) ; la hantise écologique, ici à tendance collapsologique, c’est-à-dire catastrophiste (l’on passe du manque mortel d’eau dans le premier volume à l’excès tout aussi létal d’eau dans le second, sans s’arrêter sur un état équilibré au moins temporairement apaisé) ; le surinvestissement du lien familial (la relation aux parents dans le premier volume et aux enfants dans le premier volume) vis-à-vis du lien conjugal (dans le deuxième tome) ou romantique (même le premier tome qui ébauche un attachement amoureux est parasité par les relations conflictuelles de Korienzé avec son père, le grand Kam) – en réaction contre la destruction pratique de la famille, plus que contre sa déconstruction théorique.

Si riche soit une imagerie, elle meurt d’explosion ou se contente de vivoter, si ses tendances centrifuges ne sont maîtrisées et surtout habitées par une parole subcréatrice. Loin d’être l’ennemi du logos, le muthos en est la forme ardente (Irène Fernandez) et son premier noyau. De dessinateur talentueux qu’il est, Vincent Perriot ne deviendra un auteur que s’il acquiert de la hauteur : celle d’un authentique narrateur.

Pascal Ide

[1] D’autres motivations inexpliquées nous échappent, par exemple, dans Le dernier mot : celle du bad guy qui apparaît à la fois cruel et humain, celle de Naneï qui, en chiasme, apparaît à la fois humaine et cruelle.

[2] Passons, tant c’est devenu monnaie courante, ce que j’appelle le style trop familier (par exemple, tome 2, p. 130 : « coincé »), joint aux fautes de français (par exemple, tome 1, p. 13 : « C’est là où… »).