D) Le mystère de la société ou les trois dialectiques

Fessard va progressivement mettre en place trois dialectiques : du Païen et du Juif, du Maître et de l’Esclave, de l’Homme et de la Femme, enrichissant considérablement la seconde qu’ont presque exclusivement développée hégéliens et marxistes, sans percevoir son caractère limité.

Le philosophe jésuite fait lui-même le lien entre ces dialectiques et la dialectique de la liberté, qui est, on l’a vu, la dialectique de l’Avant et de l’Après, donc la dialectique de l’histoire (on le verra plus bas). « les dialectiques du Païen et du Juif, du Maître et de l’Esclave, de l’Homme et de la Femme – thèmes fondamentaux dont use constamment notre analyse des situations historiques –, sont à nos yeux non seulement du même type que la dialectique de l’Avant et de l’Après de l’élection par laquelle nous expliquons la structure des Exercices, mais aussi proches parents par le contenu [1] ».

Or, c’est à partir des trois dialectiques, qui elles-mêmes déploient concrètement et historiquement le contenu de la liberté dans le temps, que Fessard pense le fondement du Mystère de la société (au sens le plus général du terme englobant les trois formes de société : familiale, nationale et internationale). Il nous faut donc les exposer en détail.

1) Les besoins de catégories nouvelles pour penser la société

Fessard a écrit son premier ouvrage, Pax nostra, car il était à la recherche de l’attitude chrétienne juste, éclairée face à la situation mondiale. En effet il constatait un manque cruel de discernement de la part non seulement des non-croyants, mais aussi des chrétiens. Certes, la théologie proposait des grands principes, des idéaux : justice, charité, fraternité universelle. Mais ceux-ci demeurent universels.

« Ce qui fait défaut, c’est moins la connaissance des vérités fondamentales qu’une science plus concrète qui permette de les faire passer dans le réel ». Or, les principes classiques « ne me dictent ma conduite que dans le cadre de la vie individuelle. Aucun ne me décrit, en face de nos problèmes internationaux, l’attitude de qui voudrait vraiment faire siens les sentiments du Christ [2] ».

Voilà pourquoi le sous-titre de l’ouvrage est : Examen de conscience international. En bon et fécond disciple d’Ignace, Fessard demande des critères concrets de discernement pour agir plus librement, en union avec la Liberté divine. Nous verrons plus loin le sens même du Titre : Pax nostra.

Quelques événements biographiques postérieurs montreront à la fois combien Fessard avait conscience de l’urgence de ce besoin de discernement et combien il était près à payer de sa personne.

Gaston Fessard a pris une part importante d’abord dans la résistance spirituelle au nazisme. Le 15 décembre 1940, dans une conférence à l’église Saint-Louis de Vichy, Fessard dénonce l’impossibilité de collaborer avec le nazisme ; dès ce moment, d’ailleurs, il met en parallèle Communisme et Nazisme. En juillet 1941, sur la demande du père Chaillet, il rédige ce qui deviendra le premier Cahier clandestin de Témoignage chrétien : France, prends garde de perdre ton âme !

En 1942, Fessard essaie d’informer (et de former !) la conscience des pasteurs de l’église, à propos de certains de leurs propos ambigus. Laissons Fessard raconter l’événement presque 25 ans plus tard : « Au cours d’un entretien avec le Cardinal Suhard, en juin 1942, où je m’étais étonné qu’une brochure de l’Abbé Lesaunier, utilisé par Radio-Paris, ait reçu son imprimatur, il me demande de rédiger à son intention un mémoire qui la réfute. En septembre 1942, je lui remettais mon travail : La conscience catholique devant la défaite et la révolution (plus de 100 pages dactylographiées sans interligne). Sa lecture, me dira-t-on plus tard, troubla son sommeil plusieurs nuits durant. Néanmoins, j’ai eu la triste surprise de constater que mon travail n’avait servi à rien, puisque, après novembre 1942 comme avant, continua d’être affirmée, sans les distinctions nécessaires, par l’ensemble de la hiérarchie. Après la Libération, j’avais songé à écrire à ce sujet un article qui eût fait suite à ceux des Études : Journal de la conscience française (1940-1944), janvier-février 1945. Mais les documents une fois rassemblés, je fus vite convaincu de l’impossibilité de traiter en toue franchise un tel problème, sans nuire au respect dû aux personnes. Le patriotisme, les excellentes intentions, le courage même de la plupart ne font point de question. « Et voilà le jugement qui est si intéressant pour nous : « Mais, affrontées à une situation inédite, elles étaient peu préparées par l’enseignement classique reçu à remettre en cause et à approfondir la notion de […] C’est donc la carence théologique et philosophique de l’époque qu’il faut accuser, non les personnes. Et ne pouvait me paraître un moyen propre à prémunir l’intelligence cléricale contre les mensonges du nazisme, ni non plus de l’idéologie qui devait prendre le relais. Ce dont je me préoccupai aussitôt – sans d’ailleurs beaucoup de succès [3]! »

Fessard a aussi résisté, avec la même énergie et la même lucidité, au communisme. Dès 1946, Fessard publia un ouvrage au titre délibérément symétrique de sa brochure qui condamnait le Nazisme et s’attaquant ici au Communisme : Il est passionnant que Kojève, rendant compte de cet ouvrage dans la revue Critique, soulignait que son auteur (donc Fessard) témoignait « d’une connaissance et d’une compréhension qu’on ne trouve pour ainsi dire jamais chez les adeptes de la doctrine critiquée ». Il ajoutait : « S’il l’avait voulu, l’auteur serait certainement, et de loin, le meilleur théoricien du marxisme en France [4] ». Fréquentant avec profondeur les textes de Marx, Engels, Lénine et leurs émules contemporains, Fessard témoignait donc d’une acribie rare et son anticommunisme était tout sauf du conservatisme.

Fessard multipliera les livres et les articles sur le communisme, au gré des nécessités de l’actualité historique (cf. MS, p. 92s). Lui qui était si attentif aux questions de discernement, il a notamment consacré une partie importante de sa Dialectique pour établir la différence essentielle existant entre l’obéissance à l’Église hiérarchique et celle que les partis totalitaires en général et le Parti communiste en particulier demande à ses intellectuels (D III, p. 141-212).

Ses prises de position valurent à Gaston Fessard des critiques et même des incompréhensions au sein de l’Église et de la Compagnie de Jésus.

Je parlerai plus bas à propos de la résistance de Fessard au communisme dans son ouvrage : Église de France, prends garde de perdre la Foi ! Je rappelle enfin que Jean-Paul II a lu avec un immense intérêt ce dernier ouvrage paru avant de venir en France. Les paroles introductrices à son homélie du Bourget, vouées au succès que l’on connaît, ne rappellent-elles pas le titre du livre de Fessard ?

2) Exposé

Ces trois dialectiques ne sont bien entendu pas juxtaposées. En bon dialecticien, Fessard les unit étroitement tout en les distinguant.

a) La dialectique Maître-Esclave

Je renvoie à l’étude détaillée que j’ai faite par ailleurs.

1’) Point de départ

Nous sommes dans la quatrième section de la Phénoménologie de l’Esprit qui parle de la conscience de soi. La conscience de soi doit contenir ses deux moments contradictoires qui sont d’une part son intériorisation et d’autre part son extériorisation. Mais comprenons bien ce qu’est la conscience de soi. D’abord, elle n’est pas l’affirmation idéaliste d’une pure autonomie de la conscience, refusant l’objectivité ontologique de la chose ; elle la comporte, comme l’un de ses moments nécessaires. Ensuite, elle n’est pas la conscience réflexive dont parle la psychologie classique : en effet, la conscience de soi demande que le moi ne reste pas sur lui-même, mais, reconnaissant un autre que lui, il se connaisse dans un autre, sans dualisme. La différence de soi à soi est posée, mais aussi supprimée.

Or, double est cet autre qu’assume la conscience de soi, le savoir de soi-même : d’une part l’autre qu’est le monde (la nature), d’autre part et surtout l’autre qu’est une autre conscience. Or, le rapport de l’homme au monde est le travail et le rapport de l’homme (et de son désir) à l’autre moi est, pour Hegel, générateur de lutte à mort. En effet, le désir demande son accomplissement ; or, l’accomplissement du désir est abolition de son objet : « dans cette satisfaction, la conscience de soi fait l’expérience de l’indépendance de son objet. Le désir et la certitude de soi atteinte dans la satisfaction du désir sont conditionnés par l’objet ; en effet, la satisfaction a lieu par la suppression de cet autre. Pour que cette suppression soit, cet autre aussi doit être. La conscience de soi ne peut donc pas supprimer l’objet par son rapport négatif à lui [5] ».

Cette dialectique se déploie en deux temps : la lutte à mort s’achevant par la victoire du maître et le travail s’achevant par la victoire du valet.

2’) Premier temps : la victoire du maître ou la reconnaissance

La relation au monde ne suffit pas. En effet, l’homme désire confusément et réellement être plus que la nature, son animalité. Mais cela est possible si l’on domine la nature. Cependant, ce désir de domination de la nature n’est plénier que si l’homme est reconnu par un autre mû par la même requête. La richesse de la nature, quelle qu’elle soit, n’offre pas cette reconnaissance. De plus, survient un autre homme avec qui l’homme se heurte ; et s’il peut partager un territoire, il ne peut partager le désir de suprématie. Il faut donc que s’engage une lutte à mort. Une inégalité se manifestera tôt ou tard.

Et cette lutte a pour but que l’autre reconnaisse la force du vainqueur.

Mais dans cette lutte, il arrive quelque chose d’unique par rapport au monde animal : l’homme prend conscience qu’il pourrait perdre sa vie. Dès lors, deux issues sont possibles.

Soit l’un des deux combattants s’abat, mais tout désir de reconnaissance se trouve frustré et surtout nul progrès ne sera possible, nul passage de l’animalité brute à l’humanité : le vainqueur emportera la dépouille dans la jungle, il pourra même la manger ; tout au plus, au spectacle de son adversaire inanimé, le vainqueur verra-t-il un être mort, mais il n’en fera aucune expérience décisive ; or, Hegel étudie l’évolution de la conscience.

Soit, l’un des deux se soumet. En effet, cet adversaire vaincu a peut-être déjà fait une expérience analogue. En tout cas, il va faire l’expérience de l’angoisse de la mort imminente et, hypnotisé par son existence à sauver, il va tomber à genoux et implorer sa grâce. A ce moment, le vainqueur va faire une expérience inédite : dans les yeux atterrés de sa victime, il découvre sa valeur, sa puissance qui est celle de vie ou de mort, donc accède à une conscience de soi et de sa liberté qu’il ignorait jusque lors. Mais cette conscience est si précieuse qu’elle vaut plus que la destruction du vaincu : il va donc faire grâce au vaincu et se contenter de l’enchaîner. Alors apparaît une relation inédite, originale : la relation de domination et d’esclavage.

Pour le dire simplement, gagne celui qui préfère sa conscience, c’est-à-dire telle ou telle valeur, à sa vie propre. Dès lors, se refusant à toute compromission, il ne s’éloigne pas de l’humanité. Plutôt la mort que la servitude : voilà le maître. En regard, celui qui préfère sa vie naturelle à toute chose, demeure dépendant et peut tomber en servitude. Celui qui a tremblé devant la mort et dont les forces ont défailli devient esclave, reconnaissant, en un regard terrorisé, en l’autre ce qu’il n’est pas. Plutôt la servitude que la mort : voilà l’esclave.

Précisons. Le désir de l’homme se porte vers ce premier autre qu’est l’autre liberté. Or, ce désir est désir d’être reconnu. Mais la mise à mort ne permet pas que l’autre reconnaisse le maître ; d’où la solution de l’état d’esclavage. Il demeure que la vie est en danger, et ce risque suffit. « Le combat de la reconnaissance est donc un combat où il y va de la vie et de la mort ; chacune des deux consciences de soi met en danger la vie de l’autre et s’y expose elle-même, mais seulement en tant que c’est en danger, car, tout autant, chacune est dirigée vers la conservation de sa vie, en tant que celle-ci est un moment essentiel [6] ».

Tel est le premier lien social qui unissent deux individus tout en les distinguant en deux classes inégales. Au commencement est la domination.

3’) Second temps : la victoire du valet ou le travail

Le propre du valet est de travailler : il œuvre au profit du vainqueur. En effet, il ne suffit pas au maître que le vaincu soit enchaîné, il lui faut en profiter afin de prolonger le plaisir d’être reconnu maître par son esclave ; or, cela suppose de le nourrir, de l’entretenir ; mais, plutôt que de se fatiguer de l’entretenir, mieux va desserre ses liens et le faire travailler, afin de tirer le maximum de profit de lui tout en lui laissant le maximum pour sa subsistance.

Or, ce travail va produire plusieurs effets bénéfiques. L’esclave va acquérir ou plutôt actualiser les trois capacités qui font d’un homme un être humain : la liberté, la maîtrise de ses passions et l’intelligence.

Il accède d’abord à la liberté. En effet, l’esclave adopte une attitude positive en transformant la nature : « travailler, c’est transformer la nature, l’humaniser, et en retour être par elle naturalisé, universalisé ». (MS, p. 162) L’esclave apprend à domestiquer cette matière hostile, en éprouve les résistances, en découvre les secrets. Mais il y a des savoirs que l’on n’acquiert que par l’expérience. Le maître qui se croyait à l’abri dans sa supériorité va peu à peu tomber dans la dépendance de cet esclave-valet dont il a tant besoin. Le maître n’a qu’une relation passive à l’égard des choses qu’il consomme ; oisif, il profite des fruits du travail de son valet.

La conscience égoïste de l’esclave l’avait enfermé dans son attitude dominée ; par le travail, par « la crainte, commencement de la sagesse », selon le mot du livre de la Sagesse cité par Hegel, la conscience du valet s’éduque, de sorte que celui-ci acquiert une conscience de soi universelle et une réelle culture. Progressivement le valet découvre que ce qui vaut la peine d’être vécue ce n’est pas seulement la vie, comme il la dit, lorsqu’il s’est soumis au vainqueur, dans le premier moment de la dialectique, mais la liberté consciente d’elle-même. Désormais, il se rachète en quelque sorte à ses propres yeux de son désir servile de reconnaissance.

De plus, l’esclave découvre la maîtrise de soi. En effet, par son esclavage, il n’a pas qu’appris à maîtriser la nature extérieure, mais sa nature intérieure. Soumis au maître, il doit faire taire et ajourner son désir ; or, ce retard lui donne un pouvoir sur l’immédiateté des lois naturelles ; il sort peu à peu de la crainte dans laquelle sa soumission au maître l’avait muré. La maîtrise extérieure du maître se transforme en maîtrise intérieure de soi. Or, naguère il ignorait cet état : aucune situation ne l’avait poussé à discipliner ses tendances naturelles, ses instincts, ses fantaisies. Comme constate Fessard, « corvées fatigantes et privations exténuantes l’accablent, mais il lui faut endurer en silence ce qu’il n’aurait jamais le moyen de faire s’il était demeurer dans son indépendance primitive ». (MS, p. 163) En regard, le maître demeure toujours prisonnier de ses désirs. En effet, nulle discipline ne réfrène ses instincts et ne l’éduque, ainsi qu’on l’a dit ; surtout, le seul visage de maîtrise qu’il connaisse est la maîtrise de l’autre et non la maîtrise de soi : et cette maîtrise de l’autre lui voile la seconde. D’ailleurs, plus son esclave satisfait ses besoins, plus ceux-ci croissent et plus il en devient dépendant.

Enfin, l’esclave devient intelligent. En effet, la nature devient humaine et lui-même, en son humanité, devient universel ; or, la raison est capacité d’accès à l’universel. D’une autre manière : dans son travail, l’homme s’unit à la nature ; or, cette relation réciproque permet à l’homme de sortir de l’immédiateté pulsionnelle, ce qui permet l’avènement de l’intelligence. D’ailleurs, les besoins croissants du maître force l’esclave à une ingéniosité, une habileté, bref une maîtrise croissante de la nature. En outre, le fait que le maître ôte à l’esclave la propriété de son travail, l’exproprie du fruit de ses mains, certes le frustre mais lui donne « la distance nécessaire pour concevoir le rapport qui lie son propre pouvoir à la forme de l’objet dont il est dépouillé ». (MS, p. 165) Or, c’est cette distance qui permet l’abstraction, donc l’accès à l’universel qui sépare la forme de l’objet matériel immédiatement possédé et consommé. La jouissance subjective immédiate obérerait cette prise de distance, certes douloureuse, mais qui démasque le pouvoir créateur de l’homme et permet la connaissance.

Or, en regard, le maître demeure dans l’ignorance : non seulement de la nature et de sa propre nature pulsionnelle, mais surtout de son essence universelle : certes, il s’approprie les produits du travail produit par son valet, mais il en ignore la genèse. Si bien que le maître valorise de plus en plus le pôle singulier de sa personne (sous le chiffre « minuscule et orgueilleux » de son égoïsme [7]), tandis que l’esclave en valorise le pôle universel.

« A la place de la destruction grossière de l’objet immédiat, viennent l’acquisition, la conservation et le façonnement de cet objet comme du [facteur] médiatisant où s’enchaînent les deux extrêmes, de l’indépendance et de la dépendance [8] ».

A la fin, nous obtenons donc le renversement dialectique : l’esclave ou le valet va être apte à engager le combat à nouveau ; mais il est armé pour le vaincre, ce qui n’est plus le cas du maître. Aussi devient-il le maître du maître.

4’) Résumé

Le texte présente la relation de deux consciences de soi luttant pour la reconnaissance de leur autonomie par l’autre. Mais cette reconnaissance comme Je autonome suppose que l’on ne disparaisse pas et donc que l’on préfère la vie à la liberté.

Mais la liberté du Maître demeure celle du possesseur d’une choses animée : vouée à la seule jouissance de la naturalité, elle ne la dépasse pas et ne permet donc pas d’accéder à la vérité de la conscience autonome.

Bruaire distingue donc cinq temps : désir-violence-reconnaissance unilatérale-travail-connaissance. [9]

Il est à noter que cette inversion ne s’est pas produite une fois pour toutes dans un passé révoqué, mais peut constamment se reproduire. Elle est même constitutive de toute personne qui veut sortir de l’immédiateté naturelle, pour accéder à la conscience de soi.

5’) Illustrations de sa valeur explicative

On en donnera un certain nombre plus bas. Reprenons ici un bon exemple de Fessard.

Le renversement dialectique maître-esclave s’est produit en Allemagne dans l’espace d’une génération, de 1918 à 1939. En un premier moment, les Allemands deviennent littéralement esclaves au Traité de Versailles de 1918 : ils sont reconnus comme seuls responsables de la guerre ; il leur est imposé une dette démesurée, honteuse, humiliante ; les vainqueurs fonctionnent en répétant : « L’Allemagne paiera » ; toute armée leur est ôtée. Or, et c’est le second moment, ces privations et ces disciplines qui auraient pu l’achever vont faire réagir l’Allemagne : les Allemands adoptent une économie fermée, industrieuse qui leur permet de tirer le maximum de ses richesses naturelles ; bref, ils travaillent et s’humanisent en travaillant, prenant conscience de leur dignité… et donc de leur humiliation injuste ; la rancœur aide à la mobilisation des énergies et au désir de tirer vengeance. Pendant ce temps, les vainqueurs, en « bons » maîtres, s’endorment sur leurs acquis et leur prétendue sécurité, s’aveuglant. « Jusqu’à ce que la défaite et la servitude de 1940 à 1944 viennent à nouveau renverser la situation ». (MS, p. 165)

Et la situation s’est ensuite renversée : ayant été maîtres, nous, Français, sommes donc devenus esclaves pendant les quatre ans de l’armistice ; celle-ci nous a réduit d’abord à l’état d’esclave, vaincus humiliés. Fessard constate d’ailleurs, appliquant ce que le premier moment de la dialectique nous a appris, que l’armistice nous a permis de réfléchir à notre nouveau lien social : « Lien purement de fait aux yeux du vaincu récalcitrant comme à ceux du vainqueur impitoyable, mais qui tend de lui-même à se changer en lien de droit au regard de la société internationale. Bien plus, lien que le vainqueur, lorsqu’il ne manque pas d’hypocrisie, peut essayer de présenter comme la base d’une relation de , donc d’amitié, en vantant sa ! A son esclave, le maître ne fait-il pas à chaque instant grâce de la vie et de tous les biens qu’elle implique ? » (MS, p. 161)

Puis, cette situation s’est retournée contre les maîtres, Hitler qui fut finalement vaincu.

Un autre exemple est l’analyse du regard faite par Jean-Paul Sartre [10]. Il suffit que deux regards se croisent, pour qu’ils s’affrontent et que naissent cette dialectique.

6’) Évaluation critique

La dialectique maître-esclave est ambivalente chez Fessard, tantôt négative et aliénante, tantôt neutre et même bonne : elle sert à la fois à décrire la structure de péché des relations humaines de domination ; mais elle décrit aussi des relations aussi saines et bonnes que la relation pédagogique, d’apprentissage des signes de la langue, etc.

b) La dialectique Homme-Femme

Le rôle de cette dialectique [11], Gaston Fessard le dit explicitement, est de « guérir [12] » l’inimitié mortelle essentielle à la relation Maître-Esclave. Elle joue un rôle thérapeutique.

1’) Sources de cette dialectique

Constamment, Fessard cite un texte inaperçu de Marx tiré des Manuscrits économico-philosophiques [13].

Surtout, cette dialectique homme-femme est née de l’insuffisance de la dialectique maître-esclave, affirmation qui ne nie pas sa pertinence :

« Il est vrai, en effet, que l’histoire humaine, à chacun de ses tournants, commence toujours par une lutte et une lutte à mort entre individus ou peuples. Par conséquent c’est une illusion que de confier son sort à je ne sais quel esprit désincarné et d’attendre le salut de la valeur d’idéaux sans forces réelles. Et il est exact aussi que celui des deux adversaires qui parvient, au cours de cette lutte à mort, à faire plier les genoux de l’autre et l’oblige à demander grâce au prix de sa liberté, mérite que soit reconnue sa valeur. Une valeur plus chargée d’universel que les transcendantaux creux au nom desquels se battait le vaincu.

« Mais, s’il est vrai que cette dialectique d’où naissent les maîtres et les esclaves soit le début réel de l’histoire et marque l’origine de toutes les transformations de l’humanité, il ne s’ensuit pas que la seule Volonté de puissance, révélée au cours de l’épreuve de force, soit capable de donner un sens à l’état qu’elle a mis au jour. Tout au contraire. Parce que cette Volonté ne peut concevoir d’autre but à sa création que la satisfaction de son orgueil et de ses besoins égoïstes, il lui est à jamais impossible d’organiser de façon durable l’ordre nouveau qu’elle préconise. Tôt ou tard, elle est condamnée à disparaître dans le sang et la folie, dès que ceux dont elle a fait la première éducation ont compris qu’ils ne peuvent avoir pour fin ni la jouissance bestiale, ni le travail servile, mais seulement l’institution d’une communauté durable et universelle où, dans la justice et la paix, chacun – peuple ou individu – apporte à tous le meilleur de lui-même et reçoit de tous le complément de ce qui lui manque. Seule fin digne de l’humanité [14] ».

D’où la nécessité d’une autre dialectique.

2’) Remarques générales

Pour comprendre cette dialectique, Fessard ne cesse de la mettre en relation, de la comparer à la dialectique maître-esclave. « le rapport de l’Homme et de la Femme donne lieu en effet à une dialectique de même type exactement que celle du Maître et de l’Esclave, mais dont tous les éléments sont intrinsèquement renversés [15] ». Il serait peut-être intéressant de systématiser les points de comparaison en un tableau.

Cette dialectique se déroule, à l’instar de la dialectique maître-esclave, en deux moments : lutte puis travail. Ou, si l’on veut être plus précis, cinq moments parallèles. Le tableau suivant résume les connexions qui, de fait, sont troublantes :

|

Dialectique |

Premier moment : la lutte |

Second moment : le travail |

|||

|

maître-esclave |

désir |

violence |

reconnaissance unilatérale |

travail |

connaissance |

|

homme-femme |

désir |

lutte séductrice |

connaissance mutuelle |

travail procréateur |

reconnaissance réciproque dans l’enfant |

Voilà comment Claude Bruaire résume le processus dialectique :

« Tout commence […] par le désir. Désir qui puise à l’énergie naturelle du besoin sexuel mais qui le dépasse pour être porteur, là aussi, d’une attente d’être reconnu. C’est pourquoi l’amour n’est pas dans une lutte qui est toujours entreprise bilatérale de séduction. Être reconnu comme l’unique, le meilleur, le plus beau, tel est l’enjeu. Seulement cette forme de lutte ne peut prendre la forme de l’agression violente. C’est qu’elle est finalisée naturellement par l’accouplement procréateur. Elle doit donc aboutir, en un premier temps, à une connaissance mutuelle qui engage les partenaires, aux rôles par conséquent complémentaires dans un travail commun, celui d’engendrer l’œuvre humaine par excellence qu’est l’enfant. Enfant en lequel homme et femme se reconnaîtront réciproquement [16] ».

3’) Premier temps : la lutte (amoureuse)

Décrivons-la par son point de départ (terminus a quo), son déroulement (terminus per quem) et son terme (terminus ad quem).

Les deux êtres, homme et femme – Gaston Fessard parle même de « mâle » et de « femelle » – sont attirés l’un vers l’autre. En quoi consiste ce désir ? Il est de nature sexuelle. Par ailleurs, il diffère de la relation maître-esclave en ce que l’autre est aperçu ici non comme une chose, un objet à s’approprier, à consommer, mais comme un sujet, un autre moi, qui affirme sa propre subjectivité.

Il corrige cette affirmation en montrant que ce désir entraîne une lutte amoureuse. Celle-ci peut prendre différentes formes : du rapt violent chez les peuples primitifs à la courtoisie raffinée de la Carte du Tendre. En tout cas, le but est tout le contraire de la lutte présente dans la première dialectique qui est la mort d’un des deux adversaires : ici, le but n’est pas de prouver sa valeur en détruisant l’autre et en risquant sa vie, mais « de provoquer l’autre à manifester la valeur qu’il attribue à son partenaire en se donnant à lui [17] » : le mouvement est donc centré sur l’autre et non sur soi.

Enfin, quel est le terme ? Soit, la lutte échoue. Ici, l’équivalent de la mort est l’échec de la relation, le départ : « lorsque les deux partenaires ne parviennent pas à l’échanger les promesses témoignant de leur volonté de transcender l’un par l’autre leur contingence [18] ».

Soit, c’est la seconde issue, la lutte aboutit à une véritable communion : « Si, au contraire, l’homme et la femme réussissent à se donner de leur don même une assurance mutuelle et égale, ils peuvent alors s’étreindre et se fondre en un acte qui fonde leur unité [19] ». La lutte débouche donc sur l’unité secrètement cherchée et désirée. Dès lors, ils se connaissent, au sens biblique du terme. A noter, là encore, que la (re)connaissance achevait le second moment de la dialectique maître-esclave, alors qu’elle apparaît ici au terme du premier moment : à chaque fois elle est unité de l’homme avec l’homme ; or, la dialectique maître-esclave se termine par une unité de l’homme avec la nature.

Cette connaissance est d’ailleurs connaissance de soi, possession de soi. Et la lutte amoreuse, je le dirai plus bas, peut s’entendre de la relation chair-esprit (cf. Ga 5,17). Saint Paul confirme ce double moment, lorsqu’il dit d’abord qu’il faut « réduire » et « crucifier » son corps de péché (1 Co 9,27 et Rm 6,6) – voilà pour la lutte – et ensuite : « Le mari qui s’aime lui-même aime sa propre chair », dit saint Paul (Ga 5,29) – voilà pour l’heureuse issue.

4’) Second temps : le travail (d’enfantement)

Le fruit de l’union de l’homme et de la femme est l’enfant. Or, la femme prégnante entre en travail. Voilà pourquoi le terme du second temps est un travail.

Fessard précise d’abord en quoi consiste ce fruit : l’enfant donne figure à l’unité de l’homme et de la femme. Ici, il n’est peut-être pas assez dit que l’enfant est voulu, aimé pour lui-même et non pas comme objectivation de l’unité.

Ensuite, que signifie ce travail ? D’un côté, la venue de l’enfant, le don de la vie dilatent les désirs de la femme à l’infini, elle qui aspire si profondément à être mère. D’autant qu’elle porte longuement en elle le fruit de ses entrailles et de son amour. Mais de l’autre, dès que l’enfant naît, elle s’en sépare et cette séparation est souhaitable pour que l’enfant acquière une autonomie.

Les différences avec la dialectique maître-esclave sont éclatantes. Relevons-en quelques-unes. D’abord, alors que l’esclave est éprouvé jusque dans l’angoisse de la mort, lorsqu’il est soumis à son maître, ici, la femme se trouve dilatée dans son désir de maternité. Ensuite, l’esclave travaille sur la nature, alors que la femme donne sa matière et sa forme à un être humain. Enfin et surtout, alors que jouissance et connaissance étaient séparés, la première étant réservée au maître et la seconde à l’esclave, ici « l’homme et la femme voient connaissance et jouissance se confondre et obtienne la promesse de leur parfaite unité [20] ». Désormais, la substance vivante de l’enfant est aussi pour les parents conscience de soi, de leur unité : ici, en termes hégéliens, substance et sujet sont unis. Pour conclure sur ces différences, dans la dialectique homme-femme, le travail apparaît en second alors qu’il était au terme du premier moment de la dialectique maître-esclave.

5’) Conséquences : dépassement de la dialectique maître-esclave

D’abord, cette dialectique résout les limites de la dialectique maître-esclave. Elle et elle seule accomplit l’unité que la première dialectique laisse incomplète, inachevée. Précisément, la dialectique homme-femme apparaît antérieure à la dialectique maître-esclave à deux titres. Dans les termes de Fessard : elle se trouve au point de départ, unissant l’homme à l’homme et l’homme à la nature, et donc « est condition de possibilité de toute scission entre ces termes » ; elle se trouve au point d’arrivée comme « condition d’actualité de leur réconciliation [21] » : dès lors, l’unité n’est plus naturelle mais médiatisée par la liberté consciente qui la veut et la choisit.

Cette dialectique de l’homme et de la femme permet de sortir des ornières, des limites de la dialectique du maître et de l’esclave, ou plutôt lui est complémentaire. Citons longuement un passage capital :

« En effet, tous les éléments constitutifs du politique et de l’économique que la première présentait disjoints et opposés, apparaissent au contraire réconciliés et unifiés dans la seconde. L’homme y domine encore la femme, mais sa puissance, en s’exerçant, obtient immédiatement le bien qui leur est commun à tous deux. La femme y transforme aussi la nature, mais son travail produit non moins immédiatement une nouvelle liberté qui, dès son apparition, fonde cette société rêvée par Marx, où ‘le libre développement de chacun conditionne le libre développement de tous’. Dans l’enfant, fruit de la ‘possession’ comme de la ‘connaissance’ réciproques de l’homme et de la femme, ‘l’existence est en même temps communauté’ comme le voulait Marx. Et, mieux encore qu’il ne l’imaginait, se réalise en ce ‘produit’ de l’amour ‘la première suppression positive de la propriété privée’. Réunisant ainsi, à l’état embryonnaire, l’interaction du politique et de l’économique, la dialectique Homme-Femme est l’exacte réplique de la dialectique Maître-Esclave qui les met au contraire en opposition.

« Bien plus, la première fonde la valeur explicative de la seconde, sous sa forme hégélienne, comme seule aussi elle révèle le mode selon lequel peut s’accomplir le progrès social et historique de la réalité humaine, bien qu’il paraisse d’abord se réaliser en accord avec la dialectique Maître-Esclave sous sa forme marxiste. Par là elle s’avère antérieure à la première et supérieure à la seconde plus encore que réplique de l’une et de l’autre. Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler la singulière interversion que réalise d’elle-même la dialectique de l’Homme et de la Femme. Nous l’avons observé en son lieu : la lutte amoureuse a pour fin la connaissance, et le travail de l’enfantement la reconnaissance ; alors que, dans la dialectique du Maître et de l’Esclave, la reconnaissance est fin de la lutte à mort, et la connaissance fin du travail. Cette interversion des fins propres à chaque temps ‘renverse’ véritablement la dialectique hégélienne, sans changer en rien l’ordre de la lutte et du travail. Aussi doit-elle réussir là où Marx a échoué, faute de changer l’ordre de ces temps, sans parvenir à inverser leurs fins ».

Preuve :

« Les fins obtenus par la lutte amoureuse et le travail d’enfantement se révèlent comme le fondement d’abord et l’accomplissement ensuite, de celles que visent la dialectique marxiste aussi bien qu’hégélienne. D’une part, en effet, la connaissance de l’homme et de la femme, étant rapport de l’homme à l’homme – ou si l’on préfère : d’être humain à être humain – est nécessairement présupposée par tout travail humain produisant une connaissance qui est simplement rapport de l’homme à la nature. En critiquant Marx, n’avons-nous pas vu que le travail auquel fait défaut cette médiation, demeure en vérité rapport de l’animal à la nature ? Mais elle n’est pas moins présupposée par la reconnaissance que le maître obtient de l’esclave à la fin de la lutte à mort. En effet, comme le mot même de re-connaissance l’indique, elle est impliquée et contenue en celle-ci. Et c’est seulement son redoublement par la médiation de l’esclave qui constitue le vainqueur maître. D’autre part, ceredoublement, restant inégal et non réciproque, ne peut, même s’il a lieu entre deux classes englobant toute l’humanité, en surmonter les divisions. C’est pourquoi échoue, nous l’avons vu également, la lutte finale préconisée par Marx pour supprimer les aliénations réelles que le ‘savoir absolu’ de Hegel n’avait nullement détruites. Au contraire, la reconnaissance qui a lieu grâce au travail de l’enfantement, unit non seulement deux êtres divers, mais elle en fait éclore un troisième qui, égal et lié à chacun des deux, est le témoin de l’unité ontologique et indissoluble du double rapport d el’homme à l’homme et de l’homme à la nature. Aussi l’amour, avoir lieu et être-là de cette reconnaissance, est-il le lien de leur trinité. Et l’apparition de ce troisième terme ouvre devant les deux autres la possibilité et la promesse, non seulement d’un accroissement illimité du nombre de ceux qui participent à cette unité, mais aussi d’un progrès sans fin de leur liberté. Ainsi, la reconnaissance d’amour s’avère accomplissement des fins que se donnent, san pouvoir les atteindre, les dialectiques hégélienne et marxiste.

« D’où il suit que la dialectique Homme-Femme est la forme même en laquelle peut apparaître l’unité des oppositions dont la dialectique Maître-Esclave explique l’origine. Présupposant l’unité – comme le dit Marx – du double rapport de l’homme à l’homme et de l’homme à la nature, elle est condition de possibilité de toute scission entre ces termes ; et, par son développement, elle est en même temps condition d’actualité de leur réconciliation, puisqu’elle révèle cette même unité, une fois devenue médiatisée, libre et vraiment humaine, bref spirituelle. Aussi, toujours présente à chacun des termes dissociés, tels que maître et esclave, elle agit en eux, sans même qu’ils l’aperçoivent, pour diriger leur lutte vers sa solution. […]

« Si telle est l’importance et la valeur de la dialectique Homme-Femme, comment s’étonner que les conceptions du monde qui l’ignorent et se bornent à utiliser la seule dialectique du Maître et de l’Esclave, ne puissent expliquer la genèse de la réalité humaine, et ne réussissent, en voulant la diriger, qu’à exacerber les divisions de notre monde ? Prendre au contraire cette dialectique jusqu’ici méconnue comme principe d’une explication de ces divisions, et guide de l’action qui cherche à les surmonter, ne serait-ce pas le moyen de comprendre plus profondément la réalité humaine, de réconcilier les vérités du Communisme et du Nazisme, et d’orienter les hommes vers une réelle unité [22] ? ».

En ce sens, « la dialectique Homme-Femme [est d’]une importance égale et même supérieure à celle de la dialectique Maître-Esclave [23] » : cette affirmation audacieuse de Fessard qui s’estime ici fidèle à l’esprit (non à la lettre, bien entendu) de Hegel me semble très juste.

6’) Réinterprétation de cette dialectique

D’abord, clairement, elle ne vaut que pour décrire une situation sinon de péché du moins d’anarchie, blessée. En effet, l’être humain est désunifié, sa sensibilité conspire contre sa volonté. Plus encore, il semble d’abord mû par son égoïsme, son désir de vaincre ou de séduire, et non par la communion. Enfin, ce n’est que peu à peu que la relation s’humanise, conduit à son terme pacifiée qui n’est pas que le don de la vie mais l’unité dans le don, c’est-à-dire la communion.

Si telle est la perspective, on peut comprendre que la relation soit dialectique : elle ne l’est pas par essence, mais du fait de notre condition existentielle après la chute.

De plus, ne peut-on dire que le mouvement est plus encore à trois temps qu’à deux : fiançailles, relation conjugale, relation parentale. L’homme et la femme semblent passer par les trois états de la relation amoureuse : fiancés, époux, parents.

De ce fait, cette représentation me semble féconde et universalisable. D’abord, elle permet de désidéaliser la relation homme-femme : ne rêvons pas d’une relation de prime abord complètement pacifiée, sans polémos, dénuée de toute tentation de séduction, de désir de victoire. La violence (l’accaparement, la domination) est souvent cachée, mais toujours présente.

Ensuite, elle permet d’élaborer un discernement, de donner des critères, notamment : à quel moment de la relation nous situons-nous ?

Fessard a de même raison d’insister sur l’importance essentielle de la confiance : la relation se noue véritablement lorsqu’est née une véritable confiance, lorsqu’assez de signes ont été fournis de part et d’autre.

7’) Généralisation

Fessard le souligne lui-même, ce qui vient d’être dit de la relation amoureuse vaut de toute relation interpersonnelle, qu’elle soit individuelle ou collective, par exemple dans un commerce, un contrat : le point commun étant l’égalité des partenaires au point de départ et l’accord mutuel, c’est-à-dire l’« unification des volontés humaines » au terme. Plus encore, la relation homme-femme est comme le type parfait, « l’exemplaire accompli », le paradigme. En effet, pour Fessard, l’homme est puissance d’initiative et la femme puissance d’accueil ; or, en toute construction d’une unité, il y a échange d’une promesse d’un don réciproque où l’un donne et l’autre reçoit et vice versa. D’ailleurs, nul besoin que ce soit la femme qui incarne l’accueil et l’homme l’initiative, car « au plus intime de chaque être humain se retrouve la division du masculin et du féminin, leur lutte amoureuse et leur unité [24] ».

D’ailleurs, l’homme s’engage dans la vie sociale d’abord car elle est pour lui l’occasion d’exprimer son désir de relation au sens le plus sexué du terme : il a besoin d’exercer son initiative (voilà pour le pôle viril) et son accueil (voilà pour le pôle féminin).

Enfin, il est aisé de généraliser ces deux moments : nulle unification des volontés qui ne commence par une lutte, ne se continue pas en communion et ne s’achève pas en fécondité, un travail d’enfantement. Cela vaut d’un acte économique, juridique, d’une collaboration, de n’importe quelle relation quotidienne, geste ou dialogue, si fugitive soit-elle.

Par conséquent, si cette dialectique seule surmonte les divisions insurmontables des relations interpersonnelles, il faudra aussi faire appel à elle pour dépasser les oppositions sociales, par exemple celle du politique et de l’économique au plan national et international. En un mot : l’économique gère les relations homme-nature et le politique le relations homme-homme. Or, les premières relations correspondent plus au pôle féminin et les secondes aux pôle masculin.

8’) Pourquoi son ignorance ?

On peut se demander : pourquoi Hegel n’a-t-il pas aperçu la dialectique homme-femme et ne lui a-t-il pas donné la place qui lui convenait ? Pour Hegel, au fond, seul l’esclave progresse. On le sait, chez le jeune Hegel, c’est l’amour qui occupe la place première ; l’amour sera remplacé, chez le Hegel de la maturité, par le concept (Begriff). En effet, explique Kojève, « la dialectique de l’amour ne rendait pas compte du phénomène de l’histoire » ; de plus, l’amour est « sans raison », donc absolutise l’être aimé et non l’action, à ce qu’il est et non à ce qu’il fait [25]

Bernard Bourgeois explique autrement la mutation. En tout cas, comme le dit Fessard, « Hegel a demandé à la seule raison, plutôt qu’à une raison vivifiée par l’amour, de ‘comprendre l’histoire’ ». Or, cette « orientation nouvelle » a altéré gravement sa compréhension de l’histoire universelle et personnelle de l’homme [26].

Or, la raison ultime de cet abandon de la dialectique amoureuse est le rationalisme de l’époque libérale en général, de Hegel en particulier : il lui a fait abandonné le primat de la foi, pour le désir de maîtriser le réel par sa raison. A quoi Fessard ajoute son protestantisme qui, joint au rationalisme, le pousse à « prétendre s’approprier à la vérité du Christianisme [27] ».

Il n’est donc pas étonnant que se soient levées plusieurs réactions : celle de Marx ; celle de Kierkegaard et celle de Nietzsche contre le rationalisme libéral. Mais nul d’entre eux n’ont réussi à fixer la place de la dialectique homme-femme. Au fond, l’enjeu est la relation exacte de la raison et de l’amour.

C’est la dialectique homme-femme que Fessard découvrit en dernier. Elle n’est pas encore présente dans son premier ouvrage, Pax nostra.

9’) Évaluation critique

On pourra s’interroger sur le caractère thérapeutique de cette relation homme-femme à l’égard de la relation maître-esclave : en effet, ces deux relations sont blessées. Or, à moins que l’on applique le principe homéopathique, le mal ne guérit pas le mal.

Fessard n’est-il pas un peu trop optimiste ? A-t-il pesé tout le poids de violence, de sado-masochisme présente dans la relation sexuelle ? A-t-il mesuré combien la relation est d’abord d’utilisation et progressivement s’adresse à un sujet aimé pour lui-même et non plus à un objet aimé pour soi.

c) La dialectique Païen-Juif

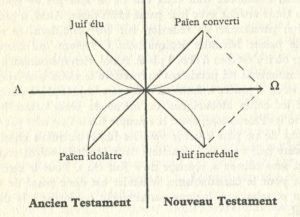

C’est dans PN que, pour la première fois, Fessard élabore cette dialectique. C’est aussi là qu’il propose le seul schéma synthétique, récapitulatif de cette relation dialectique.

1’) La dialectique du Païen et du Juif avant le Christ

Le Juif, peuple élu, est habité par une tension paradoxale extrême entre le particulier (de la race et de l’élection) et l’universel (du message et du salut annoncé). « D’un côté, l’individu y est subordonné à la destinée de la race à un point extrême, parce que celle-ci est élue de Dieu. De l’autre, ce peuple, en vertu même de cette élection, prétend à une domination universelle, ce qui le fait détester de tous les autres. Nationalisme et prosélytisme, deux traits spécifiques du juif, qui, au premier siècle, s’opposent violemment ». (PN, p. 40) Le Christ en mourra.

En regard, que représente le Païen ? Celui qui idolâtre, c’est-à-dire qui infinitise le fini, qui absolutise le relatif. Habité par la convoitise, il divinise le créé qui en est l’objet.

2’) La dialectique du Païen et du Juif après le Christ

La venue du Christ, de prime abord, acutise le conflit, approfondit le paradoxe. Mais il le fait en l’intériorisant, en installant la tension dans le cœur de l’homme (qui en est la source) : il montre le Juif et le Païen présent en chacun de nos cœurs. L’ennemi, le mur d’inimité, de haine (Ep 2,12-17) d’où naît la guerre n’est pas extérieur, en quelque peuple ou personne à diaboliser. Et il montre que cet ennemi par lequel le Juif exclut l’autre à cause de son péché d’égoïsme : « Le mur de séparation […], c’est mon égoïsme propre ». En effet, cet égoïsme est à la source tant du prosélytisme que du racisme : « tantôt il veut, au nom de sa convoitise, imposer à tous les autres ses particularités individuelles, et tantôt, après avoir compris le rôle de la Loi […], il me fait volontiers croire que mon seul est au milieu d’étrangers à la promesse, et que la Loi, toute loi, et faite pour me protéger et me séparer d’eux ». (PN, p. 43)

Mais le Christ ne se contente pas de révéler (au sens photographique du terme) le mal et sa racine. Il apporte le remède. Mieux, il en est le remède. En effet, selon le mot de Paul, n’est-il pas « Notre Paix, Pax nostra » , « elui qui des deux peuples n’en a fait qu’un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine » (Ep 2,14) ? La parole paulinienne, à la lumière de l’analyse fessardienne, prend soudain une importance et une signification inattendues.

Et, selon le processus dialectique qui unifie les termes extrêmes en un troisième, cette unité Juif-Païen s’opère en un troisième terme, original : le Chrétien. Et cela vaut d’abord de l’individu : si le Christ est notre Paix, donc ma Paix, à sa suite, « à son exemple, d’abord au dedans de moi, fondre les deux, le juif et le païen, en un seul homme nouveau, puis, au dehors, réconcilier avec Dieu le moi et les autres, pour que nous ne formions tous qu’un seul corps ». La lecture laisse transparaître les expressions de saint Paul en Ep 2,12-17.

La distinction est donc double. La première est celle du Juif et du Païen. Mais cette distinction se redouble selon l’accueil du salut en : païen idolâtre ou converti et juif incrédule et juif élu. Enfin cette distinction n’est bien entendu pas juxtaposée mais dialectiquement, donc librement et historiquement articulée. C’est ce que Fessard expose en un dense texte : « Valable pour l’histoire universelle, la dialectique paulinienne projette les plus vives lumières sur la nature humaine et le rôle du Christ rédempteur. En effet, l’inimitié des deux peuples révèle la vérité de la nature humaine, toujours divisée entre le besoin d’incarner l’absolu dans le sensible – besoin qui fait le païen idolâtre – et l’exigence, essentielle à la raison, de transcender tout donné – exigence qui fait le juif incrédule et rejeté. Du même coup, apparaît la vérité de la médiation qui, à chaque instant, peut s’insérer au sein de cette division radicale pour la guérir : elle commence par neutraliser le désir de la chair en donnant au désir de l’esprit la préférence – d’où naît le juif élu – mais se poursuit en offrant aux sens égarés le Dieu incarné comme objet de la véritable adoration – qui engendre le païen converti – et enfin s’achève grâce au mouvement même du Christ mort et ressuscité, qui réconcilie la chair et l’esprit, mais exalte aussi à l’infini leurs désir pour mieux les combler l’un par l’autre dans leur unité retrouvée avec Dieu ». (AH I, 107)

3’) Fondement anthropologique

Précisons d’abord que les termes juif et païen n’expriment pas d’abord des entités historiques, mais des catégories : « par ces mots judaïsme, paganisme, christianisme, nous ne désignons que des essences historiques, des natures qui tendent à se réaliser, mais ne le sont jamais ni en aucun individu ni même, dans la multiplicité des individus qui y participent, en aucun moment de l’histoire ». (PN, p. 223)

Or, ces catégories sont anthropologiques car elles se fondent sur des données présentes en tout homme, précisément, dans sa condition pécheresse : le Païen est au Juif ce que la convoitise est à l’orgueil ou à l’égoïsme. D’ailleurs, ces deux vices sont les deux concupiscences centrales (1 Jn 2,16). Voilà pourquoi Fessard peut affirmer qu’il y a un Juif et un Païen en tout homme, c’est parce qu’il exprime chacun une des faces de notre humanité pécheresse : « En moi s’opposent toujours un païen qu’anime la convoitise et un juif qui se retranche derrière une loi, confiant en sa justice ». (PN, p. 42-43) Et ailleurs : « Si rationaliste qu’il soit, le juif actuel n’efface de sa personnalité ni le paganisme primitif, ni l’élection postérieure. Et le païen d’aujourd’hui, si converti, si chrétien qu’on le suppose, n’anéantit pas davantage en soi la tendance antérieure à l’idolâtrie, ni l’inclination nouvelle au rationalisme. C’est pourquoi, lorsque nous considérons les personnes, nous les voyons, en fait, qu’il s’agisse de païens ou de juifs, se ranger ou simplement pencher soit du côté des nationalismes, soit du côté de l’internationalisme ». (PN, p. 223) Toute personne et donc traverssée par la tentation et son corollaire négatif, le rejet, d’une des attitudes dégagées, le judaïsme et le paganisme (cf. PN, p. 284).

Dès lors, le chrétien réalise l’unité médiatrice, conservant la vérité partielle de chaque position et l’assumant en une unité plus haute. « Et cette antinomie a toujours le même sens : permettre au chrétien de naître, fondant en lui-même les deux en un seul ». (PN, p. 43)

4’) Application au plan pratique

« Les catégories du Juif et du Païen » ont pour finalité d’aider « le théologien à adopter pour chaque problème la solution la meilleur, celle dont les termes feront mieux ressortir le mystérieux accord, au sein de la Nature et de l’Histoire, de la Toute-Puissance du Créateur et de l’Amour miséricordieux du Rédempteur, en éliminant plus radicalement les tentations de l’idolâtrie et les objections de l’incrédulité. Son choix, comme l’Election des Exercices, devra être fait uniquement en fonction de la fin de l’histoire et en vue de concourir au salut de la totalité des Païens et des Juifs ». (AH, I, p. 287) Précisément, le théologien « apercevra que la diversité des solutions objectives entre lesquelles il balance l’incline à prendre intérieurement une attitude analogue à celle du Païen idolâtre ou du Juif incrédule, plutôt qu’à celle du Juif fidèle à son élection ou du Païen converti ». Autrement dit, « l’homologie entre cette dialectique et les Règles ignatiennes de discernement font de cette dialectique un moyen de diagnostiquer l’influence du bon et du mauvais esprit dans un ». (AH, I, p. 286)

5’) Application au plan politique

Cette dialectique s’applique enfin au plan national. D’un côté, l’essence du paganisme s’identifie aux dieux nationaux, à l’égoïsme sacré des nations : il prend forme dans l’impérialisme sous toutes ses formes, les nationalismes, le colonialisme et, au pire, dans l’esclavagisme et le nazisme. Ici, l’égoïsme individuel se dilate aux dimensions de l’égoïsme de tout le peuple. « N’est-ce pas l’expérience humaine la plus universelle ? Spontanément, avant de reconnaître pour des les autres moi que nous, nous voulons leur imposer de gré ou de force la même langue, ou du moins, la même règle de droit, les mêmes formes d’art, les mêmes rites et croyances religieuses. Ils ne peuvent, ou refusent. […] Ce seront désormais pour nous des , des ou des ! » Au fond, peu importe leur apparence humaine, car ce sont « des esclaves ». (PN, p. 197-198) Remarques tristement d’actualité.

Or, cette conception païenne et idolâtre de la cité et de la nation « a été ruinée par le Christianisme qui révéla pleinement aux hommes l’unité naturelle de l’humanité ». (PN, p. 198)

Face aux nationalismes exacerbés, se lève le désir de l’unité de l’Humanité grâce à l’internationalisme.

Or, cette fraternité universelle serait le fruit du seul effort de l’homme. Mais le Christianisme a révélé à l’homme le poids de son péché et de ses impuissances. Donc, cette fraternité, loin de « servir le bien supérieur de l’Humanité », « les passions des hommes ou des peuples, se serviraient de l’internationalisme pour leurs satisfactions égoïstes ». (PN, p. 221) Nous retrouverons ce texte plus bas. Là encore, ce serait l’égoïsme de l’homme qui triompherait.

Là encore, cette opposition entre le nationalisme et l’internationalisme, fruit du rationalisme athée, est autant d’actualité aujourd’hui qu’en 1935, lorsque Fessard écrivit ces lignes : d’un côté, nous voyons monter le désir d’un ordre mondial qui serait régi par l’économie capitaliste et l’informatique ; de l’autre, montent ces « monstres froids » que sont les nationalismes.

Inversement, ces courts rassemblements internationaux, au-delà de toute distinction nationale, que sont par exemple les Jeux Olympiques, le Mondial (du football), etc. montrent bien chez l’homme l’aspiration à une fraternité universelle.

Comme le dit Fessard : « Dans l’Ancien Testament, le Juif élu s’oppose au Païen idolâtre, mais, une fois le Christ venu et méconnu par son peuple, le Païen converti, enté sur Israël, est substitué au Juif rejeté et devenu incrédule. La contrariété de ces deux déterminations en lesquelles se partage l’humanité entière, est donc toujours relative à la totalité de l’histoire qu’elle centre autour du Verbe incarné, unité du temps et de l’éternité, et leur mouvement dialectique produit la synthèse qui réconcilie, à travers leur opposition surmontée, aussi bien les hommes avec Dieu que les hommes entre eux.

« Mais cette division quadripartite et ce mouvement synthétique ne correspondent pas seulement à l’universalité de l’histoire telle que saint Paul l’a comprise. Ils définissent également la structure et le processus de tout acte libre, tels que les Exercices d’Ignace l’ont (les ont ?) analysés. Avant le choix où nous devons nous identifier dans l’Instant à Celui qui unit l’Eternel et le temps, la liberté apparaît divisée entre une nature en laquelle elle est tentée de s’isoler et de se diviniser, et un appel au dépassement d’elle-même par la soumission à la Liberté divine. Ainsi nous découvrons-nous à la fois inclinés vers le paganisme et son idolâtrie, et attirés vers le haut par l’élection qui définit le Juif. Après le choix, au contraire, la liberté voit sa nature transfigurée grâce au renoncement radical qui l’empêche de s’enorgueillir de la prédilection dont elle était l’objet. Aussi, ne peut-elle demeurer dans la conversion de son paganisme sans mourir toujours davantage à l’incrédulité et au pharisaïsme qui subsistent en elle. Pour s’accomplir dans la vérité, chacun de mes choix doit donc allier la bonne volonté qui vaut au Païen d’être converti, à la fidélité qui mérite au Juif de demeurer élu, en me refusant à l’idolâtrie du premier et au pharisaïsme mensonger qui fait du second un incrédule ». (AH, I, p. 46)

Ainsi s’éclaire le scandale qu’une nation dite chrétienne ait pu enfanter ce monstre qu’est le nazisme ; loin d’être une disqualification du christianisme, ce fait constitue un défi pour l’Eglise du Christ et l’invitation à vivre de la réconciliation intérieure de ses tendances païenne et juive, de la conversion de son égoïsme et de son orgueil.

Voilà aussi pourquoi l’Etat d’Israël soit habité autant par des nationalistes exacerbés que par des Juifs internationalistes anti-nationalistes.

Autre actualisation opérée par Michel Sales : le Sécularisme est « le phénomène qui devient presque la marque la plus frappante du monde contemporain ». En effet, le sécularisme – qu’il faut distinguer de la légitime sécularisation – est « une conception du monde selon laquelle ce dernier s’explique par lui-même sans qu’il soit besoin de recourir à Dieu ; Dieu devenu ainsi superflu et encombrant » que l’homme finit par « renier » [28]. Or, dit Michel Sales, la personne qui renie Dieu « tend à s’identifier aujourd’hui au Juif rejeté irréligieux de la dialectique » (MS, p. 61) et ajoutons au païen d’avant le Christ : « Chrétien de nom, dans le mesure où je manque d’effective fidélité au Christ, consentant trop souvent au rationalisme économique et sacrifiant même plus ou moins consciemment à l’idéal du progrès indéfini et de l’unité de l’humanité sans le Christ, je dois me considérer, non seulement comme païen d’avant le Christ mais comme juif rejeté » d’après le Christ (PN, p. 241).

6’) Application à la question de la place des Juifs dans le mystère du salut

« Supposez au contraire que l’inimitié du païen et du juif prenne fin avant le terme de l’histoire, que reste-t-il de tout cet enchaînement de vérités, aussi précieuses pour éclairer notre devenir individuel que celui de l’humanité ? Ou bien il faut renoncer à trouver entre l’un et l’autre quelque correspondance que ce soit. Et que devient en ce cas la révélation du , où Paul prétendait découvrir aux chrétiens et la gloire du ? Ou bien il faut avouer que la division radicale du perd tout son sens, puisqu’elle subsiste même après que les deux peuples se sont fondus en un. Et pourquoi le chrétien ne s’imaginerait-il pas dès maintenant être devenu , ou du moins pouvoir se maintenir tel, sans le secours du Christ, puisque cette plénitude des juifs et des païens doit elle-même avoir lieu sans attendre son second avènement ?

« Assurément, un théologien peut bien situer la conversion des juifs dans le devenir, sans cesser pour autant de croire à la nécessaire médiation du Christ ! Mais quel cas fait-il alors de cette rigoureuse liaison des concepts qui seule peut lui donner l’intelligence de sa foi ? Comme si nous ne savions pas, par la seule expérience, que les divisions du ne peuvent être définitivement surmontées tant que nous vivons ! A fortiori, celui qui aperçoit dans les rapports du juif et du païen l’image même, projetée dans l’histoire, du devenir-chrétien où s’engendre l’, désespérera-t-il d’atteindre la plénitude de ce devenir-chrétien, son être-chrétien véritable, avant la fin… Mais alors, de quel droit penser qu’il en puisse être autrement pour l’humanité entière dans l’histoire universelle ?

« Abandonner l’opinion traditionnelle sur le retour d’Israël, c’est donc, sans s’en apercevoir, nier la vraie valeur de l’opposition païen-juif, renoncer à sa valeur spéculative qui nous révèle le mystère même d’un univers appelé à devenir chrétien et explique les moyens par lesquels s’accomplit cette destinée. Car, au lieu de penser la liaison conceptuelle qui rend intelligible ce devenir, c’est se représenter un être-chrétien de l’humanité constitué par la plénitude des juifs et des gentils, mais cependant où il y aurait encore une place pour des non-chrétiens et quelque raison de leur incrédulité. Une seule chose peut expliquer que des thomistes en soient venus à ce point : ils ont oublié que l’on ne peut être chrétien comme on est français ou anglais, blond ou brun, intelligent ou borné ; en d’autres termes, que l’être-chrétien ne doit jamais être conçu sur le mode d’une réalité naturelle. Pour la raison bien simple que la genèse de cet être est essentiellement surnaturelle. C’est ce que Kierkegaard voulait faire entendre lorsqu’il disait : on n’est jamais – au sens plein du mot – chrétien, mais on a toujours à le devenir.

« Quel paradoxe, dira-t-on, que d’invoquer Kierkegaard pour défendre contre des thomistes la valeur d’une théologie ! Mais précisément, un tel paradoxe est doublement justifié : d’abord parce que la vérité de l’existentialisme kierkegaardien fait saillir la fausseté de la représentation qui les de païen et de juif ; et d’autre part parce qu’il n’est pas nécessaire d’admettre les erreurs de cet existentialisme pour se refuser à ce relativisme. Il suffit en effet de remarquer, comme nous venons de le faire, que païen et juif sont très exactement des , ou des , dont la valeur, loin d’être relative à une époque ou à une partie de l’humanité, transcende le temps. Et, pour découvrir l’extraordinaire profondeur de l’analyse paulinienne, il suffit, par un mouvement inverse de celui qui révéla à Paul la portée ontologique de ces catégories, de retrouver dans sa dialectique l’image même du plus simple acte de foi. Il apparaît alors que la dialectique selon l’avant et l’après, de ces catégories historiques, révèle précisément la genèse de l’être-chrétien, ou de la vie surnaturelle en nous comme dans le monde ». (AH, I, p. 107-108)

7’) Conclusion

Gaston Fessard n’a donné qu’une seule représentation de la dialectique du Juif et du Païen, dans AH II, p. 54-55 :

Voici comment Fessard commente : « Les deux demi-cercles, tangents au point central qui représente le Verbe incarné ou le hic et nunc, ont pour but de rappeler que le devenir-chrétien ne réunit pas moins Juif élu et Païen incrédule qu’il ne les sépare du Païen idolâtre uni de son côté au Juif incrédule. De même, les traits en pointillé qui unissent Juif incrédule et Païen converti au point (oméga) représentant la fin des temps, peuvent aider à se souvenir que la lumière qui vient de cette parousie ne promet la réunion finale des deux totalités des Païens et des Juifs qu’à travers la séparation radicale figurée par les deux demi-cercles tangents au point central ». (AH II, p. 54-55)

Michel Sales propose d’actualiser cette figure, d’en montrer la pertinence dans l’actualité historique, en y introduisant la double mention explicite du chrétien (croyant en Christ) médiateur et de son opposé qu’est l’incroyant en Christ dont la figure actuelle est le sécularisme rationaliste.

d) Conclusion

Il serait trop court de distinguer les dialectiques en naturelles (les deux premières) et surnaturelles (pour la seule troisième). En effet, la grâce pénètre la nature et la sanctifie, l’assume. De fait, le surnaturel chrétien se rend présent à tous les hommes au travers de toutes les catégories anthropologiques. Fessard souligne donc fortement que le Christianisme « correspond mieux que toute autre religion » au modèle des dialectiques. « En effet, il suppose en principe qu’entre Dieu et l’Humanité existe une relation de ou amoureuse du type Homme-Femme ; puis, comme cette relation par la faute de la liberté humaine qui s’est voulue , a pris l’aspet d’une structure de ou du type Maître-Esclave, où l’Humanité est condamnée à l’enfantement dans la douleur et au travail servile pour entretenir une vie destinée finalement à la mort, il représente la Rédemption comme le fruit de l’Incarnation du Fils qui, par obéissance au Père, s’anéantit en condition d’esclave soumis jusqu’à la mort de la croix, si bien que par son sacrifice, est restaurée pour chaque croyant dans l’Eglise la relation fondamentale d’amour avec Dieu, en attendant qu’elle le soit pour l’Humanité entière à la fin des temps [29] ».

3) Application au mystère de la société

a) Genèse des catégories familiales

Genèse de la paternité

Genèse de la fraternité

b) Genèse des catégories nationales

– Rôle de la dialectique païen-juif

C’est cette dialectique paulinienne propose des critères de discernement non seulement individuels et subjectifs mais sociaux et objectifs. Ils permettent de reconnaître les germes de totalitarisme présents dans une idéologie. Pour lui, cette dialectique est toujours utile « pour résoudre bien des questions plus difficiles que le discernement du fascisme et du Nazisme ». (AH, I, p. 38) Cela vaut par exemple pour les phénomènes totalitaristes liés à l’Islam.

« Si, comme nous l’avons dit, nulle unification des volontés humaines collectives ou individuelles ne se produit sans être précédée d’une lutte amoureuse, il n’en est pas davantage qui ne s’achève par un travail d’enfantement. En effet, quel qu’en soit l’objet ou l’occasion, l’accord ou l’entente réalisée par un commerce, un contrat ou une alliance, se traduisent aussitôt par une qui vise à produire, à mettre au jour une œuvre où l’unité des partenaires. En l’œuvre qui est le fruit de cette collaboration, et dans la mesure même où elle est telle, ceux-ci se reconnaissent unis par un lien qui de près ou de loin se réfère à l’amour. Qu’elle prenne la forme d’un simple acte économique, ou d’une institution juridique, ou d’un politique, elle se détable de ceux qui ont collaboré pour l’engendrer, vit de sa vie propre dans le monde humain, tout comme l’enfant, et devient pour ses le nœud où ils communient dans une même connaissance et jouissance, quelle que puisse être par ailleurs l’opposition de leurs intérêts. Qu’il en soit de même pour les rapports quotidiens les plus fugitifs, gestes ou dialogues, dans la mesure même où ils sont les épisodes d’innombrables luttes amoureuses entre les être, c’est trop clair. La vie sociale ne serait pas possible pour l’homme, surtout elle ne pourrait jamais présenter l’attrait qu’elle a pour lui, si, à chaque instant, il n’y apercevait l’occasion d’«exercer son initiative virile, de féconder sa puissance féminine d’acueil et ne goûtait ce fruit savoureux de ces rapports intimes que la coexistence multiplie à plaisir. Bien plus, si la vie sociale où l’être humain se découvre tour à tour homme et femme, lui est siprécieuse, n’est-ce pas qu’elle lui dévoile le fond même de son propre être comme une où, dans l’intimité la plus cachée de la conscience, lui-même s’engendre, se conçoit, se porte comme en une longue gestation et s’enfante enfin sous la forme d’une parole qui est une œuvre, d’un verbe qui est acte et manifeste à tous sa puissance et safécondité. Et ce fils de son esprit, une fois proféré dans le monde, qu’en attend-il ? Sinon qu’il devienne le principe d’une universelle reconnaissance d’amour, où lui-même se retrouvera en tous comme tous en lui, dans une parfaite unité…

« Dès qu’on a compris que la dialectique de l’Homme et de la Femme est aussi primitive et essentielle que la dialectique du Maître et de l’Esclave, on s’aperçoit aussi que la genèse concrète de l’humanité ne se réalise pas sans que se produise entre ces deux dialectiques inversées une continuelle interférence ou contamination des deux mouvements qui leur sont propres. Celle-ci a lieu en effet toutes les fois que les catégories de maître et d’homme, de femme et d’esclave se trouvent réunies dans les mêmes individualités…

« A ce plan supérieur, celui du Peuple et de la Cité, les dialectiques Maître-Esclave et Homme-Femme mènent à nouveau leur jeu, dissociant et unifiant tout à tour les divers aspects du social. Notons seulement quelques traits parmi une infinité d’autres. La catégorie de maître réapparaît dans l’Etat et fonde son pouvoir de contrainte absolue. Mais la paternité ne cesse point d’agir pour transformer ce pouvoir d’oppression en pouvoir public. Ne voyons-nous pas aujourd’hui encore le chef d’un des plus vastes empires, recevoir le titre de ? De plus, la fraternité impose à l’Etat, comme norme du droit qu’il promulgue, la reconnaissance égale et réciproque dont elle est le type, et en outre elle fournit au peuple la forme de l’idéal qu’il doit poursuivre. C’est pourquoi nous retrouvons cette catégorie inscrite en tête de nos modernes Constitutions. Enfin, réplique de la maternité originelle, la Mère-patrie, en devenant peu à peu Nation, joue pour le peuple le même rôle que la femme au sein de la communauté familiale. Tantôt elle se voit réduite à l’esclavage par le Prince, le Roi ou le Chef qui se fait plus maître que père. Tantôt au cours d’une lutte amoureuse, elle s’efforce de se donner le maître et le chef de son choix, de son élection. Union toujours instable sans doute. Mais précisément les , aristocratiques ou populaires, s’efforcent de régulariser ces changements fatals et d’en éliminer la brutalité révolutionnaire, indroduisant le dialogue parlementaire qui doit faire prédominer l’assaut decourtoisie… A travers ces conflits, le peuple devient Nation, et celle-ci désormais fait prendre conscience à ses membres de cette unité entre eux et avec la nature que la patrie avait d’abord réalisée sans qu’ils l’aperçoivent clairement ; et, poursuivant le rôle de la mère entre le père et les frères de la communauté originelle, elle remplis la même fonction médiatrice entre politique et économique, devenus Etat et Société.

« Mais cette unité du politique et de l’économique au sein de la Nation n’est encore qu’une unité particulière. Il y a plusieurs nations et le politique et l’économique, relations de soi universelles, apparaissent alors comme deux voies opposées par lesquelles chaque nation se tend vers l’unité de l’humanité. Opposition qui va permettre, sur le plan international, une distinction nouvelle et extrême des deux dialectiques fondamentales. Entre les Etats qui commandent aux diverses nations se joue une dialectique du type Maître-Esclave, les guerres se terminant toujours par la reconnaissance qui la caractérise. D’autre part, à l’intérieur de chaque nation, entre l’Etat particulier et la société civile, se joue une dialectique du type Homme-Femme ». (AH, I, p. 171-172)

c) Genèse des catégories internationales

« Dans une humanité qui tend à s’unir aux dimensions de la terre et entreprend d’explorer d’autres planètes, le fait est que les idéologies les plus révolutionnaires ne réussissent pas à se donner un idéal plus large et plus élevé que la fraternité », donc, malgré leur sécularisation poussée, à se détacher de « ses origines familiales [30] ».

Pascal Ide

[1] D I, p. 17.

[2] PN, p. 38-39.

[3] Le Figaro, 29 novembre 1966.

[4] Critique, n° 3-4, août-septembre 1946, p. 308-312.

[5] Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, trad. Jean Hyppolite, 1, p. 152.

[6] Hegel, Encyclopédie (1827), § 355, trad. Bourgeois, tome 3, p. 125.

[7] Selon la remarque profonde de Gaston Fessard, MS, p. 164.

[8] Encyclopédie (1827), § 434, p. 231-232.

[9] Claude Bruaire, La dialectique, p. 114.

[10] L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943, p. 325s.

[11] Gaston Fessard en parle à plusieurs endroits. L’exposé le plus complet est peut-être celui qui se trouve dans Le mystère de la société. Recherches sur le sens de l’histoire, texte établi par Michel Sales, avec la collaboration de Txomin Castillo, Bruxelles, Culture et Vérité, 1997, chap. III « La dialectique de l’Homme et de la Femme », p. 203-220 qui se prolonge dans le long chapitre IV « L’interférence de la dialectique du Maître et de l’Esclave et de la dialectique de l’Homme et de la Femme, au niveau de la famille », p. 221-318. Un autre développement conséquent se trouve dans De l’actualité historique. I. A la recherche d’une méthode. II. Progressisme chrétien et apostolat ouvrier, coll. « Recherches de philosophie » n° 5-6, Paris, DDB, 1960, p. 121-209.

[12] Le mystère de la société, p. 203.

[13] Je ne parle pas du texte tiré du Manifeste du parti communiste.

[14] De l’actualité historique, I, p. 84-85.

[15] Le mystère de la société, p. 207.

[16] Claude Bruaire, La dialectique, coll. « Que sais-je ? » n° 2363, Paris, p.u.f., 1985, p. 113.

[17] Le mystère de la société, p. 208.

[18] Ibid., p. 208.

[19] Ibid.

[20] Ibid., p. 210.

[21] Ibid., p. 214.

[22] De l’actualité historique, I, p. 168-170.

[23] Le mystère de la société, p. 215.

[24] Ibid., p. 209.

[25] Alexandre Kojève, « Hegel, Marx et le christianisme », in Critique, octobre-novembre 1946, p. 349-351. Cité par Fessard, Le mystère de la société, p. 216.

[26] Le mystère de la société, p. 216-217.

[27] Ibid., p. 218.

[28] Paul VI, Encyclique Evangelii nuntiandi, 8 décembre 1975, n° 55.

[29] Chrétiens marxistes et Théologie de la libération. Itinéraire du P. J. Girardi, Paris, Lethielleux et Bruxelles, Culture et vérité, 1978, p. 307-308.

[30] Chrétiens marxistes et Théologie de la libération, p. 305.