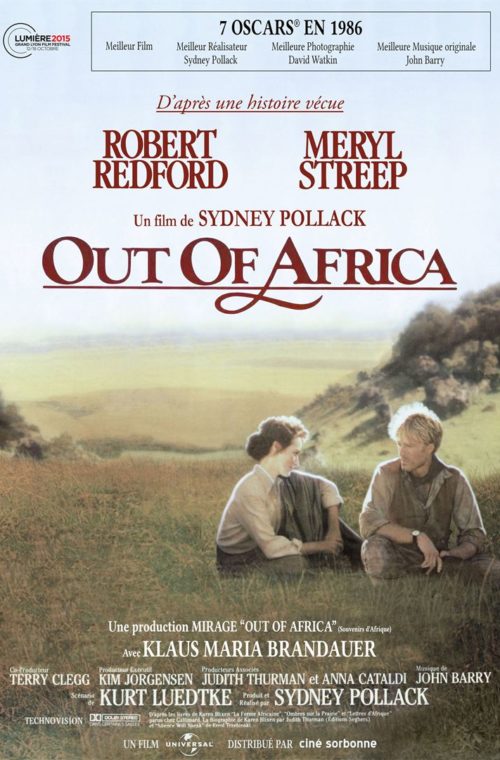

Out of Africa, film d’amour américain de Sidney Pollack, inspiré de l’histoire vraie de Karen Blixen (1986).

Thèmes

Amour, homme-femme, rencontre.

Out of Africa (Souvenirs d’Afrique) est avant tout un splendide film d’amour et d’amour romantique, salué par pas moins de sept Oscars. C’est aussi l’histoire de deux conceptions antagonistes de l’amour : incompatibles, sont-elles pour autant équivalentes ? La puissance unitive de l’affection ne peut-elle surmonter tous les obstacles ?

Un film d’amour

Un film d’amour célèbre la rencontre et la communion de l’homme et de la femme, ici Karen et Denys. Trois scènes le disent admirablement.

a) La mémoire du don

Dans la scène initiale, Karen, maintenant âgée et revenue dans son Danemark natal, fait mémoire des deux plus beaux cadeaux que Denys lui ait octroyés. Le premier, inaugural – « Il inaugura notre amitié par un cadeau » – est le stylo que lui offrit Denys après la soirée où elle l’enchanta par ses contes et le second, sommital, est le baptême de l’air – « Plus tard, il m’en offrit un autre, un incroyable cadeau. Un aperçu du monde à travers l’œil de Dieu ». Or, ces dons sont en étroite connexion avec la vocation de Karen, écrivain.

Cela est clair pour le stylo qui est l’instrument avec lequel Karen écrit dans la première scène : elle a donné un autre cadeau très précieux de Denys, la boussole ; en revanche, elle a toujours gardé le stylo. L’échange entre Karen et Denys après leur première soirée le confirme : « En Afrique, on paye les conteurs ». Mais Karen refuse le beau stylo doré qu’elle qualifie elle-même de « ravissant » : « Mes histoires sont gratuites (free) et vos présents bien trop chers ». Ce refus suscite une réponse encore plus admirable que le don, la prophétie de sa vocation future : « Un jour mettez-les par écrit ».

Mais cela est aussi vrai du vol en avion. En effet, l’aveu initial ajoute : « Oui, je vois, c’est bien le chemin (the way) par lequel ceci fut conçu ». Or, proches, plus encore similaires sont création artistique et création divine : la voix de Karen parle tandis que la caméra nous montre la silhouette de Denys face à un lever de soleil dans la brousse kenyane ? De plus, l’Afrique, berceau du monde, est aussi l’inspiratrice, la matrice de ses ouvrages, ouvrages dont parle la phrase suivante. Traitant des personnages qu’elle a inventés, elle affirme n’avoir jamais écrit sur Finch Hatton car il était moins clair, moins simple. Elle ajoute cette phrase mystérieuse : « Lui, il m’attendait, là-bas ».

Ainsi, cette première scène – qui dit tout – montre en Karen une femme qui, non seulement aime immensément et intensément un homme, mais reçoit de lui sa fécondité : n’ayant pas eu d’enfants, elle conçut des ouvrages qui lui valurent le prix Nobel.

b) La réalisation du don

Ce que le spectateur entend et pressent, il le vivra plus tard, lors de la scène du baptême de l’air. Cette scène fut justement célébrée pour ses paysages et la musique de John Barry qui, loin de l’accompagner, participe à la création. Mais, plus important encore est ce qui se déroule dans le cœur de Karen et qu’exprime son visage. En fait, trois physionomies vont se succéder. D’abord, la peur lorsqu’elle apprend que Denys ne sait piloter que depuis la veille ! La crainte laisse vite place à la jubilation face aux paysages fascinants qu’ils survolent. Karen ne sait plus où donner du regard pour admirer ici le serpent étincelant d’un fleuve, là les chutes monumentales dans l’immense caldeira, plus loin, la tache pastel continue d’un lac qui, à l’approche de l’avion, vire de couleur et s’émiette en une multitude innombrable de points qui s’avèrent être autant de flamands roses. Enfin, surtout, après avoir frôlé la terre, le biplan s’est élevé haut, toujours plus haut, au-dessus des nuages ; et la joie de Karen encore accrue, s’est métamorphosée dans « la joie plus que pleine [1] » qu’on appelle parfois félicité : désormais, elle ne tourne plus la tête à droite ou à gauche, son bonheur n’est pas plus bas, mais tout près. Tendant la main vers Denys, elle passe du paysage au visage, du don au donateur. À l’image de son cœur qui déborde de reconnaissance, elle ne peut retenir et contenir en elle les larmes qui inondent son visage. En ce moment unique, fusionnent son triple amour pour l’Afrique, pour Denys et, selon son propre aveu, pour Dieu. Ou, plutôt, car ces moments de joie sont aussi toujours des moments de paix et d’unité, elle reçoit, par la médiation de l’homme de sa vie, le continent africain et leur source divine. En tendant la main à Denys dont tout le bonheur est, à cet instant, de le procurer à Karen, Karen fait plus que lui exprimer sa gratitude ; elle scelle une communion qui est au-delà des mots, du temps et de l’espace. C’est ce que confirme et scelle la scène suivante.

c) L’expression du don (mutuel)

Juste après cet épisode qui restera pour Karen non seulement un souvenir inoubliable mais le plus beau cadeau que lui fit Denys, les deux amants se retrouvent ensemble, allongés dans le lit conjugal, lui au-dessus d’elle. « Ne bouge pas (Don’t move), dit-il. – Je veux bouger, résiste Karen ». Denys réitère sa demande, silencieusement, dans un intense regard d’amour. Alors Karen, comblée, lâche prise. Comment mieux dire non pas la domination masculine, mais la très douce protection – qui est la forme de l’amour exercée par un homme ayant pleinement intégré sa polarité anima, féminine ? Comment mieux révéler non pas la soumission féminine, mais l’abandon entre les bras d’un homme – qui est la forme de l’amour vécue par une femme pleinement réconcilié avec sa polarité animus, masculine [2] ? Comment, enfin, mieux exprimer, avec délicatesse et pudeur, la communion d’amour véritable entre l’homme et la femme révélée autant qu’effectuée par l’intimité des corps ?

Conclusion

Intentionnellement, le parallélisme antinomique proposé par le deuxième paragraphe sur l’amour romantique est demeuré inachevé. Nous n’avons rien dit du quatrième point, la relation à la mort, constitutif de la conception romantique de l’amour. La mort y apparaît comme la seule manière d’immortaliser l’amour porté à son acmé : comment Rose de Witt, l’héroïne du Titanic de James Cameron (1997), n’idéaliserait-elle pas son amour pour Jack qui n’a duré que quatre jours et a donc ignoré tout nuage ? Mais comment cette passion aurait-elle pu continuer à doubler la mise à chaque instant s’il avait duré ce que durent les couples ? Toujours dans la perspective romantique, la mort présente un sens encore plus typique : dans la vallée de larmes où nous sommes exilés, tout amour humain déçoit, toute communion d’âme consommée physiquement leurre et déçoit nos attentes.

Mais, renversant une dernière fois le schéma romantique, le décès de l’amant présente ici un autre sens, le seul véritablement positif : il va permettre à Karen Blixen d’accomplir sa vocation d’écrivain. Et ce faisant, elle réalise le vœu de celui qui fut l’amour de sa vie.

Pascal Ide

Out of Africa (Souvenirs d’Afrique) est avant tout un splendide film d’amour et d’amour romantique, salué par pas moins de sept Oscars. C’est aussi l’histoire de deux conceptions antagonistes de l’amour : incompatibles, sont-elles pour autant équivalentes ? La puissance unitive de l’affection ne peut-elle surmonter tous les obstacles ?

1) Un film d’amour

Un film d’amour célèbre la rencontre et la communion de l’homme et de la femme, ici Karen et Denys. Trois scènes le disent admirablement.

a) La mémoire du don

Dans la scène initiale, Karen, maintenant âgée et revenue dans son Danemark natal, fait mémoire des deux plus beaux cadeaux que Denys lui ait octroyés. Le premier, inaugural – « Il inaugura notre amitié par un cadeau » – est le stylo que lui offrit Denys après la soirée où elle l’enchanta par ses contes et le second, sommital, est le baptême de l’air – « Plus tard, il m’en offrit un autre, un incroyable cadeau. Un aperçu du monde à travers l’œil de Dieu ». Or, ces dons sont en étroite connexion avec la vocation de Karen, écrivain.

Cela est clair pour le stylo qui est l’instrument avec lequel Karen écrit dans la première scène : elle a donné un autre cadeau très précieux de Denys, la boussole ; en revanche, elle a toujours gardé le stylo. L’échange entre Karen et Denys après leur première soirée le confirme : « En Afrique, on paye les conteurs ». Mais Karen refuse le beau stylo doré qu’elle qualifie elle-même de « ravissant » : « Mes histoires sont gratuites (free) et vos présents bien trop chers ». Ce refus suscite une réponse encore plus admirable que le don, la prophétie de sa vocation future : « Un jour mettez-les par écrit ».

Mais cela est aussi vrai du vol en avion. En effet, l’aveu initial ajoute : « Oui, je vois, c’est bien le chemin (the way) par lequel ceci fut conçu ». Or, proches, plus encore similaires sont création artistique et création divine : la voix de Karen parle tandis que la caméra nous montre la silhouette de Denys face à un lever de soleil dans la brousse kenyane ? De plus, l’Afrique, berceau du monde, est aussi l’inspiratrice, la matrice de ses ouvrages, ouvrages dont parle la phrase suivante. Traitant des personnages qu’elle a inventés, elle affirme n’avoir jamais écrit sur Finch Hatton car il était moins clair, moins simple. Elle ajoute cette phrase mystérieuse : « Lui, il m’attendait, là-bas ».

Ainsi, cette première scène – qui dit tout – montre en Karen une femme qui, non seulement aime immensément et intensément un homme, mais reçoit de lui sa fécondité : n’ayant pas eu d’enfants, elle conçut des ouvrages qui lui valurent le prix Nobel.

b) La réalisation du don

Ce que le spectateur entend et pressent, il le vivra plus tard, lors de la scène du baptême de l’air. Cette scène fut justement célébrée pour ses paysages et la musique de John Barry qui, loin de l’accompagner, participe à la création. Mais, plus important encore est ce qui se déroule dans le cœur de Karen et qu’exprime son visage. En fait, trois physionomies vont se succéder. D’abord, la peur lorsqu’elle apprend que Denys ne sait piloter que depuis la veille ! La crainte laisse vite place à la jubilation face aux paysages fascinants qu’ils survolent. Karen ne sait plus où donner du regard pour admirer ici le serpent étincelant d’un fleuve, là les chutes monumentales dans l’immense caldeira, plus loin, la tache pastel continue d’un lac qui, à l’approche de l’avion, vire de couleur et s’émiette en une multitude innombrable de points qui s’avèrent être autant de flamands roses. Enfin, surtout, après avoir frôlé la terre, le biplan s’est élevé haut, toujours plus haut, au-dessus des nuages ; et la joie de Karen encore accrue, s’est métamorphosée dans « la joie plus que pleine [1] » qu’on appelle parfois félicité : désormais, elle ne tourne plus la tête à droite ou à gauche, son bonheur n’est pas plus bas, mais tout près. Tendant la main vers Denys, elle passe du paysage au visage, du don au donateur. À l’image de son cœur qui déborde de reconnaissance, elle ne peut retenir et contenir en elle les larmes qui inondent son visage. En ce moment unique, fusionnent son triple amour pour l’Afrique, pour Denys et, selon son propre aveu, pour Dieu. Ou, plutôt, car ces moments de joie sont aussi toujours des moments de paix et d’unité, elle reçoit, par la médiation de l’homme de sa vie, le continent africain et leur source divine. En tendant la main à Denys dont tout le bonheur est, à cet instant, de le procurer à Karen, Karen fait plus que lui exprimer sa gratitude ; elle scelle une communion qui est au-delà des mots, du temps et de l’espace. C’est ce que confirme et scelle la scène suivante.

c) L’expression du don (mutuel)

Juste après cet épisode qui restera pour Karen non seulement un souvenir inoubliable mais le plus beau cadeau que lui fit Denys, les deux amants se retrouvent ensemble, allongés dans le lit conjugal, lui au-dessus d’elle. « Ne bouge pas (Don’t move), dit-il. – Je veux bouger, résiste Karen ». Denys réitère sa demande, silencieusement, dans un intense regard d’amour. Alors Karen, comblée, lâche prise. Comment mieux dire non pas la domination masculine, mais la très douce protection – qui est la forme de l’amour exercée par un homme ayant pleinement intégré sa polarité anima, féminine ? Comment mieux révéler non pas la soumission féminine, mais l’abandon entre les bras d’un homme – qui est la forme de l’amour vécue par une femme pleinement réconcilié avec sa polarité animus, masculine [2] ? Comment, enfin, mieux exprimer, avec délicatesse et pudeur, la communion d’amour véritable entre l’homme et la femme révélée autant qu’effectuée par l’intimité des corps ?

2) Un film d’amour romantique

a) Oui…

Film d’amour, Out of Africa est aussi un film romantique, et de la plus belle eau. En voici quatre signes parmi beaucoup : 1. L’amour romantique se déroule hors cadre institutionnel, c’est-à-dire hors mariage (« Aucune importance pour vous que je puisse être la femme d’un autre ? – Non. Ce qui compte pour moi, c’est la qualité de ce que vous tentez »). 2. Il pousse l’affectivité sensible (mais aussi spirituelle) à son paroxysme se dope de la proximité de la violence : le même terme « passion » ne dit-il pas autant l’amour que la souffrance ? 3. L’amour romantique est passionnel, exclusif : étant tout l’un pour l’autre, le monde peut s’écrouler autour de Karen et Denys. 4. Enfin, il s’achève toujours par la mort d’un des deux amants.

Développons seulement le second point [3]. Ce fut l’astuce d’Erich Segal, dans son best seller vendu à vingt millions d’exemplaires, que d’avoir commencé sa Love Story au passé, faisant ainsi comprendre que l’héroïne devait disparaître : rien ne dramatise plus l’amour que la mort de l’amant [4]. Cette loi se vérifie à l’échelle du film puisque, si Karen rencontre Denys sur le territoire africain avant même de voir Bror et si, incontestablement, ils se plaisent, tout de suite se dresse entre eux l’obstacle, apparemment infranchissable du mariage de Karen avec le baron Bror. Comment, dans la société convenue, voire puritaine anglo-américaine, transgresser un tel interdit ? Mais cette loi trouve aussi à s’appliquer dans le détail. Ainsi, lors du safari dans le Mabasa, si Karen ne se donne pas à Denys dès le premier soir, est-ce par simple retenue ? Peut-être. Mais Karen sait bien qu’en consentant à partir à deux, elle rend inévitable le dénouement désiré autant que craint ; elle sait aussi qu’en acceptant que Finch Hatton lui lave les cheveux, elle autorise un geste chargé d’une discrète mais intense signification érotique. Il y a donc plus. On observera que les amants ne le deviennent qu’après l’impressionnante scène des lions dérangés en plein festin. La passion de l’animal réveille, chez l’homme, l’animalité de la passion. Mais, plus encore, le corps à corps érotique est, avec le corps à corps combatif, le seul moment où toute distance physique s’abolit. Une nouvelle fois, il est caractéristique de l’amour romantique que l’éros soit comme valorisé par le tanathos, entendu au sens symbolique ou réel. L’irascible dope le concupiscible.

b) … mais

Pour autant, sur chacun de ces points, Sidney Pollack se fait un malin plaisir de transgresser le cadre classique et de tromper nos attentes. Pour notre plus grand plaisir. Reprenons trois des quatre signes énoncés au début de ce paragraphe.

- L’amour romantique, disait-on, est hors mariage. Or, celui-ci est rendu possible par la demande de divorce qu’introduit Bror lui-même. Plus encore, Karen le désire. Et si Denys le refuse, sa proposition finale d’accompagner Karen et son aveu lui aussi final de la perte de sa chère indépendance laissent présumer qu’il n’est plus si étranger à l’idée d’un lien conjugal. 2. L’amour romantique, disait-on, cousine avec la violence. Or, si Karen et Denys sont en désaccord, ils ne se disputent pas. 3. L’amour romantique, disait-on, est exclusif. Or, l’affection qui unit Karen et Denys, loin d’être seulement passionnée, sensible, s’emmembre de raison. La jeune femme se dévoue pour les Kikuyus, Denys multiplie les safaris. Il est même si peu fusionnel qu’il invite à poser une question et celle-ci va désormais retenir toute notre attention : malgré leur amour incendiaire, les deux amants ne se rejoignent pas, parce qu’ils nourrissent deux conceptions différentes voire incompatibles de l’amour. Pour faire court, celui de Karen cherche toujours plus l’intimité, celui de Denys garde toujours la distance.

L’un des deux aurait-il raison contre l’autre ? Qui ne s’est surpris à prendre parti, au nom de son propre sexe, de ses affinités de caractère ou d’histoire ? Ou bien faut-il renvoyer dos à dos les plaideurs et déclarer, une fois pour toutes, après Sartre et tant d’autres, que l’amour est une illusion qui cherche à réconcilier l’irréconciliable, à faire communiquer deux libertés par définition incommunicables ? À moins qu’une logique plus haute ne s’ébauche et ouvre vers une réconciliation.

3) La logique de l’amour selon Denys

Il vaut la peine de s’attarder sur les figures riches et complexes des deux héros principaux. Sans prétendre à l’exhaustivité, il est possible de définir le comportement de Denys à partir de trois traits qui, tous, sont autant des richesses que des faiblesses.

a) Une personnalité indépendante

Le trait le plus patent de Denys – ce qui ne veut pas dire le plus profond – est sa forte indépendance. L’aventurier ne conçoit l’amour que sans attache. Certes, institutionnelle, mais aussi morale.

Denys se refuse à tout engagement. Indépendant, il chérit sa solitude : lorsque Denys affirme : « C’est très bien de prendre des risques, quand on est seul à en payer le coût », son ami Berkeley souligne : « C’est une de tes formules » (ou : « une remarque digne de toi »). Nomade, il craint au plus haut point la sédentarité. Lorsque Karen lui propose de créer sa ferme, comme Berkeley, Denys répond par la négative la plus claire : il ne reste jamais plus d’un ou deux jours dans un même lieu. Il ne s’attache pas plus aux mêmes personnes qu’à une même terre. La loi de sa vie affective est celle de la fidélité successive. La profession qu’il a choisie est à l’image de sa personnalité : le safari lui permet de rencontrer sans se lier. Denys est tellement sensible à cette autarcie que, lorsque Karen, se trompant de quelques heures, se nomme « baronne Blixen », il la corrige et lui rappelle qu’elle est encore « mademoiselle » ; d’autant que le « pas encore » est, pour l’homme de l’instant dont on parlera plus bas, un « pas du tout ». Si importantes soient les rencontres fondatrices, lire dans cette phrase le début d’un sentiment amoureux ne serait pas congruent avec le caractère de Denys.

De prime abord seulement négatif, ce trait de personnalité constitue une richesse qu’il ne faudrait pas négliger. L’indépendance témoigne d’abord d’une véritable autonomie. Denys s’est construit une vie qui résiste aux vicissitudes de l’histoire ou plutôt qui s’y adapte.

Elle conduit ensuite Denys à respecter infiniment l’indépendance d’autrui. Lorsque Cole veut convaincre Karen de ne pas traverser une dangereuse région habitée par les Masai pour rejoindre son mari, au Lac Natron, il échoue et s’adresse alors à Denys : « Parlez-lui ». Contre toute attente, celui-ci refuse. Cole insiste, inquiet : Karen pourrait être blessée, voire mourir. Denys réplique : « Je pense qu’elle doit s’y attendre ». Ce respect ne cache-t-il pas une superbe indifférence ? En effet, lorsqu’il croisera Karen, quelque temps plus tard, il ne cachera pas son étonnement : il pensait donc que la jeune femme, qui s’était déjà égarée, n’avait pas survécu à l’épreuve. On comprend donc rétrospectivement que la confiance dans l’autre, et non l’indifférence, avait dicté sa réponse.

Enfin, autonome, Denys promeut cette autonomie. Dans l’épisode qui vient d’être décrit, non seulement Denys ne cherche pas à dissuader Karen qu’il sent décidée, mais il lui donne sa boussole, y associant le mode d’emploi : « Direction Sud Sud Est, pendant trois jours ». Peut-être est-ce la raison pour laquelle Karen a si longtemps gardé cette boussole. On retrouve le même respect infini de l’autonomie d’autrui dans la scène où la baronne Blixen s’agenouille devant le gouverneur en faveur des Kikuyus. S’opposant à ce que des hommes l’obligent à se relever, Denys dit au gouverneur : « Monsieur, laissez-la s’exprimer ». Là réside sans doute la raison pour laquelle l’attention de Karen s’est progressivement tournée de Cole vers Denys. Au premier abord, celui-ci était trop jaloux de son indépendance pour susciter l’intérêt de la jeune baronne. Mais la parole de Denys l’engendrant à sa vocation (« Un jour mettez-les par écrit ».) prouvait une attention à l’autre si délicate qu’elle ne pouvait pas ne pas en être remuée dans ses entrailles les plus profondes.

b) Une personnalité jouisseuse

Il demeure que l’indépendance de Finch Hatton est démesurée. Or, tout désir farouche d’autonomie est un symptôme. Précisément, il est ici la conséquence d’une vie toute consacrée à maximiser la jouissance : en effet, si Denys ne veut pas s’attacher, c’est qu’il ne veut pas souffrir d’avoir à se détacher. Ce croqueur de vie est toujours à la recherche de ce qui pourra le distraire, lui faire plaisir. Pour lui, le bien utile se confond avec le seul bien agréable : « Regardez, dit-il à Karen à propos du gramophone sur lequel il écoute du Mozart, ils ont enfin fabriqué une machine utile ». Voilà pourquoi, ainsi que le commente Karen, « il emportait même le gramophone en safari, avec trois fusils et Mozart ». C’est ainsi qu’il a comme un instinct pour repérer dans la réalité ce qui pourra l’enchanter. Cela est vrai des choses. Voyant un avion pour la première fois, Denys lâche : « Voler doit être épatant ». Karen ne s’y trompe pas qui le regarde en souriant : cette phrase résume tellement bien l’homme qu’elle aime. Cela est encore plus vrai des personnes. Lors de sa première visite chez la baronne Blixen, avec Berkeley, il demande à son hôtesse si elle sait chanter ou narrer des histoires : « Je n’ai pas ma pareille pour en raconter. – Je m’en doutais », répond-il, aux anges. La possibilité devient proposition au terme du dîner : « Maintenant, il me faut une histoire ». La phrase de Denys, sous sa forme impérative, dit l’impatience du désir. Plus encore, l’histoire que raconte Karen n’est en rien préméditée : « Quand je raconte une histoire à mes nièces danoises, je leur demande toujours de me donner la première phrase. – Au hasard ? – Absolument au hasard ». Or, on va le dire, le plaisir se nourrit avant tout de nouveauté. Enfin, l’histoire appartient au monde de l’imaginaire ; or, on le dira aussi, l’hédoniste abhorre et fuit la triste quotidienneté du réel.

Le désir de Denys correspond en creux au don (« mes histoires sont gratuites ») que lui adresse Karen et, on le sait, l’amour naît de la complicité ; un charme ineffable surgit d’une communion inattendue. Et tout, dans cette scène merveilleusement filmée, dit cette harmonie : le doux souris de la conteuse auquel répond celui des deux auditeurs totalement saisis par l’histoire ; la lumière de la bougie que relaie le feu de cheminée ; la splendeur de Karen qui embellit le visage de Denys, subjugué ; enfin, l’applaudissement, chaleureux autant qu’ému. Et cette symphonie, portée par la médiation de la parole plus que par celle du regard, emprunte à la douceur de l’amour sans la violence du désir ; elle a aussi la saveur inouïe des commencements gorgés de promesse dont on voudrait qu’ils soient sans fin.

C’est aussi à cause de ce tempérament jouisseur que Denys préfère parfois les livres ou les animaux à ses semblables. Quant aux livres, c’est ce dont témoigne l’histoire que Berkeley Cole conte à Karen lors de leur première rencontre. Quant aux animaux, Denys dit d’eux qu’ils l’attirent car « ils ne font jamais rien sans enthousiasme. Pour eux, tout est toujours pour la première fois. Il n’y a que l’homme qui se lasse ». Croquant la vie, on ne saurait nier qu’il croque les femmes, lorsqu’on en voit une à son bras.

Hédoniste, Denys fuit donc tout déplaisir. C’est pour cela qu’il n’assistera pas à l’enterrement de son ami Berkeley et qu’il « l’accompagne », comme dit Karen avec bienveillance, loin de la foule pleureuse, en pleine savane. Certes, Denys ne nie pas l’existence des désenchantements ; du moins, les espace-t-il : « Auriez-vous quelques déboires ?, lui demande Karen lors de leur première rencontre. – De temps à autre ». Or, la première cause de mécontentement est la routine. « Vous avez la bougeotte », lui dit un moment Karen. Voilà pourquoi il ne supporte pas la peineuse répétition et préfère la jubilation de l’apprentissage instantané : « Quand avez-vous appris à piloter ? – Hier ! » Voilà aussi pourquoi, racontant une histoire, il saute des strophes, car il « supprime les parties ennuyeuses ». Voilà encore pourquoi son existence est marquée par le changement permanent, voire par ce fouillis qui caractérise sa chambre (Karen la voit par hasard et non sans une certaine attirance lors de sa rencontre avec Berkeley). Le plaisir demande la nouveauté. Il se nourrit aussi d’originalité. D’où cette réflexion de Denys : « Dans toute la littérature, il n’y a pas un seul poème qui célèbre le pied ».

Là encore, il serait gravement unilatéral de ne juger que négativement ce trait du tempérament de Denys. À la fin, Karen fera mémoire de ce qu’elle a découvert et vécu de bon grâce à l’inventivité permanente de Denys : « Quand tout va mal […], je pense à mon baptême de l’air à vos côtés et tout cela était bon ».

Mais, comme Freud l’a montré, une vie fondée sur le principe de plaisir évacue le principe de réalité. De fait, Denys fuit le réel ou plutôt le réel déplaisant, c’est-à-dire les soucis. « Ces jours où Denys était à la maison, on ne parlait en rien des affaires quotidiennes », celles de Karen (ses factures, les soucis des fournisseurs), les siennes et même de son pressentiment de ce qui allait arriver à l’Afrique ; en un mot, il offusquait tout ce qui était ennuyeux. « On ne parlait de rien d’étriqué et de concret (small and real). On vivait détachés et au large du réel ». Voilà pourquoi Denys préfère les histoires à l’histoire. Voilà aussi pourquoi il constitue un public d’élection pour la narratrice. Comment celle-ci ne serait-elle pas flattée, plus, touchée, d’un auditeur aussi attentif ? Voilà enfin pourquoi Denys avait pressenti chez Karen une âme de conteuse (« Je n’ai pas ma pareille pour en raconter [des histoires]. – Je m’en doutais ».) : le semblable attire le semblable.

Au-delà du réel, Denys occulte le manque, l’autre et la mort. Il se joue de ce manque qu’est la maladie : « Je n’attrape jamais rien », dit-il à propos de la syphilis que Karen a contractée à cause des incartades répétées de son mari probablement avec des filles de joie. Lorsque Karen interroge : « Quand vous partez, ce n’est pas toujours pour un safari ? C’est souvent pour prendre du champ ? », elle ne recevra aucune réponse à sa si lucide question : en écartant la demande, Denys écarte la demandeuse. Enfin, pendant le safari, la baronne questionne l’aventurier : « Pensez-vous beaucoup à la mort ? – Je pense à la vieillesse. C’est comme un vieux schnock péremptoire et bougon » ; en transformant la mort en un personnage au total sympathique, cette pirouette l’annule et la congédie.

c) Une personnalité « instantanée »

Denys vit l’instant présent.

Il ne parle jamais de son passé, de ses racines. Alors que nous apprenons que, lors de son séjour thérapeutique au Danemark, Karen retrouve sa mère avec qui elle semble entretenir une relation privilégiée, qu’elle est orpheline de père depuis l’âge de dix ans, nous ne savons rien des parents de Denys. Alors que le film commence dans la Scandinavie natale de Karen, que certaines réflexions nous apprennent la difficulté d’être danoise mariée à un suédois, le film ne nous montre Denys qu’en chasseur d’ivoire, depuis toujours déjà dans l’action.

Sans attache, Denys se refuse aussi à un avenir. « Je ne suis pas homme à vouloir toujours savoir où je vais », dit-il en faisant symboliquement don de sa boussole à Karen. Certes, il n’est pas sans projet. Mais ceux-ci ne sont jamais ni trop lointains, ni trop déterminés. Karen exprime cette manière de vivre le temps dans une belle image spatiale : « Peut-être savait-il [Denys] que la terre est ronde afin que nous ne puissions pas voir trop loin notre route ».

En un mot, Denys habite de manière privilégiée et presque exclusive une seule des trois dimensions du temps : le présent. Voilà pourquoi, nous le notions, lorsque Karen lui révèle : « Je suis la baronne Blixen », il lui répond : « Pas encore ! » Voilà pourquoi il est si sensible au fait que la région qu’il visite en safari avec Karen va s’effacer : « Sous peu, elle aura disparu ». Voilà enfin pourquoi Denys l’imprévisible ne dit pas quand il reviendra et retourne à l’improviste, abandonnant celle qu’il aime à ce qui constitue pour lui la plus grande des jouissances et pour elle, la plus profonde des souffrances : l’incertitude.

Comme toujours, tronquer le temps de deux dimensions en vue de conjurer l’incontrôlable, sous un autre angle, présente une valeur très positive. C’est parce que Denys vit intensément chaque moment de l’existence qu’il boit les contes de Karen, à l’imagination aussi inépuisable que Shéhérazade, avec avidité, à longs traits, sans se lasser, du début jusqu’à la fin (« Denys aimait à entendre une histoire bien menée »). C’est aussi pour cela qu’il peut faire des cadeaux à tout bout de champ mais jamais à Noël.

Cet attachement au présent est une école de dépouillement : Denys est peu attaché à ses propres objets, il se contente de peu. Karen n’en prendra conscience qu’à la fin, lorsqu’elle préparera ses biens : « Je commençais à vivre sans mes affaires ».

d) L’ombre de Denys

En tout lieu, Denys est accompagné par un homme à moitié Masai, Kanuthia (Job Seda). On s’étonne que notre aventurier accepte une telle compagnie. Plus encore, aliéné par cette présence continuelle, n’est-il pas, en retour, aliénant pour elle ? Comment un homme aussi épris de liberté éprouverait-il du mépris pour celle de l’autre – surtout d’un fier guerrier ?

Loin d’être hiérarchique, la relation de Denys et de Kanuthia n’est même pas de connivence ou de collaboration. Elle est presque contiguë : Denys ne se charge pas de lui trouver à manger ou à se loger ; ils ne se parlent presque pas. Du moins, n’est-il pas aliénant pour Kanuthia et contradictoire pour Denys de lui défendre ce qu’il prône comme suprême dignité, à savoir l’autonomie ? Mais, justement, Kanuthia n’est pas son boy. En bien des points, il ressemble à celui qu’il suit comme son ombre. Tel Denys, il ne conjugue sa vie qu’au présent : « On pense qu’on les apprivoise, explique Denys, lors du premier soir de leur safari dans le désert du Mara, mais il n’en est rien. Si on les met en prison, ils meurent. Car ils vivent dans le présent. Ils ne sentent pas le futur. Ils ne saisissent pas qu’ils seront libérés un jour. Ils se croient enfermés à vie. Alors ils meurent ». Comme Denys, les Masai sont des êtres indépendants : « Ce sont les seuls par ici qui n’ont que faire des Blancs. Et c’est ce qui les achèvera ». Dès lors, Karen ne limite pas Denys, mais l’imite ou plutôt lui ressemble.

4) La logique de l’amour selon Karen

La personnalité de Karen peut être approchée à partir de trois notes qui, elles aussi, présentent une double face, ensoleillée et ombrée.

a) Une personnalité entreprenante

Karen est une femme énergique. Quand elle veut passer sa colère contre le frère de Bror, elle l’imagine en faisan et l’abat en plein vol. Attaquée, elle a appris à se défendre. Lorsque Lord Delamere l’agresse : « Ah, le Danemark, ce minuscule pays à côté de l’Allemagne », elle répond du tac au tac : « Comme toujours, elle campera sur son quant à soi ». Loin de se rétracter, elle riposte. Loin d’être une femme dominée par son mari, elle n’hésite pas à souligner ses inconséquences, par exemple quant au changement de projet pour la ferme : « La prochaine fois que vous changerez d’avis, faites-le à vos propres dépens ».

Cette énergie n’est-elle que réactive ? En effet, à l’image de sa contrée d’origine qui, non contente d’être retranché dans le nord de l’Europe, est victime d’ostracisme au sein même de la Scandinavie, Karen n’ignore pas la souffrance, l’exclusion. Lors d’un des multiples départs de Denys, elle commentera : « Étrange départ. Il se glisse une pointe d’envie. Les hommes partent pour que soit testé leur courage. Mais nous, c’est notre patience que l’on teste, notre aptitude au manque, à endurer la solitude ». Cette notation, pleine de profondeur, exprime à la fois la différence générale de l’homme (dont la force se manifeste plus dans l’affrontement immédiat de l’obstacle) et de la femme (dont le courage prend la figure de la patience dans la longue durée), et une caractéristique propre à l’âme de Karen, la capacité à souffrir, en silence, le manque, la solitude.

C’est seulement au Kénya, au service d’un objectif, que cette énergie prendra sa pleine mesure et portera tout son fruit. Lorsqu’elle ira rejoindre le campement de Bror, afin de lui apporter des provisions, elle traversera un pays que même ses porteurs africains ignorent, affrontera mille dangers, allant jusqu’à chasser des lions armée seulement d’un fouet. Mais le pire lion est à venir : son époux, furieux qu’elle ait ainsi risqué sa vie, la remerciera d’un ironique : « Vous avez changé de coiffure ! »

Séparée de Bror, Karen ne lâchera pas ses objectifs. Elle demandera à travailler, avec et comme les autochtones, à la culture du café. La fécondité que la maladie lui a interdit de trouver dans la maternité (« Je n’aurai pas d’enfants »), elle la vit autrement, dans son travail et sa création artistique.

Cette personnalité battante dépense son énergie pour les autres, notamment les Kikuyus. Elle sait aussi la dépenser pour elle. Alors que le médecin lui donne une chance sur deux pour se sortir de la syphilis contractée à cause du comportement volage de son mari, elle décide de retourner au pays, renonçant à un continent qui lui est devenu très cher : « Je menais ma propre guerre contre un ennemi que je ne voyais pas ». Payant de son corps, Karen paye aussi avec son corps.

b) Une personnalité sauv(et)euse

Karen recherche activement le bien et le bien de l’autre. Une fois surmontés, lors de son arrivée à la ferme, sa peur et le sentiment d’un intense décalage entre son ancienne et sa nouvelle vies, la jeune danoise prendra vite le dessus.

Elle veut activement venir en aide à l’autre dont, avec une rare intuition, elle pressent les manques. D’abord, physiques : quand elle découvre la blessure à la jambe du jeune Kikuyu, elle l’incite vivement à se faire soigner. « Tu dois venir te faire soigner chez moi ». Ensuite, culturels : quand elle note l’analphabétisme de l’ethnie, elle propose de créer une école. Cette empathie lui permet de comprendre la logique des Kikuyus et de leur parler une langue qu’ils comprennent : en s’adressant à la jambe du jeune malade, elle évite de l’humilier. Enfin, éthiques : quand elle constate que la dignité personnelle des Kikuyus est menacée, elle défend leur droit de propriété jusqu’auprès du gouverneur : « Cette terre était la leur avant notre installation ».

Soucieuse du bien de l’autre, elle s’engage non seulement avec sa volonté, mais de tout son être. Cette compassion, loin d’être mépris ou condescendance, est participation empathique à la souffrance de ce peuple. Voilà pourquoi elle veut s’entendre dire son prénom par Farah (Malick Bowens), son majordome : « Tu es Karen, msabu », répond l’homme avec dignité. Joignant leurs deux langues, il témoigne de la rencontre de leurs deux cultures. Son attachement à l’Afrique en général et aux Kikuyus en particulier est autant effectif qu’affectif. Ainsi, au Danemark où elle traite sa syphilis, elle constate que son pays lui est devenu étranger et, en sens inverse, que le continent africain lui manque : « J’essayais de me rappeler les couleurs de l’Afrique ». Dès le début, avec quelle intensité dévorait-elle le Kénya qu’elle traversait en train : « J’avais une ferme en Afrique… »

Pourtant, Karen ne veut-elle pas sauver l’autre au point d’en être sauveteuse ? C’est ce que, lors de la fête du premier de l’an, Denys remarque avec une lucidité d’autant plus grande qu’elle puise à son expérience personnelle d’absolue respect de l’autonomie. La jeune femme nourrit un projet d’école. D’emblée, Denys se porte vers la difficulté majeure : « Je leur aurais demandé à eux d’abord ». Karen répond du tac au tac : « Avez-vous demandé à vous instruire quand vous étiez enfant ? En quoi nos histoires peuvent-elles leur faire du mal ? » Les deux logiques sont clairement campées : Denys prône le respect de la liberté avant le bien, même de la culture ; Karen défend le bien, même au prix, au moins transitoire, de la liberté de l’autre. La suite de la conversation ne fera que confirmer et renforcer l’opposition des deux logiques : « Ils ont leurs propres histoires et elles ne sont pas écrites, c’est tout. – Que gagnez-vous à les maintenir dans l’ignorance ? – Ils ne sont pas ignorants, mais je ne pense pas qu’on doive en faire des petits Anglais à tout prix ». Qui a raison ? Denys. En effet, l’instruction est un bien indéniable ; encore faut-il que l’ignorant le veuille ; le premier bien, originaire, est la liberté. Instruire l’autre contre son gré est plus pervers que l’ignorance dont on prétend le délivrer.

Si le bénéfice de ce souci de l’autre est trop patent pour qu’il vaille la peine de le souligner, en revanche, l’inconvénient, plus masqué mais tout aussi réel, est l’irrespectueuse intrusion du territoire d’autrui. À force de chercher le bien de l’autre, on finit par vouloir son bien, que l’autre le veuille ou non. Cette captation se traduit dans la manière de parler que souligne Denys avec humour : « mes Kikuyus », « mon cristal de Limoges », « ma ferme ». Ce n’est pas seulement la différence moi-autre que moi qui se trouve ainsi niée, mais, au nom du moi devenu mesure de toutes choses, la hiérarchie du matériel et du spirituel : l’énumération possessive des possessifs nivelle, de manière choquante, les personnes et les choses ; dans une optique utilitariste, tous les biens se trouvent réduits à des moyens. Lors de leur dernier échange, après l’incendie de la ferme, la baronne reconnaîtra : « Vous aviez raison : la ferme ne m’a jamais appartenu ».

Cette captation – comme, symétriquement, l’affranchissement de Denys – s’exprime et se maximise dans leur relation, ainsi qu’on le reverra.

c) Une personnalité créative

Lorsque Karen lui demande de l’épouser, Bror l’interpelle : « Ne seriez-vous pas trop romantique ? » Il avait pressenti la richesse de sensibilité de son épouse, mais pour s’en défendre. La créativité de Karen Blixen est attestée par sa production littéraire écrite et d’abord orale. Elle n’est pas devenue romancière par sublimation, par canalisation d’une maternité frustrée. Aut libri aut liberi (« Ou des livres, ou des enfants »), dit un proverbe latin. La blessure d’amour n’est pas féconde par elle-même (sinon, nous serions bienheureusement submergés de chefs d’œuvre, ce que l’expérience dément cruellement !), elle ne fait que révéler et doper une créativité déjà là.

Le revers de ce romantisme créateur est un certain aveuglement. Voilà pourquoi la baronne ne se rend pas compte au début qu’en voulant guérir un Kikuyu, elle risque de susciter un réflexe d’assistanat : « Les Kikuyus vont décider d’être malades ».

5) Deux logiques incompatibles

« Quand ils faisaient des cartes du monde, les Anciens disaient : passé ce point, il y a des dragons ». Passé l’enivrement de la passion, ou même coexistant avec lui, se pose la question de la convivialité de deux êtres si contrastés. Tous les heurts, tous les conflits entre les deux amants naissent de ces logiques que tout oppose. Denys s’oppose à Karen comme l’indépendant au dépendant, le nomade au sédentaire, l’homme de l’air (ne sait-il pas déjà tout sur les avions avant de les piloter) à la femme de la terre. Pour lui, l’amour est deux ; pour elle, l’amour est un. Or, l’arithmétique n’a pas encore réussi à identifier de base unifiant ces deux chiffres, ni la physique trouvé d’élément à la fois chtonien et ouranien ! De même leur amour n’est pas assez puissant pour surmonter ces divergences de fond.

L’opposition se cristallise sur la question de la liberté. Deux conversations encore plus douloureuses qu’orageuses résument ce conflit apparemment insurmontable :

a) Sous la plage, les pavés

Cette conversation se déroule, dans la solitude, le soir, sur une plage kényane où Denys a posé son avion. Après un bain idyllique, ce qui, auparavant, eût été le cadre propice à un échange amoureux passionné, sera celui d’un douloureux échange. Karen ne peut pas affronter directement le sujet de sa souffrance. Elle parle d’abord de la fidélité de Denys. Celui-ci lui répond : « Je serais avec vous si je voulais être avec quelqu’un ». Puis, elle aborde la question de la solitude, qui touche de plus près sa douleur : « Vous sentez-vous jamais seul ? – Cela m’arrive. – Vous ne vous demandez jamais si je me sens seule ? » Lui, vrai, presque candide : « Non, en effet ». L’indépendant compâtit peu ; plus encore, le jouisseur fuit autant la souffrance de l’autre qu’il évite la sienne. « Pensez-vous à moi de temps en temps ? – Souvent ». Karen vient d’esquisser un troisième pas en parlant indirectement de son besoin d’être aimée. Mais l’amour veut la présence. Aussi affirme-t-elle, mais derrière l’assertion pointe une demande, la quatrième : « Mais pas assez pour revenir. – Mais je reviens souvent ». On le notera : mû par la logique jouisseuse qui confisque la douleur de l’affrontement, Denys a systématiquement tenté d’éviter d’aborder le sujet du conflit, répondant avec le maximum de tact et de vérité, exprimant clairement son attachement et son amour.

Désormais, nous sommes au cœur du conflit. Denys sait qu’il ne peut plus fuir ce que pourtant il redoute par-dessus tout. Aussi est-ce lui-même qui va formuler la cinquième et dernière question : « Qu’est-ce qu’un mariage changerait ? » À la vérité de la question correspond la vérité sans fard de la réplique : « J’aurais enfin quelqu’un qui m’appartiendrait (I would have someone of my own) ». Karen ne peut prononcer de parole qui dise avec plus de vérité son désir ; Denys ne peut entendre de parole qui puisse susciter plus de crainte dans son cœur. Son corps, comme sa voix, le montrent : soudain, il se raidit. En un instant, ce lieu enchanteur se transforme en un terrain d’affrontement sans merci où chacun défend, avec une énergie désespérée, ses intérêts les plus chers. D’un côté, l’indépendant : « Je ne veux pas découvrir un jour que ma vie, ce n’est que la vie de l’autre. Je suis prêt à payer le prix pour cela : mourir seul, même ». De l’autre, la dépendante (amoureuse) : « Pas tout à fait, vous me demandez d’en payer le prix également ». Denys répond : « Non, je vous laisse le choix, mais vous n’êtes pas prête à m’accorder le même. Je ne vous aimerais pas plus en restant ». Certes, Denys aime et entend la demande d’amour de Karen, mais il mesure ces amours à la seule aune qui compte pour lui, celle de sa liberté chérie. Les lois de la symétrie requièrent une réponse. Paradoxalement, Karen se tait ou plutôt aborde un autre sujet, en parlant de l’eau à Mombasa. Mais ce silence vaut réponse : ce lâcher prise traduit la crainte de la perte de l’être aimé. Karen comprend qu’à trop exiger la présence de Denys, elle ne fera qu’accroître son absence.

Ainsi donc, les deux amants n’ont pas un seul moment déserté leur cohérence propre et tenté d’habiter celle de l’autre.

b) La guerre des boutons

Une autre scène, brève autant que fameuse, résume ce heurt des logiques propres de Denys et de Karen. Ils sont assis au coin du feu et, d’un ton parfaitement naturel, celle-ci demande : « Avez-vous des boutons ? » Denys prend soudain conscience que Karen recoud ses boutons : « Que faites-vous ? – Je recouds votre chemise. – Ne faites pas cela, réplique-t-il. Vous n’avez pas à le faire ».

Là encore, tout est dit : d’un côté, la sauveteuse qui, sans demander la permission, rédige déjà le premier chapitre de leur vie de couple ; de l’autre, l’aventurier dont le sang se coagule à la seule perspective qu’on change une seule virgule de la prose de sa vie. Karen empiète sur le territoire de la liberté de Denys ; Denys refuse de simplement entrouvrir la frontière. La suite de la conversation, pour significative qu’elle soit de l’affrontement irrémissible des deux logiques, présente déjà l’amorce d’une asymétrie. Aussi la commenterai-je plus bas.

c) Confirmation à rebours : la relation de Karen et Bror

Il est significatif de comparer, en contrepoint, la relation de Karen avec Bror. D’un côté, on peut difficilement imaginer relation plus blessante pour la jeune femme : blessante pour son besoin de sécurité (dès le lendemain de l’arrivée de Karen, sans même la prévenir, Bror quitte la maison pour plusieurs jours ; plus tard, il partira plus loin et plus longtemps ; pire, sans date de retour), pour son désir de constance (Bror change radicalement les plans prévus en transformant l’élevage en café), pour sa réputation (Bror est un coureur patenté) et jusque dans son corps (Bror lui transmet une maladie à la réputation honteuse). Vaniteux égoïste, Bror l’est dès l’origine, puisqu’il décide d’épouser Karen seulement pour sa richesse ; il continue lors de l’arrivée de Karen qui est aussi le jour de leur mariage : il ne l’accueille pas à la gare, dit ne pas avoir eu le temps de s’occuper de l’alliance, ne lui donne qu’une heure pour se préparer à la cérémonie, drague déjà ostensiblement Lady Vicky Grescham. La liste des forfaits dus à son outrecuidance est déjà longue. Cuistre, il le demeurera jusqu’au terme, puisqu’il n’hésite pas à venir quémander de l’argent à Karen et, une autre fois, solliciter le divorce pour épouser une femme riche.

D’un autre côté, pourtant, nous n’avons jamais vu Karen et Bror se disputer. L’explication de ce paradoxe ne réside-t-elle pas dans cet échange : « Comment faites-vous pour que nous restions bons amis ? – Nous l’étions dès le point de départ ». Autrement dit, leur relation était fondée sur l’amitié, par exclusion de la passion : philia et non éros. Or, toutes les exigences de Karen, toutes les indépendances de Denys viennent de ce que chacun désire et vit une relation passionnée.

Un échange dont j’ai rapporté la première partie résume l’opposition irréconciliable : « Je commençais à aimer vivre sans mes affaires, dit Karen. – Moi, répond Denys, je commençais à aimer vos affaires ». Comment sortir de cette contradiction sans détruire l’autre ou se détruire ? Face à une telle incompatibilité, lors d’un conflit, l’emporter contre l’autre ou donner raison à l’un, c’est perdre la relation : un vainqueur et un seul, c’est tôt ou tard deux vaincus.

6) Une asymétrie

L’analyse qui précède a donc renvoyé les deux amateurs (au beau sens étymologique du terme) à leur propre logique. Est-ce le dernier mot ? Osons maintenant une lectio difficilior (une interprétation plus difficile), autrement dit : prenons parti. En faveur de Karen.

En effet, j’ai trop symétrisé les deux relations, en renvoyant dos à dos les deux logiques. Or, elles ne sont pas équivalentes. Si Karen est plus aveuglée que Denys sur ce qu’est la liberté, Denys l’est plus que Karen sur la nature de l’amour ; or, la liberté est pour l’amour.

Je ne désire nullement exempter la jeune danoise de toute faiblesse. La guerre des boutons a clairement attesté combien elle peut dévorer l’autre ; on le reverra : chez Karen, communion cousine trop avec fusion. Elle-même reconnaît lors de sa dernière rencontre avec Denys combien elle a appris de sa manière de vivre l’instant présent : « Quand je suis à bout de résistance, je tiens un petit moment de plus, et je sais que je peux toujours durer ». Plus tard, elle reconnaîtra tout ce qu’elle doit à Denys en montrant la boussole : « Ceci m’est très cher. Elle m’a aidée à trouver mon chemin ».

a) La blessure partiellement inconsciente de Denys

Pour l’homme des safaris, tout lien est une aliénation sinon actuelle, du moins potentielle. Il ne peut concevoir une relation qui soit nutritive et féconde. De plus, on ne saurait nier une secrète insatisfaction de Denys. Certes, Karen est aussi frustrée. Du moins la cause de son manque est-elle clairement identifiée : l’absence de communion stable et durable avec l’homme qu’elle aime. En regard, si Denys avoue bien simplement ne pas être toujours comblé, il lui est bien plus difficile d’en désigner la cause. Reconnaître la véritable raison de son manque, ce serait déjà en guérir. En ce sens, Denys est moins lucide que Karen sur sa blessure. Son humanité s’en trouve aussi plus tronquée : il ignore combien l’homme est être de relation, donc d’attachement fidèle ; il ignore plus encore que le seul fruit durable réside dans le consentement au lien conjugal. L’amour n’est pas seulement un et deux ; il est aussi trois parce qu’il ouvre à la vie. Certes, Denys respecte infiniment Kanuthia ; mais il n’échange rien avec lui. Ils vivent côte à côte, dans un respect total, mais au degré zéro de la communication. Les parallèles ne convergent jamais.

Autrement plus belles et fécondes sont les relations nouées par Karen avec le peuple des Kikuyus. L’adieu avec le jeune homme qu’elle a guéri de sa plaie profonde à la jambe témoigne de cette interrelation sans possessivité : l’emmener avec elle eut été l’occasion de partir avec cette Afrique qu’elle a tant aimée ; pourtant, elle y renonce tant elle sait que, transplanté dans une culture aussi radicalement différente de la sienne, le jeune homme ne survivrait pas.

b) La logique ternaire de la relation

Pour mieux le comprendre, il est éclairant de faire appel à la dynamique de la relation à l’autre [5].

Toute relation humaine passe par trois – voire quatre – stades successifs : la dépendance ; la contre-dépendance ; l’indépendance ; l’interdépendance durable. Cette évolution vaut à l’échelle de la première moitié de la vie : l’enfance est l’âge de la dépendance, l’adolescence, de la contre-dépendance, la sortie de l’adolescence, de l’indépendance et l’adulte, de l’interdépendance. Elle vaut aussi pour la construction d’une relation, quelle qu’elle soit (amicale, mais aussi professionnelle, de voisinage, etc.) : après un moment d’idéalisation (nécessaire et en tout cas bénéfique), vient la déception, voire le conflit ouvert, puis la juste distance et enfin le temps d’un être-ensemble qui ne nie pas l’être-soi.

Incontestablement, Denys a accédé à l’autonomie, ainsi qu’on l’a montré en détail. De même, Karen présente une véritable liberté : elle a su s’arracher à sa nation d’origine, épouser un homme d’une autre nationalité ; elle organise la ferme, s’affronte aux autochtones, etc. Cependant, si Denys est peu suspect de régression, de dépendance, ainsi qu’en témoignent ses aveux répétés et vécus avec cohérence, Karen présente une certaine tendance intrusive, donc un penchant vers la dépendance et la jalousie (ainsi lorsqu’elle exige que Finch Hatton ne parte pas avec Felicity). Pour autant, elle ne fait pas pression sur Denys. Par conséquent, tous deux ont accédé au troisième stade d’évolution, non sans une tendance partielle et passagère de régression au premier (donc au second qui en est l’envers agressif, voire tragique) pour Karen.

Mais le schéma invite à se poser une autre question, celle de l’ouverture à l’interdépendance. Clairement, c’est elle que refuse Denys. Pour lui, Karen n’est qu’un port d’attache. C’est elle et non lui qui l’invite à reconnaître que ses départs prétendus en safari sont une nécessité plus que professionnelle, vitale. Adorant l’indépendance, il brûle l’interdépendance. Lorsque Karen lui interdit de partir une nouvelle fois, de plus avec Felicity (Suzanna Hamilton), Denys répond : « Vous n’avez aucune idée de la résonance d’une telle phrase en moi ». Cette panique de l’enracinement chez Denys semble analogue au désir d’attachement chez Karen. La similitude est toutefois trompeuse : celle-ci est prête à risquer d’entrer dans une relation conjugale. Ne l’a-t-elle pas déjà fait en quittant son pays et en acceptant de vivre avec un homme pour qui elle n’éprouvait pas plus qu’une profonde amitié ? Voilà pourquoi je pense que Karen est plus avancée que Denys sur le chemin de l’interdépendance.

Cette double logique est très clairement attestée par la scène du bouton de chemise dont nous n’avons intentionnellement commenté que le début : « Pourquoi votre liberté est-elle plus importante que la mienne, demande Karen ? – Erreur : je ne me suis jamais immiscé dans la vôtre ». À la question, ambiguë, de Karen, Denys répond en livrant sa conception de la liberté : il oppose l’indépendance qui jamais ne fait intrusion chez l’autre à la dépendance qui empiète. C’est la noblesse et la vérité de cette vision de la liberté. Mais Karen entend différemment la liberté : « Je n’ai pas le droit d’avoir besoin de vous, de compter sur vous. Libre de partir, ça oui. J’ai tant besoin de vous ». Autrement dit, elle désire l’interdépendance, une relation mutuelle. Mais Denys est incapable de comprendre une telle logique et l’interprète aussi l’interdépendance dans les termes de la dépendance. Pour cela, il va même jusqu’à proposer une distinction : « Vous n’avez pas besoin de moi. Si je meurs, mourrez-vous ? Vous confondez besoin et manque ». Karen n’est pas outillée pour répondre et reprendre la distinction, en notant que ce qu’il appelle manque est ce qu’elle nomme besoin. Elle ne peut donc qu’opposer sa logique de la liberté à sa logique de l’amour qui est l’autre nom de l’interdépendance : « Dans le monde que tu créerais, il n’y aurait pas de place pour l’amour ». Piqué au vif, Denys répond qu’il donne aussi la première place à l’amour : « Si, l’amour serait roi ». Mais quel amour ? Denys ajoute : « Et il se passerait de preuves ». Pour l’indépendant, l’amour ne se lie pas et donc ne demande rien. Denys raisonne donc comme s’il était seul ; pour lui, nulle communion durable.

Si Karen ne sait pas argumenter, en revanche elle sait mettre en mots son expérience : « J’ai appris une chose que vous ne savez pas : il y a des moments qui en valent la peine et il faut en payer le prix. Et je veux être de ces moments ». Elle vise juste : l’interdépendance de l’amour ne peut se vivre sans une perte, ne serait-ce que de sa solitude bénie ; et pas de perte sans souffrance. Or, c’est justement ce que ne peut entendre l’hédoniste Denys. Désormais, ils ne peuvent que s’éloigner l’un de l’autre : « Vous vivrez ailleurs. – Fort bien ». [6]

7) Une logique plus haute

Mais nous n’avons pas tout dit, me semble-t-il. Si Karen a en partie raison contre Denys, les deux amants demeurent cloisonnés dans des discours et des représentations qui semblent difficilement conciliables. Et si une logique plus haute pouvait seule harmoniser ces semblables si dissemblables ? J’ose penser que le film, sans le dire explicitement, ouvre ou du moins permet une telle hypothèse.

a) Pas d’amour sans bienheureuse perte

Comment Denys pourrait-il accéder à cette interdépendance qui le terrorise ? Une seule réponse déjà évoquée : qu’il perde [7]. Certes, il vit dans le dénuement. Mais en fait, son prétendu détachement est beaucoup plus une indifférence et une crainte du lien qui le rattacherait durablement à une terre, une activité, une personne qu’un noble renoncement à une réalité chérie. Karen voit clair quand elle dit dans une phrase déjà citée : « J’ai cru un moment que vous ne teniez à rien en ce monde. Mais je me suis trompée. Vous voulez avoir tout ». Dans sa cécité, Denys confond indépendance et liberté. Il faut lâcher le cadeau que l’on porte, ici celui de l’indépendance, donc se retrouver transitoirement les mains vides, pour pouvoir en accueillir un plus grand, celui de l’interdépendance. Plus encore, en entrant dans une relation d’alliance, certes, il perdrait ce qu’il croit être son trésor le plus précieux – cette autarcie chérie, qui n’est qu’une forme cachée d’égoïsme –, mais il gagnerait la véritable autonomie. Denys ne voit pas qu’en se donnant durablement à Karen, il se trouverait beaucoup plus profondément. En fait, il l’entraperçoit lorsque, transi d’hésitation, il demande à Karen : « J’ignore si je serais à même de réussir cela, mais que diriez-vous si je laissais quelques affaires chez vous ? » Et, à la toute fin, lors de leur séparation, il avouera : « Vous m’avez bien gâché ma solitude ».

Mais, de son côté, Karen ne pèche-t-elle pas par illusion ? Si son désir de vie commune est légitime, ne doit-elle pas, toutefois, consentir elle aussi à une perte : celle d’un amour qui comble ses attentes ? Le jour de l’enterrement de Denys, elle prononcera devant tout le monde ce superbe aveu : « Il ne fut pas à nous, il ne fut pas à moi ».

b) Pas de consentement à la perte sans un ressourcement supérieur

Mais est-il humainement possible d’accepter de perdre ce qui est le plus précieux ? Malgré leur immense tendresse mutuelle, chaque amant se heurte à sa limite, insurpassable. Du moins humainement parlant. Pourtant, il n’y a rien de plus désirable que la communion durable. Et nul désir naturel ne peut être frustré. D’où la blessure d’amour. Est-elle incurable ?

Cette limite humaine constitutive, jointe à cette aspiration, tout aussi essentielle, assigne, en creux, une place à un Amour qui dépasse l’homme tout en prenant sa source en lui, sans lui. Ce que l’amour créé, donc limité, ne peut accomplir, ne saurait échapper à l’Être Absolu [8].

Dieu, qui est omniprésent dans la bouche de l’ethnie Ku (« Dieu est grand » ; « Dieu est heureux. Il joue avec nous » ; « Dieu arrive », à propos de l’incendie), ne se réduit pas à une curiosité ethnologique. Karen, la femme du contrôle, va progressivement accepter la présence au-dessus d’elle d’un autre être qui a droit à l’existence et peut dire quelque chose à son existence. L’expérience du baptême de l’air n’est pas seulement celle de la découverte, sous un autre point de vue, celui du ciel, de la terre d’Afrique tant aimée, ni même l’un des plus intenses moments de communion avec Denys qui lui en a fait le « cadeau incroyable », mais aussi une expérience spirituelle : « un aperçu du monde à travers l’œil de Dieu. Oui, je vois : c’est bien ainsi que ce fut conçu ». De ce point de vue, splendide est sa réaction face à l’incendie détruisant sa ferme : « Dieu, comprend Karen, m’a donné la plus belle des récoltes, puis il s’est ravisé ». N’interprétons pas trop vite cette parole comme un fatalisme défaitiste. Celui-ci, en effet, s’accompagne d’un pessimiste quiétiste ; or, si Karen comprend que toutes ses ressources ont été instantanément consumées, elle va se battre, avec la dernière énergie, allant jusqu’à s’humilier en public, pour obtenir le salut de ce peuple qui l’a tant servie.

Denys est peut-être plus près de Dieu que Karen. Un moment ne dit-il pas : « Nous ne possédons rien sur terre, nous ne sommes que de passage » ? Et, à la réplique amère de Karen : « La vie est donc si simple pour vous, Finch Hatton », faisant appel au nom pour souligner la distance, Denys répond sans s’offusquer : « Je suis peut-être moins exigeant que vous ».

Surtout, la communion que les logiques humaines trop fragmentaires et trop contrastées ne peuvent réaliser ne sera-t-elle pas réalisée un jour qui appartient à l’éternité, jour que la terre, innocente de la blessure humaine, peut symboliser et que le libre peuple Masai, indemne de complicité avec la volonté de puissance colonisatrice, peut transmettre : « Les Masai ont signalé au Commissaire de district du Ngong que, très souvent, au lever et au coucher du soleil, ils ont vu des lions sur la tombe de Finch Hatton. Un lion et une lionne sont venus, y sont restés un long moment et s’y sont reposés ». L’emplacement élevé de la tombe est devenu le lieu non d’une liberté dominatrice mais de la rencontre ; non d’un départ, mais du repos.

8) Conclusion

Intentionnellement, le parallélisme antinomique proposé par le deuxième paragraphe sur l’amour romantique est demeuré inachevé. Nous n’avons rien dit du quatrième point, la relation à la mort, constitutif de la conception romantique de l’amour. La mort y apparaît comme la seule manière d’immortaliser l’amour porté à son acmé : comment Rose de Witt, l’héroïne du Titanic de James Cameron (1997), n’idéaliserait-elle pas son amour pour Jack qui n’a duré que quatre jours et a donc ignoré tout nuage ? Mais comment cette passion aurait-elle pu continuer à doubler la mise à chaque instant s’il avait duré ce que durent les couples ? Toujours dans la perspective romantique, la mort présente un sens encore plus typique : dans la vallée de larmes où nous sommes exilés, tout amour humain déçoit, toute communion d’âme consommée physiquement leurre et déçoit nos attentes.

Mais, renversant une dernière fois le schéma romantique, le décès de l’amant présente ici un autre sens, le seul véritablement positif : il va permettre à Karen Blixen d’accomplir sa vocation d’écrivain. Et ce faisant, elle réalise le vœu de celui qui fut l’amour de sa vie.

Pascal Ide

[1] L’expression, admirable, est de saint Anselme de Cantorbéry au terme de son Proslogion : « J’ai trouvé certaine joie, pleine et plus que pleine » (chap. xxvi, trad. Michel Corbin, Œuvres, tome 1. Monologion. Proslogion, Paris, Le Cerf, 1986, p. 283).

[2] « Une rencontre avec l’animus ou l’anima » en nous « constitue un pas important du développement psychologique ». (Christopher Vogler, Le guide du scénariste, p. 66)

[3] En termes techniques, on dira que l’appétit concupiscible est au principe et au terme de l’appétit irascible. En effet, l’irascible (autrement dit la combativité) a pour but de surmonter les obstacles ; mais l’homme ne mobilise son énergie pour s’affronter à une difficulté que dans la perspective de se reposer et d’en jouir ; or, ce qui est dernier dans l’exécution (donc se trouve au terme) a été premier dans l’intention (donc se trouve au point de départ) (cf. Saint Thomas d’Aquin, Somme de théologie, Ia-IIae, q. 25, a. 1).

[4] Cf. Erich Segal, Love story, trad. Renée Rosenthal, Paris, Flammarion, 1970.

[5] Cf. Vincent Lenhardt, Les responsables porteurs de sens. Culture et pratique du coaching et du team-building, coll. « Pratiques en question », Paris, INSEP Editions, 1992, p. 70 à 87. Cf. Pascal Ide, Mieux se connaître pour mieux s’aimer, p. 94-103.

[6] Ajoutons une dernière raison, d’ordre général. Est-il féministe de donner raison non seulement à l’individu Karen Blixen mais aussi à la femme ? Peut-être, au sens où il existe un juste féminisme. La femme, observe Jean-Paul II avec une rare audace, est éducatrice de l’humanité, en particulier dans le domaine de l’amour.

[7] Ce thème est aussi développé, mais à l’égard du mariage, dans Vacances romaines.

[8] Dans la Bible, Dieu s’est révélé « Amour » (Première épître de saint Jean, chapitre 4, versets 8 et 16), donc amour infini.

En 1913, la danoise Karen Christentze Dinesen (Meryl Streep) quitte son pays pour épouser le baron suédois Bror von Blixen (Klaus Maria Brandbauer) et venir s’installer dans une ferme au Kenya. À son arrivée, Karen perd vite ses illusions : l’élevage que sa riche famille finançait devient une plantation de café et son mari ne pense qu’à quitter la maison courir la gueuse. Si la jeune femme ne songe pas à revenir chez elle, c’est d’abord que Mshabu (femme) se passionne pour le pays et ses habitants, notamment la fière ethnie des Kikuyus, dirigée par le chef Kinanjiu (Stephen Kinyanjiu). C’est surtout qu’elle fait connaissance de deux anglais, dissemblables et attachants, Berkeley Cole (Michael Kitchen) et surtout Denys Finch Hatton (Robert Redford). Elle tombera amoureuse de ce dernier, d’autant plus que Bror finit par demander le divorce. Mais Denys, quoique très attaché à Karen, se révèle être extrêmement indépendant. Choisira-t-il de l’épouser ?