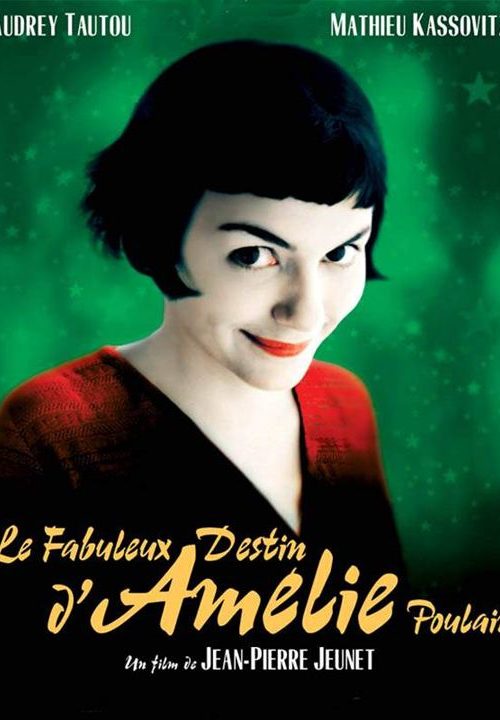

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, comédie française de Jean-Pierre Jeunet, 2001. Avec Audrey Tautou, Philippe Beautier, Régis Iacono.

Thèmes

Rêve, fuite, réalité, rencontre.

Cette fantaisie follement débridée est à ce point enthousiasmante que – le fait est suffisamment rare pour valoir d’être souligné – les spectateurs l’ont habituellement applaudie en fin de projection [1]. Plus encore, un certain nombre sont retournés le voir, plusieurs fois. Certains se plaisent à retrouver dans le film de Jeunet des références cinématographiques à Mon oncle de Jacques Tati ou à Baisers volés de François Truffaut, et des références littéraires à George Perec et surtout à Jacques Prévert. D’autres, plus scrogneugneu, s’interrogent, s’inquiètent, voire suspectent qu’un film français qui, sans message précis ni ce pessimisme que l’on croit rimer avec réalisme, bénéficie d’un succès habituellement réservé aux blockbusters américains [2] ; dès lors ces critiques unidimensionnels se rabattent sur l’explication sociologique de l’engagement ou l’explication psychologique de la projection : Jeunet a su filmer avec délicatesse les « gens de peu » ; et le public de tous les âges et de tous les milieux peut s’identifier à eux.

Pour ma part, je crois surtout que le réalisateur de Delicatessen a rejoint quelques aspirations et besoins profonds du cœur humain : l’émerveillement, le sens de l’unicité de la personne, le don généreux de soi. Mais la mise en mots saura-t-elle garder quelque chose du regard pudique et émerveillé qu’Amélie pose sur la vie ?

1) Heureuse singularité

a) Unicité de la personne

« À mesure qu’on a plus d’esprit, estimait Blaise Pascal, on trouve qu’il y a plus d’hommes originaux. Les gens du commun ne trouvent pas de différence entre les hommes [3] ». Amélie Poulain (impressionnante Audrey Tautou, entre timidité et malice) partage avec Jean-Pierre Jeunet cette passion admirative pour l’originalité de chaque personne humaine qui caractérise l’esprit de finesse.

Le spectateur est un moment désarçonné par cette manière de souligner des événements de la vie quotidienne avec des effets de caméra et de musique que les films d’action, notamment américains, réservent aux moments de suspense intense où la vie entière d’un car, d’une cité ou de la planète est suspendue à la prouesse salvifique de James Bond-Indiana Jones-John McLane. Il n’est pas jusqu’au titre dont la surenchère semble caricaturale. Certes, Jeunet se souvient qu’il a réalisé Alien. La Résurrection à Hollywood (peut-être le plus créatif de la série). Cherche-t-il le comique de décalage ? Ne veut-il pas simplement rappeler que notre quotidien est aussi intense que celui des super-héros, à condition de le regarder d’une certaine manière ?

Doué d’un émerveillement sans borne pour l’être humain, Jeunet nourrit d’abord le souci d’en souligner l’originalité : le personnage existe pour lui-même. La photographie, constamment inventive, multipliant les plans inattendus, et le dialogue savoureux du co-scénariste Guillaume Laurant, dont une bonne partie est lue par la voix d’André Dussolier, aussi chaleureuse que la douce lumière orange baignant le film, se mettent au service de cet enthousiasme. Un enthousiasme sans illusion, ni réduction, et surtout sans amertume.

Sans illusion. Nul personnage n’est à ce point bon qu’il ne cache pas en lui un point faible qui fait souffrir l’autre : pour en rester à Amélie, elle est si indécise qu’on est en droit de craindre que, multipliant les stratagèmes, elle joue avec le cœur de celui qui l’aime. D’ailleurs, elle ne dédaigne pas à l’occasion de quitter son sari de Mère Teresa pour endosser la cape du Zorro vengeur. Surtout, c’est ce qu’atteste l’ambivalence du songe mi-figue mi-raisin où un Staline qu’elle sous-titre avec ses propres mots, vient d’abord vertement critiquer son voisin (« La volonté d’ingérence de Raymond Dufayet est intolérable »), pour ensuite, plus vertement encore, lui révéler toute son autodestruction (« Amélie préfère vivre dans la solitude et rester une jeune fille introvertie est son droit. Car rater sa vie est un droit inaliénable »).

Sans réduction. Il nous est expliqué qu’Amélie a des antécédents familiaux plutôt chargés : entre un père-médecin trop glacial (qui ne l’a jamais serrée dans les bras et s’imaginait qu’Amélie avait un souffle au cœur parce que celui-ci se mettait à battre d’émotion lors de « l’intimité physique exceptionnelle » que représentait l’examen médical mensuel !), une mère trop fébrile (dont elle est de plus orpheline depuis qu’une touriste québécoise désespérée l’a écrasée sous ses yeux en se jetant des tours de Notre Dame !) et, en guise de frère, la compagnie d’un poisson-rouge surnommé le Cachalot qui a dû être remis à l’eau à la suite de tentatives de suicide répétées. Pour autant il nous est refusé la trop facile explication psychanalytique qui réduirait la compulsion présente aux pulsions passées. Jeunet est plus intéressé par les rêves du futur que par les répétitions de jadis. Voilà pourquoi il présente chaque protagoniste en nous disant ce qu’il n’aime pas, mais aussi ce qu’il aime.

Sans amertume. On craint, au début, que le réalisateur caricature trop les petites perversions, latentes ou patentes, de chacun ; ne préfère-t-il pas placer sous le microscope l’involontaire source de rire, plutôt que le volontaire porteur de sens ? Mais, très vite, le spectateur comprend que ce moderne La Bruyère est plus bienveillant qu’ironique. Ces originaux ne se contentent-ils pas de nous présenter, grossies, nos manies ? Aucun personnage n’est à ce point narcissique qu’il ne puisse puiser en lui la ressource en vue de changer : Joseph, le paranoïaque obsessionnellement jaloux, réussit à s’ouvrir à Georgette, la buraliste hypocondriaque. Prenons les personnages – la galerie de portraits – qui permettent à Amélie de retrouver le propriétaire de la boîte aux trésors. Une fois que chacun a pu se dire et éventuellement se plaindre, ne finit-il pas par livrer l’information recherchée ? La sortie de soi, sinon le don de soi, triomphe toujours. Dans cette espérance communicative réside peut-être une des raisons du fulgurant succès du film : qui, à la sortie du cinéma, n’a regardé autrement les personnes ordinaires croisées dans sa journée ? qui, de même, n’a songé que le personnage le plus brisé par la vie ne porte en lui une capacité de métamorphose ? voire, un trésor de beauté et de bonté… pour peu qu’une Amélie Poulain croise ses pas ? « Quand vous croisez un vilain monstre, disait Rainer Maria Rilke, demandez-vous toujours quelle est la princesse qui sommeille en lui ».

b) Unicité de l’événement

Ce sens aigu de la singularité s’étend non seulement aux personnes (signifiées par leurs noms et prénoms), mais aux temps [4], aux lieux et donc aux événements. Tout le long du film, ces détails qui ne semblent rien et qui pourtant sont tout, sont décrits et égrenés avec enthousiasme et précision. Rien ne le dit mieux que le tout début du film racontant, avec une scrupuleuse précision, une quadruple singularité se déroulant exactement au même instant mais en des endroits différents : « Le 3 septembre 1973, à 18 h 28 mn et 32 s, une mouche bleue de la famille des Forcipomiya et capable de produire 14.670 battements d’aile à la minute se posait rue Saint Vincent à Montmartre ; à la même seconde, à la terrasse d’un restaurant à deux pas du Moulin de la Galette, le vent s’engouffrait comme par magie sous une nappe et faisait danser les verres sans que personne s’en aperçoive ; au même instant, au cinquième étage du 28 de l’avenue Trudaine, dans le neuvième arrondissement, Eugène Colère, de retour de l’enterrement de son meilleur ami, émile Maginot, en effaçait le nom sur son carnet d’adresse ; toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d’un chromosome X appartenant à M. Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Mme Poulain, née Amandine Fouet. Neuf mois plus tard naissait Amélie ».

Ce regard enchanté embrasse toute la création : les animaux, les choses et les personnes. Elle couvre aussi tous les événements, des plus anodins aux deux plus importants : la vie et la mort [5]. Or, de toutes les singularités, le dernier événement – l’apparition d’une vie humaine – est le plus novateur : en général, car Dieu crée l’âme de chaque être humain nouvellement conçu [6] et en particulier, car c’est elle qui a décidé de la conception de l’héroïne, Amélie Poulain.

2) Bienheureuse rencontre ou la réconciliation de soi avec l’autre

Cependant, plus heureuse encore que la personnalité insubstituable de chacun, est la rencontre d’Amélie avec l’autre. C’est ce qu’atteste la fin du film : symétriquement à son commencement, elle narre des événements avec la même précision scientifique sans faille que l’on pourrait croire ironique [7], alors qu’elle célèbre, elle aussi, l’unicité : « Nous sommes le 28 septembre 1997. Il est exactement 11 h du matin. À la Foire du Trône, à deux pas de la Chenille des Carpates, la machine à malaxer la guimauve malaxe la guimauve ; au même instant, sur un banc du square Villette, Félix Larby découvre que le nombre de connexions possibles dans un cerveau humain est supérieur au nombre d’atomes dans l’univers ; pendant ce temps, au pied du Sacré-Cœur, les bénédictines soignent leurs revers. La température est de 24 degrés Celsius, le taux d’humidité de 70 % et la pression atmosphérique de 990 hectopascals ». Un élément manque toutefois pour assurer une parfaite symétrie : le récit n’aligne ici que trois événements et non pas quatre. Et si le quatrième était constitué par le tout dernier plan ? On y voit Amélie et Nino parcourir follement, à mobylette, les rues de Paris, surtout Montmartre. Or, d’une part, il ne s’agit plus d’une seule personne mais de deux ; d’autre part, l’événement ne se déroule plus dans un seul lieu et un seul moment. Et s’il nous était ainsi indiqué que l’événement s’est transformé en histoire et a créé de l’espace ; donc que la singularité de chacun ne s’est accomplie que dans une rencontre ; et, plus subtilement encore, que la fusion involontaire des deux gamètes, dans la première scène, n’a pleinement trouvé son sens que lorsque deux personnes ont consenti à se rencontrer librement [8] ?

En effet, quel sens aurait un monde où de sublimes singularités s’effleureraient sans jamais se toucher ? Inversement, quel bonheur on trouverait dans un monde où les richesses inouïes de chacun se polliniseraient ! Prometteuse est cette rencontre, mais long est le chemin vers elle.

a) Fuir dans le rêve

Sans le frère qu’elle aurait rêvé avoir, privée de la présence de sa mère et manquant de l’écoute de son père, Amélie « n’a plus de refuge que dans le monde qu’elle invente ». Cependant identifier ce refuge à une fuite serait oublier combien s’y préparent bien des qualités qui serviront un jour à Amélie pour qu’elle change la vie des autres. Elle va y développer trois pôles de son être : réceptif, créatif, réactif.

Réceptive, Amélie est à la fois extrêmement observatrice et très sensorielle. « Elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs : plonger la main au plus profond d’un sac de grains, briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère et faire des ricochets sur le canal Saint Martin ». Plus tard, son sens aigu de l’observation lui permettra d’enchanter l’aveugle du métro et de mémoriser les paroles qui font vivre (Hipolito). Plus généralement, l’attention au concret conjure l’abstraction mortifère qui tronque le réel.

Créative, elle invente des histoires qui tournent le mal en bien : ainsi le coma de sa voisine se transforme en une capitalisation de sommeil qui lui permettra de vivre en éveil permanent. Puisque le monde où vivait sa mère est synonyme de mort et de froid glacial, l’univers des songes lui apportera vie et chaleur : « Le monde extérieur est si mort qu’Amélie préfère rêver sa vie ». Plus tard, elle emploiera son imagination à multiplier les astuces permettant à son entourage de retrouver la vie. « Elle aime bien ça, les stratagèmes », dira d’elle Raymond Dufayet. Un exemple parmi une myriade : sa concierge, Madeleine Wallace (Yolande Moreau), que son prénom, autant que son nom (son père est l’inventeur des fontaines éponymes) prédisposent à verser des larmes, pleure son mari qui, depuis quarante ans, ne donne plus signe de vie. S’inspirant d’une histoire vraie lue au kiosque à journaux (« Une octogénaire suisse recevant des lettres postées il y a trente ans »), Amélie va lui écrire un courrier, expliquant-interprétant que l’amour de sa vie n’a jamais pu lui répondre. La véritable créativité est toujours, pour une part, une heureuse reconstruction d’éléments réels.

Réactive, Amélie apprend aussi à se défendre contre l’intrusion indue de l’autre et ainsi protéger son intimité. Contre le voisin qui lui fait croire que son Instamatic déclenche des accidents de voiture, elle prendra sa revanche de la manière la plus réjouissante en le frustrant des meilleurs moments de son sport favori, le football. Plus tard, elle vengera le pauvre Lucien (Jamel Debbouze) des tracasseries de son employeur, l’épicier primeur Collignon (Urbain Cancellier).

Malgré tout, se préparer au réel n’est pas encore l’affronter. Amélie aime observer les visages des personnes, mais seulement dans l’obscurité de la salle. Le commentaire remarque : « Amélie continue à se réfugier dans la solitude ». Et d’ajouter finement : « Le temps n’a pas changé ». Non pas le temps calendaire qui, lisse, monotone, change à chaque instant, mais ce temps strié, en relief, que nous avons qualifié de kairotique et qui est celui de l’événement, de la nouveauté.

b) S’aventurer dans l’univers des autres

Si enchanteur soit le pays des rêves, Amélie ne peut s’en contenter. Secrètement, son cœur est tourné vers l’autre, donc vers le réel. Elle n’a pas choisi par hasard ce métier dont on oublie trop combien son joli nom est lourd de sens – serveuse. Cependant, la réalité n’est-elle pas dangereuse ? S’ouvrir, n’est-ce pas souffrir ? Une fois, elle s’est attachée, en l’occurrence à sa mère ; et c’était une fois de trop. « Une fille normale se serait confrontée à la réalité, dit le commentaire. Mais ça, Amélie n’y tient pas du tout ». Un moyen terme ne serait-il pas de s’occuper non pas de l’autre, mais des autres ? Plus les relations seront nombreuses, plus elles seront fugaces et moins grand sera le risque d’un retour.

Toutefois, passer de la saveur du rêve au goût des autres, transiter du dessein au destin, ne s’opérera pas sans déclencheur : la découverte de la boîte de jeu. Heureux hasard sans doute, comme tous ceux qui parsèment la vie d’Amélie et comme toute rencontre, elle ne porte cependant son fruit que parce qu’une secrète disposition lui donne sens : là où un historien aurait vu un surgissement inattendu du passé dans le présent et un curieux la possibilité de pénétrer dans le secret du cœur d’un enfant, Amélie y lit l’occasion de rendre quelqu’un profondément heureux. Cette découverte s’ouvre sur un choix, celui de chercher le propriétaire de la boîte aux trésors et cette quête elle-même débouche sur un dilemme décisif, celui de son ouverture à l’autre. « Si ça [trouver la boîte] le touche, commente la voix off, c’est décidé, elle commence à se mêler de la vie des autres. Sinon, tant pis ».

La recherche assidue aux étapes multiples et soigneusement articulées, comme les affectionne Jean-Pierre Jeunet, la découverte de Dominique Bretodeau, la mise en scène des retrouvailles avec la boîte aux trésors, tout réussira, au-delà des plus folles espérances d’Amélie. Pour honorer sa décision, elle ne doit pas seulement être l’auteur de ce bonheur mais aussi en être le témoin. D’ailleurs, une telle joie ne peut être contenue ; elle diffuse, rayonne, vit d’être racontée. Il suffit donc à Amélie d’être assise à côté de Dominique Bretodeau, au bar, disponible, sans rien dire, pour l’entendre narrer son bonheur. L’homme interprète cette découverte non seulement comme un inouï concours de circonstances (« C’est incroyable ce qui vient de m’arriver »), mais comme un don et un don du Ciel (« Ce doit être mon ange gardien »), ce que confirme le caractère très symbolique du coup de téléphone (« C’était comme si la cabine m’appelait, elle sonnait »).

Or, en se réconciliant de manière apparemment miraculeuse avec son origine, Dominique Bretodeau se donne un nouvel avenir. Plus encore, ayant reçu gratuitement, il s’éveille au désir de donner gratuitement : « Ma fille, cela fait des années qu’on ne s’est pas parlé. Je crois qu’il serait temps que j’aille lui rendre visite, avant de finir dans une petite boîte ». La formule vaut d’être soulignée : non seulement, elle honore la loi du don, mais elle intègre, ce qui est rare, la mort [9] et, cela doublement : la « petite boîte » évoque le cercueil ; elle désigne aussi la boîte aux trésors. En effet, Dominique Bretodeau disait dans son récit : « L’enfance, tout ce qu’il en reste se trouve dans une boîte rouillée ». De même qu’il a enseveli toute son enfance dans une boîte, il est en train d’enfouir la suite de sa vie. Il prend soudain conscience non pas de la vanité des choses, mais de leur extrême vulnérabilité et du poids si grand de la liberté. Dès lors, loin d’être morbide, la mention indirecte de la mort souligne l’urgence de vivre et, plus encore, l’urgence de le décider [10].

c) Goûter l’univers des autres

A son tour, témoin de cette résurrection, Amélie se sent submergée d’une joie débordante. Rencontrant l’aveugle de la station Abbesses, elle lui offre momentanément ses propres yeux et lui fait partager son ouverture inconditionnelle à la beauté du monde, son attention à chaque petit détail de la réalité. On ne sait qui est le plus heureux, de l’homme puisant en sa félicité l’énergie et la motivation pour décider de rendre visite à sa fille qu’il n’a pas vue depuis des années, d’Amélie laissant éclater celle-ci dans la promenade jubilatoire avec l’aveugle ou de Jeunet, dans la série d’emboîtements heureux où sa créativité se déploie avec un plaisir manifeste.

La voix off commente avec précision mais non sans poésie la profonde mutation de la jeune femme et l’origine de sa joie : « Amélie a soudain le sentiment étrange d’être en harmonie parfaite avec elle-même. Tout est parfait en cet instant : la douceur de la lumière, ce petit parfum dans l’air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît si pure et si limpide qu’un élan vers l’autre, comme le désir d’aider l’humanité entière, la submerge tout d’un coup ». Il vaut la peine de s’attarder sur cette nouveauté.

En premier lieu, Amélie goûte une profonde paix : en effet, celle-ci est l’indice d’une unité profonde [11] ; or, justement la jeune fille fait l’expérience d’une « harmonie parfaite » : avec elle-même, avec les choses (la lumière, un parfum) et les personnes (la ville, pourtant souvent considérée comme un lieu de violence ou en tout cas d’indifférence), avec l’être même (plus précisément la vie qui lui apparaît soudain pure, c’est-à-dire sans mélange). D’ailleurs, inspirer profondément est souvent l’indice de la satisfaction d’un besoin radical, donc d’une coïncidence avec soi. D’où peut venir cette harmonie ? Explicitons ce que la finesse du scénario se refuse, à juste titre, de nommer : Amélie vient de poser un acte totalement gratuit à l’égard de Dominique Bretodeau : non seulement elle n’a cherché aucun retour, mais elle est demeurée dans l’anonymat, le don secret constituant le secret du don (désintéressé). Or, « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir [12] ». De plus, elle a été témoin de la fécondité immédiate de sa générosité : le don reçu a convoqué son bénéficiaire au don offert. Par conséquent, la paix des profondeurs qui l’habite est le fruit du don gratuit qu’elle vient d’accomplir.

De ce fait aussi, loin d’être une fuite ou une destruction de soi, le don de soi apparaît comme la réalisation de soi. En goûtant ce moment si désirable d’ « harmonie parfaite », la jeune montmartroise fait l’expérience de son accomplissement. Et c’est parce qu’Amélie coïncide avec elle-même qu’elle peut, un moment, faire bénéficier l’aveugle de sa vision de l’univers [13].

Mais il y a plus. Quoiqu’étant l’origine de son propre don, Amélie est source dans une Source plus haute. En effet, le geste d’inspiration profonde qu’elle pose est l’indice non seulement d’une unité intérieure mais d’une réceptivité, d’un accueil, sensoriel, à la réalité la plus élémentaire et la plus vitale : sans air, elle ne pourrait vivre. Se trouve ainsi signifié un autre don : la boîte aux trésors qu’elle a offerte est d’abord un cadeau immérité que lui a fait le hasard.

Enfin, et ce n’est pas la merveille la moins étonnante de la dynamique du don : loin de la replier sur la satisfaction d’avoir donné, l’inattendue fécondité du cadeau fait à Dominique Bretodeau incite Amélie à un don d’elle-même encore plus débordant. À partir de maintenant, la jeune femme met toute son énergie et toute sa passion à réjouir ceux qui l’entourent. Même les causes les plus perdues ne la rebutent pas. Hipolito, l’écrivain raté, qui a élevé l’autodestruction masochiste au rang d’un art, voit, écrite sur l’un des murs devant lesquels il passe, l’une des phrases désespérées dont il se drogue – « Sans toi, les émotions d’aujourd’hui ne seraient que la peau morte des émotions d’autrefois » – s’inverser en parole d’espérance : « Grâce à toi, les émotions d’autrefois sont devenues la peau morte des émotions d’aujourd’hui ». Raphaël Poulain, ayant parcouru le monde par nain de jardin interposé, décide enfin de se passer de cet objet transitionnel fétichisé, de quitter son sécurisant chez-soi et de visiter les pays par lui-même. Amélie porte même la vie par sa seule présence : Raymond Dufayet accède à la fécondité artistique qui lui permet de finir son Déjeuner des canotiers quand il s’est ouvert à la fécondité paternelle en donnant à la jeune fille de remporter la victoire sur sa peur de l’autre.

d) Fuir l’univers de l’autre

Cette réjouissante métamorphose ne camoufle pas sa limite. Amélie est sortie du monde du rêve pour entrer dans celui de la réalité ; mais d’une part, ce monde est celui des autres, et non pas celui de l’autre. « Elle se met en quatre pour aider les cafouillages de la vie des autres », dit fièrement Amélie à Raymond qui lui rétorque : « Mais les cafouillages de la sienne de vie, qui va s’en occuper ? » D’autre part, rencontrer, c’est accepter non seulement de donner, mais de recevoir, courir le risque du retour. Amélie se trompe en partie elle-même en cherchant à faire le bonheur de tout le monde : « Se consacrer aux autres est mieux que s’occuper d’un nain de jardin ». La parole qu’elle ose dire à son père ne se la formule-t-elle pas secrètement à et pour elle-même ?

Un signe ne trompe pas. Après la visite dansée du quartier avec l’aveugle, Amélie se retrouve seule chez elle. Et que fait-elle ? Elle se passe la cassette de son enterrement commentée par Frédéric Mitterrand, pleurant avec des millions d’anonymes au deuil de cette jeune femme de vingt trois ans « qu’on surnomme la Marraine des laissés-pour-compte ou la Madonne des Mal-aimés » et qui, « telle Don Quichotte, avait résolu de s’attaquer à l’implacable moulin de toutes les détresses humaines ». Amélie est un Saint-Bernard. Sa vie n’existe que tournée vers autrui ; son être n’est qu’un pro-être, c’est-à-dire un être pour autrui.

Toutefois, le scénario d’Amélie dit plus. Il parle de la mort, mais là encore sans morbidité. L’horizon de la mort est d’abord l’horizon de l’amour : ce qu’Amélie quête, c’est la reconnaissance. Elle attend un retour ; elle cherche secrètement un échange, ce qui constitue la première ébauche d’une communion. Cette fuite en avant vers l’autre ne saurait la combler. Faire rêver n’est pas rêver. C’est pourquoi la scène de la seconde rencontre avec Nino suit aussitôt. Peut-être Amélie l’a-t-elle déjà croisé à plusieurs reprises ; mais, incapable de croire ou simplement d’imaginer qu’une personne puisse s’intéresser à elle, comment, de son côté, aurait-elle pu lui prêter attention ?

Il demeure que la jeune fille est demeurée trop longtemps coupée de la réalité, donc de l’autre, pour s’y ouvrir d’un coup. Elle a conscience que ce qu’elle veut à toutes forces procurer à autrui, est d’abord ce que, secrètement, elle cherche pour elle : la communion d’amour. En effet, Amélie dont le cœur battait si fort lorsque son papa l’auscultait, elle sait bien reconnaître l’amour quand son cœur se met à battre très fort pour le jeune homme. Mais comment être assurée qu’il saura non pas ausculter son corps mais écouter son âme ? Comment se libérer du scénario de sauveteuse par lequel elle n’est assurée d’être aimée qu’en mettant l’autre en dette d’amour, donc en se dérobant à la réciprocité ? Comment, enfin, sortir de la culpabilité à vivre heureuse et se donner le droit de vivre pour soi autant que pour l’autre, ou plutôt par soi pour l’autre (le songe comique mais révélateur du père-Staline qui l’attrape n’exprime pas seulement l’ambivalence mais aussi la puissance de sa culpabilité) ?

e) S’aventurer dans l’univers de l’autre

Amélie est prête à risquer la rencontre avec l’autre ; mais elle n’est pas encore disposée à l’affronter directement. Sa poignante demande à Nino : « Souhaitez-vous me rencontrer ? », elle l’adresse par écrit, de loin, et en tremblant. C’est pas à pas qu’elle va s’approcher et accepter d’être approchée.

Au début, la communication sera asymétrique. Plus encore, elle sera strictement unilatérale : Amélie regarde, observe sans que Nino sache qui le dévisage. La maîtrise est inversement proportionnelle à l’échange.

Un pas de plus, et Amélie parle à Nino, en transmettant de très brefs mots, de sorte que celui-ci ne peut répondre. Mais en acceptant d’être entendue, la jeune fille entre dans une première réceptivité, minimale.

Le visage, le corps livre plus de la personne que la seule voix. Le langage non verbal dit plus que le langage verbal. Un autre pas consistera donc à se laisser voir. Plus encore, en acceptant d’être vue sur son lieu de travail, au café des Deux Moulins, Amélie livre quelque chose de son identité. Du moins, cela se fera-t-il à travers une vitre qu’Amélie couvre frénétiquement d’informations, et un très bref instant. Nino n’a pu que l’effleurer du regard.

Et quand enfin ils se rencontreront face à face sans plus d’échappatoire, Amélie le fera taire et n’acceptera comme seul langage que celui de doux baisers. Elle se prépare à l’ultime rencontre, celle des paroles qui seule peut sceller l’échange des corps. Mais de cet échange, nous ne saurons rien.

f) Se faire aider

à la vitesse à laquelle Amélie s’approche de l’autre, la rencontre risque d’être indéfiniment retardée : telle une asymptote, Nino sera toujours plus près mais jamais rejoint. Même lui ne saurait suffire à libérer Amélie de son pire ennemi qui est elle-même. Elle ne courra donc le risque de la relation qu’en se faisant aider. Elle n’ira à autrui que grâce à lui : vivre pour l’autre suppose que l’on sache d’abord vivre par l’autre.

Un être blessé n’est capable d’entendre une parole que de plus vulnérable que lui. La jeune serveuse en connaît un : l’homme (aux os) de verre, Raymond Dufayet, son voisin. Il n’ose plus quitter son chez lui : il a identifié le monde à son appartement où tout angle aigu se trouve soigneusement capitonné. Cet universel arrondissement correspond bien au besoin qu’Amélie a d’échanger avec un homme qui l’accompagnerait tout en douceur, sans même qu’elle s’en rende compte, vers cette rencontre de l’autre si inquiétant et pourtant si désirable. Plus encore, son voisin est lui aussi sujet à une stérilisante compulsion : repeindre le même tableau chaque année depuis vingt ans.

Mais, on l’a vu, selon Jeunet, la dépendance ne se réduit pas à une aliénante habitude ; elle présente même un bon côté : ici, à force de reproduire la même scène, Raymond s’est pris à se passionner pour chacun des personnages ; cependant, la vie de l’un d’eux continue à lui échapper. Son voisin n’aurait-il pas, lui aussi, besoin qu’Amélie le rende heureux ? C’est donc empreinte d’une ambivalence profonde – aider ou être aidée ? – qu’elle lui rend visite. En tout cas, l’homme à l’ossature physique fragile sait reconnaître les personnes dont le squelette psychique l’est aussi. Finement, il redouble l’altérité, évitant à Amélie toute confrontation violente avec un désir trop culpabilisant pour être encore accessible : au lieu de se parler directement, Raymond et Amélie parlent de ce mystérieux personnage du tableau. Comme par hasard, il se trouve être féminin ; comme par hasard, son histoire est disponible – à moins que Raymond ne l’ait inventée pour mieux apprivoiser sa voisine. Aucun des deux n’est dupe ni n’est dupe que l’autre n’est pas dupe, mais celui à qui seuls les gestes délicats permettent de survivre, lance négligemment des constats lucides (« Elle rêve à quelqu’un d’absent au lieu de créer des relations avec le présent ») et des conseils de sagesse (« La chance, c’est comme le Tour de France : on l’attend longtemps et cela passe vite »), se garde bien d’interpréter, donc d’interrompre une projection dont l’efficacité joue d’autant mieux qu’elle évolue dans le clair-obscur, à mi-chemin entre inconscient et nomination. Ce rêve éveillé conduit Amélie au rêve merveilleux de l’amour.

Raymond va surtout susciter en Amélie une vertu qu’elle n’a jamais songé à développer. En fuyant dans le rêve, la jeune fille a progressivement adopté la fuite comme seule attitude face à l’obstacle. Or, si la crainte incite au repli, le courage, lui, s’y affronte. Voilà pourquoi Raymond dont la vie même est un témoignage permanent d’affrontement à un univers infiniment risqué, convoquera Amélie à la vertu de bravoure. En délicatesse. Une première fois, il le dira positivement : « Elle est amoureuse de lui. Je crois que le moment est venu, pour elle, de prendre des risques ». La résistance d’Amélie l’oblige à pointer plus brutalement sa faute : « Elle est un peu lâche et c’est pour cela que j’ai du mal à saisir son regard ». Mais, face aux fuites réitérées d’Amélie, Raymond qui, jusqu’à maintenant, s’était exprimé à travers le personnage du tableau, va parler directement à la jeune fille : « Ma petite Amélie, vous n’avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c’est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d’un chien ».

Raymond est encore trop loin. Une autre aide sera nécessaire. Paradoxalement, elle viendra de Nino lui-même : le terme du chemin va devenir le chemin lui-même, grâce à une nouveau stratagème d’Amélie. Celle-ci est secrètement déchirée entre son désir de nouer une relation et sa volonté droguée d’un altruisme qui n’est qu’une fuite de soi. Et si ces deux moteurs se potentialisaient ? Dans une superbe trouvaille, Amélie décide de déployer pour elle-même l’extraordinaire ingéniosité qu’elle avait jusque lors exclusivement destinée à autrui : elle monte un stratagème non pas tant pour rejoindre l’autre que pour obliger l’autre à la rejoindre. Elle piège ainsi sa propre liberté. Se méfiant d’elle-même et de sa peur d’autrui, elle trouve plus sûre de l’engager à sa place.

Expliquons-le en étirant, sans l’ajourer, la trame serrée de l’intrigue. Nino semble s’intéresser à elle. Mais il est trop obnubilé par l’homme des Photomatons (serait-ce un « homme qui aurait peur de basculer dans l’oubli » ?) pour lui faire la cour. Amélie va donc le délivrer de son obsession en déchiffrant l’énigme : le serial Photomaton n’est pas un revenant ni un obsédé de la vieillesse, mais un réparateur qui, pour tester les appareils, n’a pas d’autre solution que de poser lui-même. Amélie donne un faux rendez-vous à Nino pour l’obliger à croiser le réparateur et à se rendre à l’évidence. À partir de cet instant, ces fantasmes angoissés se dissipent. De retour dans le réel, plein de gratitude, le jeune homme devient capable de cet avenir que la jeune fille n’ose imaginer pour elle. Mais, ce faisant, elle remet son propre futur entre les mains d’un autre. Nino acceptera-t-il de transformer son amour d’Amélie en une relation réelle et durable ? [14] La logique du don déjà vue à l’œuvre n’opère pas sans une libre décision de sortir de soi.

3) La réconciliation du réel et du rêve

Toutefois, quels que soient la justesse des remarques de Raymond et l’empressement de Nino placardant tous les Photomatons de Paris d’avis de recherche, ils ne peuvent aider Amélie si celle-ci ne le désire secrètement depuis toujours. La jeune montmartroise n’a cessé d’aspirer à rencontrer l’autre et à construire une relation de communion durable. Toute l’énergie et les multiples stratagèmes qu’elle déploie pour accompagner son prochain sur les routes de la vie heureuse attestent une vitalité intacte et une imagination débordante, et la préparent à les utiliser un jour pour elle-même. Décidément, la fantasia est le grand four où se cuit le pain du réel.

a) Le rêve, entre deux réalités

En effet, au-delà de la réconciliation de soi-même avec l’autre, la grande question de la vie, estime Jeunet, est la réconciliation entre le rêve et la réalité. « Fabuleux » contient le substantif « fable ». Qui ne peut rêver ne peut trouver le repos, montrait déjà La cité des enfants perdus. Notre pragmatisme et prétendu réalisme rechigne : l’imagination rime avec évasion et consolation ; on tolère que la fiction nous détende passagèrement ; mais la lester ontologiquement, c’est fuir ce monde. Tout autre, à mon sens, est la portée de l’imaginaire [15].

Exposons-le brièvement : le rêve est la part de nous-mêmes qui ouvre au désir et au désir infini ; or, l’homme est cet être fini fait pour l’infini ; conjuguer le réel au rêve est donc réconcilier en nous la bénédiction de la limite avec son impatience [16]. Plus encore, au plan proprement théologique, notre ouverture dynamique à l’infini vient de ce que l’on appelle le désir naturel mais inefficace de voir Dieu ; voilà pourquoi la propension onirique peut être la parabole et la concrétisation, certes imparfaite, c’est-à-dire inachevée, ébauchée, de cette vision divine : l’imaginaire y prépare, ne serait-ce qu’en refusant de céder au pessimisme prétendument authentique de l’être-pour-la-mort qui obture en nous cette béance d’infini, le désir d’éternité. Exprimons-le autrement. Représentons-nous trois mondes emboîtés : le plus petit est la création ; le second est la « subcréation » [17], inventée par notre capacité créatrice ; le troisième est la re- ou, mieux, la sur-création de la vie divine que tout homme cherche secrètement. Le monde imaginaire ne tient pas seulement la place intermédiaire ; médiateur actif, il guérit l’homme d’une fermeture cynique sur la finitude de son quotidien et l’ouvre à un don qu’aucune inventivité et même aucune attente ne peut mesurer.

b) Une galerie de rêveurs

Il y a ceux qui, tel Collignon, vivent dans la réalité sordide et ont perdu la joie en perdant le rêve. Il guérira le jour où, comme Félix Larby, il découvrira qu’il y a encore plus de connexions dans le cerveau que d’atomes dans l’univers. L’autre mystérieux et enthousiasmant qu’est l’univers le préparerait au face à face d’un autrui qui lui échappe encore.

Il y a ceux qui ne vivent que dans le rêve. Tel est, au début, le cas de Julien, le rêveur serveur. Tel est aussi initialement le cas d’Amélie, lorsqu’elle imagine le bonheur des autres au lieu de vivre le sien.

Enfin, il y a ceux qui ont compris qu’il faut entrelacer rêve et réalité. Tel est, là encore, le cas d’Amélie le jour où son destin bascule. Il est significatif qu’alors, songe et réel se rejoignent. En effet, tout commence quand Amélie découvre la boîte à jeux vieille de près d’un demi-siècle ; mais cette découverte vient de ce que, entendant la nouvelle de la mort de la Princesse de Galles, elle laisse tomber un objet qui vient frapper une pierre creuse derrière laquelle se trouve cette boîte (nouvel ensemble de coïncidences qui, répétons-le, disent le prix infini du singulier et de la contingence). Or, Lady Di se trouve être l’une des personnes qui hantent les rêves d’Amélie (et de Julien). Ainsi donc toute son histoire s’inscrit sous le chiffre de l’improbable et heureuse alliance du réel et du surréel. La phrase décisive du peintre dit encore ce passage du rêve à la réalité, sans écraser l’importance du premier : « Vous pouvez vous cogner à la vie ». Et c’est enfin par un dernier tour de passe-passe de son imagination qu’elle pourra prononcer les mots qui engagent. Dans la toute dernière image du film, alors que Nino la conduit à vive allure sur sa mobylette en plein Montmartre, Amélie ne peut dépasser : « Je t’… », lorsque son regard croise le souffleur de rue qui le lui mime ; alors, mettant ses mains en soufflet à l’oreille de Nino, elle achève son décisif aveu…

Et c’est parce qu’Amélie accoste à la berge de la réalité sans perdre de vue celle de l’imaginaire qu’elle accepte de congédier la toute-puissance : la jeune fille ne peut que disposer la personne à sortir de son enfermement complaisant dans ses scénarios gratifiants, non la forcer ; elle ne la rendra pas heureuse contre son gré. C’est ainsi que le Joseph, le malade qui s’ignore, et Georgette, la malade imaginaire, finiront par retourner à leurs compulsions respectives. Il serait contradictoire qu’au moment où la jeune fille épouse le réel, elle continue d’alimenter son illusoire capacité de rendre tout le monde heureux.

De même, Nino vit à la suture de ces deux mondes : la manie de la collection (des rires, des photographies de pas) est, en creux, une recherche malheureuse de l’autre qui transcende ces quadrilles de visages identiques. Jusqu’au moment où il découvre que son interprétation du maniaque des Photomatons relevait de la pure invention ; désormais, il est prêt pour l’amour, cette réalité à laquelle il a toujours rêvée. « Mais je ne le connais pas », dit-il à une de ses photos qui lui répond : « Mais si, depuis toujours, dans tes rêves ».

4) Conclusion

En racontant ce superbe parcours de libération de l’altruisme – celui qui aliène à l’autre –, à la véritable altérité – celle qui engage vis-à-vis de l’autre –, le film se trouve placé sous le triple signe de la douceur, du don de soi et de l’espérance. À croire que Jeunet, dont on sait qu’il était amoureux lors du tournage, raconte son propre cheminement : libéré du perfectionnisme de Délicatessen (1991) et de la morbidité de La cité des enfants perdus (1995) qui, tous deux, bridaient son sens narratif, il laisse ici jaillir l’imaginaire tendre qui couvait dans le second film.

La séduction inconditionnelle, presque nominaliste, que Jeunet éprouve à l’égard des individualités ineffables, n’évacue-t-elle pas tout universel et toute relation ? Mais cette attention aux êtres qui, à force d’être honorés en leur singularité, pourrait s’atomiser et s’isoler, est corrigée par l’hymne à l’amour qu’est Amélie [18] ; plus encore, elle s’en enrichit : aimés, les portraits de cette galerie haute en couleurs se mettent à chatoyer comme un arc-en-ciel. La vie, révélée par le cinéma, est un chemin tragi-comique où se tricotent notre singularité incommunicable et un irrésistible désir de communion. De même, la magie fabuleuse de l’amour entrelace les destins des hommes en en respectant l’ineffable mystère, autrement dit en l’estimant : « L’homme est ainsi, affirmait Albert Camus […]. Il ne peut pas aimer sans s’aimer [19] ».

Pascal Ide

[1] Le Monde confirme : « à la fin de chaque projection du Fabuleux…, une partie des spectateurs se lève et applaudit » (dimanche 6 et lundi 7 mai 2001, p. 22). Sans parler des 432 cinémas où il fut projeté en première semaine et où il fallait souvent réserver sa place en avant-première. Les 1,2 millions d’entrées françaises ont fait ajouter 110 copies dans le « circuit ».

[2] Cf. « Pourquoi tant de haine pour Amélie ? Les lecteurs de Libé défendent le film de Jeunet », Libération, 3 juin 2001, n° 6235, p. 2-4. Sur le snobisme qui consiste à mépriser le bonheur comme une idée vulgaire, cf. la mise au point… heureuse de Christophe André, Vivre heureux. Psychologie du bonheur, Paris, Odile Jacob, 2003, chap. 6 : « Le bonheur, un sujet qui fâche », en particulier, p. 183, 186-187.

[3] Blaise Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg, n° 2.

[4] Précisément le caractère kairotique du temps. Ce néologisme veut rendre compte du sens du temps caractéristique du film. En effet, alors que le français ne dispose que d’un mot, « temps », le grec en distingue deux : chronos, le temps calendaire, c’est-à-dire le temps ordinaire mesuré par nos montres, et kairos, le temps opportun, le temps favorable où surgit la nouveauté. Par exemple, le 3 septembre fait partie du chronos, mais constitue un kairos pour Amélie dont c’est l’anniversaire (de la conception).

[5] En voulant même honorer l’originalité de chaque acte d’amour, Jeunet frise le mauvais goût, ce que l’humour ne réussit pas à sauver.

[6] « Chaque âme humaine est immédiatement créée par Dieu » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 366 ; renvoie à Pie XII, Encyclique Humani generis, 1950, DS, n. 3896).

[7] À la manière dont Robert Musil en fait usage au début de L’homme sans qualité, d’autant qu’il s’agit d’une description météorologique (trad. Philippe Jaccottet, coll. « Points », Paris, Le Seuil, 1995, 2 tomes, vol. 1, p. 11).

[8] Cf. l’introduction : « La rencontre au cinéma ».

[9] Intégrant le tragique de l’existence, le film est donc loin d’avoir la naïveté ou l’optimisme béat qu’on lui a reprochés.

[10] Pour les décisions importantes, Saint Ignace de Loyola donnait, entre autres, la règle suivante : « Si j’étais sur le point de mourir, quel parti je préférerais avoir pris dans la délibération présente. Aussi comprendrai-je facilement que je dois le choisir maintenant » (Les exercices spirituels. Texte définitif [1548], trad. et commentaire de Jean-Claude Guy, coll. « Sagesses », Paris, Seuil, 1982, n. 186, p. 103).

[11] S. Augustin définissait la paix comme « la tranquillité de l’ordre » (La cité de Dieu, L. XIX, chap. 13, trad. G. Gambès, coll. « Bibliothèque Augustinienne » n° 37. Livres XIX-XXII, Paris, DDB, p. 111).

[12] Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. À noter que c’est la seule parole du Christ citée dans la Bible qui ne soit pas dans les Évangiles. Sur la corrélation entre secret et gratuité du don, cf. Pascal Ide, Eh bien dites : don !, p. 202-204.

[13] De plus, l’amertume à l’égard d’un autrui diabolisé en bourreau, qui constitue le fond insoupçonné de l’existence victimale du sauveteur, n’a (désormais plus ?) aucune prise sur elle. En effet, le triangle dit de Karpmann, qui décrit nombre de comportements interpersonnelles, distingue trois attitudes fondamentales : le sauveteur (« Je veux faire ton bien, que tu le veuilles ou non »), la victime (« Je ne peux rien faire sans toi »), le bourreau (« Tu ne m’aides jamais »). De plus, selon ce triangle, ces trois attitudes s’engendrent les unes les autres : le sauveteur force l’autre à être une victime et, s’il refuse, le transforme en bourreau. Or, l’altruiste adopte systématiquement le comportement du sauveteur (cf. Pascal Ide, Mieux se connaître pour mieux s’aimer, p. 283-286 ; cf. aussi le type 2 décrit par l’ennéagramme : Id., Les neuf portes de l’âme. Ennéagramme et péchés capitaux : un chemin psychospirituel, Paris, Fayard, 1999).

[14] Ne se dit-il pas ici une métaphore suggestive de la manière par laquelle Dieu s’abandonne entre les mains de l’homme ?

[15] Parmi les multiples théories actuelles de l’imagination, la doctrine ici proposée est celle même qu’ont développée et appliquée Clive Staples Lewis (par exemple : « Le mythe devenu fait », dans Dieu au banc des accusés, trad. Astrid et Étienne Huser, Paris, Éd. Sator, et Bâle, Brunnen Verlag, 1982, p. 41-46 ; Surpris par la joie, trad. M. Tadié, Paris, Seuil, 1964) et John Ronald Reuen Tolkien (« Du conte de fées », in Faërie, trad. Francis Ledoux, Paris, Christian Bourgois, 1974, p. 133-213).

[16] Cf. le beau petit ouvrage, plein de sagesse, de Stanislas Fumet, L’impatience des limites. Petit traité du firmament, Fribourg, (Suisse) Librairie de l’Université, 1942 : Versailles, Saint-Paul, 1999.

[17] Le terme est de Tolkien (cf., sur ce sujet, l’excellent développement de Grégory Solari, « J. R. R. Tolkien, réévangéliser l’imagination », dans le petit ouvrage de Stratford Caldecott, Didier Rance et Grégory Solari, Tolkien. Faërie et christianisme, Genève, Ad Solem, 2002, p. 77-98).

[18] En termes techniques, il faudrait faire appel à la distinction notamment hégélienne de l’universel abstrait et de l’universel concret : autant le premier met froidement les individus en relation par le biais de l’essence commune à laquelle ils participent (tous les hommes appartiennent à l’essence humaine), autant le second cherche à les connecter vitalement, par exemple par le dialogue, la solidarité ; ici, la mise en relation s’opère par le rayonnement de l’amour.

[19] Albert Camus, La Chute, Paris, Gallimard, 1956, p. 41.

Amélie Poulain (Audrey Tautou) est serveuse dans le café « Les Deux Moulins » à Montmartre. Cette jeune femme blessée par l’existence, orpheline de mère (Lorella Cravotta) et indifférente à son père (Rufus), trouve sens à sa vie en raccommodant celles des autres. Elle y déploie une imagination espiègle et débordante. Mais faire le bonheur d’autrui peut-il suffire à la rendre heureuse ? Rencontrant Nino Quincampoix (Matthieu Kassowitz), un jeune lui aussi assez paumé, saura-t-elle courir le risque d’une relation avec lui ?