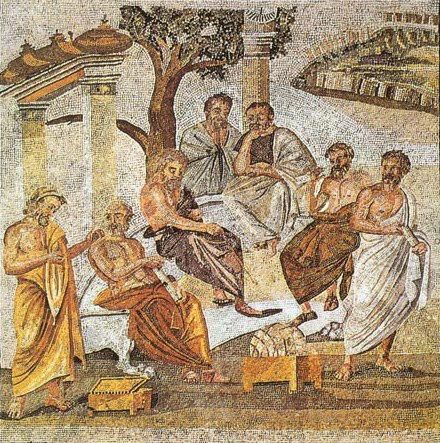

En plus d’avoir traité de l’amitié dans un dialogue, le Lysis, Platon a consacré l’un de ses plus fameux traités à l’amour : Le banquet [1]. Nombreux sont les commentaires de cette œuvre [2], et notamment du discours de Socrate (incluant le mythe de Diotime). Nous ne retiendrons que quelques éléments intéressant notre perspective, à savoir l’amour-don [3]. Nous défendrons que Platon-Socrate a pressenti génialement quelque chose de la distinction décisive entre les deux figures de l’amour, l’amour-attrait et l’amour-don (1). Toutefois, il les résorbe dans la première (2), malgré les difficultés que l’on peut opposer à cette affirmation (3), et en confirmité avec la dernière partie du discours (4).

- Par certains côtés, toute la signification philosophique du Banquet, mais, plus encore, de l’amour, se concentre dans la question qui ouvre la magistrale déconstruction que Socrate va opérer du brillant discours d’Agathon le bien-nommé : « L’amour est-il amour de rien ? ou bien de quelque chose [4]? » En effet, l’amour-attrait est essentiellement finalisé par le bien, donc vers « quelque chose », alors que l’amour-don est essentiellement extatique, sortie de soi pour « rien ». Dès l’aurore de la pensée, dès le premier discours sur l’amour, la question est posée : l’amour précède-t-il ou non son objet ? Quelle acuité sapientielle dénote une telle interrogation ! Il n’y va pas de la seule différence entre métaphysique et phénoménologie, mais de l’être même de l’amour. Certes, Socrate ne perçoit pas toute la portée de sa question et ne peut anticiper la nouveauté décisive que le christianisme révèlera de l’agapè. Assurément aussi, sa maïeutique invite Agathon à reconnaître que son discours est d’autant plus riche en mots que sa pensée est indigente en concepts. Briller n’est pas illuminer. Mais Socrate ne désapprend que pour apprendre.

D’ailleurs, pour une fois, le philosophe ne se contente pas de conduire ses interlocuteurs à l’ignorance, porte du savoir, mais, par le biais de la prêtresse de Mantinée, nous instruit sur l’éros. En effet, Socrate ne sait rien « si ce n’est pas choses d’amour [5] ». Mais même ces « choses », il ne les sait que par dotation. Et telle est la deuxième leçon du Banquet, toujours selon notre perspective : sur l’amour, on ne peut que transmettre, c’est-à-dire vivre de la logique même du don qui consiste à recevoir, s’approprier et (re)donner. Ainsi, l’in actu signato de la pensée trouve sa crédibilité dans l’in actu exercito de la vie : non seulement on ne saurait séparer ce qui est éprouvé de ce qui est intelligé, mais le premier précède sa thématisation.

Selon le mythe de Diotime transmis par Socrate, Éros est fils de Poros et Penia. Le grand helléniste Léon Robin a voulu traduire ces deux noms, proposant « Ressource » pour Poros et « Pauvreté » pour Penia. Ce qu’il gagne en clarté, il le perd en richesse et concrétude de sens. Mais peut-on rendre en français ces deux vocables ? Poros signifie en son premier sens « voie d’eau », « passage », « canal ». Or, ceux-ci servent au transport des marchandises. Aussi les termes de la même famille appartiennent-ils au vocabulaire marchand et à la transition. C’est ainsi que poreia désigne le « passage ». Élargissant encore sa signification, Poros exprime ce qui « tisse des médiations [6] ». Il finit donc par s’identifier à « ressource », comme l’affirme Léon Robin, à condition qu’on y entendre résonner toute la polysémie concrète que l’on vient d’esquisser. Précédé du a- privatif, l’a-poria, qui, par décalque, a donné le français « aporie », désigne la difficulté, c’est-à-dire l’absence de passage (vers la solution). En regard, le terme Penia est plus aisé à cerner. Il signifie l’« indigence », la pauvreté privée de ressources et, pour cela, toujours en chemin. Voilà pourquoi Penia cherche à « se faire faire un enfant [7] ».

Or, là encore, cette double ascendance de l’amour – qui est fils de Poros et Penia – ne dit-elle pas quelque chose de l’ambivalence essentielle de l’amour ? Voire, Platon aurait-il surmonté – ou du moins ébauché un dépassement de – la difficulté considérable posée par cette tension ? En effet, en tant que sa mère est Penia, l’éros est toujours pauvre et pauvreté en chemin, mais en tant que son père est Poros, générosité débordante, il engendre. Plus encore, inconnu des mythes traditionnels, Poros est lui-même enfant de Métis ; or, Métis (littéralement, « le conseil, la ruse ») est la pensée première [8] ; voilà pourquoi, ayant hérité de sa grand-mère, Métis est philosophe : « Éros passe sa vie à philosopher [philosophôn dia pantos tou biou] [9] ». D’ailleurs, toute en habileté, Métis est une source inépuisable d’inventions, de moyens (méchanè) pour se tirer d’affaire, inspirant le « rusé Ulysse ». Voilà pourquoi Éros est « sans cesse en train de tramer quelque ruse ». Or, qui dit source constamment créatrice dit don jaillissant ; qui dit ruse ou jeu dit activité désintéressé. À l’instar de Métis, Éros ne participerait-il pas à la gratuite auto-donation ?

- Quelle que soit cette gratuite générosité, c’est la pauvreté qui domine dans le discours de Socrate-Diotime. Cette créativité sans limites est enrôlée dans la recherche du Beau qui pourra enfin combler toute aspiration. De même la virilité, la véhémence, voire la violence du désir qu’Éros tient de son père Poros – Platon la qualifie de deinos, « terrible », « redoutable » – est entièrement mise au service de la captation de sa proie [10]. Enfant de bohëme, cet amour va-nu-pied (« couchant par terre et à la dure, dormant à la belle étoile [11]») n’est jamais en repos, parce qu’il n’est pas communication de soi.

Voilà pourquoi, avec conséquence, Platon se refuse de diviniser l’Amour. « Comme toi, Agathon, quand j’étais jeune, […], comme tout le monde, je pensais que l’Amour était un dieu [12] ». En effet, pour les Grecs, Éros est un dieu et même l’un des plus anciens : Hésiode ne le rapproche-t-il pas du Chaos [13] ? N’est-ce pas ce qu’affirment les divers participants au Banquet [14] ? Tout au contraire, l’une des finalités du discours de Diotime, qui est elle-même la porte-parole de Platon, est de montrer que l’amour n’est pas un dieu, mais un daimon, et un « grand démon ». Or, le daimon est un demi-dieu, c’est-à-dire un intermédiaire entre le divin et le non-divin, l’immortel et le mortel – et un intermédiaire actif, autrement dit, médiateur, permettant le passage, la montée de l’homme vers le divin. Mais la raison de fond est ailleurs et tient à l’essence de l’amour. Pour un Grec, l’amour est l’acte de celui qui tend vers son accomplissement par opposition à l’acte de celui qui est déjà accompli. Tout au contraire, « Dieu, s’il est vraiment Dieu, n’a besoin de rien [15] ». Au sommet de sa Métaphysique, Aristote lui-même fera de Dieu non pas celui qui aime, mais celui qui est aimé. Précisément, il meut le monde non en l’aimant, mais en étant aimé de lui comme cause finale ultime [16]. Par conséquent, tant que l’amour est conçu comme une tension ou un attrait, il ne peut s’attribuer en propre à Dieu. Pour ne déroger ni à la nature de Dieu parfait, donc auto-suffisant, ni à la nature de l’amour qui est perfection, celui-ci devra radicalement changer de chiffre, donc se révéler tout autrement. Assurément, Platon a voulu montrer, par le mythe de Diotime, que l’Éros n’est pas celui que l’on célèbre, mais il l’a payé au prix fort : en dédivinisant l’amour. C’est en changeant de nom et surtout de nature que l’amour pourra à nouveau prétendre à la divinité.

- Mais, objectera-t-on, si l’on suit la lectio difficilior de Marie-Claire Galpérine qui affirme la présence d’un « tournant décisif » dans le discours de Diotime [17], l’amour se présente maintenant sous un tout autre visage : non plus ce qui est en peine de posséder son objet, mais ce qui enfante : « L’œuvre de l’Éros est enfantement dans la beauté [18]». Plus significative encore est cette distinction qui oppose ou semble opposer les deux formes d’amour : « L’objet de l’Éros, Socrate, ce n’est pas le beau », mais « c’est de procréer et d’enfanter dans le beau [19]». Ne nous trompons pas, la différence réside non pas entre l’objet (le beau) et l’acte porteur de l’objet (« engendrer dans le beau »), mais entre le manque et la plénitude, entre la fécondité qui déborde et le désir qui dévore. De fait, pour l’établir, Diotime invite Socrate à méditer sur la vie qui est joie de s’épancher, d’enfanter, de procréer, voire de se sacrifier (les bêtes « ne sont-elles pas prêtes à se battre pour leurs petits, les plus faibles contre les plus fortes et à sacrifier leur vie [20] ? ») La question rebondit aussitôt : d’où naît ce besoin d’ainsi donner la vie, cette « impatience d’engendrer [21] » ? Sans surprise, la réponse ne réside pas dans la seule jouissance sexuelle, ni la seule propagation de l’espèce. L’animal, comme l’homme lui-même, sont mus par une réalité autrement plus élevée et proprement divine : « la procréation, c’est ce que peut comporter d’éternel et d’impérissable un être mortel [22] ». Ainsi, le génie de l’amour que, par Diotime, Socrate est conduit à admirer, réside dans sa force créatrice.

Une autre difficulté surgit. En soulignant le primat de l’oblation sur la captation, Platon ne divinise-t-il pas l’Éros, contredisant ce que nous avons affirmé de sa nature démonique et mettant en péril le mythe ? Non point. En effet, l’Éros est finalisé par autre chose que lui : la participation à la nature divine qui est immortelle. Il ne peut donc s’identifier à la gratuité sans raison de l’auto-communication. L’immortalité demeure, pour le Grec, un bien autrement plus désirable que le don à l’être aimé. Non seulement il est incapable d’imaginer un Dieu qui se donnerait (dans la création et, a fortiori, dans l’Incarnation), mais il n’a pas pu expérimenter, au ras des relations humaines (même l’amitié, pour Aristote) que le seul repos béatifiant coïncide avec le don à l’aimé.

Allons encore plus loin. On pourrait objecter que le propre de l’Éros est de faire l’unité : non seulement entre les vivants, mais au sein du vivant qui est rongé par la corruption. En effet, en son corps, mais aussi en son âme, c’est-à-dire en sa connaissance, « il se renouvelle incessamment » ; or, c’est l’amour qui maintient l’unité, certes, « non point comme ce qui est divin, par l’identité absolue d’une existence éternelle, mais par le fait que ce qui s’en va, miné par son ancienneté, laisse après lui autre chose, du nouveau qui est pareil à ce qu’il était [23] », autrement dit l’« image mobile » de l’immobile éternité divine, selon l’expression fameuse du Timée [24].

Nous répondrons que cette communion, c’est-à-dire cet échange de dons (« Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé »), est, une nouvelle fois, voulue pour autre chose qu’elle-même : accéder à l’éternité. L’« œuvre » la plus haute de l’Éros n’est pas la communication de soi, mais ce repos en soi-même, sans nulle mutabilité, qu’est l’immortalité. La genesis est pour la stasis. Balthasar ne s’y est pas trompé, Grégoire de Nysse a offert la première métaphysique proprement chrétienne, quand il a cherché à identifier en Dieu cette stasis à la kinésis [25]. Et cette identification se fait par l’amour dont l’œuvre est, justement, de se donner pour s’accomplir dans l’échange des dons. Enfin, Platon offre deux figures concrètes, l’une de la fécondité, l’autre de la communion. La première est celle de la pensée : l’âme est féconde de la pensée ou de la connaissance [26] ; de fait, la maïeutique que Socrate exerce à l’égard des âmes des jeunes hommes, comme sa mère à l’égard des corps des jeunes femmes, les fait accoucher de la vérité [27]. Il demeure une maïeutique supérieure, celle qui nous rend féconde de l’amour répandu en nos cœurs. La seconde figure est la communion politique. En effet, pour Platon, « de beaucoup la plus grande et la plus belle forme de la pensée est celle qui concerne l’ordonnance des cités. Son nom est sagesse pratique ou justice [28] ». Aussi le législateur, tel Lycurgue ou Solon, est-il considéré par les Anciens, comme l’homme le plus proche des dieux. Certes, avec réalisme, le Grec sait que cette réalisation supérieure passe d’abord par une âme philo-sophe qui est capable de se laisser féconder par le maître, donc de se laisser informer par le bel ordre de la justice, avant de l’élargir et de le transmettre à toute la cité [29]. Toutefois, primo, cet amour qui se concentre dans l’œuvre si typiquement grecque de la païdéia (que l’on peut traduire par « éducation », si on élève ce terme jusqu’à l’enfantement aimant) demeure limité à la relation masculine et heureusement chaste entre le maître et l’âme de son disciple ; il ne s’étend pas jusqu’à l’amour charnel et spirituel des époux dans la communion sexuée ouverte à la vie. Secundo, la voie que l’élève devra suivre, c’est-à-dire le chemin d’initiation des Mystères grecs conduisant jusqu’à l’« époptie », c’est-à-dire la vision finale du dieu présent au fond du sanctuaire, est décrite selon la célèbre montée dialectique ; or, cette hiérarchie va des beaux corps, ou plutôt de l’attachement à « un seul beau corps [30] », à la Beauté en soi, cette « Beauté d’une nature merveilleuse », via « l’océan du Beau [31] » qu’est la beauté des sciences qui ne cessent d’enfanter des pensées toujours nouvelles (c’est le troisième degré) ; mais, étrangement, la beauté de l’âme qui « est plus précieuse que le corps [32] » correspond au plan politique, puisque la beauté de la cité est celle, élargie, de l’âme ; cette beauté intérieure ne constitue donc que le deuxième degré. Enfin, Diotime elle-même ne sait si « l’initiation parfaite et la révélation finale seraient à la portée [33] » de Socrate, donc si les moyens sont à la hauteur du désir. Ce point fera au fond l’objet de la dernière partie du Banquet, le discours d’Alcibiade.

Le contradicteur insistera une dernière fois. Platon ne parle-t-il pas d’un engendrement et d’un enfantement dans la Beauté, donc dans la gratuité ? Nous répondrons que, d’abord, la première note platonicienne de la Beauté semble être l’unité, pas seulement passive (comme résultat), mais active (comme effectuation) : est beau ce qui unit (ce qui est accord ou « harmonie [34] »), est laid ce qui divise. Mais l’amour conçu comme auto-donation est beau pour son lumen (son irradiation diffusive) avant que de l’être pour sa species (son résultat configuré). Il existe une corrélation stricte, voire une bijection, entre le rayonnement de la lumière et le jaillissement extatique du don de soi. Et cette livraison totale de soi est la condition nécessaire d’une communion qui, pour être asymétrique, est sans nulle dénivellation. De plus, cette Beauté écarte la laideur (« Il lui est impossible d’engendrer dans la laideur [35] »), donc ne peut prétendre à la transcendantalité ; en regard, l’amour qui se communique engendre une esthétique capable d’assumer son contraire apparent, c’est-à-dire ce qui est défiguré ; le beau devient alors coextensif à l’être. Enfin, n’est-il pas significatif que Platon décrive l’épreuve de la laideur face à laquelle l’être fécond ne peut pas enfanter, de la manière suivante : « d’un air sombre et chagrin, il se pelotonne, il se replie sur lui-même [36] » ? Comment ne pas évoquer une autre attitude, elle aussi éminemment incarnée : seul résiste à la tentation de se mettre en boule, l’Amour qui, assumant jusqu’à l’extrême la laideur du péché, s’est mis en croix ?

- À travers le discours qu’Alcibiade prononce au terme du dialogue, Le banquet a une dernière leçon à nous livrer sur l’amour. Ainsi qu’on le sait, le général athénien va se dérober au devoir non pas de prononcer un discours, mais de faire l’éloge de l’Amour, pour lui substituer un éloge de Socrate et nous livrer « le discours le plus profond et le plus grave que nous puissions trouver dans toute la littérature antique [37]». Mais que peut-on ajouter à la parole de Socrate qui, instruit sur l’amour par Diotime, est allé jusqu’au bout de ce qu’une âme grecque peut comprendre et révéler de l’amour ? En fait, il ne sera pas parlé de la donation – du moins pas immédiatement –, mais de sa réception.

Alcibiade décrit d’abord l’unicité de Socrate à partir de deux images. La première dévoile sa constitution paradoxale : ce contraste entre la laideur de l’extérieur (le corps) et la beauté de l’intérieur (l’âme) – à l’image de ces Silènes sculptées, figurines de dieux qui s’ouvrent par le milieu : « Y a-t-il quelqu’un qui ait vu les images de divinités qu’enferme l’intérieur ? » [38]. La seconde développe son pouvoir de séduction : cette structure ontophanique paradoxale engendre une musique qui, telle celle émise par la flûte du satyre Marsyas, entraîne irrésistiblement : alors que Périclès, l’orateur par excellence, celui qui a enflammé la démocratie athénienne, parle « bien », « le Marsyas que voici, maintes fois même, m’a mis en de tels états que l’existence, je la jugeais impossible si je me comportais comme je me comporte [39] ». Et le plus grand homme politique du moment, Alcibiade, va jusqu’à avouer : « ses paroles font couler mes larmes [40] ». Cette description le conduit à cet aveu unique dans l’Antiquité et que, peut-être, seule son ébriété lui permet d’oser : la blessure d’amour qu’il ressent pour Socrate. Il a subi la « plus douloureuse morsure, et au point où il peut être le plus douloureux d’avoir été mordu : cœur, veux-je dire, âme, ou quel que soit le nom dont il faille appeler cela [41] ». Certes, blessure d’amour pour Socrate, puisqu’elle se transforme dans son contraire [42], selon la logique passionnelle que les Anciens n’ignorent pas, – mais plus encore, blessure d’amour vis-à-vis de la sagesse : Alcibiade est « blessé, mordu par les propos de la philosophie [43] » que Socrate incarne. Une seule solution s’offre à lui : séduire Socrate.

Comment Socrate a-t-il répondu à cette demande ? Il se dérobe – sans pour autant refuser son amitié (« bienheureux ami »). En effet, en cherchant à en faire son amant, Alcibiade prend au lieu de recevoir ; il s’aliène au lieu de s’affranchir. Au plus inattendu des sentiments qu’avait éveillé l’amour, « la honte [44] », s’ajoute un autre qu’il ne sait nommer, la jalousie. De même que l’amour qui dévore caricature l’amour qui donne (librement et gratuitement), de même la possession qui prend contrefait la réception qui accueille (librement et gratuitement). Mais il y a plus. Socrate affirme que, s’il ne veut pas être pris, c’est qu’il n’y a rien à prendre en lui : « Fais attention, pourtant, bienheureux ami, que je n’aille pas te faire illusion, moi qui ne sais rien [45] ! »

Assurément, Socrate dénonce une attitude de prise qui manque l’amour. De plus, il révèle une loi importante de la réception, à savoir que celle-ci ne consiste pas en un remplissage : si la matière qui contient se remplit d’une autre matière qu’elle contient comme le vide reçoit le plein, il n’en est pas de même de l’esprit et donc de la relation maître-disciple instaurée par la païdéia [46].

Il demeure que Socrate se refuse à être aimé. Si transparent soit-il à la divinité dont il se fait l’instrument et le médiateur, si ignorant soit-il de la vérité qui se manifeste à son insu (au sens le plus propre) dans l’âme s’instruisant à ses côtés, le philosophe athénien demeure une personne, il ne se réduit pas à un canal inexistant. De même que Platon n’a pas su qu’existait un amour dont toute la joie est de donner le plus possible au point de se donner, de même Socrate n’a pas découvert qu’existait une réception dont toute la joie est de se laisser aimer le plus possible au point de se recevoir. Un autre Médiateur que lui, qui fait entendre une autre parole que la sienne, acceptera d’être aimé, follement aimé, pour conduire ses disciples à l’Invisible à qui il obéit et qu’il ne fait que révéler. Et cet amour ne conduira pas à la passion de la jalousie destructrice, car il s’absente en laissant la présence de celui qui l’intériorise : « Il vous est bon que je parte [47] » ; il consentira à la Passion qui transforme la violence en pardon et la mort en vie éternelle.

Enfin, il n’est pas impossible de tirer un enseignement de la manière dont Socrate, au présent cette fois-ci, répond à Alcibiade et aux autres convives, dans l’épilogue du Banquet : Socrate n’a rien à dire, lui qui n’a rien non plus à écrire. Ce rien se retrouve dans le « pour rien » qui le fait agir. Or, il donne gratuitement car il a reçu gratuitement. Il révèle en creux qu’il a reçu pour rien. Il demeure donc un non-dit : la pauvreté de celui qui s’est résolument rangé du côté de Pénia (et n’est donc plus guère fils de Poros), signale qu’il existe un être divin infiniment riche qui a donné et donne pour rien.

Concluons. Dans sa génialité, Platon a pu deviner quelque chose de ce mystère de profusion surabondante et altérisante qu’est l’amour. Mais il l’a – presque – totalement subordonné au désir éperdu de captation de l’aimé, et à l’accès à cette immortalité qui est auto-possession immuable. S’il a eu la surprenante lucidité de ne pas naïvement diviniser l’Éros, il n’a pu comprendre que celui-ci n’épuise pas l’essence de l’amour et que, en Dieu et en l’homme participant de Dieu, il devient donation de soi. En effet, l’éros platonicien est lui-même finalisé par la sagesse. Il est donc extase uniquement comme ivresse dionysiaque, non comme gratuite communication de soi.

On se souviendra aussi de la leçon de Platon sur l’œuvre politique de l’amour, mais celle-ci ne se réalise que dans la cité de Dieu, dans le plérôme eschatologique, autrement dit lorsque l’âme aura été enfantée et informée non pas seulement par la contemplation du bel ordre de la justice qui est harmonie, mais par celle de l’Amour qui convertit le chaos de la violence dans le cosmos de la réconciliation et est taxis autant que périchorèsis. Mais comment Platon aurait-il pu s’élever plus haut que l’idéal de la beauté politique, lui qui considère que la Beauté en soi, dont l’âme doit se « nourrir [48] », cette Beauté qui est belle absolument et pas sous un certain rapport, « n’est pas celle d’un visage » ou « d’une science [49] », donc demeure au-delà de toute forme, voire « au-delà de l’être [épéikéna tès ousias] [50] » ?

Pascal Ide

[1] Sur l’amour chez Platon en général, l’étude ancienne de Léon Robin (qui fut sa thèse complémentaire de doctorat de philosophie) demeure pertinente (La théorie platonicienne de l’amour, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », Paris, p.u.f., 1908, 31964).

[2] Cf., notamment, Jean-François Mattéi, « Le symbole de l’Amour dans le Banquet de Platon », Rémi Brague et Jean-François Courtine (éds.), Herméneutique et ontologie. Hommage à Pierre Aubenque, coll. « Épiméthée », Paris, p.u.f., 1990, p. 55-77 ; « Eros : le mythe de l’amour », dans Platon et le miroir du mythe. De l’âge d’or à l’Atlantide, coll. « Thémis Philosophie », Paris, p.u.f., 1996, chap. x, p. 283-306.

[3] Entre autres études, je me suis aidé de celle d’une lectrice aussi compétente qu’assidue de ce dialogue : Marie-Claire Galpérine, Lecture du Banquet de Platon, Lagrasse, Verdier, 1996.

[4] Le Banquet, 199 d.

[5] Ibid., 177 d.

[6] Marie-Claire Galpérine, Lecture du Banquet de Platon, p. 8-9.

[7] Le Banquet, 203 b.

[8] Cf. Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence ou la Métis des Grecs, coll. « Champs », Paris, Flammarion, 1974.

[9] Le Banquet, 203 d.

[10] Ibid., 203 d.

[11] Ibid., 203 d.

[12] Ibid., 201 e.

[13] Hésiode, Théogonie, v. 120.

[14] Cf. Le Banquet, 202 b. Cf. 179 c-d. L’amant est « chose plus divine que l’aimé » (Ibid., 180 b). Etc.

[15] Euripide, Héraclès, v. 1345.

[16] Cf. Aristote, Métaphysique, Lambda, 7, 1072 b 3.

[17] Celui-ci se produit exactement en 206 b (cf. Marie-Claire Galpérine, Lecture du Banquet de Platon, 2e partie, p. 25 s).

[18] Le Banquet, 206 b.

[19] Ibid., 206 e.

[20] Ibid., 207 c.

[21] Ibid., 206 c.

[22] Ibid., 206 e.

[23] Ibid., 207 d.

[24] Platon, Timée, 37 d.

[25] Cf. Hans Urs von Balthasar, Présence et pensée. Essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de Nysse, Paris, Beauchesne, 1943, 21988, notamment la conclusion, p. 140 s.

[26] Le Banquet, 207 e – 208 a.

[27] Cf. Platon, Théétète, 210 d.

[28] Le Banquet, 209 a.

[29] Cf. Platon, République, VI, 484 c et 500 c.

[30] Le Banquet, 210 a.

[31] Ibid., 210 d.

[32] Ibid., 210 c.

[33] Ibid., 209 c-210 a.

[34] Ibid., 206 c.

[35] Le Banquet, 206 c.

[36] Le Banquet, 206 d.

[37] Marie-Claire Galpérine, Lecture du Banquet de Platon, p. 42. Cf. toute la 3e partie.

[38] Cf. Le Banquet, 215 b.

[39] Ibid., 215 e – 216 a.

[40] Ibid., 215 e.

[41] Ibid., 218 a.

[42] « Maintes fois, c’est avec joie que j’aurais vu sa disparition du nombre des hommes » (Ibid., 215 c).

[43] Ibid., 218 a.

[44] Ibid., 216 b.

[45] Ibid., 219 a.

[46] Cf. Platon, République, VII, 518 b-c. À noter que l’on peut concevoir cette relation maître-disciple autrement que sur le mode platonicien du latent-patent qui accorde plus au récepteur – par exemple sur le mode aristotélicien de la puissance et de l’acte qui accorde plus à l’efficience du donateur.

[47] Jn 16,7.

[48] Platon, Phèdre, 247 d.

[49] Le Banquet, 210 e-211 a.

[50] Platon, République, VI, 509 b.