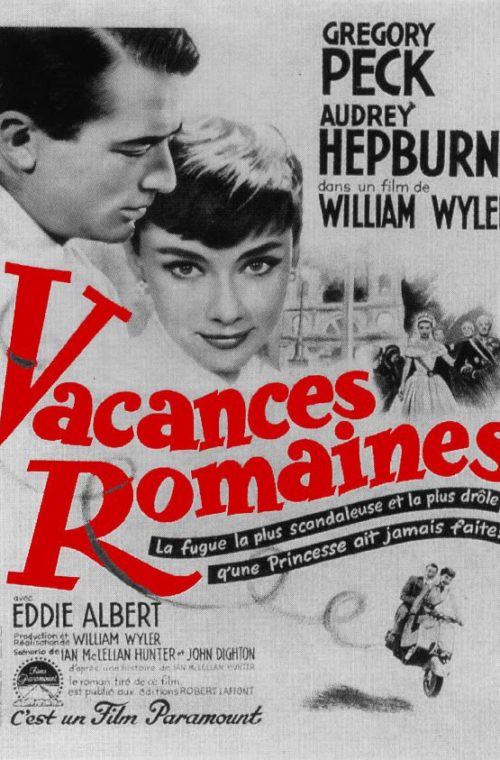

Vacances romaines, comédie américaine de William Wyler, 1953. Avec Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert.

Thèmes

Amour, rencontre, renoncement.

Cette alerte comédie, qui fut justement couronnée de nombreux Oscars, est présentée tantôt comme un conte de fée fleur bleue qui, nostalgiquement, ne conclut pas ; tantôt comme une fable douce-amère et même ironique sur l’impossible rencontre des classes sociales, voire des nations différentes (thème omniprésent dans les interviews de la princesse) ; tantôt comme un charmant prétexte à une visite de la plus belle ville du monde (unique décor de toutes les scènes, ainsi qu’il est dit dans le générique), idéalisée et rehaussée par la magie de la photographie noir et blanc et par la musique sensible de Georges Auric (quel nom prédestiné pour la ville dorée !) ; variante : l’histoire d’amour est une métaphore de l’affection que la Ville Éternelle ne peut manquer de susciter dans le cœur du visiteur. À moins que le film de Wyler ne soit un savant mélange de ces trois composantes.

Vacances romaines n’est pas une histoire d’amour comme les autres. Les grandes fresques romantiques brossent un amour impossible et hors institution sur fond de guerre (de Autant en emporte le vent et Docteur Jivago jusqu’à Pearl Harbour et Le patient anglais) ; le film de Wyler nous conte, après guerre, l’histoire d’un amour hors cadre mais sur fond de vacances dans une Rome riante et paisible. Plus modestement, le film romantique (de Pretty Woman au Titanic) dope parfois l’amour par la transgression du tabou des différences de classe ; Vacances romaines joue avec l’interdit, mais se refuse à la facilité de le briser. S’il opte pour une finalité qui incite moins au rêve, serait-ce par souci de réalisme (de tels mariages demeurent exceptionnels) ? Non point. Un signe ne trompe pas : l’émotion finale n’est pas moins intense et durable que dans les quelques exemples suscités. Serait-ce qu’ici le sentiment emprunte à une source plus profonde que l’idéalisation : la générosité du don de soi ? Il n’y a pas larmes plus belles que celles que nous arrache le libre renoncement à l’être aimé et le consentement aimant à une perte féconde.

Pascal Ide

Cette alerte comédie, qui fut justement couronnée de nombreux Oscars, est présentée tantôt comme un conte de fée fleur bleue qui, nostalgiquement, ne conclut pas ; tantôt comme une fable douce-amère et même ironique sur l’impossible rencontre des classes sociales, voire des nations différentes (thème omniprésent dans les interviews de la princesse) ; tantôt comme un charmant prétexte à une visite de la plus belle ville du monde (unique décor de toutes les scènes, ainsi qu’il est dit dans le générique), idéalisée et rehaussée par la magie de la photographie noir et blanc et par la musique sensible de Georges Auric (quel nom prédestiné pour la ville dorée !) ; variante : l’histoire d’amour est une métaphore de l’affection que la Ville Éternelle ne peut manquer de susciter dans le cœur du visiteur. À moins que le film de Wyler ne soit un savant mélange de ces trois composantes.

À mon sens, ces dernières sont au service d’un récit autrement plus profond : celui d’une rencontre improbable entre un pigiste sans le sou et une princesse bénie des dieux ; une rencontre paradoxalement d’autant plus féconde qu’elle sera inachevée ; une rencontre qui ne laisse pas un goût de cendres, car elle ouvre à plus grand qu’elle. Le tout sur fond d’une Rome peut-être moins superficiellement visitée qu’il n’y paraît.

1) Deux mondes disjoints

Le film joue avec facilité mais bonheur, du contraste, source de comique. Passons les différences évidentes de sexe, de culture, de caractère.

a) Opposition…

Il n’est que trop clair que le monde de « Son Altesse Royale » multiplie les contraintes. Spatiales et temporelles. Le palais romain est splendide mais le bonheur que la princesse éprouve à franchir les grilles cachée dans une camionnette, montre bien qu’il s’agit d’une prison dorée. L’emploi du temps que sa camériste édulcore en le baptisant « programme », n’est qu’une suite de représentations formelles ; derrière l’apparente variété des visites se cache la répétition mortellement ennuyeuse des mêmes paroles protocolaires, des mêmes salutations sucrées, des mêmes discours convenus. Et ce qui pourrait constituer un réel plaisir comme une valse se transforme invariablement en une insupportable corvée : lorsque le cavalier n’est pas grisonnant, il est muet. Les relations sont tout aussi superficielles, donc dénuées de profondeur, que le temps est répétitif, donc privé de nouveauté.

Ces limites physiques ne font que redoubler et exprimer les contraintes intérieures. Ces coercitions ne seraient rien si elles ne s’accompagnaient de frustrations permanentes. La princesse doit refuser avec politesse la voiture qui lui plairait (« Non merci ») et accepter avec joie l’olivier qui ne l’agrée pas (« Merci »). Même sa vie intime est réglée, son habillement (ses longues et déprimantes chemises de nuit), son menu avant coucher (un verre de lait et un biscuit), sa compagnie (la comtesse), sa coupe de cheveux, etc. Enfin, dans ce climat étouffant, les plus grandes émotions imaginables sont suscitées par un soulier : terreur quand il se détache du pied, intense soulagement quand il est rechaussé, la douloureuse décomposition des visages de l’entourage n’ayant d’équivalent que leur radieuse transfiguration. L’étiquette a confisqué toute vie affective.

En douceur, mais méticuleusement et très efficacement, l’entourage d’Anne travaille à ce qu’elle écrase tout sentiment non conventionnel et n’éprouve que les émotions autorisées : elle doit aimer sa robe de nuit que pourtant elle déteste ; elle ne doit pas pleurer même si elle est épuisée et triste ; elle ne doit pas regarder par la fenêtre, même si elle désire voir les gens festoyer ; etc. Voilà pourquoi la princesse se tourne avec gratitude vers la figure paternelle du médecin lorsqu’il affirme : « Pleurer fait parfois beaucoup de bien », parole qu’aussitôt l’entourage annule.

Tout opposé est le moteur de la vie de Joe – sur lequel nous serons aussi elliptiques que le film l’est – : non plus le devoir, mais le plaisir ; non plus la contrainte, mais la liberté. Celle de jouer, celle de ne se donner aucune limite de temps. Certes, Joe ne vit pas dans un palais. Du moins a-t-il le droit d’admirer la ville à partir de la terrasse de son appartement.

b) … sur fond de similitude

Mais l’opposition ne fonctionne si bien que parce qu’elle dissimule une secrète similitude, celle-ci étant le ressort secret d’un possible amour. Anne et Joe ne supportent plus leur vie. On ne s’étonnera pas que la princesse, systématiquement brimée, laisse échapper, désespérée : « Je ne peux plus supporter la vie qu’on m’impose ». D’ailleurs le corps avait précédé la parole : abandonnant la chaussure et tout ce qu’elle peut symboliser de contrainte et d’enfermement, son pied n’avait-il pas commencé à prendre des vacances ?

Mais on s’étonnera qu’il en soit de même de Joe. Celui-ci n’est pas seulement joueur, il est flambeur : sans le sou, devant deux mois de loyer à son logeur et vivant d’avances sur son salaire, il continue à dépenser un argent de plus en virtuel dans un tripot ; bien que sur un siège éjectable, il arrive considérablement en retard à son bureau et joue au jeu périlleux du mensonge avec un patron sourcilleux et méfiant. Mais il y a plus. La frustration de tirer le diable par la queue n’est rien comparée à une autre qu’on apprend au détour de son algarade avec son patron : Joe souffre de ne pas réaliser son idéal, revenir à New York et obtenir un emploi stable dans une grande agence de journalisme.

Bref, contrainte et plaisir sont tous deux sources d’aliénation. La princesse, comme le journaliste, sont encore à la recherche du véritable bonheur. Ainsi, loin de naïvement valoriser l’hédonisme contre le formalisme, le scénario les renvoie dos à dos comme les deux extrêmes, rigoriste et laxiste, d’un même genre aliénant.

2) Une aide à la rencontre

Comment deux êtres aussi différents pourront-ils se rencontrer ? Le hasard heureux d’un croisement ne saurait suffire. Aussi vite mis en présence, aussi vite quittés, le temps de mettre la jeune fille dans un taxi qui la reconduirait à domicile. La rencontre sera portée par des adjuvants extérieurs et involontaires, aussi humbles qu’utiles.

a) Aide à l’approche

Certes, Anne ne manque pas d’audace : elle a abandonné les signes vestimentaires sécurisants liés à son statut de princesse ; elle a surplombé le vide du balcon ; elle a traversé le palais sillonné de gardiens ; enfin, elle s’est cachée dans une camionnette. Certes, on peut se demander si, secrètement, le désir de s’approcher de l’homme interdit n’accroît pas les effets anesthésiants du médicament. Anne demeure toutefois une jeune fille qui ignore tout du monde extérieur (si déjà, elle marche dans la rue en ignorant les règles les plus élémentaires de la circulation, que dire d’elle quand elle s’avise de prendre le guidon d’un scooter ?) et plus encore d’un homme au curriculum vitae dont rien n’indique qu’il soit insoupçonnable. Si donc la princesse ose franchir tant d’obstacle et a pu demeurer chez Joe, c’est seulement grâce à la désinhibition causée par le somnifère que le médecin lui a fait avaler après sa crise de nerfs.

Rien n’est non plus joué chez cet ours sinon égoïste, du moins égocentrique, qu’est Joe : l’absence de cuisine montre en tout cas que se marier n’est pas le premier de ses soucis. Voilà pourquoi, de son côté, Joe bénéficiera d’abord de l’aide appréciable que constitue sa curiosité de journaliste : que diantre peut faire dehors en pleine nuit sur un banc une jeune fille instruite et bien habillée ? Croit-il à son hypothèse d’une ivresse ? Ses paroles répétées (« Je suis charmée »), son originalité (elle dit n’avoir jamais d’argent sur elle) doivent aussi l’intriguer. Ensuite, comme homme, il ne peut pas ne pas être secrètement attiré tout autant par le charme que par la fragilité qui émane de cette jeune fille distinguée. Le chauffeur de taxi l’atteste qui ne se prive pas, bien que père de trois enfants, de multiplier les regards à la dérobée ; de même le gardien la qualifiera de « bellissima » avec un air de fin connaisseur. Enfin, la rencontre des corps, pour être involontaire, n’en est pas moins touchante (sic) : l’abandon de la tête d’Anne sur l’épaule de Joe, dehors et dans le taxi, le repos de son corps sur le dos du journaliste lorsqu’il ouvre la porte de son appartement, la demande d’être dévêtue – autant de rapprochements des corps qui favorisent le rapprochement des âmes.

Il n’est pas jusqu’aux circonstances – la crainte du chauffeur de taxi, l’absence nocturne d’autres possibilités – qui n’offrent aussi un coup de pouce à cette rencontre.

b) Aide à la distance

Une rencontre est toujours un savant et délicat ajustement qui permet la proximité sans pour autant sombrer dans la fusion. Le tête à tête prépare au cœur à cœur seulement s’il ne tombe pas dans le corps à corps.

L’inconscience de la somnolente jeune princesse est telle (« Voulez-vous m’aider à me déshabiller ? ») que la vertu de Joe ne sera pas de faible importance ni de mince mérite. Si on ne peut oublier le poids du conditionnement culturel qui, en cette heureuse époque, disposait à interdire de profiter d’une telle situation, nous n’avons nulle raison de minimiser la chasteté de l’Américain qui, à la discrétion du regard et du geste (il ne la touche pas, même en la faisant changer de couchette), joint celle de la distance (il sort et attend dix minutes qu’elle se mette au lit).

3) Une rencontre ambiguë

Néanmoins, cette rencontre promet de tourner court si les libertés ne s’engagent. En effet, les conditionnements qui, jusqu’ici, ont favorisé le rapprochement, se sont épuisés. Pire, il demeure ceux qui, au contraire, stimulent l’éloignement.

a) Une princesse moins libérée qu’elle ne le croit

La princesse Anne n’a pas l’audace de ses désirs ; sa liberté intérieure n’est pas à la hauteur de son rêve. Dès qu’elle se réveille, bien que rassurée sur ce qui a pu se passer durant la nuit et dont elle ne garde manifestement pas conscience, son premier réflexe est de retourner au palais. Avec la conscience reviennent les réflexes de pudeur qui doublent la protection du pyjama de celle du drap et de la couverture.

Certes, une fois sortie, elle est saisie par la vie romaine. Il n’empêche que ses pas la rapprochent inéluctablement de sa prison-palais dont les membres, très alarmés, ne l’accueilleront à bras ouverts que pour mieux les refermer, définitivement et irréversiblement, sur sa liberté chérie.

b) Un reporter moins désintéressé qu’il ne le paraît

De son côté, Joe est vite repris par ses démons qui, eux, se nomment égoïsme et convoitise (en tout cas besoin démesuré d’argent). Certes, il a accepté de loger Anne pour une nuit. Mais il ne tarde pas à le lui faire payer en la sommant de dormir sur le peu confortable canapé. Et, constatant qu’elle n’a pas obtempéré, il passera de la sommation à l’expulsion manu militari. La gêne qu’il éprouvera quand, le lendemain, en toute sincérité, la princesse le remerciera de tout ce qu’il fait pour elle d’une manière « si totalement désintéressée », en dit long sur sa culpabilité et donc l’impureté de sa motivation.

c) Un scénario plus original qu’on ne le pense

Lorsque Joe découvre dans le journal l’identité de la princesse, un moment, le spectateur est déstabilisé, voire déçu. Un scénario plus actuel aurait peut-être préféré profiter du secret, de l’ignorance et jouer de l’asymétrie « elle sait, il ne sait pas » (tel est le cas d’une série télévisée française qui eut son heure de gloire, La demoiselle d’Avignon). Pourtant, très intentionnellement, William Wyler se refuse à exploiter ce ressort romantique et opte pour un choix plus relevé. Ce qu’il perd en esthétisme, il le gagne en éthique. Le spectateur doit faire le deuil d’une trame plus romantique pour entrer dans une histoire où, plus que le sentiment, c’est la liberté qui est engagée. Désormais la question qui aiguille le scénario n’est plus : comment agira-t-il quand il découvrira que l’étudiante buissonnière est une princesse en fugue ? Mais : Joe sera-t-il capable de renoncer au projet qui lui tient à cœur et pour lequel il a parié pas moins de cinq cents dollars, dollars dont il a un besoin urgent pour réaliser son rêve ? Les perdre, c’est continuer à être ligoté à son patron, donc au continent européen, au lieu de retourner vers sa si désirable terre natale.

4) Un progressif rapprochement

Plusieurs facteurs – la liberté, l’amour, l’appel des corps – vont permettre de transformer cette rencontre due au hasard d’un soir, médicalement et journalistiquement assistée, mais menacée par les problématiques des protagonistes, en un attachement profond sinon prolongé.

a) Un parfum de liberté

Le désir est puissance de rapprochement. Mais il est si vite censuré. Anne dont l’éducation a étouffé les envies, devra donc se mettre à son école.

Il lui faudra d’abord écouter son désir de se distraire et se permettre d’ajourner ses devoirs de princesse. La parole qui décidera Anne et la guérira de sa crainte, est celle qui va exactement épouser ses désirs : « Et, avant de rentrer, pourquoi ne pas prendre des vacances ? » Un scrupule demeure : et le travail de Joe ? « Aujourd’hui, sera congé » aussi pour lui. Dès lors, toute culpabilité envolée, ils peuvent tous deux « prendre un jour de vacances ». Pourtant, la culpabilité revient vite. À Joe qui lui dit : « Dressons un emploi du temps », la princesse réplique : « Non, pas ce mot-là » et il corrige : « Un emploi du temps amusant ».

Au commencement, la princesse identifie sa liberté à ce qu’elle désire, ou plutôt aux désirs qu’elle ne censure pas : prendre une glace, boire un café (sur la place du Panthéon). Bref, « faire ce qui me plaît » pendant une journée. Il est d’ailleurs significatif qu’elle invente comme explication celle de l’école buissonnière.

Mais, progressivement, elle va vivre la passionnante expérience qu’elle porte en elle beaucoup plus d’aspirations qu’elle n’imaginait et qu’elle ne se donnait le droit d’énoncer. Pour lever les interdits qui la bâillonnent, la princesse aura besoin d’une provocation extérieure (c’est la disponibilité du scooter qui lui donne l’idée de l’essayer), voire d’un exemple (c’est en voyant une femme chez le coiffeur et en contemplant les modèles de la devanture que se concrétise le désir de se faire couper les cheveux). Son corps, autant que son âme, vont alors explorer des possibilités nouvelles qu’elle n’aurait même pas rêvées : conduire un scooter, briser la guitare d’un injuste agresseur, affronter la police, puis une horde de huit hommes envoyés par la Couronne, plonger dans l’eau froide du Tibre. Or, ouvrir des possibles, c’est élargir le champ de la liberté : les premières féministes ne se sont-elles pas toutes fait couper les cheveux pour prendre de la distance à l’égard de la trop soumise femme-enfant aux cheveux longs ? Significative de cette liberté qui rime avec créativité est l’évolution du vêtement d’Anna – dans les limites du faisable, vu qu’elle n’a qu’une seule tenue : au début de la journée, elle porte un chemisier aux manches longues et une cravate qui font uniforme de pensionnat ; au terme, elle a retroussé les manches du chemisier, en a relevé le col (ce qui, enchâssant son visage dans une sorte d’écrin, le met en valeur) et a changé la cravate de même couleur que le chemisier pour un foulard court à rayures qui, tranchant sur le blanc du chemisier, forme un nœud d’autant plus coquet qu’il a l’air négligé.

Est-ce un hasard si, éprouvant cette liberté toute neuve, la collégienne en sortie improvisée s’est métamorphosée en une très séduisante jeune femme ? Parmi les aspirations profondes de la princesse, ne sommeille-t-il pas celle d’aimer un homme et de partager sa vie avec lui ? « Je sais coudre, repasser, faire la cuisine, mais je n’ai jamais eu la chance de le faire pour quelqu’un », avoue la princesse Anne, lors de leur dernière soirée. Et si l’homme secrètement désiré se trouvait à ses côtés ?

b) Un amour indirectement exprimé

Sans être jamais nommés explicitement, l’amour, voire le mariage, sont omniprésents. Le départ de la princesse n’est-il pas comparé à l’histoire de la pantoufle de vair ? Lorsque Joe et Anne se retrouvent au poste de police, ils ne s’en tirent qu’en inventant un scénario : ils se rendaient tous deux à l’église pour se marier. L’Italien est trop romantique pour ne pas être séduit par cette pseudo-explication. Mais ne s’agit-il que d’un mensonge ? On le sait : l’inconscient profite de chaque interstice laissé par la conscience pour s’infiltrer et se dire. Pourquoi donc est-ce l’hypothèse matrimoniale plutôt que mille autres qui a trouvé ici à s’exprimer ? L’échange à la sortie du commissariat le confirme paradoxalement : « Vous pourriez tomber sur pire que moi, affirme Anne. – Oui, je le crois, répond Joe ». Que la colère de la princesse ne trompe pas : elle permet de mettre à distance et de censurer un désir de rapprochement qui s’est trop crûment exprimé dans le prétexte du mariage.

c) Un appel des corps

L’amour naît de l’attirance sensible [1]. Ce n’est pas là bestialiser l’homme, mais rappeler notre condition incarnée. Nous avons déjà vu combien la première rencontre était loin de l’avoir congédiée.

Or, la visite de Rome met les corps en contact : le scooter, l’exiguïté de la voiture, la danse, la bagarre, la plongée dans l’eau. La rencontre n’est-elle pas encadrée par le fait qu’Anne passe les habits de Joe. Pour être indirect, le contact n’en est pas moins symbolique ; d’autant qu’il s’agit à chaque fois de vêtements intérieurs (pyjama, robe de chambre). La seconde fois, Joe commentera : « Vous devriez toujours porter mes vêtements. – J’en prends l’habitude ». Quand on aime, deux fois valent « toujours » et « l’habitude » se prend en à peine plus d’un acte.

Plus encore, au fur et à mesure où la journée avance, les corps se rapprochent. Paradoxalement, ces corps que la nuit avait séparés vont, de jour, progressivement abolir la distance. Ce que l’aveuglement d’une passion qui eût été vite regrettée n’a pas accompli, la pudeur d’un sentiment qui s’éveille le fait en confiance et en conscience. Une riche gamme d’émotions fortes donne aux corps de s’exprimer de manière variée et d’abattre de plus en plus de barrières. Le corps interdit par respect mais aussi par tabou, puis par possessivité (fusil à l’épaule, le gardien monte la garde sur une princesse qui, au début de l’intrigue, ne constitue qu’un précieux capital), s’entre-dit de plus en plus.

Jusqu’à ce que les lèvres se soudent. Ce n’est pas un hasard si Anne et Joe Bradley s’embrassent après la baignade partiellement forcée dans l’eau du Tibre : l’effort appelle le réconfort ; l’admiration mutuelle n’a cessé de croître et atteint ici un comble : Joe s’est bagarré pour la princesse et celle-ci a bravement plongé pour sauver le journaliste ; enfin, selon une logique analysée dans Out of Africa, le concupiscible se dope à l’irascible. Ainsi l’union des lèvres signe une réelle communion d’âme : l’échange des souffles a d’abord été un échange de dons.

d) La vérité malmenée ?

On pourrait se demander, voire s’inquiéter : l’amour se nourrit de vérité. Or, cette double relation est fondée sur le mensonge. « Vous mentez magnifiquement », dit Joe à Anne – pardon « Anna » – au sortir du commissariat. D’où leur crainte, à tous deux, de plonger la main dans la Bocca della Verità.

On ne saurait nier que tous deux se mentent. Cependant, la vérité ici en jeu est plus décisive que la seule adéquation à la réalité extérieure. Si la princesse, mais aussi Joe, peuvent aussi facilement troquer leurs fonctions, c’est que celles-ci n’expriment pas leur identité intérieure. Ce qu’ils recherchent, on va désormais le comprendre, n’est pas tant l’autre que soi.

5) Un détachement brutal

Après les respirs, les soupirs. Désormais, ils sont amoureux. Un signe ne trompe pas : les silences, autant et même mieux que les paroles, les rapprochent. Pourtant, ils vont se séparer.

a) L’alternative

Arrive le moment du choix, donc de l’acte de liberté qui est le sommet de l’histoire d’Anne et de Joe, autant que de notre récit. La question, apparemment, est la même : quel lendemain donner à leur rencontre ? quel avenir offrir à leur amour ? En réalité, le dilemme est différent pour chacun : pour Joe, il se situe entre faire ou ne pas faire son reportage sur la princesse, pour Anne, entre retourner ou ne pas retourner au palais.

Mais comment choisir ? Chacune des alternatives n’entraîne-t-elle pas une perte ?

b) Le choix d’Anne

Chacun des deux optera pour la séparation, mais différemment. Pourquoi la jeune femme choisit-elle de quitter Joe ? On ne peut qu’émettre des hypothèses, car le cœur de l’homme n’appartient qu’à lui-même.

Pendant ses vacances romaines, Anne, qui pratique sans accent les grandes langues diplomatiques mais ignorait la langue de son cœur, a enfin eu accès à celui-ci. Elle a pris conscience que ce n’est pas sa mission de princesse qui était en jeu, mais simplement la fatigue et l’ennui que toute personne ressent, tôt ou tard, à exercer sa mission. Pour le dire en termes techniques, elle traverse une crise d’acédie [2] et non d’identité [3]. Comme elle le disait au début : « Tout ce que je fais est bien ennuyeux ». Or, durant cette journée pas comme les autres, Anne a fait l’expérience tout à fait neuve de la liberté. Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas de la liberté du libertaire qui consiste à faire tout ce que l’on veut. Cette liberté est doublement trompeuse, voire fausse. D’abord, elle consiste à faire non pas ce qu’elle veut, mais ce qu’elle désire ; elle remet son destin entre les mains de ses pulsions et bientôt de ses fantasmes, dont on sait combien ils peuvent être tyranniques. Après un bref moment d’euphorie et de fascination, Anne se serait rendu compte qu’elle aurait lâché l’aliénation du devoir pour une autre aliénation, celle du plaisir, hypothèse que, on l’a vu, le scénario refusait avec finesse. Ensuite, une telle liberté est beaucoup plus réactive qu’active : elle choisit contre et non pour ; par conséquent, de manière aussi secrète qu’ingrate, elle se nourrit de l’énergie de ce à quoi elle s’oppose.

La liberté qu’a goûtée Anne a une toute autre saveur : c’est la liberté-autonomie. Elle se traduit par les critères déjà mentionnés en ordre dispersé : la joie d’être maître de ses actes ; le frisson du risque contrôlé ; l’ouverture de nouveaux possibles ; l’enracinement dans une meilleure connaissance de soi, corps et âme.

La conception de la liberté-libertaire – majoritaire aujourd’hui, ainsi qu’on le sait – conduit à la conclusion de Pretty Woman (inversée et reformatée aux idéaux d’une époque qui rêve plus de milliardaire que de prince) : le mariage du berger et de la princesse. La conception de la liberté-autonomie – qu’il nous faut reconquérir – mène à un tout autre remède. La véritable indépendance intérieure ne consiste ni à réagir de manière anarchique, ni à subir de manière fataliste, mais à consentir, maintenant librement, à ce qui lui est donné, à savoir sa vie de princesse. Anne a découvert que ce n’est pas le statut de princesse qui est aliénant, mais la manière dont elle le vit.

c) Le choix de Joe

C’est la princesse Anne qui décidera de leur rupture. Le choix lui appartient. Elle ne demandera à Joe, avec confiance, que l’acceptation : « Promettez-moi de ne pas me regarder m’éloigner ».

La question du journaliste est, on l’a vu, différente. C’est le lendemain matin, lorsque son patron fera intrusion dans son domicile qu’on apprendra qu’il a décidé de renoncer, en quelque sorte d’annuler la dette. Malgré les insistances de son patron qui n’est pas dupe, malgré le besoin d’argent qui le tiraille. Et ce renoncement deviendra irréversible lorsqu’il sera scellé par la promesse que, solennellement, publiquement, il fait à la princesse lors de la conférence de presse : « En mon nom propre, je dis que la confiance de Votre Altesse ne sera jamais déçue ». Pourquoi ?

Là encore, j’en suis réduit à des hypothèses. Restons-en à la plus évidente : l’amour. Celui-ci est extase, sortie de soi ; comment utiliser Anne pour son intérêt propre ? L’amour se fonde aussi sur le respect de l’autre ; comment serait-il compatible avec la trahison de sa confiance ? L’amour, enfin, s’achève dans l’unité, la communion ; or, la princesse respire l’enthousiasme, la gratitude (quelle joie, quel émerveillement en visitant le Colisée !) ; Joe n’hérite-t-il pas, presque à son insu, de cet esprit de reconnaissance ? Bref, le journaliste n’a-t-il pas fait une expérience toute nouvelle, celle de la gratuité ?

d) La perte

Cette double décision a pour conséquence une perte mais pour effet un fruit inattendu. Le choix – mais n’est-ce pas vrai de tout choix irréversible [4] ? – est une perte fructueuse.

La perte est évidente pour la princesse. Elle sait ce qu’elle a vécu : une « merveilleuse journée ». Et celle-ci est merveilleuse à cause non pas d’abord de Rome mais de ce que la Ville fut le creuset d’une rencontre inouïe. Son cœur de jeune fille ne sait peut-être pas encore ce qu’elle perd : un grand amour, voire le grand amour de sa vie. Mais il sait que cette perte est irréversible : « Nous nous quittons pour toujours », dit Anne. Elle ne minimise en rien sa tristesse. Ses pleurs, avant la séparation, au moment du départ et, le lendemain, au terme de la conférence de presse, le disent mieux que tout mot. Voilà pourquoi Anne préfère le silence à toute parole qui ne peut que trahir : « Je voulais vous dire… – Non, ne dites rien ».

Cette perte, comme la décision qui y consent n’ont-elles pas déjà été préparées ? Lors de la visite au cimetière de Campo Verano, la princesse, touchée par l’histoire des ex-voto, a émis un vœu dont elle a dit qu’il avait de très faibles chances d’être exaucé. Comment ne pas penser qu’il a Joe pour objet ?

Au-delà de la somme d’argent nécessaire pour réaliser son rêve de retour, Joe perd, lui aussi, un grand amour. Son émotion au moment du départ le dit. Et peut-être plus encore son espoir quand, le lendemain matin, il entend frapper à la porte, et sa douloureuse déception quand il voit entrer son patron.

e) La fécondité

Paradoxalement, c’est en acceptant de perdre qu’Anne et Joe sont réellement gagnants.

Quel gain ? Avant tout, la liberté. Joe, incurable égoïste crispé sur ses besoins d’argent, a découvert qu’il pouvait agir sans maximiser ses intérêts. Plus encore, en renonçant à son reportage, il s’absout de l’utilisation manipulatrice de l’innocente princesse et a en quelque sorte purifié son âme. En outre, en renonçant au dégradant métier de paparazzo, il accède à la belle profession de journaliste. Enfin, en renonçant à un contentement narcissique aussi éphémère qu’illusoire pour se centrer sur autre que lui, sa liberté s’accomplit dans la joie plus haute du don.

Anne, fataliste qui s’ignorait, a acquis une force nouvelle. Aux personnes de son entourage qui s’inquiètent de ce qu’elle a pu faire (« Votre Altesse Royale, ces vingt-quatre heures n’ont pas pu rester inemployées »), la princesse répond avec détermination : « Si j’ignorais le sens de mon devoir, dites-vous que je ne serais pas revenue ce soir. Ni jamais ». Anne ne se contente pas de refuser toute intrusion, elle place son entourage en face du présent, et non d’un passé immaîtrisé ou d’un futur craint. En revenant au réel et donc en s’arrachant aux illusions, elle cueille aussi déjà le fruit de sa nouvelle liberté. Ce qui est vrai de sa vie privée – avec quelle ferme douceur, Anne commande-t-elle : « Ce sera tout, Comtesse » – se vérifie de sa vie publique : pendant la conférence de presse, avec délicatesse, mais ferme détermination et non sans espièglerie, elle répond d’elle-même aux questions et se joue du protocole.

Cette perte a donc fait naître rien moins qu’une autre Anne et un autre Joe. La liberté qu’ils quêtaient, ils l’ont enfin trouvée. La première s’imaginait qu’elle trouverait le bonheur en quittant le corset princier pour une vie moins ritualisée, le second en quittant l’Europe pour son pays d’origine. Les deux rêvaient d’un ailleurs futur. C’est un présent infiniment plus riche qui leur est offert, car il est désormais prégnant de ce que leur liberté nouvelle va y faire germer.

Or, cette perte, loin d’être contraire à leur amour, y trouve sa source. Voilà pourquoi Anne peut dire : « Je chérirai toujours mon séjour ici, dans ma mémoire ». N’énonce-t-elle pas tout fort ce que Joe, qui peine tant à quitter les lieux, pense tout bas ?

La perte n’est pas seulement féconde pour le « couple » ; elle l’est aussi pour son entourage. Il est en effet propre au don de rejaillir, d’être contagieux. Or, Irving, que Joe s’est bien gardé de contraindre, décidera lui-même de remettre les photographies à la princesse, et d’ainsi renoncer aux 1.250 dollars qu’il convoitait. De son côté, l’entourage immédiat de la princesse devra accepter, sans nulle explication, un trou de vingt-quatre heures qui ne gêne pas tant l’opinion publique, se contentant de l’explication du malaise, que sa volonté de toute maîtrise : ce manque à savoir l’invite à entrer dans un manque à pouvoir.

6) Un non-dit religieux ?

Il n’est pas nécessaire de bien connaître Rome pour s’étonner d’un non-dit considérable : la dimension religieuse en est presque systématiquement passée à la trappe. Pour ne donner que deux exemples : les escaliers de la Place d’Espagne sont désolidarisés de la Trinité des Monts et la Bouche de la Vérité, de l’église Santa Maria in Cosmedin, dont elle constitue pourtant le narthex. Certes, la Ville ici visitée n’en brille pas moins de ses feux, voire envoûte. Si c’eût été possible, on l’eût oscarisée ; on n’ignorera ni la Rome des forums ni la Rome baroque. Pourtant, à côté de la Rome de l’histoire, et de la Rome (l’arôme) de l’art, il manque la troisième dimension : la Rome chrétienne. Certes, le film commence en montrant la place Saint-Pierre ; nous croiserons les prêtres prélats lors de la cérémonie initiale et des prêtres qui se prélassent en prenant une glace sur la Place d’Espagne. Mais ces plans constituent une vision carte postale d’une ville qui mérite d’être qualifiée d’éternelle autant pour sa prestigieuse antiquité que pour sa riche histoire chrétienne.

Serait-ce donc que seule la Rome antique puisse dire le romantique ? Et si le religieux s’introduisait sous une forme plus subtile, plus discrète mais non moins efficace : par l’admirable scène finale qui se déroule dans un des plus éblouissants palais romains, celui de la famille Colonna, grande famille patricienne qui a donné de nombreux fils, et des plus prestigieux, à l’Église. Anne a disparu, les larmes aux yeux, par une porte latérale. Les journalistes eux-mêmes ont progressivement déserté les lieux. Joe est resté sur place, seul et silencieux. Et il retourne, lentement, sur ses pas, le visage à la fois grave et apaisé. La caméra le suit en légère contre-plongée et en travelling arrière. Or, la fonction du premier mouvement de caméra est de manifester une domination ou, plus généralement une grandeur. De fait, le pigiste profiteur devenu Joe le généreux apparaît soudain grandi. Mais, surtout, derrière lui, demeure, fixe, le fauteuil désormais vide où s’est assise la princesse. Une symbolique conjugale n’est-elle pas ici évoquée ? Anne est venue à la conférence de presse tout de blanc vêtue, telle Sarah dans la scène finale des Enfants du silence. Or, la fonction du travelling arrière est de donner, à côté du sentiment d’un départ irrémédiable, d’une inexorable fuite du temps, celui « d’un mouvement immobile [5] » : en effet, le personnage demeure toujours à la même place par rapport à la caméra. Comme si la vie de Joe s’était arrêtée ici ; comme s’il était lié, conjugué, irréversiblement, à ce trône vide qui, lui aussi, demeure fixe et où, il y a encore quelques instants, était assise celle qu’il aime et dont il est aimé.

Mais celui qui aime Rome et ses basiliques ne manquera pas d’évoquer autre chose, la thématique si prégnante en Orient et si présente dans la Ville Éternelle, de l’hétimasie [6] ? Or, loin d’être tragique, cette vacuité est chargée d’espérance ; loin d’être tournée vers un passé regretté avec nostalgie, elle est orientée vers un avenir désiré avec intensité : le Christ qui a quitté cette terre le jour de l’Ascension, a promis qu’il reviendrait. Le trône vide signifie que le Roi des rois est attendu et que nous sommes appelés à le veiller, la lampe allumée. Serait-il audacieux de penser que l’épreuve de la rupture qui ne peut trouver de solution humaine découvrira sa pleine fécondité au-delà ? La place désormais à jamais vacante, voire béante comme une blessure, ne prépare-t-elle pas à une surprésence qui n’appartient pas à cette vie ? Rome, ville de rêve pour une histoire de rêve ? Et si ce rêve était une préfiguration d’un avenir qui n’appartient pas à ce monde ?

7) Conclusion

Vacances romaines n’est pas une histoire d’amour comme les autres. Les grandes fresques romantiques brossent un amour impossible et hors institution sur fond de guerre (de Autant en emporte le vent et Docteur Jivago jusqu’à Pearl Harbour et Le patient anglais) ; le film de Wyler nous conte, après guerre, l’histoire d’un amour hors cadre mais sur fond de vacances dans une Rome riante et paisible. Plus modestement, le film romantique (de Pretty Woman au Titanic) dope parfois l’amour par la transgression du tabou des différences de classe ; Vacances romaines joue avec l’interdit, mais se refuse à la facilité de le briser. S’il opte pour une finalité qui incite moins au rêve, serait-ce par souci de réalisme (de tels mariages demeurent exceptionnels [7]) ? Non point. Un signe ne trompe pas : l’émotion finale n’est pas moins intense et durable que dans les quelques exemples suscités. Serait-ce qu’ici le sentiment emprunte à une source plus profonde que l’idéalisation : la générosité du don de soi ? Il n’y a pas larmes plus belles que celles que nous arrache le libre renoncement à l’être aimé et le consentement aimant à une perte féconde [8].

Pascal Ide

[1] De même, rien n’est dans l’intelligence qui n’ait d’abord été dans les sens (cf. Pascal Ide, Mieux se connaître pour mieux s’aimer, p. 51-54).

[2] Cf. Pascal Ide, en collaboration avec Luc Adrian, Les sept péchés capitaux, chap. 7. En un mot, ce joli mot d’acédie (qui a malheureusement disparu de nos dictionnaires) désigne un dégoût d’agir, la tristesse spirituelle qui nous détourne de notre devoir d’état.

[3] Au café du Panthéon, Anne ne commande-t-elle pas un verre de champagne sans nulle conscience de ce qu’il peut coûter au tout venant ?

[4] « Toute détermination est négation [determinatio negatio est] » (Spinoza, Lettre 50, à Jarig Jelles, 2 juin 1674, Œuvres, trad. Charles Appuhn, Paris, GF-Flammarion, 1966, tome IV, p. 284.`Cf. Éthique, L. I, prop. VIII, scholie 1).

[5] Diane Morel, Eyes wide shut de Stanley Kubrick ou l’étrange labyrinthe, coll. « Études littéraires », série « Recto-verso », Paris, p.u.f., 2002, p. 17.

[6] Ce terme signifie le trône vide sur lequel le Christ reviendra s’asseoir à la fin des temps pour juger (cf. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 31). Étymologiquement, ce terme vient du verbe grec hétoimazô, « préparer, disposer », en particulier la table. On trouve cette représentation dans plusieurs églises romaines : par exemple, Sainte Pudentienne (plus ancienne mosaïque absidiale), Saint Côme et Saint Damien, Sainte Praxède et, surtout dans la Basilique Sainte Marie Majeure qui est peut-être la plus belle église de Rome. D’ailleurs, le cadrage de la scène rappelle le grand arc et sa clef où l’on trouve « le trône vide en attente de la parousie », ainsi que l’écrit Victor Saxer (Sainte-Marie-Majeure. Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son église, Rome, école Française de Rome, 2001, p. 50). Cf. Lucrezia Ungaro Testini, « Etimasie », Angelo Di Berardino (dir.) et François Vial (adapt. franç.), Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, Paris, Le Cerf, 1990, 2 vol., tome 1, p. 892-894.

[7] À ce sujet, il n’est pas inutile de rappeler un événement qui, précédant de peu le film, était à la conscience de tous les spectateurs de l’époque : la princesse Margaret, ressemblant étonnamment à Audrey Hepburn, sœur de la Reine Elisabeth II, était tombée amoureuse du garde du corps de son père, l’officier Townsend, lors d’un déplacement en Italie, alors qu’elle avait 17 ou 18 ans ; or, elle avait renoncé à son amour pour un autre amour, celui de son pays – au moins selon l’interprétation la plus romantique.

[8] Le chrétien pourra lire ici une illustration de la parole du Christ : « Si le grain de blé […] meurt, il porte beaucoup de fruit » (Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 24).

La jeune princesse Anne (Audrey Hepburn), représentant son royaume, enchaîne visite protocolaire sur visite protocolaire. De passage à Rome, au terme d’une nouvelle et éprouvante journée de représentation, elle fait une crise de nerfs qui lui vaut une piqûre de calmant. Malgré cela, à l’insu de tous, elle fait une fugue. Mais bientôt, terrassée de sommeil, elle s’endort sur un muret en pleine nuit, dans Rome. Un journaliste, Joe Bradley (Gregory Peck), rentrant d’une soirée où il a flambé son argent aux cartes, la trouve et la croit enivrée. Il tente de la reconduire chez elle, mais devant son refus obstiné de donner son adresse et son irrésistible endormissement, il la conduit dans son appartement. Le lendemain, alors que la princesse est encore endormie, il passe au bureau et découvre, grâce à une photo dans un journal, l’identité de son hôte involontaire. Flairant aussitôt une affaire qui pourrait renflouer ses finances, il propose à son patron une interview exclusive de la princesse. Sans rien lui dire et en en demandant son aide à un ami photographe, Irving (Eddie Albert), il fait visiter Rome à la jeune fille émerveillée. Mais, progressivement, le désir de l’utiliser laisse place à un sentiment tout autre. Et partagé par la princesse. Malgré son cruel besoin d’argent, renoncera-t-il à l’aubaine providentielle ? Révélera-t-il son identité ? Irving qui, lui, n’est pas amoureux et a pris quantité de photos de la princesse, sera-t-il prêt à sacrifier sa part du gâteau ? Enfin, la jeune fille choisira-t-elle, contre une existence certes princière, mais formelle, de vivre libre avec ce séduisant reporter ?