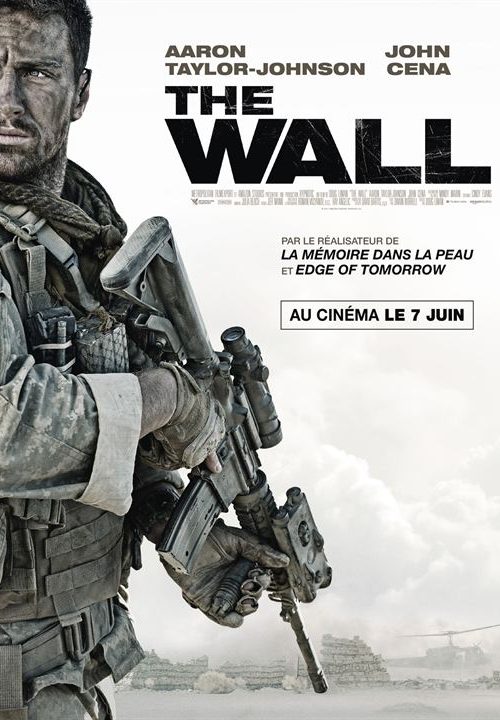

The Wall, film de guerre américain de Doug Liman, 2017. Avec Aaron Taylor-Johnson et John Cena.

Thèmes

Vertus, don, mal.

De prime abord, demeurer une heure et demie allongé par terre le nez dans la poussière ou assis derrière un mur de pierres brûlantes à se protéger d’un sniper, avec un soldat américain en plein désert irakien ne promet pas un scénario grisant. Et pourtant…

Les critiques ont volontiers qualifié le film de Doug Liman de minimaliste. De fait, comment ne pas s’étonner que le cinéaste de La mémoire dans la peau (premier opus remarquable de la pentalogie inégale Jason Bourne) et de Edge of tomorrow (un autre excellent blockbuster) accepte de tourner un film coûtant trois millions de dollars (moins de cent fois moins que le dernier volet de Pirates des Caraïbes !), tourné en dix-sept jours, avec des acteurs presque inconnus sur quelques dizaines de mètres carrés ? Mais c’est confondre simplicité d’indigence et simplicité de surabondance. Or, si la première est synonyme de ce minimalisme qui parfois rime avec misérabilisme, la seconde est une ascèse très contraignante (ici, le respect très strict de la règle classique des trois unités) qui oblige à un maximalisme en densité et intensité.

Celles-ci se traduisent notamment dans la chance d’une riche relecture plurielle.

The wall nous montre d’abord que la guerre, concentrée dans le duel sans merci d’un sniper irakien et d’un G.I. américain, est, certes, affaire de technique, donc de savoir-faire militaire, d’ingéniosité (astucieux repérage du site du sniper), d’intelligence tactique (surtout du côté de l’occupant) et même stratégique (surtout du côté de l’indigène), ainsi que de résistance psychologique, mais aussi, voire surtout, de vertu morale, convoquant sans surprise les quatre cardinales : courage (Allen affronte en permanence la peur de la mort), prudence (le sergent-chef a fauté par présomption), justice (les soldats sécurisent les civils travaillant au pipeline) et tempérance (par exemple dans la consommation rationnée de l’eau).

Cet anti-American sniper que, sans complexe, The wall prétend être, met aussi en scène – les critiques français se sont (com)plus à le souligner – les effets de la guerre américaine façon George Bush en Irak, voire une métaphore des relations internationales entre les États-Unis et le Proche-Orient. En effet, l’action se situe en 2007 ; l’on comprend que, en entendant le sergent Allen défendre la politique américaine, par l’argument selon lequel les pipelines irakiens servent à relancer l’économie et financer hôpitaux et écoles, son ennemi ricane : le pan de mur délabré qui symboliquement protège l’Américain et ne demande qu’à s’effondrer, n’est-il pas le dernier vestige d’une école ?

Enfin, au-delà de ces interprétations éthiques et politiques, The wall peut aussi se lire comme une parabole incisive et inquiétante du combat spirituel. Celui-ci, en effet, se déroule entre une victime (au moins partiellement innocente) et un Ennemi supérieur en malice et en génie. De fait, le hadji s’avère non seulement un killer machine qui extermine tout ce qui est américain avec une efficacité de Terminator, mais un génie aussi omniscient (il cite Edgar Poe et Robert Frost ; seul le trahit son accent) qu’omnipotent (il anticipe chaque coup de l’ennemi et monte un stratagème machiavélique pour en pièger un maximum). Or, face à un adversaire si écrasant, la seule arme relève de l’ordre de la charité. En effet, le mal peut tout prévoir, sauf la bonté. De même ici, le sniper sera vaincu seulement lorsqu’Allen cessera de mettre sa vie en danger pour l’offrir sans réserve, autrement dit, quand il passera (véritable saut qualitatif) du moral au théologal. En sauvant ses camarades par l’exposition inconditionnelle et désarmée de son existence, il oblige ainsi l’ennemi à se dévoiler et donc à se rendre enfin vulnérable.

De prime abord, cette « tactique de la charité » aurait dû suffire. Pourtant, elle a échoué. Mais comment Allen pouvait-il deviner la profondeur de perversion du Mal qui, au moment où il s’expose, s’enfouit encore plus profondément pour mieux surgir et terrasser son adversaire ? Le sergent n’a pas failli par manque de clairvoyance (ce serait en faire le double lumineux de son Ennemi), mais par arrêt sur le chemin radical de l’humble don de soi : au lieu de se protéger en se précipitant vers les secours (réaction bien humaine et bien compréhensible), la seule issue définitivement victorieuse eût été de monter, sans arme et boitillant, à l’assaut du tas d’ordures où se terrait le Mal, le forcer à se débusquer tout en sachant qu’il n’aurait désormais plus d’autre issue que le sacrifice total de sa vie.

Telle fut la logique du Crucifié qui a fait mourir la mort en offrant sa vie « jusqu’à l’extrême » (Jn 13,1).

Pascal Ide

En plein désert irakien, deux soldats américains, le sergent Allen Isaac (Aaron Taylor-Johnson) et le sergent-chef Shane Matthews (John Cena), surveillent le site de construction d’un pipeline où s’est déroulé un massacre. N’ayant observé aucun mouvement depuis une vingtaine d’heures, le sergent-chef décide de s’approcher, lorsqu’il est fauché par un tireur d’élite irakien embusqué que l’on ne verra jamais. Allen tente de le secourir, mais il est lui-même touché à la jambe et sauve sa vie in extremis en s’abritant derrière un pan de mur. Comment aider son compagnon qui agonise à quelques mètres de lui sans servir de cible à ce sniper terriblement efficace ? Surtout, celui-ci, qu’il capte alors qu’il croit parler à son commandement, apparaît de plus en plus comme un redoutable manipulateur prévoyant chacune de ses ruses. La question n’est plus : lui et le sergent-chef en sortiront-ils vivants ?, mais : les sauveteurs américains eux-mêmes ne connaîtront-ils pas aussi le sort des ouvriers du pipeline ?