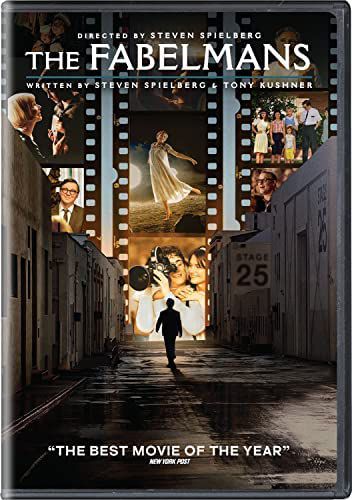

(Français) The Fabelmans

Country:

Américain

Release date:

22 février 2023

Duration:

2 hours 31 minutes

Évaluation:

Director:

Steven Spielberg

Actors:

Michelle Williams, Paul Dano, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Gabriel LaBelle

Age restriction:

Adolescents et adultes

Official sites: