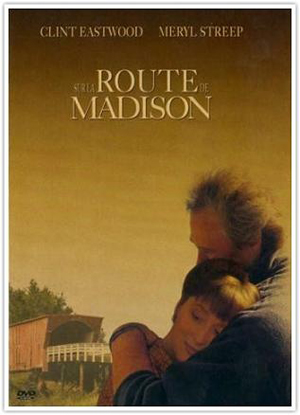

Sur la route de Madison (The Bridges of Madison County), drame américain de Clint Eastwood, 1995. Avec Meryl Streep et Clint Eastwood.

Thèmes

Amour, adultère, don de soi, fidélité, guérison, renoncement.

Alors que son mari et ses enfants sont partis à une foire agricole pour quatre journées, Francesca (Meryl Streep), restée chez elle, rencontre le photographe Robert Kincaid (Clint Eastwood) venu lui demander sa route. Alors « ce cœur qui t’avait presque oublié se pointe à ta porte et se remet à cogner », comme chante Céline Dion dans Le ballet. Elle qui vivait jusqu’ici l’existence sans anicroche et sans éclat d’une épouse d’agriculteur de l’Iowa, va connaître un amour immense et partagé.

Mais faut-il parler d’adultère ? Combien de femmes ont dit avoir voulu vivre une telle histoire d’amour, même à l’automne de leur vie, et se sont identifiées à l’admirable Meryl Streep qui n’a pas reçu sans raison l’Oscar de la Meilleure Actrice. La jeune Italienne romantique n’a-t-elle pas quitté son pays natal pour celui qui est devenu son mari, dans une ivresse aussi peu éclairée que vite tombée ? De plus, le chasseur d’images qui, le premier soir, dresse un tableau idéalisé d’une Afrique déliée de toute contrainte, ne vient-il pas libérer Francesca, éblouie, et bientôt séduite, de sa morale conformiste et puritaine ? Enfin, tout n’indique-t-il pas qu’ils sont faits l’un pour l’autre, jusqu’à cette coïncidence si improbable : Robert a visité Bari, la ville où Francesca est née ? Avec une perspicacité rare, celui qui a scruté les profondeurs de l’âme affleurant sur les surfaces de ses photographies, a lu en Francesca un être épris d’absolu mais déçu par la vie et en décalage total avec son milieu. Après avoir tant donné à une famille ingrate autant qu’indifférente, n’a-t-elle pas mérité d’enfin vivre le grand amour de sa vie ? La solitude de la sédentaire contrariée et du nomade insatisfait (« Quand on photographie, on ne crée plus ») ne sont-elles pas faites pour se rencontrer ?

Si excusable, si compréhensible soit-elle, l’infidélité ne peut être annulée. Francesca consent à être attirée : le premier regard, involontaire, sur la demi-nudité de Robert en train de se laver est suivi d’un nouveau regard qui, lui, ne peut qu’être consenti (cf. Mt 5,27-28). Elle prend ses distances à l’égard et de la représentation conformiste, en osant braver l’opinion commune ; aussi sa honte et son trouble naissent-ils non pas d’abord de la crainte du regard des autres ou de la diffamation, mais de la conscience de la faute (cf. Gn 3,10). Surtout, il y a va de la cohérence du personnage. Avec quelle générosité, même s’il s’y mêlait bien des dénis, sert-elle les siens. Avec quel courage immense décidera-t-elle de demeurer et de quitter Robert (qui a oublié la scène déchirante où Clint Eastwood pleure sous la pluie battante ?) ; c’est avec réalisme et en toute liberté, loin d’un imaginaire qui fait rimer illusoire et provisoire, qu’elle prend la décision de demeurer avec sa famille. Le vertige de la passion peut obscurcir son intelligence et sa liberté – et, de ce fait, l’excuser –, il n’a pas totalement aliéné la conscience d’une personne aussi volontaire. À la suspicion, opposons la claire affirmation de Francesca elle-même : « J’ai donné ma vie à ma famille ».

Mais s’il est le premier mal de l’amour, l’adultère n’en est pas ici le dernier mot. D’abord, en cet amour qui est beaucoup plus qu’une passion, Francesca va puiser l’énergie non seulement pour durer dans la morosité grise du quotidien, mais pour le transfigurer. Passée l’épreuve de l’absence, ou plutôt par sa déchirure même, elle prend conscience de la vérité de l’amour et de ce qu’elle désire profondément pour sa famille. Il eût été si facile de se replier sur sa nostalgie et de faire payer à son entourage l’épreuve du renoncement et de la solitude désormais redoublée. La dernière parole de son mari lui montrera combien son choix fut juste. Après lui avoir demandé pardon d’avoir trahi ses rêves, il énonce la parole tant attendue : « Je t’aime tellement ». De la blessure jaillit une source féconde. Jusqu’après sa mort : en découvrant qui était véritablement leur mère, passées les premières réactions de rejet, ses enfants prennent le temps de lire le récit, se l’approprient et renouent avec leurs conjoints respectifs.

Le choix de la fidélité ne se réduit pas plus à une volonté obscure de réparation que sa passion à un accès de bovarysme. Mais, s’inquiétera-t-on, en puisant dans cet amour étranger l’énergie du quotidien, ne perpétue-t-elle pas secrètement en pensée l’adultère commis en acte ? L’amour fidèle est trop personnalisé pour se réduire à une énergie indifférenciée. De plus, après coup, le passage de Robert ne peut-il être lu comme une grâce inespérée, donc inoubliable ? La boîte aux lettres béante sur laquelle ouvre le film, nous adresse-t-elle un message ? Selon Paul Baudiquey, dans la sandale vide du fils prodigue blotti dans les bras du Père de miséricorde, peint par Rembrandt, s’attardait toute la misère de la déréliction et s’espérait toute la profondeur du pardon. La route de Madison, sentier d’éternité ?

Le chef d’œuvre de Clint Eastwood n’est pas qu’un film romantique particulièrement réussi – adaptant, en le recréant, le best-seller éponyme de Robert James Waller, il est porté par des acteurs au sommet de leur talent. Il ouvre à plusieurs interrogations, qui, me semble-t-il, convergent vers celle-ci : Francesca Johnson (Meryl Streep) a-t-elle fauté avec Robert Kincaid (Clint Eastwood) ? Autrement dit, a-t-elle trompé son mari Richard (Jim Haynie) ? On peut donner trois, voire quatre, réponses à cette question qui sont autant de lectures d’un film que rien ne peut épuiser.

1) Lecture éthique

La lecture la plus immédiate est, bien entendu, éthique. Deux référentiels moraux s’affrontent : celui de Robert que symbolise une Afrique déliée de toute contrainte, libre, fière et heureuse dont, le premier soir, face à une Francesca éblouie, séduite, il dresse un tableau mythique, idéalisé. De ce point de vue, est-il besoin de le dire ?, il n’y a aucune faute. « Je ne suis pas coupable », dit le chasseur d’images.

Face à cette éthique hédoniste et anarchique, c’est le choc de la morale conformiste et puritaine de l’Iowa, et plus généralement de l’Amérique. Elle est mise à rude épreuve. La seule scène du bar suffit à nous la faire comprendre dans toute sa rudesse : les regards en coulisse, complices et assassins, les quelques phrases qui excluent définitivement (en une après-midi, j’en ai plus appris sur la vie de cette femme adultère que sur tout son mariage, remarque-t-il avec un humour ravageur), puis la femme sanglotant seule dans la voiture.

La morale libertaire est une morale qui privilégie le toucher, la morale conformiste la vue. L’éthique mise en œuvre par Francesca, sans qu’elle soit jamais thématisée fait jouer l’écoute et l’odorat. De quelle attention silencieuse enveloppe-t-elle ses enfants et son mari, au tout début. Elle aime aussi cet homme qui parle et parle si bien. Elle s’enivre de l’odeur de ses habits, lorsqu’il prendra sa douche. Ce qui ne signifie pas qu’elle n’use de son toucher, puisqu’elle caresse le chien qu’elle dit ne pas aimer, ou de ses yeux, par lesquels le désir arrive.

Avant de proposer toute autre lecture, avant d’excuser ou d’idéaliser la relation entre Francesca et Robert, il convient de peser le poids de la responsabilité. Francesca prendra ses distances à l’égard et de la représentation conformiste, en osant braver l’opinion commune et de la représentation hédoniste, en acceptant de demeurer à la maison. Son référentiel éthique est donc une morale du bonheur et de la vérité. La honte et le trouble de Francesca ne sont pas que la crainte du regard des autres, de la diffamation qui se propage à la vitesse de la poudre, elle est aussi la conscience de la faute ; le besoin de se cacher, en ces scènes d’amour filmées avec tant de discrétion, ne sont pas que la traduction d’un amour vrai appelant la pudeur du regard qui respecte, elles sont aussi un refus d’être vu. Jamais décision – ici de rester dans sa famille – ne fut aussi mûrie, crucifiante et pourtant libérante que celle de Francesca. Si le vertige de la passion, qui mêle les amants au risque de les aliéner, a pu obscurcir son intelligence et sa liberté, et de ce fait l’excuser, le choix de demeurer auprès de sa famille est pesé : sa solitude abyssale (« Come with me », est la seule aide de Robert) en est la preuve et l’épreuve. Dès lors, la petite fermière de l’Iowa n’est plus si « simple » (au sens de simpliste), comme elle veut le croire et comme l’a très bien vu ce grand observateur de la nature qu’est le photographe : sa stature se révèle, sous des dehors un peu gauches, celle d’une femme extraordinairement volontaire et donnée. Si la jeune Italienne romantique a quitté son pays natal, dans une griserie vite tombée et peu éclairée, c’est en revanche, dans le réalisme et la liberté, loin de tout imaginaire, qu’elle prend la décision de demeurer dans sa famille. Son cœur (au sens biblique) parle plus profond que son cœur sentimental. Et la dernière parole de son mari lui montrera combien elle a opté pour le bon choix : après lui avoir demandé pardon d’avoir trahi ses rêves, il lui avoue enfin : « Je t’aime tellement. » C’est la première raison pour laquelle que je me refuse à réduire cette belle histoire d’amour à une passion romantique.

Deux objections demeurent. Ne peut-on discerner dans le choix définitif de Francesca une volonté obscure de réparation ? Ce serait un insupportable réductionnisme qui n’expliquerait en rien sa fidélité et la fécondité lucide de ce don. A la suspicion, opposons la claire affirmation de Francesca elle-même : « J’ai donné ma vie à ma famille ». C’est ce que confirmera le troisième niveau de lecture.

Par ailleurs, il serait absurde imaginer que Francesca regrette d’avoir aimé Robert : son amour est pur et vrai. Plus encore, elle ne cesse de l’aimer, en demeurant fidèle, pas seulement de l’extérieur, mais de l’intérieur, de tout son cœur et de toute son affection, à son mari et à ses enfants. Il demeure que ce fait n’ôte rien à la gravité objective de l’acte. C’est Francesca qui consent à être attirée : le premier regard, involontaire, sur la demie nudité de Robert s’accompagne d’un nouveau regard. C’est bien elle-même qui met les boucles d’oreille et, dans ce geste, l’adultère est déjà consommé. C’est elle qui laisse vagabonder son imagination érotique dans ce qui fut pour Robert une douche énergique et prend, pour elle, la mollesse soyeuse, languissante d’un bain. La moiteur de l’atmosphère sentie est aussi celle de la passion consentie. Il serait aussi trop facile de faire de la démesure affective une démaîtrise des sens : « Si vous voulez que j’arrête », dit l’homme avec délicatesse. Robert lui-même en témoigne qui, au début, devinant finement la raison du trouble de la troublante jeune femme, remarque : « Francesca, nous ne faisons rien de mal. Vous n’avez rien à cacher à vos enfants. » C’est donc qu’en creux, il est possible d’accomplir le mal.

2) Lecture psychologique

Cette relecture éthique ne doit pas nier le travail psychologique qui s’opère chez chacun des protagonistes.

La rencontre se fait sous les augures d’un retour à l’origine. Le premier rapprochement – tellement improbable qu’il prend la figure d’un de ses signes dont l’inconscient, ce grand consommateur de signifiants, est tellement friand – de ces deux solitudes n’est certainement pas physique, mais fait appel à la mémoire de l’origine : il se trouve que Robert connaît Bari, petite ville italienne où Francesca est née. Avec une infinie délicatesse doublée d’une perspicacité rare, ce solitaire et grand ami de l’humanité, qui a déchiffré les profondeurs de l’âme en les immobilisant sur les surfaces de ses photographies, a lu en Francesca un être éprise d’absolu et déçue par la vie. Il connaît trop de pays pour ne pas discerner aussitôt le décalage entre un habitant et son entourage, son milieu. Les désirs de Francesca sont trop grands pour cette modeste maison et ce mari si « clean ». Alors, la jeune femme ne pourra s’empêcher de céder à un accès de bovarysme dont on a vu qu’il n’épuise certainement pas son amour. Elle mesurera alors que ses désirs ne l’avaient pas trompée. Les quatre jours vont combler un immense manque et sinon la guérir, du moins lui donner la force de continuer la vie quotidienne. « Les vieux rêves sont de bons rêves. Je suis heureux de les avoir eus ». Mais cette parole ne vaut pas que pour Francesca.

De son côté, en effet, Robert n’est pas si bien dans sa peau de « citoyen du monde ». Au contact de Francesca, l’errant perpétuel prend conscience de ce que sa vie prétendue libre n’est qu’une fuite en avant. Comment bâtir si l’on ne sait demeurer ? Ce qu’il appelle détachement n’est-il pas un secret égoïsme ? L’affirmation « Je ne veux avoir besoin de personne, parce que je ne veux pas t’avoir » est un leurre. Surtout, face à la crise que lui fait Francesca, Robert mesure combien il tient à elle, combien celle-ci s’est donnée, et il répond à sa crainte secrète : « Ce n’est pas de la routine. »

Voilà pourquoi Robert qui se refuse à être artiste, est en fait un artiste frustré, rentré. « Quand on photographie, on ne crée plus. » Peut-être, la personne même de Clint Eastwood (l’acteur de western spaghetti qui ose passer derrière la caméra peut-il devenir un vrai metteur en scène ?) parle-t-elle derrière le personnage. En tout cas, celui qui a concédé de n’être qu’un neutre, scientifique photographe pour la très sérieuse revue National Geographic ne laisse-t-il pas mourir en lui le même enthousiasme, le même vœu de plénitude que celui qui sommeille dans le cœur de Francesca ? A son contact, le déraciné, le nomade découvre soudain son désir profond de fonder une relation durable. Ce double éveil à l’amour devient alors un éveil réciproque à leur identité profonde : avant de devenir intimité interpersonnelle, cet amour est aussi révélation de l’intériorité personnelle. Voilà encore pourquoi je me refuse à faire de la Route de Madison une banale histoire de passion. Et même si cet amour ne débouche pas sur la relation durable que Robert désire de toute son âme, même si son cœur brisé saigne sous cette pluie battante qui cache les larmes, il ne le replie pas sur lui-même et l’ouvre à sa fécondité d’artiste dont témoigne l’édition du petit livre de photographies dédié à F et envoyé des décennies plus tard. Or, seul l’amour profond, durable est fidèle.

3) Lecture spirituelle

Mais il y a plus. De sa passion adultère, Francesca va puiser l’énergie non seulement pour durer dans la morosité grise du quotidien, mais pour le transfigurer. Passée l’épreuve de l’absence, ou plutôt par la déchirure même, Francesca va prendre conscience de la vérité de l’amour et de ce qu’elle désire profondément pour sa famille. En langage chrétien : du péché sourd la grâce. La soif d’amour se transforme en une fontaine de grâce. La blessure s’ouvre en vie éternelle.

Il eût été tellement facile de se replier sur la nostalgie de cet événement unique, de justifier l’agressivité contre un époux si falot, si apparemment indifférent ou la culpabilité née de l’impression d’avoir troqué une immense aspiration contre la banale vie d’une famille qui ne sait pas dire merci et se réunit autour de la table avec le même silence qu’autour de la télévision. Au contraire, la jeune femme va trouver les ressources et l’intelligence pour faire mémoire de son éducation. Là encore, le désespoir eût été facile : comment changer des enfants en passe d’entrer dans la vie adulte (« ce ne sont plus des enfants », dit-elle à Robert) ? Mais si elle ne peut les aider par sa vie, du moins le pourra-t-elle au-delà de celle-ci. En effet, en lisant le récit circonstancié que leur mère a laissé de ces quatre jours d’exception, Michael (Victor Slezac) et Carolyne (Anne Corley) vont passer par toute une gamme de sentiments contrastés : du reproche (« elle ne m’a jamais rien dit »), et même de la haine (Michael passe par une régression œdipienne : « Je le tuerai »), jusqu’à l’amour paisible (c’est Michael qui répandra les cendres dans un large geste, libéré) : répandant la cendre, il sème non pas la mort, mais la vie. Ils sont arrivés pour s’occuper de choses, d’affaires, ils rencontrent une personne, celle de leur mère, puis eux-mêmes (c’est ensemble qu’ils tiennent l’urne) et enfin leurs propres familles. Plus encore, au point de départ, les enfants dénient à leur mère toute existence, précisément tout désir propre (sous la forme symbolique de l’incinération) ; ils vont découvrir que Francesca n’était pas seulement une femme de devoir, mais aussi de désir. En respectant son ultime désir, ils vont s’éveiller à leur propre amour. Le testament est d’abord celui d’une personne ; la clé du coffre n’ouvre pas sur des objets, mais sur une histoire qui commence comme celle d’une mère ignorée et où ils déchiffreront la leur. « Si je pars, quel message, cela leur laisse ? », se demande-t-elle, au plus fort de la tempête intérieure : mais maintenant qu’elle est partie, définitivement, elle laisse son message.

Comment s’opère le changement ? Simplement en racontant. Avec sagesse et intuition, la fratrie éprouve le besoin de se retrouver seuls, pour remonter au-delà du présent. Les enfants vont revivre et arriver à dire – ensemble, dans la capitale scène du banc – l’identification de leur couple au sage modèle parental, que la routine de leur amour est subie, source de souffrance, de révolte cachée et déni des aspirations profondes. Puis, peu à peu, en découvrant que leur mère a pu vivre un amour réel, ils vont sentir s’éveiller en eux, ce désir.

Nous avons là un extraordinaire exemple de réconciliation fructueuse avec son origine. D’ailleurs, Clint Eastwood continuera à explorer ce thème en traitant, par exemple, de la paternité – peut-être avec trop de souci didactique, moins de délicatesse dans la suggestion – dans Un monde parfait. En ce sens, l’amour vécu par Francesca, loin d’être péché, devient une rédemption, non pas tant pour elle que pour toute sa famille. Preuve, s’il y en avait encore besoin de ce que l’amour ici narré est irréductible à toute passion. Que Francesca ait vaincu toute honte, qu’elle refuse de garder scellé le secret de famille si bien caché, ouvre à un avenir nouveau et vraiment constructeur : que la fidélité de Francesca à son mari et à sa famille conjure les tentations d’adultère que – on pourrait le craindre – son exemple pourrait susciter, nous en avons la preuve par les rencontres, toujours discrètement évoquées, des enfants avec leurs conjoints respectifs : « Je veux te rendre heureuse plus que tout », dit Michael, arrêtant net tout reproche sur les lèvres de son épouse Betty, bouleversée. Et Carolyne téléphone à Steve, dans la robe de sa mère, symbole des épousailles, preuve s’il en est, d’une réconciliation, réussie car libre : car c’est la même qui a dit : « Ce qui est bon pour maman ne l’est pas pour moi. »

Disons-le donc d’un mot : peu à peu, pour Francesca, cette venue de Robert apparaît une grâce. Comme la grâce, elle est là, sans prévenir, gratuitement ; mais elle demeure, à la mesure de notre fidélité. Comme la grâce, elle invite à un dépassement, elle est inespérée, parce qu’il est inoubliable : elle construit durablement l’avenir en l’enracinant dans l’origine. Comme la grâce, enfin, elle rachète, elle espère tout.

Au fond, Eastwood nous révèle la dimension ascendante de l’amour-passion. Tout ce film nous parle d’un amour qui transcende le sentiment, l’éros et même la philia, un amour qui est agapè. Il faudrait faire appel à la relecture qu’en donne le philosophe Maurice Blondel, toujours à l’affût du sursum qui soulève toute réalité vers son terme plénier, transcendant, absolu qui seul le révèle en l’accomplissant. L’amour qui unit un bref moment Robert et Francesca ouvre à plus

4) Conclusion

Le film d’Eastwood déborde donc, en-deçà et au-delà, toute lecture étroitement moralisante, sans nier la dimension éthique. Un signe en est le traitement du temps. Le temps de l’amour blessé est fragmenté, chaotique : la colère, l’indignation du fils naît des fragments de souvenirs, morceaux de papiers ; l’étonnement suspicieux de la fille de ces photographies qui incitent au voyeurisme : « Elle n’a pas de soutien-gorge. » Ce temps est aussi circulaire, répétitif, morne répétition lassante d’un quotidien dont on n’attend plus de surprises

Mais avec le récit, le temps naît à sa vérité continue et linéaire. On ne saurait trop insister sur l’importance de ce début qui, peu à peu, en son temps, ouvre sur la narration. Le déroulement du film n’est pas la succession d’une histoire présente qui invite à une compréhension rétrospective pour enfin ouvrir au futur. Le cinéaste nous offre une compréhension du temps beaucoup plus riche. Et je ne parle pas de l’irruption du présent dans la trame serrée des souvenirs. La réconciliation, notamment du fils avec sa mère, qui est une défusion, demande qu’il prenne le temps d’écouter : comprenant mieux ses désirs profonds, ses souffrances secrètes, son héroïsme silencieux, il peut alors sortir du jugement, saisir confusément mais réellement les complicités qu’il a pu entretenir et la grandeur de celle qui lui a donné la vie et est en train de l’enfanter à nouveau.

Au fond, le vrai temps du film est cette nuit où les enfants vont découvrir qui est leur mère et qui ils sont réellement. Dans ce premier temps s’emboîte toute la vie de leur mère. Et, dernière poupée gigogne, on découvre ces quatre jours si denses ou se condensent toute la vie de leur mère. Répondant à Francesca qui lui demande qui sont ses parents, cette phrase Robert a un moment une phrase dont on ne perçoit pas d’emblée la profonde dualité de signification : « Je ne sais pas si j’arriverai à faire tenir toute ma vie entre aujourd’hui et vendredi. » D’un côté, au sens littéral, cette parole est plutôt pessimiste et introduit une note de résignation car elle rappelle la finitude menaçante de ce bonheur inouï. D’un autre côté, Robert comprend, confusément, que ces quelques jours ramassent toutes les aspirations secrètes de son être, qu’ils sont comme le résumé de toute sa vie. En ce sens, ce temps presque immobilisé, hors-temps n’est pas une parenthèse que l’imagination idéalisera pour mieux la conserver, il s’identifie à l’éternité. A de rares moments exceptionnels au double sens d’immense et d’exception, dans la vie, le ciel semble s’entrouvrir et révéler que la vérité du temps trouve sa source hors de lui, soutenu par l’éternité, sans lui être étranger : la croix montre leur étroit entrelacement.

Car le temps spirituel est en réalité, comme ces quatre jours, plus qu’un hors temps. C’est une ouverture sur l’éternité. Que Francesca ait décidé de continuer à vivre dans l’Iowa, au lieu de partir pour les lieux dont elle a toujours rêvé n’a pas seulement sauvé sa famille, mais a sauvé son amour pour Robert : un amour si plénier, si unique (« Ce genre de certitude ne se produit qu’une seule fois dans la vie ») ne peut durer toujours que dans l’éternité. Entendons-nous bien : Francesca renonce à ce bel amour pour l’amour de ses proches, mais, obscurément de ce qu’il existe quelque part un amour aussi radical, aussi comblant , mais qui dure toujours. Autrement dit, la grâce que reçoit Francesca est comme une promesse de la gloire où tous nos désirs seront comblés sans déception, au-delà de tous nos espoirs les plus fous. Cet amour encore transi de peur (du regard de l’autre, de perdre l’aimé) est une parabole tremblante mais vive d’un amour de plénitude et d’éternité.

La boîte aux lettres béante qui ouvre le film, nous adresse-t-elle un message ? La route de Madison a quelque chose d’un sentier d’éternité.

Pascal Ide

Michael Johnson (Victor Slezak) et sa sœur Caroline (Annie Corley) reviennent dans la ferme de leur enfance régler la succession de leur mère, Francesca. Ils vont découvrir un pan ignoré de la vie de leur mère, Francesca (Meryl Streep) : sa brève, intense et inoubliable liaison avec un photographe de passage, Robert Kincaid (Clint Eastwood).