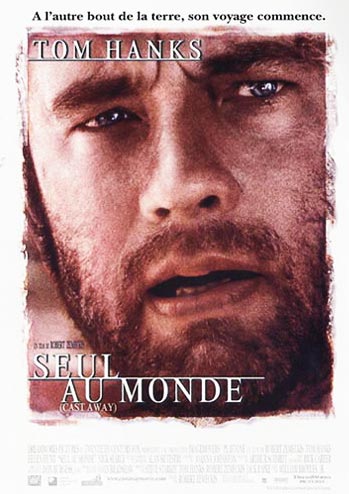

Seul au monde (Cast Away), drame américain de Robert Zemeckis, 2001. Avec Tom Hanks et Helen Hunt.

Thèmes

Liberté, solitude.

Décidément, le réalisateur de Forrest Gump (1994) et de Contact (1997) est inspiré et fait respirer. Et pas seulement l’air du grand large (il est vrai que la splendeur de la photographie jointe à celle, dépaysante, de l’île, est enchanteresse et à elle seule revigorante). C’est l’âme qu’il ouvre à l’oxygène purifié des hauteurs et qu’il émonde. L’impression de bien-être qui vous inonde à la fin du film et demeure en vous comme une trace sur le sable mouillé ne trompe pas. Zemeckis ménage une très astucieuse projection dans sa projection.

La trame est transparente, en trois parties : départ, exil et retour. L’intention est tout aussi diaphane, presque naïve : le manager stressé et stressant devient un autre homme, non pas assagi, mais sage ; ou bien : de la liberté toute extérieure à l’autonomie intéreure par le consentement fécond à la nécessité qui la transforme en liberté ; ou bien encore : de la relation apparente et du réel égoïsme à l’authentique, voire sacrificiel don de soi à l’autre par l’apprentissage de la solitude ; une dernière rythmique ternaire : de la dépendance à l’interdépendance par l’indépendance chèrement conquise. Enfin, la parabole et le symbole sont limpides : si tu crois maîtriser le temps, c’est lui qui te maîtrisera ; fais-en non pas ton maître, mais un allié. Mais encore convient-il de comprendre l’itinéraire de Chuck (interprété par l’acteur fétiche de Zemeckis, l’admirable Tom Hanks) ; nos cadres pressés se tromperaient grandement s’ils croyaient qu’il suffit d’un ou même de plusieurs stages de Survivor pour devenir une personne véritablement autre. Le cheminement de Chuck est d’abord intérieur : si l’exode physique s’avère être une condition nécessaire à cette métamorphose ; il n’en est pas la condition suffisante. Encore faut-il qu’il accepte ce travail de pâques ; or, aucun conditionnement ne peut le commander : il ne peut qu’y préparer. Ce Cast away n’est pas seulement ni d’abord un arrachement à un cadre extérieur de vie, mais un désaissement de ses intimes dépendances qui étaient autant de protections et de contrôles où se lovait un égoïsme caché à lui-même.

Loin d’être une robinsonnade de plus, le chef d’œuvre de Zemeckis (il mérite bien ses quatre étoiles !) est donc une ode à la liberté authentique. Celui qui parcourt le monde sans se fixer nulle part, autrement dit le sans-pays, le No-land (choisit-on vraiment au hasard le nom de ses héros ?), accède à sa patrie intérieure avant d’être rapatrié dans un monde où il est désormais capable non seulement de loger, mais – même s’il en est expatrié temporairement – d’habiter et demeurer.

Décidément, le réalisateur de Forrest Gump (1994) et de Contact (1997) est inspiré et fait respirer. Et pas seulement l’air du grand large (il est vrai que la splendeur de la photographie jointe à celle, dépaysante, de l’île, est enchanteresse et à elle seule revigorante). C’est l’âme qu’il ouvre à l’oxygène purifié des hauteurs et qu’il émonde. L’impression de bien-être qui vous inonde à la fin du film et demeure en vous comme une trace sur le sable mouillé ne trompe pas. Zemeckis ménage une très astucieuse projection dans sa projection.

La trame est transparente, en trois parties : départ, exil et retour. L’intention est tout aussi diaphane, presque naïve : le manager stressé et stressant devient un autre homme, non pas assagi, mais sage ; ou bien : de la liberté toute extérieure à l’autonomie intéreure par le consentement fécond à la nécessité qui la transforme en liberté ; ou bien encore : de la relation apparente et du réel égoïsme à l’authentique, voire sacrificiel don de soi à l’autre par l’apprentissage de la solitude ; une dernière rythmique ternaire : de la dépendance à l’interdépendance par l’indépendance chèrement conquise. Enfin, la parabole et le symbole sont limpides : si tu crois maîtriser le temps, c’est lui qui te maîtrisera ; fais-en non pas ton maître, mais un allié. Mais encore convient-il de comprendre l’itinéraire de Chuck (interprété par l’acteur fétiche de Zemeckis, l’admirable Tom Hanks) ; nos cadres pressés se tromperaient grandement s’ils croyaient qu’il suffit d’un ou même de plusieurs stages de Survivor pour devenir une personne véritablement autre. Le cheminement de Chuck est d’abord intérieur : si l’exode physique s’avère être une condition nécessaire à cette métamorphose ; il n’en est pas la condition suffisante. Encore faut-il qu’il accepte ce travail de pâques ; or, aucun conditionnement ne peut le commander : il ne peut qu’y préparer. Décrivons ce cheminement en détail.

1) Un homme hors de lui

Autrement dit, Chuck est un homme aliéné. Il est un homme du contrôle : contrôler le temps, c’est tout contrôler.

a) La relation au temps

Sa volonté de mesurer le temps est caricaturale. Chuck en a fait son métier. Qu’est-ce que cela signifie ? Chuck passe son temps à mesurer le temps non pour le connaître, le recevoir comme un cadeau, mais pour le dominer ; or, le dominer, c’est l’effacer. Tel est le sens de son exhortation à ses subordonnés russes : « 87 heures, c’est une éternité. » Si Chuck quitte Memphis pour parcourir le monde, c’est en vue non pas de le découvrir mais de le mesurer, à l’aune du temps.

b) La relation à son corps

Noland dévore la nourriture (rappelez-vous la table pantagruélique face à laquelle il s’asseoit) comme il dévore le temps. Sa relation au réel est de phagocytation. Symbolique est la table royale où il se retrouve. Plus encore, le contrôle est un acte mental, elle exclut ce corps opaque et lent qui résiste à la vitesse. Les premiers moments sur l’île nous montreront en effet un corps adipeux et maladroit qui n’est plus en contact avec la terre ferme.

c) La relation à l’autre

Là encore, il faut dépasser l’apparence. Chuck est amoureux ; il pense à sa femme (par exemple à lui faire un cadeau de Noël et pas seulement à en recevoir). Lorsque, dans l’avion, il verra la montre qu’elle lui a offerte tomber à terre, il risquera sa vie en détachant sa ceinture pour aller la chercher ; c’est d’ailleurs, paradoxalement mais symboliquement, grâce à ce geste qu’il sera sauvé : projeté à l’arrière de l’avion avec son canoë, il sera éjecté vers le haut par une voie d’eau.

Il demeure que l’ingénieur aime sa femme au rythme de son travail, comme il l’embrasse au rythme des photocopies. A-t-il hiérarchisé ses affections ? Rien n’est moins sûr. Au repas, Chuck ne peut s’empêcher de jeter un œil à son réveil, ce qui lui attire le regard nullement dupe, mais sans jugement ni réprobation de celle qu’il aime. Il est significatif que Chuck offre un cadeau qui rappelle encore son travail et que Kelly, elle, lui offre un don qui à la fois fait mémoire de ce temps à qui il consacre son énergie mais, avec délicatesse, ne le ceinture pas dans sa profession, puisqu’elle ajoute la photo préférée.

d) La relation à soi

Plus généralement, le héros vit dans la toute-puissance et la maîtrise. Lorsqu’il apprend que l’épouse de son collègue est atteinte d’un cancer évolué, il le prend à part et lui multiplie les conseils. Soudaine poussée d’altruisme ? Un fait permet d’en douter : le gros plan sur le visage de Chuck, quelques secondes avant, pendant l’appel téléphonique apprenant à son collègue l’évolution de la maladie, donne l’impression qu’il entend la nouvelle comme si elle lui était adressée. Cette mauvaise nouvelle échappe trop à son contrôle pour ne pas essayer de la conjurer : Chuck se rassure en réconfortant son collègue. Bref, le tout-contrôle, c’est aussi le tout-panique.

Au fond, derrière les apparences, Noland n’est intéressé que par lui. De même que, à plusieurs reprises, la caméra étourdissante virevolte autour de Chuck, de même celui-ci a-t-il satellisé le monde, son monde autour de sa propre personne. Certes, il aime et follement sa femme, ainsi que nous le comprendrons mieux (et lui aussi) bientôt ; il n’empêche qu’il ne lui sacrifierait pas sa réussite professionnelle, même le soir de Noël. Bref, Chuck n’a pas encore vraiment découvert la joie du don.

L’ultime conséquence est que Chuck n’est pas un homme libre : contraint par le rythme qu’il s’impose, incapable de se donner en vérité, et surtout fermé à l’autre dans sa nouveauté surprenante, il ne peut changer en profondeur. En un renversement dialectique, l’homme qui se voulait maître du temps et du monde se retrouve être le plus aliéné de tous. L’homme du contrôle est sous contrôle.

2) L’arrachement forcé

C’est lorsqu’il part loin de chez lui que Chuck peut rentrer en lui. Du moins que l’occasion lui en est offerte.

Au point de départ, l’arrachement est subi(t). Avec une violence toute particulière. Dans une scène dont le réalisme n’a rien à envier aux meilleurs films catastrophes, Zemeckis nous fait vivre en direct, avec l’aide des effets surround que les DVD les plus performants ne pourront pas s’offrir (je plaide pour le cinéma !), non seulement le crash de l’avion, mais les multiples obstacles et périls qu’il suscite et qu’on oublie trop vite : le filin qui, lorsqu’on croit enfin être sauvé de l’engloutissement, vous aspire dans les profondeurs, l’asphyxie de la trop longue remontée, l’aspiration par le réacteur encore en marche et, si vous l’évitez, celle causée par l’enfoncement de l’avion sous la mer, les vagues suscitées par le typhon qui fut cause de l’amerrissage forcé, etc. Rien ne nous est épargné. Non parce que le réalisateur cède au désir du spectaculaire, mais parce qu’il veut nous faire ressentir l’angoisse, l’isolement, l’absolu dépaysement où Chuck se trouve soudain plongé. L’homme qui stresse le monde de l’homme devient stressé par le monde de la nature. D’autres scènes, aussi éprouvantes, nous feront vivre aux premières loges, les épreuves, physiques et morales, qui l’attendent.

Affronté à cette situation incontrôlable, Chuck passera par différentes réactions bien connues : tristesse, lassitude, découragement, espoir. Mais que va-t-il devenir ? Cette île sera-t-elle une prison ou une chrysalide ? La barrière de corail qu’il tente une fois de franchir, attiré par une lumière, mais sans aucune préparation et donc voué à une mort très probable, sera-t-elle un mur carcéral ou un nouvel obstacle à franchir ?

3) Loin de chez lui, Chuck rentre chez lui (en lui)

Autrement dit, il devient un homme libre. Soudain, sans prévenir, en un raccourci heureux, Zemeckis nous projette quatre ans plus tard. Cette brutale rupture, après nous avoir bercé au rythme lent et morne du quotidien, n’est pas dénuée de signification dans un film tout entier dédié au temps. Elle souligne une autre rupture, beaucoup plus profonde : intérieure. Voilà une mer, toujours imperturbablement bleue, transparente. Un poisson y nage, délicieusement insouciant. Brusquement, un harpon le traverse et un mouvement de caméra nous révèle l’auteur de ce lancer prodigieusement adroit : un Robinson hirsute et musclé. Chuck ! On peine à reconnaître le jeune cadre ventripotent et victimaire (de fait, un an sépare le tournage de la première et de la deuxième parties du film ; entre les deux, Zemeckis a réalisé le thriller Apparences). Tout est là pour souligner l’altérité, la rupture.

Pour autant, le mouvement de la caméra, malgré l’inscription « Quatre années plus tard », est, si je ne m’abuse, continu : c’est bien le même homme qui est l’artisan et le bénéficiaire de ce changement. Déclinons-le, symétriquement, à la description d’entrée :

a) Une relation nouvelle au temps

Il est significatif que le premier objet auquel pensera Chuck sur la plage sera l’un de ses chronomètres, bien entendu devenu inopérant. Mais le second sera la montre que lui a offerte Kelly, montre qui a par contre résisté aux avanies. La distinction entre les deux trace toute la distance qu’il devra accomplir.

Le réalisateur prendra le temps de nous prouver que les choses prennent du temps : c’est une journée entière au moins que Chuck va mettre pour apprendre à faire du feu. Mais ce temps n’est pas lisse : il est le temps de l’apprentissage. C’est une durée vécue par une intelligence aiguisée par le besoin. L’expérience sert : après avoir brisé un caillou sur la noix de coco, Chuck comprend qu’il doit d’abord patiemment se forger des instruments avant de les utiliser.

C’est ainsi que Chuck va reparcourir en quelques années les étapes que l’humanité a traversées en des millénaires. En une image facile mais suggestive, on le voit passer de l’absence d’outil (à l’instar du singe qui tente de briser la noix de coco en l’envoyant sur une face contondante, Chuck essaie de briser la dure coque, cet échec conduisant à l’étape ultérieure) à la pierre brute et enfin à la pierre taillée, c’est-à-dire à l’outil secondaire qui sert à tailler un outil. Pour cela, Chuck a dû renoncer au geste malhabile et violent pour accéder au geste mesuré, symbolique et autrement efficace.

Il faut prêter attention à la manière dont Zemeckis filme le temps : aucun flash-back (à la Docteur Jivago, Titanic, etc.) ; très peu de parallèles (nous montrant par exemple la famille terriblement inquiète multipliant les recherches après la disparition de l’avion, etc.). Autrement dit, nous approchons au plus près de la manière dont Chuck a investi le temps. Ce parcours extrêmement linéaire et centré ne vise pas à créer le suspense (il était en effet mieux que l’on ignore que Kelly allait se remarier), mais est destiné à nous faire épouser au plus près le nouvel apprentissage que Chuck fait du temps. Et, ce qui est le plus étroitement lié au temps : notre liberté.

La personne avec qui j’ai vu le film a murmuré à plusieurs reprises dans la projection du film : va-t-il s’en sortir ? penses-tu qu’il va mourir en passant la barre ? C’est dire si la liberté de Chuck est respectée, et celle du spectateur de même. Merci Zemeckis !

b) Une relation nouvelle au corps

Sur l’île, isolé de tout (« île » se dit isola en italien), le corps prend soudain une place prépondérante et même totale. Le premier besoin, le plus urgent, est de boire, donc de trouver de l’eau potable et la conserver. Ici, il n’y a pas besoin d’insister, tant la pédagogie de Zemeckis est patente, voire appuyée.

Le corps se révélera d’abord comme un lieu de manque et de souffrance. Aucune des blessures répétées ne nous sera épargnée : c’est dans notre chair que les coraux pénètrent, c’est notre sang qui coule à flots, c’est notre sensibilité qui ressent la morsure de l’eau salée sur les plaies. Mais cette souffrance n’est pas seulement négative. Lors de sa rage de dent (et seul celui qui l’a vécue peut comprendre le geste qui lui fait s’ôter la molaire douloureuse), le cadre pressé deviendra libre en consentant à ne pas totalement maîtriser son corps et sa santé.

Progressivement Chuck va découvrir en son corps son meilleur allié. Mais, pour cela, il devra l’apprivoiser, l’éduquer. Jusqu’à le débarrasser de tout superflu et le finaliser entièrement par le service c’est-à-dire l’adaptation à l’environnement. Fini le corps adipeux poubelle de ses repas superflus ; fini ce corps encombrant qui se fait mal et qui a mal de ne pas s’occuper de lui.

À l’instar de l’histoire des techniques que Chuck récapitule, le corps modelé sera un comprimé d’histoire des civilisations. Sa vie sur l’île commence à plat ventre, prostrée ; elle se continue par une exploration à genoux ; Chuck se relève, flageolant et craintif : il doit s’aider de souliers de fortune qui ne sont pas à sa taille et, au début, l’ascension cause vertige et essoufflement ; enfin, il assume pleinement sa position verticale, dominatrice et observatrice, de singe redressé, d’homo erectus.

Cette réconciliation avec son corps se fait par la médiation de la nature. D’ennemie, elle aussi devient progressivement un partenaire. Avez-vous constaté combien, sur l’île, la seule bande sonore est celle de la nature, omniprésente ? Zemeckis souligne ainsi l’affrontement devenu compagnonnage, sans autre médiation, entre Chuck et la nature. La musique ne réapparaîtra pour la première fois qu’après le franchissement de la barrière de corail, pour souligner la prise de conscience de l’irréversibilité du départ et donc la profondeur de l’arrachement.

Les épousailles avec le corps passeront aussi par la réconciliation avec les objets techniques. En s’ouvrant à la réalité extérieure, Chuck devient créatif. Les objets de même. Le retour à des conditions de vie plus rudes est aussi un retour (certains diraient une régression) vers une moins grande spécialisation. L’ingéniosité humaine aidant, un objet aussi univoque que la bande magnétique d’une cassette vidéo se transforme en ficelle et une robe de soirée en filet pour la pêche, sans parler de ces patins à glace dont la matière métallique sera peut-être l’aide la plus précieuse.

c) Une autre relation à soi et à sa liberté

Au début, Chuck ne pense qu’à une relation d’aide. Sa seule énergie est tout entière mobilisée à écrire Help en lettres majuscules sur le sable que viendra vite effacer la marée, puis en lettres durables.

Mais il comprendra peu à peu qu’il doit s’appuyer sur lui et lui seul. Finies les relations d’utilisation. Il découvrira aussi la joie d’apprendre à bien employer ses propres ressources. Quelle jubilation lorsqu’il fait jaillir son premier feu. Que dis-je ? Lorsqu’il crée : « Je suis le créateur. » À le voir bondir, chanter, danser, on devine ce que dut être la joie de l’hominien ou de l’homo sapiens qui, le premier, conquit cet être insaisissable et si vital.

Avec la joie vient aussi la gratuité, qu’incarne l’œuvre d’art. Et nous voyons une nouvelle fois Chuck redécouvrir les méthodes préhistoriques de dessin où l’artiste prend son corps (en l’occurrence ses mains) comme premier moyen d’expression.

Désormais sa vie alterne entre l’extérieur qu’est la nature et l’intérieur de la grotte : celle-ci n’est plus seulement le lieu du refuge en cas de tempête ; elle célèbre aussi une intériorité retrouvée. Ses murs ont recueilli les réflexions de Chuck, ses œuvres d’art, ainsi qu’on l’a dit. De même, il n’a jamais perdu son humanité, par exemple sa pudeur : il fait ses besoins derrière un buisson et il se ceint les reins d’un pagne.

Cependant, et c’est le troisième temps, la liberté n’est pas finalisée par elle-même. Chuck découvre, toujours pas à pas, dans la patience du temps, qu’il est fait pour l’autre et un autre qu’il ne maîtrise ni ne contrôle.

d) Une relation nouvelle à l’autre

Chuck va comprendre qu’il ne peut vivre sans l’autre, mais un autrui qu’il ne réduit pas à lui-même, qu’il ne subordonne pas à ses besoins ou à ses désirs. Or, le prochain se présente sous une double figure.

La figure la plus évidente est celle de Wilson. Celui-ci apparaît lorsque l’accumulation des échecs (le feu raté, malgré une bonne idée) et des souffrances (deux blessures profondes aux jambes et une autre qui n’est pas légère à la main) rend la vie de Chuck à ce point insupportable qu’il a besoin d’une consolation. Or, seul l’homme peut conforter l’autre homme. Il faut donc une personne à qui parler. Chuck prend ce ballon de volley dont la forme peut évoquer un visage et le transforme en frère de sang, frère fait à partir de son propre sang. D’ailleurs, le jour où, de rage, il le rejettera, il se fera pardonner en le redessinant avec ce liquide vital. Mais cela ne suffit pas : une personne, c’est un corps et un nom. Chuck le baptisera Wilson.

Les relations avec Wilson sont à ce point personnalisées qu’il en devient attachant. Wilson devient un compagnon de tous les jours. Et sa perte sera pour lui comme une mort dont il est coupable et qui lui ôte tout goût de vivre. Avec l’apparition de Wilson, Chuck passe des questions insensées : « Il y a quelqu’un ? » adressées aux noix de coco qui tombent sans prévenir, à un dialogue structuré. Et on sait qu’une personne en solitaire doit parler à quelqu’un si elle ne veut pas sombrer dans le délire.

Mais cet autrui est finalisé par notre utilité. L’autre est là non pour nous mais pour nous donner à lui. Or, cet autrui omniprésent, c’est bien entendu sa femme. Sans elle, Chuck n’aurait jamais tenu. Qui d’autre qu’elle aurait pu mobiliser une telle rage de vivre, une telle volonté de surmonter les obstacles ? Son retour montre bien qu’il n’a pas cherché à accumuler les expériences pour écrire un nouveau manuel de survie ou proposer un recueil d’aphorismes lénifiants pour cadres stressés : laissant la foule des journalistes et des curieux, il rentrera seul dans la pièce où il rencontrera le nouveau mari de Kelly. Mais n’anticipons pas. Pour l’instant, Chuck vit pour elle, dans l’espoir de la revoir. Et c’est parce que vivre pour quelqu’un n’est pas vivre par quelqu’un qu’il a distingué spontanément Wilson de sa femme : celui-ci, c’est pour la vie quotidienne ; celle-là constitue le but qu’il s’est fixé, la finalité qu’il poursuit. Plus jamais, il ne voudra la subordonner à ses intérêts. Heureuse et symbolique distinction du ballon et de la montre [1].

Or, cet autre, c’est à Chuck de le rencontrer : s’il est un don et non pas un dû, il ne doit pas attendre à ce qu’il vienne à sa rencontre.

e) Une relation nouvelle au don

Deux signes discrets nous montrent cette ouverture inédite au don de soi. D’abord, pendant ces quatre années dans le Pacifique, Chuck a souhaité garder un paquet qu’il n’a jamais ouvert. On imagine quelle tentation fut la sienne d’en découvrir le contenu ; on imagine aussi, face à ses besoins vitaux, combien il pouvait s’autojustifier. En renonçant à ce qui n’aurait pas été une faute, mais, pour beaucoup, du simple bon sens, Chuck vit plus que la fidélité à sa conscience professionnelle (« FedEx, une entreprise qui tient ses promesses et livre vos colis à temps. Euh ! presque à temps ! ») ; il garde en son âme comme un coin de paradis, une pureté toute disposée au don. Peut-être aussi comme un sens non formulé de l’abandon à la Providence et une ouverture à l’avenir : un jour, il pourra donner. Revenons ensuite à l’épisode de sa rage de dent. Chuck va aussi y apprendre la paix intérieure que procure le pardon. On apprend que, si vous me permettez ce facile calembour, c’est plus qu’une dent, mais une mâchoire que Chuck a contre son dentiste ! Il finira par en parler comme avec affection : comme dit l’Écriture, Dieu a créé le médecin pour le bien de l’homme (Siracide 38).

4) Un homme prêt à repartir au loin

Autrement dit, un homme qui rend l’autre libre. Mais la troisième partie du film est-elle le retour de Chuck dans sa famille ? Là encore, il serait naïf et trop superficiel de se contenter d’un go back to home. Ce changement seulement extérieur n’authentifierait pas la métamorphose interne. Comment Chuck serait-il assuré du chemin qu’il a accompli ? ou plutôt, comment pourrait-il actualiser dans une vraie démarche autonome la liberté nouvellement acquise ? Non, une épreuve, nouvelle et pourtant nécessaire, l’attend. Et c’est là que Zemeckis emporte mon adhésion en se refusant au trop facile et factice retour à l’origine qui n’est qu’une réplique à peine démarquée du commencement, avec tous les risques pervers de répétition qu’il comporte.

a) Une cascade de deuils

Un beau matin, arrive une sorte de voile rigide. Chuck la garde et la re-garde sans encore bien comprendre à quoi elle peut servir. Puis, en une brutale intuition, il voit que le moyen matériel de quitter l’île lui est offert. Peut-être la Providence veille-t-elle sur lui ; en tout cas, c’est à lui d’affronter tous les obstacles. Notamment deux risques dont le second est encore plus grand que le premier : franchir une nouvelle fois le récif corallien (et affronter la mémoire douloureuse des blessures qui sont encore gravées dans sa chair burinée) ; affronter la mer si mal qualifiée de pacifique, ses sautes d’humeur, l’incertitude du lendemain, le risque d’errer sans fin en mourrant de soif. Chuck doit donc surmonter une double peur : celle d’être blessé à nouveau, peut-être gravement ; celle de mourir de manière atroce. Le dilemme – rester ou partir – est intense.

La tempête sous son crâne est pire que toutes les tempêtes qu’il a pu essuyer sur l’île. C’est à ce moment qu’il envoie bouler son ami Wilson. L’alternative est : la vie sans risque majeur, mais solitaire (donc la mort de l’amour) ; la vie risquée et l’amour jusqu’à la mort. Cependant, même si l’acte libre est toujours indéductible et donc imprédictible, Chuck a trop changé, il a trop fait l’expérience de ce qu’il est fait pour autrui, pour sa femme, pour ne pas comprendre que rester sur l’île, c’est nier le dynamisme du don qui le traverse.

Mais il a aussi trop reçu de cette île qui l’a hébergé et plus encore, sauvé, pour ne pas ressentir une tristesse en la quittant. Ce ne sera que son premier deuil. Après avoir perdu sa voile rigide et une partie de ses déjà peu confortables rondins de bois, il perd son ami Wilson (poignant « Excuse-moi ») : la musique soulignera une nouvelle fois cette douloureuse disparition. Dans la foulée immédiate, Chuck perd le goût de vivre (il laisse les rames à vau-l’eau), et enfin, presque, la vie.

Il va être récupéré par autrui : mais désormais, il sait qu’il a besoin de l’autre pour vivre. Cependant, un autre deuil, totalement inattendu et bien plus cruel, l’attend.

b) Un dernier deuil : le départ de la maison

Depuis quatre ans, convaincue que Chuck est mort, Kelly s’est remariée (la nouvelle est tellement brutale que le spectateur est atterré de l’apprendre). Plus encore, elle est mère d’une charmante petite Cathy. Autrement dit, la situation a irréversiblement changé. Pourtant, l’amour des deux anciens fiancés est intact, même s’ils prendront le temps de se le dire. Chuck sait maintenant que les plus belles fructifications prennent du temps.

Lorsque Chuck vient rejoindre Kelly, les sentiments émergent progressivement. Dans la maison des nouveaux époux, ce sont d’abord des banalités qui sont échangées : l’émotion qui les étreint est trop forte pour pouvoir jaillir sans retenue ; et puis le lieu ne convient pas. C’est autour de la voiture de Chuck qui fut leur voiture, là où ils se sont vus pour la dernière fois, que l’amour commencera à se dire. Kelly mettra plus de temps que Chuck pour lire au fond de son cœur : c’est en faisant l’expérience de son départ qu’elle mesure l’ampleur de son attachement. Lui qui connaît le prix de la solitude le sait depuis longtemps et le sent : voilà pourquoi il fait marche arrière. Sous la pluie qui purifie, elle verra enfin clair en elle (« J’ai toujours su que tu étais vivant. Tout le monde me disait de faire mon deuil ») et lui avouera son amour : « Tu es l’homme de ma vie ». En retour, Chuck lui avoue : « Je t’aime au-delà de ce que tu peux imaginer ». Mais quel avenir ouvre cette mémoire et ce présent ?

Nous voici devant un cas d’école pour casuistes et canonistes. Nous sommes surtout face à une situation où la métamorphose de Chuck va trouver à s’exprimer pleinement, ce qui ne signifie pas, une nouvelle fois, que l’acte qu’il va poser se déduise de ses décisions antérieures. Au contraire, c’est sa liberté, nouvellement modelée, créatrice dans la générosité qui va parler. De fait, sa femme ne sait que dire ni que faire. Sous la pluie qui rend transparent le vêtement et pourrait susciter le désir chez un Chuck sevré depuis quatre temps, ce n’est pas celui-ci qui jaillit, mais l’immense respect de l’amour qui ne veut que le bien d’autrui. Le renoncement à soi suscite la parole qui fait vivre l’autre : « Tu dois retourner chez les tiens. » Par cette parole, l’homme devenu libre rend l’autre libre. Quelques instants avant, Chuck avait déjà eu le courage de redonner la montre qui fut sa compagne de chaque minute pendant quatre longues années : elle appartient à Kelly ; plus encore, elle fait partie d’un passé qui ne peut pas revenir et auquel il serait mortifère de demeurer attaché. En fait, déjà dans la maison, sa décision était prise : il aime trop Kelly pour déchirer son bonheur de mère et d’épouse. Il pleut sur la ville comme il pleure en leur cœur. La souffrance est intense, poignante, ruisselante. Mais elle a été formulée. Le deuil, le véritable va enfin pouvoir se faire.

Il pourrait se poser une question. Chuck laisse la montre que Kelly lui avait offerte : « C’est un objet de famille ». Il montre ainsi sa résolution de ne pas s’agripper nostalgiquement au passé et de sombrer dans un désespoir victimaire (chienne de vie ! j’aimais un être plus que tout au monde et je le perds deux fois, etc.). Mais une telle attitude ne signe-t-elle pas plutôt un volontarisme réactif. On ne peut arracher le passé comme on rend un objet. En fait, Chuck a survécu au jour le jour sur son île océanienne car il était accompagné non par le souvenir mais par la présence de sa fiancée, souvenir symbolisé par cette montre et la photo qu’elle contenait. Ici joue donc à fond la grande loi d’intériorisation : l’amour de Kelly fut non seulement son objectif mais aussi, au jour le jour, la source qui a permis à Chuck de tenir. À son ami, Chuck va parler d’une certitude et d’une expérience enveloppante. Ne s’agit-il pas de cette source intérieure ?

L’avenir qui s’ouvre n’est donc réaction ni création.

c) À la croisée des chemins

Mais Chuck a-t-il vraiment posé un acte libre ? Ne s’impose-t-il pas un sacrifice insupportable voire suicidaire : celui de sa femme, de l’unique avenir qu’il avait jamais rêvé et qui l’avait soutenu dans les pires épreuves et donc de lui-même ? Comment peut-il être assuré d’affronter maintenant la solitude, alors qu’il a lui-même tué l’espoir de retourner vers la femme de sa vie ? N’est-ce pas une parole de dépit contre une vie qui lui en demande trop ? Ulysse n’avait-il pas le droit d’aspirer à un repos bien mérité auprès de Pénélope ? Mais celle-ci a eu un Télémaque d’un autre mari. Ou, inversement, Chuck ne succombe-t-il pas, au dernier moment, à la plus subtile des tentations qui serait l’auto-adoration d’un moi héroïque qu’il pourra contempler, nostalgiquement et romantiquement, dans sa blessure devenue sans remède ?

Pour vérifier cette liberté, nous entendrons d’abord Chuck confier à un de ses amis sa souffrance ; mais aussi sa sagesse. Depuis son retour, Chuck parle beaucoup moins. Chacune de ses paroles émerge d’un silence où s’attarde la rumeur de la mer ; elle surgit d’un don. Il demeure que maintenant, c’est lui et lui seul qui parle. Il raconte, il met en mots ce qu’il a vécu en acte. Il vaut la peine de les noter. Chuck narre d’abord son épreuve : « Au début, je n’avais pouvoir sur rien. Je me suis mis à pleurer, pleurer. Mais il y avait en moi une certitude : je devais continuer. Je devais vivre, même sans motif d’espérance. » La parole peut sembler excessive, car nous savons pour avoir vu Chuck jouer avec la lumière de sa lampe torche sur le visage de sa bien-aimée, qu’elle était sa raison de vivre. Néanmoins, cette parole est vraie. Kelly restait un horizon utopique : pour lui, dans le quotidien, elle était ailleurs, inaccessible, donc perdue. « Alors, je me suis mis à respirer et à vivre. Puis, un jour, la mer m’a donné une voile. Alors, je suis revenu à Memphis. »

Telle est la leçon du passé, incrustée dans sa chair et payée au prix de son sang. « Or, voilà que je l’ai perdue une seconde fois. » Une dernière fois, le passé, si riche soit-il, ne dicte pas l’avenir. Du moins lui a-t-il appris que celui-ci appartient autant à son attitude, donc à son choix qu’aux événements. En quelques mots qui font choc, Chuck va recueillir pour nous l’expérience qu’il a tirée de cette retraite en solitaire dans le Pacifique qui l’ouvre à une nouvelle décision. « Je dois continuer à respirer. Car qui sait ce que la mer pourra un jour m’apporter ? »

Le sage est celui qui vit ce qu’il dit. Joignant le geste à la parole, Chuck prend sa voiture, le seul bien qui lui reste. À côté de lui, les signes (certains diraient les fétiches) qui ont accompagné la conquête de sa liberté. Et le voici qui arrive à un carrefour à quatre routes comme seuls les Etats-Unis savent nous en ménager. Juste après un petit détour chez un absent (ou plutôt une absente), la personne qui attend le colis de la FedEx depuis quatre années. Il croise la propriétaire, jeune femme brune qui ne ressemble en rien à sa blonde épouse mais qui ne manque pas d’ouverture. Ils échangent quelques mots qui permettent de nommer les directions des différentes routes. On n’en sait pas plus : cette femme est-elle engagée ou non ? Quel avenir possible ? Mystère. En tout cas, elle vient de partir.

De nouveau, Chuck se retrouve à la croisée des chemins. Seul. Seul avec le poids d’une liberté neuve mais bien réelle. Rarement, on aura senti avec autant de force symbolique le poids d’une liberté : quatre chemins, apparemment semblables, autant de possibilités. Et, pourtant, l’un d’eux est à la fois plus tentant et plus risqué. Que va faire Chuck ? Que faire, Chuck ? A la dernière image, c’est vers la jeune femme brune dont on sait seulement qu’elle va recevoir un cadeau qu’elle n’attend plus, depuis des années, que Chuck, paisiblement tourne son regard. Il ne sait rien sur l’avenir ; il sait seulement que celui-ci ne déçoit pas l’être qui ose risquer et se donner. Bonne route, ami qui nous rend libre !

Un dernier signe nous assure que cette ouverture de l’avenir, cette espérance qui conjure toute fatalité de la répétition ne succombe pas à la tentation opposée de la pure auto-création, invention de soi : la scène finale nous reconduit à la scène initiale. Or, il se dit ici non pas seulement une cocasse inclusion ou une mémoire de ce ballon salvateur, mais la droiture d’un homme fidèle à sa mission, à son travail : le workaholic était aussi un homme de devoir et de justice. Implicitement, il nous est ainsi signalé une continuité beaucoup plus profonde que du go back to home à la maison que le film semblait épouser, celle d’un exitus – reditus qui embrasse l’univers. L’espérance jaillit toujours d’une mémoire et même d’une promesse d’accomplissement.

5) Conclusion

Loin d’être une robinsonnade de plus, l’histoire narrée par Zemeckis est si originale et si profuse de sens qu’elle pourrait être déchiffrée par de multiples autres grilles de lecture.

Par exemple, dans sa métamorphose, l’employé de FedEx parcourt les trois temps de la dynamique du don : 1. recevoir, à commencer la somptueuse nature dans laquelle il vit. Une des cartes de vœux de Noël ne portait-elle pas cette belle phrase : « La plus belle chose au monde est le monde lui-même » ? ; 2. devenir lui-même, s’approprier par douceur et patience ce qu’il avait négligé par violence et oubli : son corps, le temps, etc. ; 3. enfin, se donner.

Cast Away pourrait encore s’analyser à partir des quatre semaines des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola (relues par Gaston Fessard comme dialectique de la liberté pécheresse et sauvée), même si la prise de conscience du péché et la conversion ne sont pas formulées comme telles : l’arrachement à la vie de péché ; le quotidien de la création nouvellement habitée ; la nouvelle naissance par la descente en soi-même ; l’épreuve de la passion et la vérification de la métamorphose intérieure ; le sacrifice et l’ouverture à une vie nouvelle.

D’un autre point de vue, Seul au monde atteste l’importance de la pauvreté consentie. C’est lorsqu’il est dépouillé que Chuck redécouvre toutes les richesses présentes : d’abord, la richesse des objets (qui, de spécialisés, multiplient les fonctions) ; puis ses richesses intérieures, ses talents ; enfin, la richesse qu’est l’autre : lui, l’homme pressé qui utilise l’autre à ses propres besoins, va s’inventer un vis-à-vis. Plus que cela, blessé à la main, appauvri au plus haut point, il creuse enfin la place pour accueillir l’autre.

Le chef d’œuvre de Zemeckis (il mérite bien ses quatre étoiles !) est aussi une hymne aux médiations. L’humanité ne vit, voire ne survit que par elles. Celle de Chuck s’incarne en l’occurrence dans trois signes-symboles principaux : le ballon (Wilson), le médaillon de sa femme, la planche de salut. Elles expriment des réalités humaines de plus en plus profondes : la relation à l’autre, à l’autre élu (que l’on aime), à l’espérance, donc à la vie (l’échec de sa pendaison, qui n’est que raconté, lui a fait comprendre qu’il n’était pas en son pouvoir de décider d’en finir avec l’existence).

La liste des interprétations n’est pas close. Nous avons opté (sic !) pour la liberté. Redisons-le une dernière fois, Chuck ne change réellement et ne conquiert son autonomie que parce que son odyssée fut intérieure. Ce Cast away n’est pas seulement ni d’abord un arrachement à son cadre extérieur de vie, mais un désaisissement de ses intimes dépendances qui étaient autant de protections et de contrôles où se lovait un égoïsme caché à lui-même. Celui qui parcourt le monde sans se fixer nulle part, autrement dit le sans-pays, le No-land (choisit-on vraiment au hasard le nom de ses héros ?), accède à sa patrie intérieure avant d’être rapatrié dans un monde où il est désormais capable non seulement de loger, mais – même s’il en est expatrié temporairement – d’habiter et demeurer.

Pascal Ide

[1] Les deux figures de l’autre, le ballon et l’image, ne pourraient-elles illustrer, mutatis mutandis, le double objet a et A, cher à Lacan ?

En décembre 1995, à Canadian, au Texas, une camionnette de l’entreprise de transport express américaine FedEx se rend chez une femme nommée Bettina Peterson (Lari White) pour lui remettre un colis ; en échange, Bettina confie un paquet.

Chuck [Jack dans la version française] Noland (Tom Hanks) est un ingénieur qui voyage à travers le monde pour résoudre les problèmes de productivité dans les dépôts FedEx. Il vit à Memphis, dans le Tennessee, avec Kelly Frears (Helen Hunt) qu’il aime et qui l’aime. Bien qu’il désire l’épouser, son calendrier chargé l’empêche, littéralement, de se poser. Alors qu’il passe Noël avec ses parents et Kelly, il est brutalement convoqué pour résoudre un problème en Malaisie.

Durant le vol se produit une violente tempête et son avion s’écrase en plein océan Pacifique. Seul survivant du crash, Chuck sort de l’avion qui coule, s’accroche au radeau de sauvetage gonflable, mais perd l’émetteur de localisation d’urgence. Il perd conscience et flotte toute la nuit avant de se réveiller sur une île. Après son réveil, il explore l’île et découvre bientôt qu’elle est inhabitée. Privé de tous moyens sinon de tous repères, il organise sa survie. Un seul but le fait tenir : retrouver Kelly. Il demeure quatre ans sur l’île déserte, avant de retrouver la civilisation. Chuck a beaucoup changé. Les autres aussi, mais pas dans le sens qu’il avait espéré…