Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19 ème siècle

Thèmes

Education.

Marie Heurtin. L’apparition de l’intelligence

Ce texte est un complément de l’analyse du film Miracle en Alabama, et de l’exemple d’une autre jeune fille sourde-muette-aveugle, Helen Keller.

De manière originale et pénétrante, Fessard se positionne par rapport à l’approche classique du signe. C’est une des occasions où il a le plus clairement dialogué, intégrant et dépassant l’héritage scolastique, en continuité et en rupture à son égard. Il part de l’exemple de l’apprentissage du langage par une sourde-muette-aveugle, Marie Heurtin [1]. Cet exemple est l’occasion rêvée de parler du rapport du langage et de la pensée en sa genèse, de la constitution du signe en général. En effet, nous sommes ici au plus près de l’apparition du signe, de son surgissement d’un état de quasi-animalité[2].

a) L’histoire

Fessard n’a eu en mains apparemment que deux pages (40-41 de la douzième éd., de 1926). Je donne le texte dans une extension plus grande, à partir de l’ouvrage fameux de Louis Arnould, Âmes en prison.

Marie Heurtin est sourde et aveugle de naissance. Maintenant elle a dix ans. Le diagnostic est clair : elle est idiote et sauvage.

« On eût dit que la nature s’était acharnée dès la première heure sur cette infortunée, pour condamner toutes les portes par lesquelles chaque âme humaine peut communiquer avec l’extérieur ; elle ne lui en avait laissé qu’une seule, celle du toucher, par où la malheureuse enfant, connaissant confusément qu’il existait autre chose qu’elle-même, s’exaspérait de ne pouvoir l’atteindre ».

Par bonheur, son père entend parler d’un établissement, Notre-Dame de Larnay, où l’on s’occupe d’enfants sourds-aveugles. Une religieuse, sœur Sainte-Marguerite, s’occupera de Marie.

« Dès que l’enfant se sentit abandonnée par son père et sa grand-tante, elle entra dans une rage qui ne cessa guère pendant deux mois : c’était une agitation effrayante, torsions et roulements sur le sol, coups de poing appliqués sur la terre, la seule chose qu’elle pût facilement toucher ; le tout accompagné d’affreux aboiements et de cris de désespoir que l’on percevait des environs mêmes de la maison. Impossible de la quitter une seconde ».

Après ces deux mois infernaux se produit l’épisode décisif. Sœur Sainte-Marguerite avait remarqué

« que Marie avait une particulière affection pour un petit couteau de poche apporté de chez elle, elle le lui prit. Marie se fâcha. Elle le lui rendit un instant et lui mit les mains l’une sur l’autre, l’une coupant l’autre, ce qui est le signe abrégé pour désigner un couteau chez les sourds-muets, puis elle lui reprit l’objet : l’enfant fut irritée, mais dès qu’elle eut l’idée de refaire elle-même le signe qui lui avait été appris, on lui rendit le couteau définitivement. Le premier pas était fait : l’enfant avait compris qu’il y avait un rapport entre le signe et l’objet. […]

« Son institutrice poursuivit dans cette voie. Elle avait su de la tante de Marie que celle-ci aimait spécialement le pain et les œufs, aussi lui servait-on souvent un œuf au réfectoire. Un jour, après qu’elle a palpé avidement son œuf, la Sœur le lui reprend, en lui faisant sur les mains le signe qui désigne l’œuf. L’enfant se fâche, et comme ce jour-là, elle ne répète point le nouveau signe, on en lui rend pas l’œuf et on lui sert de la viande à sa place. Mais elle n’était pas contente et tâtait jalousement dans les assiettes voisines pour savoir si l’on avait donné des œufs à ses compagnes. Le lendemain, on lui remet un œuf dans son assiette, elle s’en empare, on le lui reprend en lui répétant le signe, et comme elle le reproduit à son tour, on lui restitue enfin l’œuf tant convoité. – Ainsi en fut-il du pain, des autres aliments et même du couvert. Au bout de peu de temps, l’on en vint à ne rien préparer pour elle sur la table du réfectoire, et elle prit alors l’habitude, en arrivant, de demander par des signes enseignés tout ce qui lui était nécessaire [3] ».

Quelle était la méthode de sœur Sainte-Marguerite ? « La première chose à faire était de lui donner un moyen de communiquer ses pensées et ses désirs. Dans ce but, nous lui faisions toucher tous les objets sensibles, en faisant sur elle le signe de ces objets ; presque aussitôt elle a établi le rapport qui existe entre le signe et la chose… » Alors, se dit la Sœur,

« la petite fille ayant remarqué que chaque fois qu’on lui présentait du pain, on lui faisait ce signe ou qu’on le lui faisait faire, a dû raisonner et se dire : Quand je voudrai du pain je ferai ce signe. En effet, c’est ce qui a eu lieu. Quand, à l’heure du repas, on a tardé, tout exprès, à lui donner du pain, elle a reproduit l’action de couper la main gauche avec la main droite. Il en a été de même pour les autres choses sensibles ; et du moment qu’elle a eu la clef du système, il a suffi de lui indiquer une seule fois le signe de chaque objet [4] ».

b) L’interprétation de Maurice Blondel

Lisons par exemple ce qu’en dit le philosophe Maurice Blondel. Il part du fait que Marie aimait caresser le manche d’ivoire de son couteau :

« Et comment utiliser cette manie sinon en contrariant son plaisir, en provoquant une réaction définie ? Il fallait surtout susciter l’idée d’un geste, d’un signe destiné à traduire le désir où se concentrait toute l’impétuosité d’une sensibilité et d’une volonté sevrées. Il fallait en même temps faire préciser ainsi la notion de l’objet capable de satisfaire cette avidité de jouissance peut-être voluptueuse.

« Dès l’instant où l’invention du signe expressif a illuminé les ténèbres de l’intelligence endormie, le miracle psychologique était produit : grâce à ce petit détail qui paraît si infime, toute la féconde initiative de la pensée pouvait faire irruption, discerner au sein du chaos la possibilité de figurer distinctement un objet, puis un autre, un désir, puis un autre. Bref, il était trouvé, le moyen d’analyse et de communication faute duquel tout restait confondu, mais grâce auquel rien ne demeurait inaccessible à cette intelligence qui, de fait, s’est développée avec une rapidité surprenante, à partir des données de la sensibilité physique jusqu’aux plus hautes formes de la pensée métaphysique et religieuse [5] ».

Mais Fessard se positionne surtout à l’égard de l’interprétation thomiste et néothomiste.

Selon cette herméneutique, le langage est un signe, se range dans le genre du signe. Or, qui dit signe, dit une relation entre un son matériel et un concept ; ce qui correspond, respectivement au signifiant et au signifié selon Saussure.

Ce signe s’élabore par un processus d’abstraction qui extrait l’essence intelligible du réel et donne un concept qui exprime le réel, dans son essence universelle ; et ce concept trouve à s’exprimer dans un signifié, un son, arbitraire.

c) L’interprétation de Gaston Fessard

Comme toujours, Fessard suit un ordre progressif, ici chronologique qui est le plus à même de dévoiler le processus dialectique d’engendrement des réalités.

Fessard n’est pas encore pleinement outillé pour nommer chaque étape. Dans le vocabulaire de D III, forgé à l’écoute d’Ortigues, on pourrait dire que le terminus a quo est l’image, le terminus ad quem le signe (abstrait) et le terminus per quem le symbole. Mais ce qu’il perd en précision de vocabulaire, il le gagne en précision dans le processus évolutif. Voilà pourquoi cet exemple est intéressant.

1’) Le point de départ

Comme pour la dialectique maître-esclave, le point de départ est, selon les propres mots de Fessard, un état « animal ». Marie « n’est encore qu’un animal », certes bien dressé, mais un animal, car « l’éveil de l’intelligence proprement dite est suspendu à la naissance du signe [6] » ; or, justement nous étudions la naissance du signe chez Marie.

Ici, tout est indistinct, non-séparé : Marie et le monde, Marie et sœur Marguerite, le monde et sœur Marguerite, en Marie, le corps, la sensibilité et l’esprit. Tout le travail de naissance du signe va donc consister à distinguer, à séparer ce qui est primitivement coalescent.

2’) Le point d’arrivée

Le terminus ad quem est le signe, entendez le signe intelligible, support cu concept. Il suppose un travail extrêmement élaboré. Précisément que soient opérées trois distinctions : d’abord, celle du sujet connaissant (Marie) et de la réalité autre qu’elle, ce que la philosophie hégélienne ou sartrienne appelle le pour soi et l’en soi ; au sein du sujet, la part proprement rationnelle et la part animale, biologie et affectivité ; au sein du réel en soi, ce qui est naturel (les choses) et ce qui est historique (les personnes, en l’occurrence sœur Marguerite).

C’est tout le passage du terminus a quo au terminus ad quem que Fessard veut analyser et dont il estime que l’analyse scolastique est passée à côté.

3’) Le processus

Le rôle de la Sœur est double. D’abord, elle sépare l’unité vitale, l’indistinction primitive de Marie et de son couteau, autrement dit de son désir et de la réalité. Or, « en prenant cet objet, elle crée une distance entre lui et Marie où se déploie le désir qui fait tendre les mains pour ressaisir le couteau, le posséder comme instrument utile et en recevoir le contact agréable[7] ». Dès lors, la Sœur permet à Marie de prendre conscience que la réalité n’est pas son désir ; en termes freudiens : le principe de réalité n’est pas le principe de plaisir. La séparation locale extérieure entre couteau et mains de Marie permet l’intériorisation de la distinction entre elle et les choses, elle autorise l’avènement du pour-soi.

Mais il faut plus pour que s’éveille l’intelligence. Or, cela nécessite aussi une distinction intérieure entre le sens et l’intelligence. Pour cela, la Sœur force les mains de Marie à faire le geste de se couper l’une l’autre transversalement. Or, ce geste est celui-même que Marie faisait pour couper. Fessard a appris de son ami Marcel Jousse que le premier état du signe est l’imitation, que l’homme est un animal mimeur. La Sœur éveille donc sa mémoire. Plus encore, en répétant le geste, elle éveille la cogitative : elle incarne dans le corps de son élève la forme même de l’objet qu’est le couteau. En outre, lorsque Marie reproduit le signe, elle lui donne le pain. Son désir s’apaise donc. Mais désormais l’unité n’est plus immédiate, elle est passée par la médiation de ce geste. Celui-ci prend dès lors une valeur particulière pour l’obtention de l’objet.

Voilà pourquoi par la médiation de la mémoire, de la cogitative, l’intelligence de Marie s’actue progressivement. Comme le note Arnould, Marie établit maintenant « un rapport entre le signe et l’objet ».

Mais il y a plus, dans ce processus de clivage, Marie apprend à découvrir la différence existant, dans le réel, entre le naturel, c’est-à-dire les choses et l’historique, c’est-à-dire les personnes. En effet, au point de départ, la Sœur est la cause de la rupture, c’est elle qui frustre le désir. Donc non seulement Marie perd l’unité immédiate avec le couteau, mais aussi l’unité immédiate et évidente avec la Sœur. Donc, de même que Marie apprend, en reproduisant le geste, sa distinction d’avec le couteau, donc d’avec les réalités extérieures, de même, apprend-elle la distinction entre le rapport à l’objet et le rapport à autrui : la relation à sa maîtresse est aussi apaisée, elle se retrouve accordée au désir de sa maîtresse ; en accédant à ce désir et en le satisfaisant, elle n’est plus menacée, au moins pour un temps, et apprend ce qu’est un désir autre que le sien. Dès lors, elle découvre aussi que la finalité du signe est la relation sociale.

Enfin, Fessard analyse pour lui-même le rôle joué par la Sœur, c’est-à-dire sa relation avec Marie. Elle tient d’abord de la relation Maître-Esclave : en effet, elle a de cette relation la domination : c’est la Sœur qui impose ses fins à Marie, qui la frustre d’abord et ensuite fait de son geste de répétition la condition de sa jouissance. Néanmoins, cette dialectique ne suffit pas à comprendre la relation ; pour deux raisons : d’abord, le Maître menace son esclave de mort, ce qui n’est nullement le cas ici ; ensuite, le Maître utilise l’esclave à son service et ne cherche en rien son bien, alors que la Sœur désire éveiller l’intelligence de Marie, donc l’humaniser. Dès lors, ne faut-il pas faire appel à la dialectique Homme-Femme ? La relation entre Marie et la Sœur n’adopte-t-elle pas les deux moments de cette dialectique : la lutte amoureuse, et l’enfantement d’un fruit commun qui est la genèse du signe. Cependant, les deux êtres ne sont pas à égalité, ne vivent pas dans une réciprocité qui permettrait de faire seulement appel à cette seconde dialectique pour comprendre leur relation.

d) Retour sur l’interprétation de Blondel

1’) Reproche premier

Fessard reconnaît que le mérite insigne de l’approche scolastique est sa définition du signe comme index d’autre chose que lui. Mais cette définition suppose le signe déjà fait, constitué. Son approche remonte en-deçà.

Au fond, et cette critique se retrouve chez Hegel, la pensée scolastique arrive trop tard. Elle s’intéresse au signe déjà constitué, déjà sorti de la nuit, déjà né. En effet, elle considère choses et sujet déjà distingués. Or, la genèse du signe est antérieur : il émerge d’un état qu’il appellera bientôt symbolique.

D’ailleurs, c’était déjà le reproche que Fessard adressait au film d’Arthur Penn, Miracle en Alabama. Le père Édouard Pousset, en avril 1991, disait qu’après avoir vu ce film, Gaston Fessard lui avait fait remarquer que le réalisateur était passé à côté de l’origine première du geste signifiant, en restant à son état second [8].

2’) Fondement de ce reproche : le quadruple manque de la pensée scolastique

Le premier reproche de Fessard, qui n’est pas totalement explicité, porte sur les fondements de la démarche thomasienne. Au fond, celle-ci ne prend pas en compte les quatre catégories qu’il a lui-même développées et que l’on énumérait au point de départ : société (relation à l’autre), histoire, liberté et langage. Reprenons-les : nous allons retrouver tout le développement original que propose Fessard de la constitution du signe.

a’) L’histoire

L’approche classique est, avant tout, anhistorique et, au sens hégélien du terme, « abstraite », c’est-à-dire séparée de la totalité. Or, la production du signe est, pour Fessard, essentiellement historique, ce dont le signe une fois constitué demeure toujours marqué. A nouveau, on voit que le principal reproche opéré par Fessard est le manque de prise en compte de la réalité historique. Le thomiste envisage le signe à son dernier stade, en sa réalité constituée, alors que lui s’intéresse à sa genèse.

b’) La société

La relation à l’autre entre dans la constitution du signe à deux moments : au point de départ, car il en est l’origine et au terme, car il est la finalité.

La relation à l’autre est nécessaire au signe, car personne n’apprend à parler sans l’aide d’autrui, ce qui est d’une banalité sans fin. Mais Fessard approfondit cette relation en y discernant comme un mixte des deux premières dialectiques (ce qui est d’ailleurs plus précis que la dialectique du maître et de l’esclave à laquelle il tend à rapporter la pédagogie).

Mais, de plus, pour Fessard, le signe est finalisé par la relation à l’autre. Or, pour Fessard, cette relation change l’essence même du langage : « l’intellection d’un objet ou d’une vérité qui en dépend, étant toujours de près ou de loin dirigée vers la communication à autrui, ne modifie pas moins l’objet que le sujet de cette intellection[9] ». C’est ce qui ressort aussi des analyses ultérieures. Fessard ne dit-il pas : « L’intelligence, c’est précisément cette faculté de s’accorder finalement avec autrui par le langage [10] ».

c’) La liberté

La théorie classique n’a pas non plus pris en compte que la Vérité n’est pas isolée. Pour deux raisons qui tiennent à l’origine et au terme du langage. Elle ignore la « part capitale du désir dans la formation de l’image[11] ». Elle ignore aussi la part capitale de la liberté dans l’accès à la vérité, ainsi que le montrait le processus de formation du symbole. En effet, c’est par la liberté que l’on s’oriente vers autrui.

d’) Le langage

Ultime oubli qui est la conséquence des développements antérieurs : Thomas réduit le signe au seul signe intelligible, il l’ampute de toute sa richesse qui est liée à son histoire. Plus encore, il le réduit à être passif, à n’être que de l’ordre de la cause formelle. Or, pour Fessard, le signe est actif, il relève de l’efficace, de la cause efficiente. Comme le sacrement. En ce sens, tout signe est sacramentel. En effet, si l’on prend l’exemple du surgissement de l’intelligence chez Marie : la Sœur lui impose le geste de coupure du pain. Or, ce geste, selon Fessard est actif : il prépare le surgissement de la signification intelligible,

3’) La raison ultime de cette inévidence de la genèse du signe

Mais, pour Fessard, le responsable de cette méconnaissance de la genèse dialectique du signe ne tient pas à un obscurcissement spécifique de la raison thomiste, elle est due à la nature même du langage. En effet, celui-ci est constitué principalement de signes (même si le résidu symbolique est irrésorbable, on l’a dit). Or, par sa nature, le signe est dissociateur : il est né de la division ; il garde dans sa structure, la trace de son origine. Et ces divisions sont au moins au nombre de trois : il capture l’essence intelligible universelle des choses et en oublie la nature singulière, historique ; il oublie son origine affective, sensible ; enfin, il oublie sa destination sociale.

On le voit, Fessard exprime ici encore de manière intuitive, malhabile, mais pourtant juste ce qui sera précisé grâce à l’outillage de la linguistique.

[1] Gaston Fessard, Le mystère de la société. Recherches sur le sens de l’histoire, texte établi par Michel Sales, avec la collaboration de Txomin Castillo, Bruxelles, Culture et Vérité, 1997, Appendice I, p. 527-557.

[2]Un seul inconvénient : le texte date de 1949-1950. Fessard n’a donc pas encore eu l’occasion de prendre connaissance du texte d’Ortigues (1962) qui fut, pour lui, on le disait, le point de départ de ses recherches en linguistique qui devait aboutir aux élaborations très précises, très développées du troisième tome de La dialectique des Exercices spirituels, par exemple la construction du concept de symbole qui est presque absent du texte que nous allons lire, alors qu’il aurait grandement aidé son expression.

[3] Louis Arnould, Âmes en Prison. L’École française des Sourdes-Muettes-Aveugles et leurs Sœurs des Deux Mondes, Paris et Poitiers, Georges Oudin et Cie, 1910, p. 1-194. Les extraits sont tirés des pages 2 à 6.

[4]Ibid., p. 229 et 230.

[5] Maurice Blondel, La pensée. I. La genèse de la pensée et les paliers de son ascension spontanée, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », Paris, P.U.F., 1948, chap. « L’invention de la conscience », p. 95-103, ici p. 101.

[6]Gaston Fessard, La dialectique des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Tome III. Symbolisme et historicité, Paris, Lethielleux et Bruxelles, Culture et vérité, 1984, p. 529.

[7]Gaston Fessard, Le mystère de la société, p. 533.

[8] Note introductive du père Sales, dans Symbolisme et historicité, p. 527 et 528.

[9]Gaston Fessard, Le mystère de la société, p. 538.

[10]Ibid., p. 549.

[11]Ibid, p. 535.

Pascal Ide

.

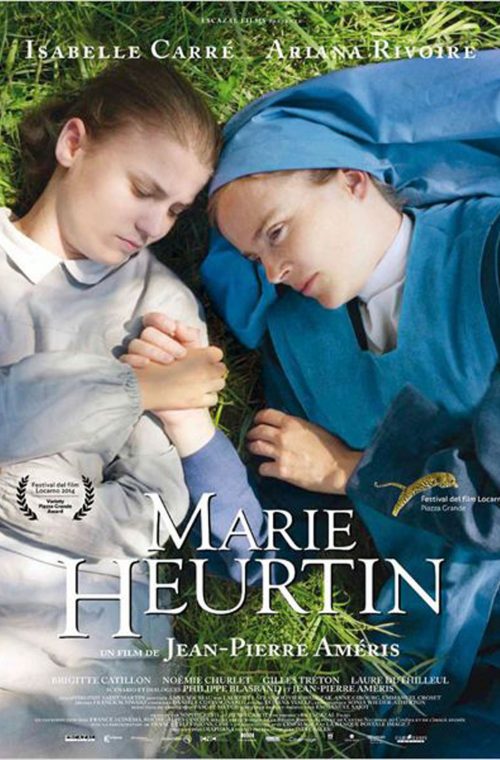

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer avec le reste du monde.

Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile ».

En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes.

Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit…