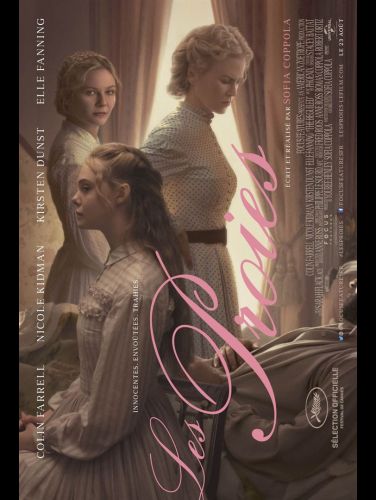

Les Proies (The Beguiled), drame américain de Sofia Coppola, 2017, d’après le roman éponyme de Thomas P. Cullinan, 1966. Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning.

Thèmes

Homme, femme.

La réalisatrice l’a assez répété, ce film ne constitue pas un remake de la première adaptation de Don Siegel en 1971, avec Clint Eastwood et Geraldine Page : quel intérêt aurait d’ailleurs un tel film et qui prétendrait substituer au solaire Clint le pâle (je n’ose dire lunaire, du fait de la symbolique féminine) Farrell ? Mais, contrairement à ce qu’elle dit, il ne montre pas plus une nouvelle mouture du roman de Thomas Cullinan, dont il manque des éléments importants comme l’inceste de Martha. Même si bien des événements s’y retrouvent (et donc convergent avec la version cinématographique de Siegel), Sofia Coppola nous donne une nouvelle fois à voir un monde selon Sofia Coppola.

Autant le film de Siegel déployait une sensualité toute dionysiaque, autant le film de Coppola baigne dans un climat apollinien. Dans la moite atmosphère de la Virginie, l’éros non déguisé du mâle dominant incarné par un Eastwood au sommet de sa séduction, rencontrait l’éros refoulé de la maîtresse des lieux et la libido beaucoup moins contrôlée de ses pensionnaires qui multiplient les avances insistantes, pour bientôt engendrer son frère ennemi, Tanatos, sous la double figure de la jalousie et de la culpabilité, conduisant à une punition sauvage autant que symbolique – combien de fois nous a-t-on expliqué que la mutilation rimait avec castration ?

Mais la réalisatrice de Virgin Suicids émarge à un registre tout autre que nous lui connaissons bien, diaphane, presque désincarné : ses héroïnes toujours immaculées jusqu’à en être dématérialisées, sont à l’image de la photographie qui a soigneusement évité les plans violents (de l’amputation que ne nous a pas épargnés Siegel, à l’étouffement causé par les champignons vénéneux). Surtout, elle propose une tout autre interprétation : celle d’une féminité dérégulée. C’est ce dont témoigne le contraste entre le début et la fin du film.

L’arrivée de ce soldat dont l’hémorragie menace sa vie, mais dont le charme n’échappe à personne, même à la plus jeune, mobilise chez ces sept jeunes femmes ce qu’il y a de plus naturel – le besoin de plaire, donc de se rendre belles, l’émoi, plus, le trouble, et même les problèmes de conscience (comment faire la toilette du blessé inconscient ?!), les petites rivalités jalouses (comment s’en étonner et s’en inquiéter ?) –, mais aussi ce qu’il y a de meilleur – leur compassion, affective et effective, voire leur courageuse capacité de protection –.

Mais tout bascule lors de l’imprudente invitation au dîner. De manière hautement significative, la caméra montre pour la première fois le pallier du premier étage – cet échangeur qui ouvre autant aux différentes chambres qu’aux escaliers, devient ainsi le symbole des bifurcations, ce qui conduit soit à l’amour soit à la haine, soit à la vie soit à la mort. Dès lors, tout ce qui fait la beauté de la féminité grimace et se transforme en son contraire : la raide, mais vulnérable Martha devient l’inflexible protectrice des lieux ; la benjamine Amy qui fut l’ange de la compassion, après la mort violente de la grenouille tuée par John dans un geste de colère désespérée, devient le démon porteur de la mort ; les élèves terrorisées consentent au pire diktat, terroriser ce qui terrorise et donc l’anéantir au moment même où il se repent (la loi de Lamek) ; même l’institutrice amoureuse se rend complice, aveuglée par la culpabilité (la violence de sa réaction jalouse a entraîné la chute) qui lui interdit de s’opposer à l’injuste amputation vengeresse. Il n’y a pas jusqu’à la prière du Benedicite, qui est effroyablement instrumentalisée lors du festin funèbre. Bref, les sept jeunes femmes perdent l’essence même de leur féminité, récemment retrouvée par le courant le plus prometteur du féminisme contemporaine : les éthiques du care (le soin compatissant).

Comment expliquer cette perte, voire cette inversion (cette anti-conversion) du féminin ? Certes, les critiques ne manquent pas de répéter qu’il y va d’un retour anarchique du refoulé (bien sûr, la pulsion sexuelle). Mais ces raisons psychologiques n’expliquent pas tout, ni le principal. Le monde brossé par Sofia Coppola est un monde sans autre : la guerre se réduit à ces volutes de fumée montant au-delà des arbres ; les colonnes de soldats passant au-delà de la grille sont filmées de loin et l’image elle-même est floutée. Plus encore, il est un monde sans hommes – nous n’en verrons jamais ; même les deux sudistes qui passent au pensionnat demeurent sans visage ; le seul qui nous est montré, presque à chaque plan, est un être amoindri, en son corps (même devenu jardinier, il continue à boiter), en sa parole (lorsque les soldats viennent, son sort est décidé par le conseil des femmes sans que voix au chapitre lui soit donnée) et en son âme (le verdict, répété et sans appel, est confirmé par le caporal lui-même : il est un lâche qui a quitté le combat).

Révélatrices sont les premières et dernières images qui tiennent et contiennent tout le film en inclusion : sur fond de ritournelle enfantine, il commence dans un travelling interminable descendant de l’entrelacs des branches noueuses jusqu’à cette longue allée soigneusement ombragée traversée de brumes mystérieuses – autant de symboles féminins encore présents, quoique vaporeux ; sur silence létal, il s’achève par le transfert et bientôt l’inhumation du corps mort du caporal, nimbé de blanc, porté par les sept femmes elles-mêmes immaculées – enfouissement symbolique de toute masculinité. Dans la première adaptation battait la différence homme-femme, même si alternaient dialectiquement les postures de la proie et du prédateur ; ici, seule demeure la violence d’un monde féminin, sans autre, proies ayant digéré leur prédateur. Pire que la lutte homme-femme, un monde unipolaire où un sexe croit trouver la paix en annihilant l’autre.

Un commentaire faisait remarquer que, avec Les Proies, l’on est passé de Virgin Suicids à Virgin Murders. Je dirais plutôt que Virgin Suicids prépare Virgin Homicids. C’est parce que ces femmes, les moins jeunes, mais déjà les plus jeunes, ont tué en elles leur génie féminin (« sentinelles de l’invisible ») qu’elles en arrivent à assassiner hors d’elles l’homme qui le leur révèle. Où est passée la réalisatrice inspirée qui, dans Lost in Translation, nous a enchanté avec ce couple improbable où une jeune fille en fleur, Scarlett Johansson, dévoilait à Bill Murray en pleine maturité sa masculinité finalement heureuse de mari et de père, alors que le séducteur séduisant révélait à la femme fraîchement mariée les promesses de la vie et de l’amour ?

Pascal Ide

Nous sommes en 1864, donc en pleine guerre de Sécession. La jeune Amy (Oona Laurence) cueille, insouciante, des champignons, lorsqu’elle tombe sur un soldat blessé, vêtu d’un uniforme bleu : il s’agit du caporal nordiste John McBurney (Colin Farrell), gravement atteint à la jambe et ayant perdu beaucoup de sang. Malgré sa crainte, elle consent par compassion à le conduire jusqu’à un pensionnat dirigé par l’héritière des lieux, l’autoritaire Martha Farnsworth (Nicole Kidman). On apprend que, un an après qu’Abraham Lincoln a proclamé l’émancipation des esclaves en Virginie, la plantation Farnsworth est devenue un pensionnat où il ne reste maintenant que cinq élèves, de jeunes aristocrates sudistes, à qui la douce institutrice Edwina Dabney (Kirsten Dunst) enseigne le français, la musique et les bonnes manières. De son côté, comme son accent l’indique, McBurney est un immigrant irlandais comptant se faire un capital de 300 dollars en remplaçant un conscrit qui devait partir au front ; mais il ignorait l’horreur de la guerre et il est maintenant déserteur.

La survenue inopinée bouleverse l’ordre établi. Les sept habitantes de la pension décident, par compassion et charité, de le soigner et donc de transgresser la loi qui commande de livrer tous les militaires Yankee à l’armée du général Lee. Par ailleurs, aucune d’entre elles, même l’impérieuse Mademoiselle Martha, ne demeure insensible à cette présence masculine dont elles sont privées depuis plus d’un an – avec tout le cortège attendu de séductions, concurrences, etc. Voire, le caporal lui-même tombe amoureux d’Edvina. Que va devenir le fragile équilibre de ce monde à part ? Comment un élément triplement étranger, par le sexe, la classe sociale et l’appartenance politique (c’est un ennemi), ne troublerait-il pas dangereusement une institution déjà fragilisée par la guerre et qui ne tient que par l’autorité matriarcale de Martha ? Voire, la sudiste n’est-elle pas divisée entre son désir de livrer ce perturbateur Yankee et celui de faire revivre la splendeur passée de sa plantation, grâce aux compétences inattendues de jardinier déployées par John ?