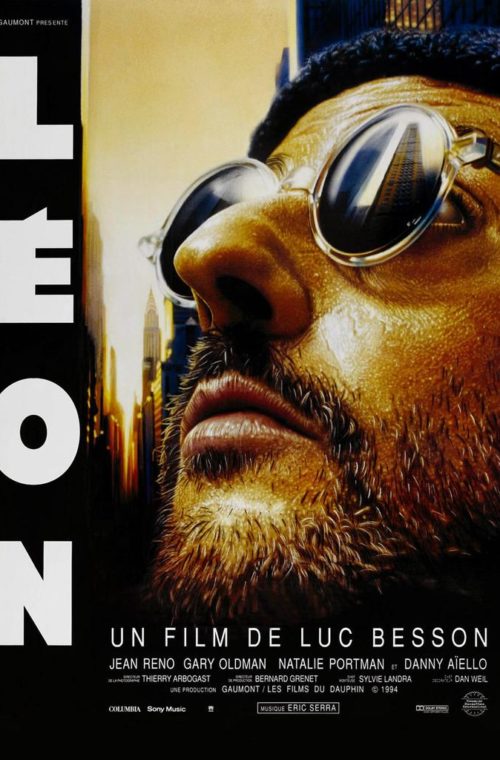

Léon, film d’aventure français de Luc Besson, 1994. Avec Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman.

Thèmes

Solitude, violence, peur, paternité.

« La vie, c’est comme cela tout le temps, ou seulement quand on est petit, demande Mathilda, qui vient d’être battue par son père ? – C’est comme cela tout le temps », répond Léon, après une possible réflexion. Autant dans Subway et Le grand bleu, dans Nikita et Le cinquième élément, Besson nous offre, avec imagination mais aussi réalisme, avec un zeste d’humour mais aussi un soupçon d’espérance, une certaine vision du monde : souterrain, solitaire, violent, mais aussi traversée par l’éclair d’un hypothétique salut.

1) Au commencement était la solitude

Chacun des protagonistes est jeté seul en ce monde. Dès que l’homme émerge de la campagne, il est happé et broyé par l’anonymat de la mégapole. Voilà pourquoi les premier et dernier plans nous offrent l’affrontement inégal de New York et de son parc nord.

Mais autre est la solitude de Mathilda, autre celle de Léon, autre celle de Stan.

a) La solitude de Mathilda

C’est la solitude de l’innocence bafouée, trahie. Elle est seule dans une famille où chacun ne pense qu’à son ego : sa demi-sœur (« et encore, ce n’est pas la meilleure moitié », réussira-t-elle à dire, juste après le massacre de sa famille) ne se préoccupe que de maigrir en se droguant de séances télévisées d’aérobic ; sa mère adopte des allures d’hétaïre sur le retour ; son père est obsédé, notamment par son trafic de drogue ; seul son petit frère de quatre ans accepte son amitié, mais à la mesure de son âge. On retrouve donc Mathilda seule sur le palier, comme prisonnière derrière les barreaux de la grille servant de rambarde, avec pour unique activité de fumer des cigarettes. À la directrice de l’école qui téléphone et s’inquiète de son absence, elle répond, contrefaisant la voix de sa mère, un symbolique : « Elle est décédée » et raccroche. L’absence d’affection tue plus sûrement que tous les accidents physiques. Mathilda n’est cependant pas clôturée dans son monde. Elle demeure suffisamment attentive à autrui, pour constater, par exemple, que son taciturne voisin, Léon, avale au moins deux litres de lait par jour.

b) La solitude de Stan

Toute opposée est la solitude du très angoissant Stan, le tueur et trafiquant dont on va découvrir qu’il est responsable d’un service de la brigade des stupéfiants. La première fois, on le découvre, un walkman sur les oreilles, retranché dans un univers dont, aux dires de son bras droit, il n’accepte d’émerger que très en colère. C’est lors de sa seconde apparition qu’on mesure toute son inquiétante étrangeté : sa rupture avec le monde qu’il hait et fuit tout à la fois ; sa drogue avec une pilule qu’il avale en contorsionnant tout son être ravagé. Cette solitude résulte d’un choix pervers : le refus de toute altérité. Solitude contagieuse que la complicité de ses collègues trompe d’autant moins qu’elle est fondée sur la crainte mutuelle – le hippie ne se demande-t-il pas si, dans sa féroce ivresse, Stan ne va pas aussi l’occire…

Toute proche de la solitude de Stan est celle du père de Mathilda. Muré dans sa cupidité égoïste, alors qu’il lui suffisait de révéler la misérable cachette de la drogue, il n’interviendra pas lorsque sa famille sera sauvagement massacrée par la bande du « ripou ».

c) La solitude de Léon

Intermédiaire est la solitude de Léon – tirant du côté de Stan au début du film, et du côté de Mathilda vers la fin. Le tueur à gages fait lui-même son ménage, sa cuisine, son repassage. Il est sauvage, à l’image de la profession de nettoyeur qu’avait déjà mis en scène Nikita : « Je suis nettoyeur, explique-t-il à Mathilda qui a découvert son artillerie. C’est-à-dire que je suis un tueur ». Léon est à ce point meurtri par le monde que le seul autrui avec lequel il entretienne une relation se trouve être le moins vivant des vivants, une plante verte sur laquelle il veille jalousement et qu’il emporte à chacun de ses déplacements : « Ma plante est ma meilleure amie. C’est toujours de bonne humeur, ça ne pose pas de questions. J’oubliais : elle est comme moi, elle est sans racine ». Et l’amour de l’animal est tout près de son affection pour le végétal : « Ne dis pas de mal des cochons. ça vaut mieux que les hommes. Et puis, cela sent bon ».

À l’instar du monde de Stan, celui de Léon est sans autrui. Non toutefois sans une différence de taille : Stan s’est construit contre l’autre, Léon à côté. Un signe en est que le tueur a un code de valeur, si rudimentaire soit-il : « Ni femme, ni enfant ». Cette phrase, Léon la répète, lorsqu’il tue le bras droit de Stan, reconnu lors de l’agression du père de Mathilda. Par conséquent, contrairement à Stan, il n’a pas effacé tout autre de son champ de conscience ; il le reconnaît – et, avec Mathilda, le rencontre – sous la figure de la vulnérabilité. On apprend que Léon a débarqué voilà quelque temps à New York, connu une déception amoureuse et bénéficié du soutien d’un confrère rital, Toni, en échange de quelques ‘menus’ services. Léon ne tue pas pour tuer, mais pour vivre. Mal dégrossi, ne sachant ni lire ni écrire, il n’a jamais été aimé, au point que, lorsque Mathilda va lui dire qu’elle aime son prénom, cette révélation inouïe (au sens étymologique de jamais entendue) lui fera, comiquement, avaler son lait de travers. Ce lait qui d’ailleurs exprime bien l’espèce d’innocence jamais totalement perdue et le rapproche de la petite fille de douze ans qui, elle, a déjà perdu le goût du lait. Enfin, Léon est assez désintéressé par l’argent pour le confier à la seule garde de Toni, qui se présente comme le plus simple et le plus sûr des comptes en banque.

2) Au commencement étaient la violence et la peur

a) La sœur aînée, la violence

Si chacun des personnages est une monade sans porte ni fenêtre, la seule relation à l’autre est la violence. L’immense zoom de départ part de la ville et s’achève non pas sur le verre de lait, mais sur un corps morcelé, donc un corps violenté. Précisément, la caméra s’arrête sur l’œil de Léon, un œil désolidarisé du reste du visage, énorme, de surcroît camouflé derrière les lunettes teintées. L’œil, le regard sont omniprésents. C’est par sa pupille que Léon prend connaissance du monde, mais aussi qu’il s’en sépare et s’en protège, voire s’en déprend : œilleton de son appartement par lequel il assiste, sans sourciller, au massacre de ses voisins ; viseur du fusil à lunette ; œil du canon des armes à feu… Œil silencieux qui jauge et qui juge. Lors de son premier contrat, les caméras ne surprendront jamais le nettoyeur ; son invisibilité crée un surcroît de panique, jusqu’à ce que son œil coloré par ses petites lunettes se colle à l’un des trous faits par l’ouragan crépitant de balles dans le rideau de protection métallique, et condamne le maffioso Maurizio. Or, l’œil est symbole de domination, de puissance.

Mais, dira-t-on, Léon n’entretient-il pas une relation, sinon paternelle, du moins fraternelle, donc non-violente avec Toni ? En réalité, celui-ci l’exploite. De plus, après le passage à tabac, Toni ne le trahit-il pas, préférant sa peau à son amitié ? Léon, lui, donnera sa vie pour Mathilda. L’envers de la violence de Toni est la naïveté presque complice de Léon qui se laisse exploiter. En fait, on le comprendra progressivement, Léon est un être plus amoral que moral, donc n’est pas foncièrement un violent. Lorsque Toni donne à Léon l’ordre de terroriser Maurizio – « Assure-toi qu’il a bien compris, et laisse-le partir » –, que fait Léon ? Il se contente de répéter la question et s’efface dans l’ombre [1].

b) La sœur cadette, la peur

La peur grandit aux côtés de la violence. Dans Léon, chaque personnage sue la crainte de l’autre, même l’équipe de dealers que nettoie Léon lors de son premier contrat. Une seule parole suffit à terroriser. Nous venons de voir celle que Toni lance à Maurizio, lorsqu’il se retrouve seul – encore une solitude, celle du pseudo-fort –, sidéré. Mathilda, elle, est terrorisée par son père qui la bat en prétendant qu’elle ne fait pas ses devoirs ; les policiers aussi ont peur les uns des autres et de leurs ennemis. Même les personnages de pur passage sont minés par la crainte, tel le jogger en tenue orange qui prend son plaisir sportif entouré d’une armada de gorilles,… ce qui ne l’empêchera pas de mourir symboliquement de la main de Mathilda. Autrement dit, aucune protection, si efficace soit-elle, ne peut empêcher l’éclatement de la violence arbitraire (« Maintenant, laisse-moi tirer avec une vraie balle. – Non, une prochaine fois ».). Enfin, même le plus courageux de tous, Léon, avoue à Mathilda : « Je ne dors jamais vraiment ». La musique du compositeur fétiche de Besson, Éric Seurat, souligne l’atmosphère oppressante, qui suscite angoisse et colère.

3) À l’arrivée, un salut ?

Solitude, violence et peur sont-ils les seuls ingrédients de l’évangile selon Besson ? L’homme est-il voué à être le spectateur impuissant des pulsions immaîtrisables et des violences insensées du struggle for life dont son cœur divisé et malade est le champ ? Peut-on sortir – guérir – de cet ‘état de nature’ qui doit beaucoup plus à Hobbes qu’à Rousseau ? Il n’est pas impossible de racheter la peur, car elle donne du prix aux choses : « C’est quand on commence à avoir peur de la mort que l’on goûte la vie », philosophe Stan, s’apprêtant à tuer Mathilda.

a) Un remède disqualifié : l’institution

De prime abord, ce rôle est dévolu à l’institution politique, puisque l’homme made fin xxe siècle est un mixte de pulsions et de Loi du Père, selon le dernier avatar du dualisme cartésien corps-âme. Au contraire, et la charge est lourde, voire unilatérale : l’institution est vérolée. Lorsque Mathilda se rend dans The Spencer School, la directrice, sans doute bienveillante, lui demande une vérité qu’elle ne peut porter : la responsable de l’école ignore ou dénie que le fond du cœur de l’homme et des relations interpersonnelles est solitude et violence. L’institution est donc complice de ce mensonge.

La culture est soumise au même traitement réducteur, non sans allusion au classique de l’ultraviolence, Orange mécanique de Stanley Kubrick : Stan et ses tueurs sont des amateurs de musique romantique, voire, comme Alex, de « la Neuvième ». Mais celle-ci n’est que l’occasion d’accroître, en la retardant, la jouissance sadique et destructrice en quoi se résume tout leur bonheur : « J’ai toujours aimé ces petits moments de calme avant la tempête. Cela me rappelle Beethoven ». À quoi succèdent des appréciations artistiques à l’humour aussi pesant que sinistre : « Après les ouvertures, je zappe. Je m’ennuie ».

b) Premier salut : l’enfance ou l’apprentissage de la vulnérabilité

Le salut viendra de l’innocence de l’enfance. Il s’incarne dans une fillette de douze ans qui, paradoxalement, va ouvrir un adulte, Léon, au monde de l’autre. En fait, bien que taciturne, Léon n’est pas totalement inattentif au monde des hommes : « Pourquoi caches-tu ta cigarette ? », demande-t-il à Mathilde, lors de leur première rencontre. Tout à l’opposé de Stan dont la bande vole un ballon à un jeune dans la rue (alors que les durs de West Side Story le lui rendaient), Léon se refuse à mépriser l’enfant. Il a vu la marque de coups sur le visage de Mathilda. On le sent d’ailleurs las, plus encore de sa solitude que de son métier. C’est aussi lui qui, pour distraire sa solitude, va visionner, avec attendrissement, dans une vieille salle de cinéma… une comédie musicale avec Gene Kelly ! Réaliste ? En tout cas, cette joie naïve explique que Léon ne soit pas devenu totalement misanthrope, et donc étranger à tous ses frères humains. Voilà pourquoi, lorsque, le visage ravagé de larmes et de terreur, Mathilda le suppliera : « Je vous en supplie, ouvrez », Léon la laissera entrer dans son appartement : celle de son cœur est toujours demeurée entrebâillée.

Seul l’être le plus vulnérable, l’enfant, peut apprivoiser la brute [2]. Tout de suite, Mathilda s’est attachée à ce solitaire dont elle a deviné le cœur d’or : dès le premier soir, elle s’endort avec Piggy, le cochon, métaphore de Léon, en l’entourant de ses bras. Parce qu’elle l’admire, elle s’est aussitôt identifiée à lui : « Je veux devenir tueuse ». « Léon, je veux être forte et intelligente comme toi ». Rapidement, elle passe du stade de complice (belle scène de jeu) à celui d’aide (elle lui apprend à lire et à écrire, ce qui lui permettra de la retrouver, lorsqu’elle sera enlevée par Stan) et enfin d’amoureuse (« Ce n’est pas mon père, mais mon amant », explique-t-elle, provocante, au réceptionniste… ce qui leur vaudra une énième expulsion !).

Si Mathilda a aussitôt détecté le trésor enfoui dans le cœur de Léon et dissimulé sous les apparences d’une brute sanguinaire, celui-ci n’a pas accepté l’enfant avec la même fraîcheur spontanée. Loin de là. Son âme a dû livrer un rude combat. Au début, le tueur ne se laisse pas toucher, dans tous les sens du terme : ainsi, il n’ose pas disposer la couverture sur Mathilda. Il a même un moment songé à la liquider. Est-ce la règle de vie de Léon – « ni femme, ni enfant » – qui l’a sauvé(e) ? Dans un sursaut d’humanité, Léon qui a vu Stan assassiner le petit frère de Mathilda a-t-il compris que la tuer lui fait franchir le dernier pas qui le sépare du policier pourri ? En refusant de basculer dans son camp, celui de la fermeture perversement voulue, qui est la solitude achevée, Léon garde comme une part de son âme pure, intouchée. Comme la lumière qui resplendit sur le visage de Mathilda lorsqu’il accepte de lui ouvrir la double porte de son appartement et de son cœur ; comme la lumière qui, à la fin, inondera le seuil de l’immeuble, juste avant que Léon n’achève son dernier contrat, moral, en désintégrant le mal incarné, Stan ; comme le breuvage lacté qui fait son délice, son seul délice.

Seul ? Non pas. En faisant irruption dans la vie de Léon, Mathilda fait plus que déranger ses habitudes. Elle lui montre, de multiples manières, qu’il est digne d’être aimé pour lui-même. Mathilda n’hésitera pas à user de toutes ses armes, de son charme, voire du chantage : « Si tu m’as sauvé la vie, tu en est maintenant responsable. Si tu ne m’aides pas, je meurs avant ce soir ». Léon n’a jamais raisonné : il ne sait pas répondre. Mais derrière ce chantage, il sent confusément se dessiner un amour inattendu et inconditionnel.

Toutefois, Léon n’a-t-il pas appris à l’enfant à tuer ? Ne l’a-t-il pas détruite en lui transmettant son appétit de destruction ? N’est-ce pas aussi la seule chose qu’il sache faire ? Mathilda écoutera attentivement ses leçons, les premières qui ne s’accompagnent pas de violences injustifiées. Derrière le contenu si discutable, n’entend-elle pas un amour si désirable, si attendu ?

c) Second salut : la paternité ou l’apprentissage du don de la vie

Toutefois, si la jeunesse et l’affection démesurée de Mathilde, touchent le cœur de Léon, elles ne sauraient suffir à le racheter. En effet, nous ne recevons que pour donner. S’il est vital d’être aimé, il est encore plus vital, ayant été aimé, d’aimer à son tour.

L’amour reçu, accepté, et bientôt échangé, rend vulnérable (« Tu es indestructible », dit Toni pour encourager un Léon que l’attachement fragilise et humanise). Léon en fera l’expérience, lorsque, pour la première fois, il reviendra de mission, légèrement blessé : juste avant son départ, Mathilda lui a fait une innocente déclaration d’amour, qui s’est soldé par un nouveau renversement de lait. L’armure que Léon s’est forgée pour survivre commence à s’effriter.

À la fin, le nettoyeur puisera dans cet amour de quoi donner sa vie à Mathilda. Non seulement la vie physique, mais la vie intérieure. « Je t’aime, lui avouera-t-il, alors qu’elle se refuse à se séparer de lui. Tu m’as appris à aimer la vie ». Aveu que scellera le sacrifice de sa vie qu’il aurait pu sauver. Par fidélité à Mathilda, le nettoyeur devient plus que vengeur. Le solitaire s’est métamorphosé en père : car seul le père donne sa vie. La psychologie dirait qu’à la figure maternelle, fusionnelle et omniprésente de l’eau célébrée par le Grand Bleu, succède, dans Léon, l’ébauche d’une figure paternelle. Mathilda peut s’identifier à Léon, par exemple en buvant le verre de ce lait que naguère elle abhorrait. Surtout, elle se sait maintenant assez aimée pour accepter de se séparer de Léon (bien qu’elle pressente qu’elle va à nouveau perdre son unique famille) et affronter l’institution sans lui demander plus qu’elle ne peut donner. Elle arrive même à écouter sans se révolter la parole bourrue de Toni : « Léon est mort. Reprends l’école. Ne reviens ici qu’une fois par mois ». Elle comprend vite qu’il sera vain de rechercher un réconfort auprès de Toni : il lui promet de garder l’argent mais ses injustes remontrances lui rappellent trop son ancien père pour qu’elle souhaite demeurer près de lui.

Accueillie dans son école, elle place en terre la plante verte que Léon, jusqu’au plus fort de la tourmente, a toujours rédimée, comme la meilleure et durable partie de lui-même. Il l’a quittée lorsqu’il a compris qu’il avait enfin trouvé ses racines dans le cœur de Mathilda. Celle-ci, à son tour, accepte de prendre racine. Léon était un nomade toujours poursuivi ; en acceptant la sédentarité, Mathilda lui donne la stabilité qu’il avait toujours secrètement espérée ; elle prend aussi ses distances avec lui : « Je crois qu’on sera bien ici, Léon ». Bref, si Léon a su rencontrer Mathilda, et, en la sauvant, se racheter, l’enfant déjà jeune fille, grâce à lui, a commencé à rencontrer le monde.

4) Conclusion

Sans avoir su éviter les trivialités de scénario [3], les parodies grossières [4] ou les facilités émotionnelles [5], Besson nous offre-t-il une certaine fable de notre monde moderne ? Léon commence où Nikita s’achève. Le grand rouge (rouge sang, comme la descente de lit sur laquelle Mathilda attend Léon, les bras en croix) refuse la fuite imaginaire du Grand Bleu et la désespérance du « grand noir » qu’est Nikita (au moins en son début). Quelle rédemption nous propose Besson ? Elle semble se résumer dans la substitution éloquente des enfilades d’escaliers – symbole de cette labyrinthique institution qui sépare au lieu de rassembler –, à la descente d’aération, sortie interdite qui mène à la liberté. Du moins celle-ci se paye au prix cher. Dans un monde de mort subie, seule la mort offerte a, peut-être, le pouvoir d’offrir la vie à un enfant. Certes, en passant, Mathilda conquiert une certaine autonomie, puisqu’elle décide, seule, d’aller venger son petit frère. Mais c’est l’indépendance solitaire du tueur. Sa créativité est toute entière construite sur une haine qui lui fait commettre les pires imprudences et que la peur terrasse. Que peut devenir une petite fille de 12 ans, doublement orpheline, dont le père, mort assassiné, était un dealer et dont le père adopté, très admiré est, regardons la réalité en face, un liquideur redoutablement efficace, misanthrope et quelque peu demeuré ? L’histoire, irénique, ne le dit pas…

Pascal Ide

[1] Ne rappelle-t-il pas ce personnage émerveillé de la crèche provençale qu’on appelle le « ravi », la jubilation en moins ?

[2] Mathilde n’est pas sans rappeler la petite fille muette qui domestiquera le dangereux braqueur, Lucas (Gérard Depardieu), dans la comédie française de Francis Veber, Les Fugitifs, 1986.

[3] Par exemple, l’astuce qu’emploie Léon pour sortir de l’appartement assiégé par l’armée de soldats qui rappelle trop, en moins ingénieux, celle utilisée par le Dr. Hannibal Lecter dans le thriller américain de Jonathan Demme, Le Silence des agneaux, 1992.

[4] Par exemple, l’assaut final de l’appartement de Léon par une légion de commandos surentraînés et suréquipés qui n’est pas sans rappeler ces fins de film américain où un improbable et invulnérable Rambo survit miraculeusement à une extermination ultrasophistiquée.

[5] Par exemple, trop jouer sur la tendresse ou sur l’humour pour mieux conquérir le spectateur à la personne de celui qui demeure un tueur : « Ce que tu as fait là, dit Léon à Mathilda, lorsqu’elle a tiré au pistolet au jugé, ce n’est pas professionnel ! »

Léon (Jean Réno) est un tueur à gages aussi efficace qu’indétectable. Son ombre constitue une menace permanente à New York. Indestructible Léon ? Oui, jusqu’à ce qu’une petite fille, Mathilda (Natalie Portman), pénètre dans son univers. Une petite fille aux yeux immenses, menacée par un policier pourri, le très inquiétant Stan (Gary Oldman). Mais, de Léon et de Stan, qui est le plus monstrueux ?