Jurassic World: Fallen Kingdom, film de science-fiction américain de Juan Antonio Bayona, 2018. Cinquième volet de la série cinématographique Jurassic Park, librement adaptée des romans de Michael Crichton et deuxième de la franchise Jurassic World (Colin Trevorrow, 2015). Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum.

Thèmes

Nature.

La cinquième franchise de Jurassic Park – qui est la deuxième de Jurassic World – s’ouvre par une question décisive et s’achève sur une solution impérative. Entre les deux, les hommes et ces « lézards terriblement grands » (tel est le sens étymologique) que l’on appelle dinosaures auront multiplié de nouveaux possibles, pour le pire et peut-être pour le meilleur.

- Face au Sénat américain, le Dr Ian Malcolm expose clairement le problème. La question prend en fait l’allure d’un double dilemme : côté Dinosaures – soit ils survivent, soit ils meurent – et côté humains – soit ils les sauvent, soit ils les abandonnent à leur sort, être engloutis par la lave ou l’océan. En réalité, nous le découvrirons, cette tension était déjà présente à l’aube du projet, dans l’opposition entre les deux milliardaires, le prométhéen Hammond et le stoïcien Lockwood. Alors que le premier boîtait mais était bien vivant, le second est grabataire et mourant ; or, selon un paradoxe heureusement biblique que le film ne cessera d’illustrer, le surcroît de vulnérabilité annonce et amorce un surcroît d’humanité.

Cette opposition dramatique, ne nous le cachons pas, demeure interne à la problématique pessimiste et vengeresse inspirée par l’écologie profonde, dont la fin de l’épisode 2 (Le monde perdu, Steven Spielberg, 1997) avait offert une première version où se conjuguaient sentiment et ressentiment : alors que, dans une scène d’une beauté à couper le souffle, dopée par la musique inspirée de John Williams (la partition de Jurassic park est peut-être la plus enthousiasmante de toutes ses musiques de film), l’on contemplait ces espèces mythiques se déployer dans un espace magique, retentissait un message culpabilisant autant que culpabilisé : « Il est absolument impératif que nous travaillions avec le Département costaricain de préservation biologique, afin d’établir une série de règles pour la préservation et l’isolation de cette île. Ces créatures requièrent notre absence [require our absence] pour survivre, non notre aide ». Pour le détail, je renvoie à la critique de ce film.

- Au terme, dans une inclusion très calculée, Malcolm le mathématicien à qui sa passion pour la théorie du chaos donne des airs de prophète de malheur, tire la leçon de l’histoire : « Nous causons notre propre extinction. Nous avons libéré la puissance génétique. Nous allons devoir coexister. Les dinosaures étaient là avant nous. Le seront-ils après ? Bienvenue dans un nouveau Jurassic World ». Si les deux discours (du début et du terme) sont trop longs et trop moralisants, du moins présentent-ils le mérite de se refuser aux deux avatars pessimistes de l’écologie profonde et d’ouvrir sinon à une vision optimiste, du moins à un chemin de coexistence qui pourra se poursuivre dans une convivialité. À moins que, comme le suggère l’ultime et brève scène du postgénérique, ce ne soit dans une volonté d’hégémonie (symbolisée par la prise de possession de la tour Eiffel) dégénérant dans une version saurienne de la Planète des singes. Un éclair qui, dans son ombre projetée, agrandit soudain démesurément la taille de Blue ne laisse-t-il pas présager la plus alarmante des suites ? Malcolm n’a-t-il pas rappelé, avec des accents lévi-straussiens, que l’univers des Dinosaures qui est apparu avant l’homme, pourrait aussi continuer sans ce dernier ? Dès lors, le syntagme « Jurassic World » inverserait radicalement son sens – et c’est l’ultime trouvaille de l’épilogue – : de parc d’attraction pour l’homme, ce monde jurassique deviendrait un parc de distraction pour le super-ordre des reptiles démesurés. Autrement dit, nous nous acheminerions vers une nouvelle version, autement plus agressive, de la dialectique du maître et de l’esclave appliquée à la relation homme-animal. Nous ne finissons pas de payer les dividendes de notre inconscience et de décliner les variantes de ce renversement dialectique avivé par l’idéologie non-spéciste.

- Entre prologue et épilogue, le film tire d’autres fils novateurs qui nouent hommes et animaux, ancien et nouveau, et vont dessiner des voies inédites en ce monde régi par la complexité non-linéaire. Suivons-en quelques-uns, toujours en les étageant du pire (le méchant) au meilleur (le sauveur), en passant par la neutralité de la victime.

Pour une fois, le pire ne provient pas de la bande des mercenaires dirigés par le plus dominant, Ken Wheatley. Certes, mûs par la seule vénalité, ils ne brillent ni par la sensibilité ni par le sens de l’altérité – au point de servir de faire-valoir à l’empathie des raptors. Toutefois, au terme, ils accomplissent leur mission de sauvetage, sans doute sans états d’âme, mais avec fiabilité.

Le « méchant » a changé de profession pour devenir beaucoup plus représentatif de notre temps : des hommes d’affaire sans scrupule dont les pulsions prédatrices ne se défoulent plus dans une activité de guerrier-chasseur dans le cadre encore poétique de l’Isla Nublar (Le monde perdu), mais dans le champ autrement plus sombre, claustrophobe et trouble, symbolisé par les vastes caves du manoir Lockwood, de l’économico-policito-militaire. De ce point de vue, la scène de vente aux enchères réunit de la manière la plus inquiétante (non sans règlement de compte avec la Russie) ce qu’il y a de plus nécrophage en matière de violence légale aujourd’hui : les intérêts militaires (les dinosaures seraient les chevaux de nouveaux Attila ou, mieux, les éléphants de nouveaux Hannibal) croisés avec la voracité d’un marché totalement dérégulé, sur fond d’utilitarisme égoïste.

Mais, paradoxalement, cette logique, plus économique, voire mercatique que militaire, inaugure une solution inattendue : selon la dialectique évoquée maîtrise-servitude, l’animal doit perdurer pour servir les intérêt humains. Autrement dit, en instrumentalisant le dinosaure, l’homme s’en rend dépendant et lui donne de survivre, suscitant les conditions d’une possible interdépendance, une fois assagie la convoitise démesurée. De plus, selon la théorie du chaos déterministe, qui n’est jamais loin, un simple événement suffit à tout faire basculer, du pire vers le meilleur. C’est ce que montre la scène aussi ludique que symbolique où le Stygimoloch, ce sympathique dinosaure dont le crâne est aussi épais que son cerveau ne l’est pas, introduit à lui seul un désordre aussi impressionnant que réjouissant : le culbuto généralisé ne fait pas que stopper net ce scandaleux marché, il révèle la lâcheté tout aussi répandue de ces véreux acheteurs.

De cette destructivité égo- et anthropo-centrée, assurément, l’homo dit sapiens fait les frais. Mais, la première victime innocente est le dinosaure. C’est ce que désire dramatiser la scène émouvante du Brachiosaure involontairement abandonné sur l’île agitée par des secousses telluriques, enfumée par les projections incendiaires et dévastée par la lave en fusion : sur fond embrasé, tel le feu d’artifices d’un soleil couchant, la silhouette d’une autre ère est un bref moment magnifiée, pour s’effondrer dans le possible d’où elle n’aurait peut-être jamais dû émerger. Les larmes qui coulent sur les joues de Claire ne sont plus de nostalgie, mais d’empathie.

Cette empathie est celle que déploie le quattuor de sauveurs. Inutile de s’attarder sur sa composition qui, avec ce sens tout américain du casting, multiplie les objectifs pour multiplier les publics : la parité qui n’est sexuée (deux hommes, deux femmes) que pour bouleverser les stérotypes (les femmes sont largement aussi aventureuses et déterminées face au danger que les hommes), la diversité ethnique, l’amitié qui est toujours affine de l’amour, la banalité (celle de Franklin et Zia) qui favorise l’identification, voire la vulnérabilité (la fragilité portée par les petits enfants de Hammond dans le premier volet est transférée sur le petit génie informatique aussi ingénu que pétochard), etc.

L’empathie est redoublée, plus, enseignée, par la deuxième espèce la plus « intelligente » après l’homme, le vélociraptor, et l’un de ses représentants les plus surdoués, Blue. Son statut a donc considérablement évolué : d’inquiétant chasseur capable d’ouvrir les portes en abaissant les poignées dans le premier opus (ah ! les multiples et jubilatoires réminiscences de celui-ci émaillant le film !), le carnassier devient domesticable, sans cesser d’être imprévisible autant que dangereux, dans Jurassic World I, pour se présenter comme un partenaire qui, nullement dépouillé de sa puissance sauvage, accède à l’exemplarité, en développant des ressources d’altruisme ingénieux (dont les héros bénéficient), voire de tendresse délicate (que les mêmes héros goûtent).

Mais cette compassion prosociale ne saurait à elle seule conjurer le pessimisme de fond ni enrayer l’escalade dramatique. Au terme, sur l’insistance d’Owen, Claire décide de ne pas libérer les dinosaures invendus qui, piégés, sont menacés d’être empoisonnés par le propane. Derrière cette option pour la destruction (passive) –qui contrarie pourtant la compassion de la présidente des groupe de protection des dinosaures –, rôde au minimum la suspicion toujours présente à l’égard de la capacité humaine à entretenir des transactions pacifiques avec ses cousins sauriens et, au maximum, une amertume qui cherche à faire payer à l’être humain la facture salée de sa toute-puissance. A l’instar du coupable Eli Mills qui, tentant de s’échapper avec l’échantillon génétique d’Indominus rex, est intercepté et éliminé par le T. rex et un Carnotaurus, l’anthropocène responsable doit désormais laisser place à une scène sans anthropos.

L’issue, heureusement positive et créative, viendra de Maisie. La jeune orpheline décide de donner toutes ses chances aux sauriens préhistoriques pour une raison clairement explicitée : « Ils doivent être libres comme moi ». Si elle, qui fut clonée, a vu le jour, au nom de quoi ces autres créatures issues du génie génétique n’auraient-elles pas le droit de continuer à vivre à la lumière du plein jour ?

Derrière l’intention didactique autant qu’éthique qui est une extension de la règle d’or en sa rare version positive – « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu’on vous fasse » (Mt 7,12) –, se dissimule un enjeu ontologique. Le film ne cesse de dénoncer la toute-puissance du génétique (qui a conduit le Dr Henry Wu à inventer, dans l’ombre souterraine des laboratoires Lockwood, un monstrueux hybride issu du croisement d’Indominus rex et de Velociraptor qu’est l’Indoraptor), allant jusqu’à le comparer à la toute puissance atomique – la viralité en moins. Pourtant, ici, c’est ce pouvoir d’inventivité génétique qui est honoré : dans la novatrice convivence des espèces, il s’agira de ménager des règles elles-mêmes inédites. Mais, au-delà d’une possible (en tout cas jamais énoncée) promotion du clonage humain, se dit plutôt une vérité psychologique profonde qui est une leçon de vie : la solution neuve fut ouverte par la plus neuve des personnes. Cette attachante petite fille qui n’est pas sans rappeler le (je ne dis pas : hériter du) courage de sa mère, devient la porte-parole d’une humanité qui se refuse à l’exclusion (de la technique), pour valoriser l’inclusion (en sa propre chair). Dit autrement, Maisie pourrait opérer le passage entre les deux ères précédentes, celle édénique, du tout naturel, et celle, démiurgique, du tout technique, vers le métissage du naturel et du culturel, parce qu’elle-même a opéré cette conjugaison de l’inné et du construit. Les génies médiateurs ont toujours opéré au plus intime la traversée qu’ils intiment au dehors. Seuls, par exemple, des biculturels comme (saint) Moïse ou saint Paul pouvaient, pour le premier, dialoguer avec Pharaon et le second devenir l’Apôtre des gentils. Femme pascale, en sa fraîcheur aurorale autant que dans sa vulnérabilité combative, Maisie serait donc porteuse de l’espérance véritable et la véritable héroïne du film.

On regrettera en passant que ce nouvel épisode, sombre, s’interdise de rêver. Comment ne pas évoquer le passage bucolique du premier épisode (Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993) où, réfugiés de nuit à la cime des arbres, Grant, Tim et Lex se retrouvent face à ces herbivores aussi pacifiques que gigantesques que sont les Brachiosaures (9 mètres de haut, explique Hammond) et, dans la douce lumière du clair de lune, s’émerveillent de leur chant amoureux… vite interrompu par un éternuement aussi comique qu’intempestif, rappelant la disproportion de ces incongrus voyageurs temporels ?

Le titre du second roman de Michael Crichton, repris par le deuxième opus, The lost World, gardait une heureuse ambivalence : « le monde perdu » renvoyait autant au rêve (d’enfant) qu’engendre la galaxie improbable et à jamais éteinte des dinosaures, ces demi-dieux qui ont régné plus de 100 millions d’années sur notre planète avant qu’une catastrophe exogène ne les fasse disparaître (sens passif), – qu’à la perte (coupable) de ce même monde dont l’homme était responsable de la renaissance (sens actif).

Le sous-titre de ce cinquième opus, Fallen Kingdom, tranche pour ne conserver que la pire interprétation : la chute redouble l’amphibologie. Non seulement, l’adjectif fallen peut être interprété comme un fait ou une faute, et le substantif Kingdom s’étend désormais de l’animal à l’homme. Mais le film relève-t-il réellement du genre post-apocalyptique, dystopique ? Si l’immense majorité a démérité, une poignée de résistants permet encore d’espérer.

Pascal Ide

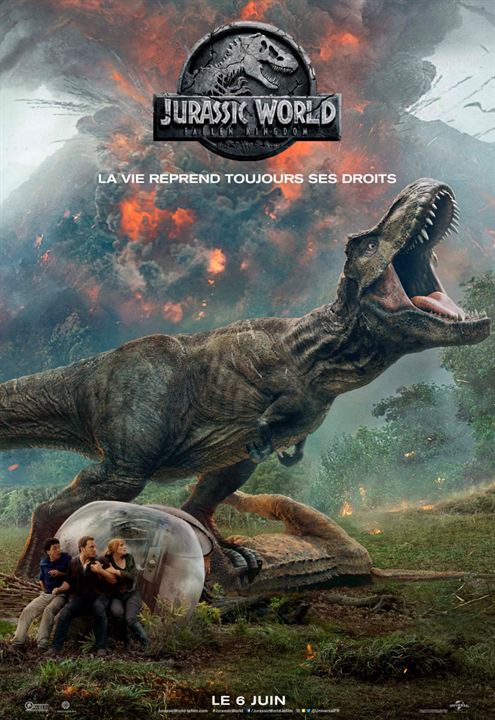

Pendant une nuit orageuse de l’île fictive appelée Isla Nublar – le site des parcs à thème Jurassic Park et Jurassic World, ce dernier abandonné trois ans plus tôt –, une équipe de mercenaires utilise un sous-marin de poche pour récupérer l’ADN du dinosaure hybride décédé Indominus rex. C’est alors que l’impressionnant carnivore aquatique Mosasaurus découvre et détruit le sous-marin qui a cependant eu le temps d’envoyer l’échantillon d’ADN pour que les mercenaires le récupèrent ; une attaque du Tyrannosaure les oblige à fuir prématurément et laisser ainsi la porte de la lagune ouverte : le Mosasaurus s’échappe vers l’océan…

Sur le continent se déroule un débat pour savoir si les dinosaures d’Isla Nublar devraient être sauvés du volcan Sibo qui est sur le point d’exploser. Lors d’une audience au Sénat américain, le Dr Ian Malcolm (Jeff Goldblum) déclare que les dinosaures devraient être abandonnés à la mort, car leur clonage était une erreur que la nature corrige. Tout à l’inverse, l’ancienne directrice du parc, Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), a créé le groupe de protection des dinosaures pour sauver ceux-ci, avec l’aide de Franklin Webb (Justice Smith), un ancien technicien de parc, et Zia Rodriguez (Daniella Pineda), une paléo-vétérinaire.

Le Sénat opte finalement contre le sauvetage des dinosaures, les estimant « dangereux » pour l’humanité. La mission de Claire est terminée lorsqu’elle est mystérieusement contactée par Benjamin Lockwood (James Cromwell), partenaire de John Hammond (créateur du premier parc Jurassique) dans la création de la technologie de clonage. Se rendant dans sa somptueuse propriété dans le nord de la Californie, elle rencontre son assistant Eli Mills (Rafe Spall) et sa petite-fille, Maisie (Isabella Sermon), adoptée après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Benjamin veut procéder en secret à une mission de sauvetage d’onze espèces de dinosaures dans une île sanctuarisée où ils vivront loin de toute présence humaine. Pour cela, il faut localiser Blue, le dernier Vélociraptor vivant, et l’animal le plus intelligent après l’homme, et bénéficier de l’aide de celui qui l’a dressé, pardon, élevé depuis sa naissance, Owen Grady (Chris Pratt).

Bien évidemment, le quattuor se laissera convaincre de partir sur l’île de Nublar. Bien évidemment aussi, rien ne se passera comme prévu. Parce que les deux hôtes du manoir Lockwood ne sont pas ce qu’ils paraissent être, Eli pour le pire et Maisie pour le meilleur. Les dinosaures survivront-ils ?