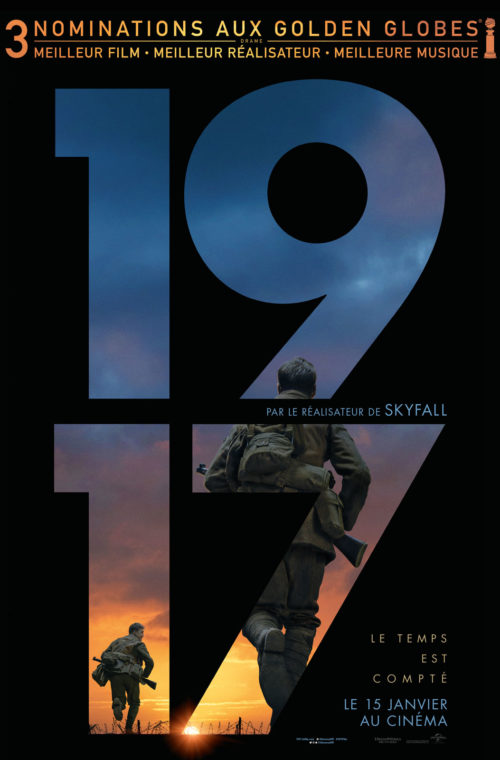

1917, film américano-britannique de Sam Mendes, 2019. Inspiré par l’expérience de son grand-père relatée dans son livre The Autobiography of Alfred H. Mendes 1897-1991. Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch.

Héroïsme, guerre, don de soi, courage.

1917 convoque une technique peu ordinaire pour une histoire extraordinaire – ce qui ne signifie pas que tout soit ordonné.

On a tout dit ou presque de la prouesse technique de cet unique pseudoplan séquence (qui, en réalité, raccorde numériquement une cinquantaine de plans successifs) autant que de l’originalité du traitement de l’image.

Pour la première fois dans un film de guerre, le spectateur qui, face à la violence omniprésente, risque toujours de se transformer en voyeur, peut devenir presque acteur. Et s’il n’agit pas, en revanche, il pâtit, c’est-à-dire éprouve profondément chaque sentiment que le soldat, en particulier Schofield, vit intensément : son angoisse constante de la mort, de la blessure et de la souffrance, sa colère (contre les rats qui deviennent une manière d’exorciser le trop plein de terreur), ses découragements toujours surmontés face à sa tâche surhumaine, son accablante tristesse lors du décès totalement inattendu de Blake, son espoir fou d’arrêter la tuerie, sa terreur quand il fuit, désarmé, les soldats allemands, la folle audace qui le fait courir face aux lignes ennemies, la suave communion au-delà des mots et des maux dans le chateau d’Écoust, son apaisement féerique quand il écoute religieusement le chant elfique autant que féerique du soldat avant la bataille.

De même que l’herméneutique narrative tente de dépasser la double approche trop objective de la métaphysique et trop subjective de la phénoménologie, de même, cette caméra narrative réconcilie la caméra objective du plan large jusqu’à la toute-puissance et la caméra subjective du plan étroit de l’acteur jusqu’à l’impuissance, cela, en transformant l’adversaire en adversité et en alternant les découvertes au plus près des spectacles les plus incertains et les visions les plus englobantes embrassant les scènes les plus spectaculaires (tel le grandiose embrasement du ciel lors de l’attaque aérienne du village d’Écoust).

Cette manière de filmer, enfin, permet d’épouser non seulement l’intime du vécu, mais sa rythmique. Loin de transformer cette course contre la montre en « tranchée-movie » dans la boue et les tourbières, 1917 réussit à alterner avec un admirable sens du tempo scènes d’action et scènes d’émotion, scènes angoissantes et scènes reposantes, visions apocalyptiques (champs de batailles, monceaux de cadavres) et visions idylliques (champs verdoyants et vergers en fleur), relançant ainsi en permanence l’attention et l’intérêt. Et derrière cette pulsation scénaristique, ce sont les enjeux les plus profonds et les plus larges qui entrent en résonance : masculin et féminin, malice et bonté de l’homme, individu et communauté, homme et nature, absurdité et vérité, amour et haine, guerre et paix.

Ce travail aussi superbe que novateur de l’image-mouvement ne serait qu’anecdotique s’il n’était au service d’une histoire qui n’a rien d’anodin : le parcours authentique, quoiqu’ignoré, d’un de ces multiples héros méconnus de la première Guerre mondiale. Ici, ainsi qu’on le sait, ce fait de guerre, qui aurait mérité les plus hautes décorations, a été raconté au réalisateur par son grand-père.

Il est usuel, en ces pages, de convoquer le quadrille des vertus cardinales. Il demeure qu’elles sont inusables et que, poussées à ce degré d’héroïsme ou d’achèvement, elles deviennent inhabituelles. Sans nous attarder, nous saluerons la force persévérante (malgré la peur au ventre, Schofield ne cesse d’avancer, surmontant obstacle après obstacle, jusqu’au dernier, les objections multipliées de ce ravagé de la guerre – « Il y en a qui ont le goût du combat » – qu’est le colonel MacKenzie), la justice constante (par piété pour l’ami autant que par gratitude pour le compagnon, notre héros n’a de cesse qu’il n’ait salué sa mémoire – « C’était un homme [de] bien » – et consolé sa mère – « J’aimerais écrire à votre mère »), la sobriété tempérante (alors que la faim le tenaille, il se retient de goûter à la nourriture allemande autant que, face à l’incurie de ses supérieurs, il se retient de juger ou de s’encolérer), la décision prudente (alternant accélération et temporisation, traversée transgressive et obéissante, il s’avère être un homme responsable qui sait aussi responsabiliser une poignée de soldats pour sortir un camion d’une fondrière et s’arrache au découragement pour accomplir son devoir : « Je dois y aller »).

S’il est véritablement héroïque, le jeune caporal est loin d’être né héros. Et c’est sans doute la leçon la plus édifiante du film que de nous montrer, par touches délicates, l’évolution de cet homme plus tracassé de se nourrir que de mourir pour son pays, lucide jusqu’à cyniquement troquer sa médaille contre une bouteille de vin (même s’il est français !). Celui qui, au début, pusillanime, tempère et temporise en proposant de partir de nuit, au point que la faim pourrait l’arrêter, devient un homme saisi par l’urgence de sa mission que plus rien ne saura stopper. Celui qui, au début, a une si faible estime de lui qu’il s’étonne de ce que son compagnon l’ait choisi, devient capable, au terme, d’écarter sans ménagement des soldats pour pénétrer dans l’état-major et s’affronter au responsable de la bataille.

L’intrigue suggère même le moment du possible basculement où celui qui, jusqu’ici plus mené que meneur, devient l’artisan même du destin : la mort tragique de son ami. Non point seulement parce que, désormais seul, William doit porter la lettre et la mission ; non point seulement parce qu’il promet à son compagnon devenu ami de donner un sens à sa mort et d’aller jusqu’au bout. Mais, peut-être plus encore, parce qu’il lui est infiniment redevable de lui avoir sauvé la vie. En effet, il a à ce point intériorisé la mémoire de son ami amoureux des cerisiers que, lorsque glacé, épuisé, découragé, il est tenté de s’abandonner au fil de l’eau et de ne plus se relever, il interprète la rosée enneigée des cerisiers en fleur comme un signe qui, littéralement, le ressuscite et lui donne bientôt la force de surmonter le dégoût nauséeux des cadavres amoncelés.

Pourtant, le plus exemplaire ne réside pas encore là, mais dans la générosité du don qui soulève les deux héros et dont nous venons d’évoquer le temps préliminaire : la gratitude. Innombrables et, au fond, constants, sont les actes où ils risquent leur existence pour autrui et même pour l’ennemi (c’est en secourant un soldat allemand que Blake trouve la mort). Qu’elle est symbolique cette course du soldat blessé, désarmé, infiniment vulnérable, qui porte en toute hâte la bonne nouvelle du salut à un destinataire qui l’accueille avec la plus rétractée des suspicions et le congédie avec la plus froide des résolutions !

Mais comment être assuré que, dans cette motivation si apparemment altruiste, ne se love pas une intention beaucoup plus égocentrée, comme cette gloire des hommes symbolisée par une médaille ? C’est ici que la scène si touchante avec la jeune femme d’Écoust (Claire Duburcq) prend toute sa riche signification qui est loin de se limiter à une apaisante rencontre féminine dans la nuit sombre du village et encore bien plus ténébreuse de la guerre. Les dons s’y multiplient, en boucle et en cascade : d’un côté, la Française apporte une bienveillante compassion au soldat exténué et douloureux, tout en enveloppant ce nourrisson inconnu de sa sollicitude protectrice. De l’autre, le militaire offre non seulement toute sa nourriture, mais la subsistance la plus indispensable : la boisson.

Demeure un regret doublé d’une interrogation qui, très possiblement, ne font qu’un. Passons la limite inhérente à la technique utilisée : la contraction du temps en temps réel et celle de l’action à l’acteur entraînent celle de l’espace – et peut-être certaines erreurs de décor concernant le champ de bataille, dont les spécialistes de l’histoire de la première Guerre mondiale feront leur régal.

Mais qu’il est dommage que l’acte si généreux par lequel 1 homme a sauvé presque 1 600 hommes ne soit salué que par la touchante, mais très limitée, reconnaissance d’un simple commandant. Plus, qu’il est étonnant qu’elle ne suscite au fond que très peu d’émotion !

La déception se mue en interrogation, voire en soupçon, lorsque cette scène est comparée avec la suivante qui, au contraire très réussie, est poignante : les retrouvailles avec le frère de Blake. Nous sommes au minimum face à une erreur scénaristique : toute la dense émotion accumulée pendant tout le film ne trouve pas à se métaboliser dans une jubilation proportionnelle à l’héroïsme qui l’a fait naître. Aristote aurait dit qu’il manque ici la catharsis qui est la raison d’être de la tragédie. Que l’on songe, par contraste, au final si plein et si émouvant de Tu ne tueras point (Mel Gibson, 2016) où le spectateur vibre à l’unisson des soldats accueillant le héros qui, seul face à la terrible menace japonaise, vient de sauver plus de soixante-dix de leurs compagnons.

Et si, au maximum, nous nous trouvions face à une très intentionnelle visée du réalisateur ? En effet, tout au long du film, la seule motivation affichée par Blake autant que par Schofield est centrée, pour le premier, sur le salut de son frère, pour le second, sur la fidélité à son ami et, davantage, nous l’apprenons au terme, le souci de sa famille (et de sa possible fiancée). Voire, que 1917 réserve son dernier plan à cette seule photo mystérieuse qui l’a constamment soutenu dans les périls les plus dramatiques, ne signifie-t-il pas le choix résolu en faveur de la motivation privée contre le bien commun ?

Ainsi, derrière ce double manque, scénaristique et, plus encore, éthique, pointe l’un des manques les plus révélateurs d’une époque qui, paradoxalement tournée vers le plus rapproché et le plus global jusqu’au mondial, a déserté l’échelon intermédiaire, le national, ou plutôt le bien commun patriotique.

Nous ne voulons toutefois pas clôre en nous arrêtant à ces limites bien réelles. Si ce film essoufflant ne manque pas d’être inspiré et inspirant, c’est qu’il est porté par un Souffle qui vient de plus haut. Les allusions spirituelles (à l’Esprit encore plus qu’à l’esprit) ne manquent pas, qu’elles soient implicites ou explicites. Implicites lorsque sont diamétralement opposées les motivations d’un supérieur désespéré (« L’espérance est une chose dangereuse », martèle cet orgueilleux colonel balafré de corps et d’âme) et celles d’un caporal plein d’espérance (« Je n’y arriverai jamais… Si, j’y arriverai », affirme cet humble soldat blessé en regardant la photo de sa famille). Explicites dans les bouleversantes paroles du chant précédant la bataille : « Je suis un pauvre voyageur étranger. Il n’y a pas de lumière où je me rends. Je ne fais que traverser le Jourdain pour rejoindre mon foyer »).

Pascal Ide

6 avril 1917, le conflit fait rage sur le front ouest de la Première Guerre mondiale. Will Schofield (George MacKay) et Tom Blake (Dean-Charles Chapman), deux jeunes caporaux britanniques, reçoivent une mission vraisemblablement impossible de la part du général Erinmore (Colin Firth). Dans une course contre la montre, ils vont devoir traverser le territoire ennemi pour délivrer un message aux environs d’Écoust-Saint-Mein au colonel MacKenzie (Benedict Cumberbatch), afin d’éviter le piège mortel tendu par l’armée allemande contre deux bataillons anglais (soit environ 1 600 soldats), parmi lesquels se trouve le frère lieutenant de Blake (Richard Madden).