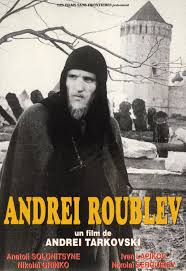

Andréi Roublev, biopic soviétique d’Andrei Tarkovski, 1969. Avec Anatoli Solonitsyne. Prix de la Critique internationale à Cannes, 1969.

Thèmes

Rédemption, vulnérabilité, art.

L’itinéraire de rédemption d’un homme passant par les trois étapes : innocence, chute, rédemption. C’est aussi le chemin de fécondité de l’artiste qui, mutatis mutandis, épouse la même dynamique pascale allant de l’ignorance, par l’épreuve de l’impuissance, à la renaissance.

Le consommateur – même éclairé ! – de films américains grand public – même de bonne qualité ! – ne manque pas d’être désarçonné par l’immense film d’Andréi Tarkovski. Sans doute à cause du dépaysement : qui connaît la Russie ? a fortiori, qui connaît la Russie du début xve siècle troublée par l’invasion des Tatares ? Le dépaysement culturel se double d’un dépaysement religieux : en quoi la vie d’un moine peintre peut-elle faire récit ? Mais, plus encore, le spectateur est désarçonné par des scènes au minimum polysémiques, quand elles ne préfèrent pas l’abscons au limpide et par un scénario constamment imprévisible qui paraît plus menacer l’unité que la construire. Voilà pourquoi, plus abondamment que de coutume, j’ai pris le temps de rappeler, plus que raconter, le déroulement de l’histoire. Elle est très rigoureusement bâtie ; pour autant, le résumé est loin de suffire pour en manifester le sens.

On peut voir dans Andrei Roublev un film sur la résistance à l’oppression soviétique (on sait que les responsables de l’État, gênés par le brutal réalisme du film et accusant Tarkovski de changer la vision de l’histoire, ont exigé la coupure de certaines scènes). Je ne parlerai pas de cette interprétation qui est désormais datée, même si elle fut importante en son temps.

1) L’aventure esthétique

Andrei Roublev est d’abord un film sur la vocation d’un peintre, et plus généralement de l’artiste qui doit passer par le feu pour accéder à une véritable fécondité. Comment s’empêcher de songer qu’il y a plus qu’une coïncidence de prénoms entre le héros et Tarkovski ? « La passion selon Andréi », titre audacieux et suggestif donné à la seconde partie, ne serait-elle pas autant celle du peintre que de cet autre artiste de l’image qu’est le cinéaste ?

Mais qui dit passion dit perte de l’ignorance et attente d’une renaissance.

a) L’ignorance

Au point de départ, Andréi nous est présenté comme un peintre qui plaît. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est connu : lorsqu’on parle de son monastère, c’est son nom qui vient d’abord sur les lèvres. Cette capacité à plaire, cette renommée sont-elles le signe que Roublev est un grand artiste, que son œuvre est véritablement originale et sort de la tentation de la facilité voire de l’académisme ?

La réponse ne peut venir que d’un homme qui connaît le fond du cœur humain, mais aussi d’un être qui a traversé les séductions de ce monde et n’en sort pas désabusé, un homme de compassion. Celui-ci est un autre artiste, Théophane le Grec. Il reconnaît qu’Andréi est réputé et qu’il a du talent : « C’est un peintre. Ses teintes sont douces ». Il poursuit aussitôt : « Mais il est loin de la perfection ». Cependant, si le jugement est sans appel, il n’est pas sans miséricorde. La preuve, c’est qu’il fait assez confiance à Andréi pour lui demander de venir décorer l’Église de l’Annonciation à Moscou.

Surtout, celui dont le nom signifie « manifestation de Dieu » est un homme sans naïveté, sans compromission, un homme de douleur et de compassion. Sans naïveté, car il connaît la turpitude de ce monde, comme on le dira plus bas. Sans compromission, car il reste dans la maison et se refuse à la complicité voyeuriste qui se repaît du spectacle de la souffrance du maire ; son premier mot à Kyrill n’est-il pas : « Tu viens regarder » ? De douleur car, allongé comme un gisant, il ressemble étrangement à l’homme qu’on est en train de torturer. Théophane dit d’ailleurs qu’il va mourir ; il ne cherche donc pas simplement une aide, mais un successeur. De compassion, enfin, car Théophane sort haranguer ses compatriotes pour qu’ils arrêtent de torturer leur semblable.

b) L’épreuve de l’impuissance

Que manque-t-il à Andréi pour être un grand peintre ? « c’est la peur », explique Théophane. Peut-être serait-il plus juste de traduire « angoisse ». En effet, le peintre ne parle pas d’un état affectif d’origine seulement psychologique, mais de cette angoisse existentielle qui est le sens aigu de la précarité de notre existence ; cette angoisse qui est consubstantielle à la foi, ainsi que l’ont montré tant le penseur protestant Sören Kierkegaard que le théologien catholique Hans Urs von Balthasar [1]. Voilà pourquoi Théophane ajoute qu’il manque à Andréi « cette foi qui jaillit du fond de l’âme » et qui donne « la simplicité sans fioriture ». Et comment décrire ce que l’on n’a pas expérimenté ? « On ne peut atteindre l’essence d’une chose qu’en la décrivant correctement ». Or, Andréi n’a pas encore assez vécu.

Roublev va faire l’expérience de « la peur », de « l’essence » de la réalité d’abord à travers l’impuissance à créer. Dès son départ du monastère pour Moscou, le jeune artiste doit vivre l’arrachement. Avec son compagnon Daniel, il pleure : « Je ne pourrais rien sans toi. Je vois le monde par tes yeux ». Mais cet arrachement se consommera dans la perte de l’intuition créatrice. Les peintures du Jugement dernier doivent être terminées pour septembre et nous sommes en plein été. Or, les murs sont toujours blancs. Pourtant Andréi est arrivé depuis deux mois. L’atmosphère est lourde, et pas seulement d’un temps trop humide et trop chaud ; les moines se disputent, traduisant, dans leur désunion, la désobéissance à l’évêque furieux. Cependant, la racine est d’abord la désunité intérieure d’Andréi qui se traduit par son absolue infécondité : « Je ne peux pas, je ne peux pas », répète-t-il.

Pourquoi ? A la croisée des chemins, au milieu des champs infinis, il explique : « Je ne veux pas terroriser le peuple ». Est-ce la raison profonde ? Son compagnon ne s’y trompe pas. La cause ne serait-elle pas davantage hors de lui : « Je n’ai pas su développer l’honnêteté en moi ». Et plus tard : « Je ne connaîtrais le monde que si je me connais ». Là, il dit vrai.

On entend alors résonner non plus Qohélet comme au début (« Ton âme reviendra à Dieu qui l’a créée ») mais l’hymne à la charité (1 Co 13), notamment le rien de celui qu’elle déserte (v. 1-3). Ce qui manque à Andréi c’est l’amour.

Un anti-type permet de saisir, comme en creux, cette grave crise intérieure. Le compagnon d’Andréi, Thomas, décide de partir peindre le Jugement dernier. En pactisant avec la médiocrité intérieure, en refusant de descendre plus profondément en lui, il va se compromettre avec les puissances extérieures, c’est-à-dire le prince. Alors, à celui qui s’est volontairement aveuglé avec de fausses raisons (« Un travail modeste mais réel »), il sera donné le salaire, atroce, d’être aveuglé : une fois décoré le palais, le prince satisfait (« C’est léger, c’est parfait ») enverra ses soldats pour crever les yeux des moines-peintres. Par ce cruel remerciement, le prince signifie-t-il qu’une fois un tel chef d’œuvre accompli, rien de plus beau ne doit être accompli ? Mais une œuvre qui prétend ainsi à l’absolu ne périt-elle pas en s’idolâtrant ? Elle condamne à la répétition, donc à la mort. La stérilité du jaloux qui tue son rival ressemble à de la peinture qui s’écoule, inutile et définitivement inutilisable, dans le ruisseau. Mais la cécité des artistes a commencé en ne décelant pas l’orgueil démesuré du projet dont ils furent les serviteurs et les complices. Thomas mourra d’une flèche de soldat Tatare, au moment où l’on croit qu’il va trouver la liberté. La fuite est symbolique d’une vie d’enténèbrement où le moine-artiste n’a cherché qu’à se dérober à la vérité.

En contrepoint, nous retrouvons Andréi qui lui aussi ne voit pas, mais le sait. Aussi se refuse-t-il à tout compromis et barbouille-t-il l’insupportable blancheur de ce mur vide. Sa lumière, il ne veut la recevoir que de la Lumière : « Serge, lis-nous les Écritures. Où tu veux ». Dieu répondra, mais de la manière la plus inattendue : au moment où on lit le passage de la première épître aux Corinthiens que saint Paul consacre à la femme, une jeune fille ingénue entre dans l’église. On découvrira progressivement qu’elle est sourde et muette.

Le mal de l’impuissance qu’Andréi éprouve passivement, il va le décider activement après avoir versé le sang. Ne se sentant plus digne de créer, il choisit de ne plus peindre : pas seulement à cause de ce que ses yeux ont vu, mais aussi à cause de ce que ses mains ont commis. En contrepoint, l’invasion meurtrière des Tatares est le symbole inversé de la création : la guerre ne sait que détruire ; elle détourne les forces de l’homme vers le néant, comme le prince apostat détourne la croix, signe de vie en en faisant l’instrument de la torture du moine. Auparavant, il a fallu qu’il couvre les yeux de peur de croiser la lumière de son regard.

c) La renaissance

Quelle espérance dans la parole, au futur, que lance à ses bourreaux celui qui, transformé en momie, meurt de la manière la plus sauvage en avalant de force le métal de la croix fondue : « Vous partirez tous et nous reconstruirons notre église ! » Pour Tarkovski, la violence destructrice n’a jamais le dernier mot.

Il faudra une autre fonte, celle de la cloche, pour qu’Andréi retrouve sa veine créatrice. Répétition qui sort de la fatalité. Quand l’on voit les différents courants de métal fondu converger vers ce qui va devenir la cloche, comment ne pas songer à tous ces courants de souffrance qui ont liquéfié le moine et que recueille l’âme suffisamment purifiée pour laisser maintenant résonner sa musique intérieure ?

Voilà pourquoi l’épilogue passe du noir et blanc à cette célébration de la lumière qu’est la couleur. Voilà pourquoi, à l’image du véritable artiste qui s’efface devant son œuvre et s’accomplit en elle, l’épilogue se contente de mettre en scène les différents tableaux du Maître qui a enfin atteint la « perfection » dont parlait Théophane le Grec. Dans un mouvement de caméra dont la douce patience réfute toutes les violences antérieures, dans un silence par excès qui réfute la limite de toute parole, nous découvrons les différents chefs d’œuvre de Roublev. Mais comme à la dérobée : aucun tableau ne sera représenté en entier, tant la totalité échappe à notre monde. A moins que ce ne soient les différents épisodes de la vie du peintre que personnages ou animaux (colombe) mettent en scène, sublimés : la Nativité, la Trinité (la plus fameuse icône de tous les temps est aussi le signe du monastère où il vécut et où il revient) et enfin le rayonnement du Christ Pantocrator.

d) Transition

Le film est tellement et si rigoureusement respectueux du dynamisme intérieur de chaque personnage et de la logique des métaphores qu’il peut se lire – et on ne s’en est pas privé – à partir de critères seulement « laïques ». Par exemple, la réussite du jeune fondeur est le fruit d’une bravoure exceptionnelle. A moins qu’il ne soit le symbole autant que l’effet d’un miracle intérieur.

En effet, et si les étapes de l’itinéraire de la carrière de cet artiste dont on prend bien soin de nous dire qu’elle s’étend sur presque un quart de siècle donnaient à voir, plus profondément un autre chemin : celui, spirituel, que l’homme est appelé à parcourir ? Est-ce un hasard ou une coïncidence indifférente si la cloche qui décide du retournement d’Andréi est une cloche de Pâques ? Or, qui dit pâques, dit passage, traversée de l’ignorance qui devient l’innocence vers une renaissance qui prend nom de résurrection, par une épreuve qui s’appelle passion. Se dérober à toute vision religieuse et plus encore mystique, si intéressant soit-il, ne laisse-t-il pas dans l’ombre ou l’indétermination ce que le croyant Tarkovski donne à voir du mystère universel de la foi ? Il est bien trop convaincu de la lumière qui rayonne de celle-ci pour être suspect d’un quelconque prosélytisme.

2) L’aventure spirituelle

a) L’innocence

Au point de départ, Andréi est innocent. Au double sens du terme : il ignore le péché ; il ne le commet pas.

Le moine-peintre ignore le mal. Il semble même ignorer le poids de malice présent dans le cœur de l’homme. Il s’étonne et reste muet lors de la rencontre du bouffon. La curiosité naïve prend le dessus lors de la fête païenne : cette joyeuse débandade ne tourne-t-elle pas à l’orgie voire à la sorcellerie ?

A preuve surtout sa discussion avec Théophane le Grec sur le chemin. Pour celui-ci, l’humanité ne fait que répéter les mêmes erreurs. Andréi répond qu’ « on ne peut faire le bien qu’individuellement ». « Il n’est jamais trop tard pour se repentir ». Théophane n’est-il qu’un vieil homme négatif et désabusé ? A moins qu’Andréi ne témoigne d’un optimisme bien ingénu. En effet, au moment de leur échange, se dessine au loin une scène de portement de Croix : le mal ne s’efface que mis en croix, y compris dans notre chair. Surtout, une seconde contre-figure, celle de Kyrill incarne le vrai pessimiste ; Théophane, lui, est simplement réaliste. Le moine de la Trinité semble d’emblée bien au fait du péché du monde. Voilà pourquoi, dans la scène initiale, sa condamnation du saltimbanque blasphémateur est sans mesure ni compassion : « Dieu a fait les moines et le démon les bouffons ». Son intransigeance vaudra au pauvre bouffon dix années de prison et de torture, ainsi qu’on l’apprendra à la fin. Mais Kyrill est un homme du ressentiment. Plus tard, lorsqu’Andréi sera choisi et non lui, pour partir à Moscou, il laissera éclater son amertume, traitant les moines du monastère de la Trinité de marchands du Temple : « Le monastère ressemble à un marché ».

Théophane est-il injuste en convoquant seulement Andréi ? Il est sans doute indélicat de revenir sur sa demande d’aide à laquelle Kyrill a répondu avec un empressement peut-être suspect ; mais il a aussi compris que l’âme de Kyrill n’est pas assez pure pour peindre. Celui qui se dit sans talents (étrange formule que ce « Dieu merci, je n’ai pas de talents ») est peut-être d’abord un homme qui n’a pas creusé assez profond dans son cœur pour laisser jaillir la source. D’ailleurs, Kyrill reconnaîtra sa faute à la fin, puisqu’il reviendra, repentant à la Trinité : il expiera en troquant définitivement la peinture contre l’écriture puisqu’il devra copier quinze fois la Sainte Bible.

D’autre part, Andréi ne commet pas le mal. Toute la longue première partie nous montre un Andréi qui ne pactise pas avec lui. Ce qui ne signifie pas qu’il ne connaisse pas l’épreuve de la tentation. Au contraire. Lors de la fête païenne, Marthe,la jeune moujik, le regarde, les yeux brûlants de désir. Puis, profitant de ce qu’il est immobilisé, elle l’embrasse. Plus encore, elle se justifie en faisant implicitement appel à l’Évangile : « C’est une nuit pour l’amour. L’amour est-il un péché ? » Mais Andréi ne la regarde pas ; il ne répond pas non plus. Discuter avec l’Ennemi, c’est déjà pactiser avec lui. Comment ne pas songer à un autre personnage, injustement condamné et silencieux (Is 53) ?

b) La passion

Andréi va connaître l’épreuve. Elle sera double, comme l’était son innocence.

La première épreuve, subie, est la tentation dont on vient de parler. Elle est aussi la souffrance de son injuste condamnation à mort que lui infligent les moujiks pour les avoir regardés s’adonner à leur fête païenne. Pourtant, Andréi ne s’est jamais caché, lui qui a gardé son froc de moine. Humblement, Andréi a demandé à être crucifié la tête en bas.

La seconde épreuve sera celle du mal volontaire, le péché.

Le péché est d’abord et avant tout celui des tyrans qui, à l’automne 1408, envahissent la ville de Vladimir. Il y a la cruauté du chef Tatare qu’une seule réflexion, terriblement suggestive, suffit à résumer : « Je n’ai pas résisté à l’envie d’attaquer un village » Mais la négation de l’autre, symbole du déni du Tout-Autre, est encore plus radicalement destructrice chez le frère de sang. Ce péché est l’envers même de la créativité. Il répète : la jalousie du prince russe redouble celle de son frère, Grand Duc légitime de Vladimir, qui a aveuglé les peintres et reduplique un autre homicide par envie, beaucoup plus ancien, celui de Caïn contre Abel. Il confond et agglomère : les habitants de Vladimir qui se défendent en disant « nous sommes tous russes » sont réduits à n’être que des vladimiriens, c’est-à-dire sont identifiés à leur chef, le frère haï. Pas étonnant, dès lors, que cette haine se porte indifféremment sur les hommes, le bétail (la vache brûlée, le cheval transpercé) et enfin sur Dieu. Certes, l’Église représente le lieu honni du sacre du Grand Duc ; mais elle dit aussi combien la logique assassine nie la Source de la vie en détruisant les vivants. Témoin en est le mépris du chef Tatare avant de brûler l’iconostase : « Qui est cette bonne femme ? – Ce n’est pas une bonne femme, c’est la Vierge Marie ». Réponse ironique : « Elle ne peut pas être vierge, si elle a un fils ».

Mais ce péché traverse le cœur de tout homme. « Même sans nous, vous vous entretuez », répond un moment l’envahisseur Tatare à un russe, quelques années plus tard. Andréi sombrerait à nouveau dans sa naïveté s’il pensait que la violence humaine ne trouve en lui aucune complicité. « J’ai tué un homme, un Russe ». Avoir tué pour sauver la jeune femme innocente ne témoigne-t-il pas de la violence lovée en lui ? Pourtant, son péché réside-t-il là ? N’est-il pas plutôt dans la décision : « Je ne peindrai plus jamais », doublée de l’affirmation : « Ça ne sert à rien » ? Choix que vient sceller son silence : « J’ai décidé d’offrir mon silence à Dieu ». Tant la parole est la première création et le premier créateur (Gn 1,2). Ce double verrouillage ne témoigne-t-il pas de sa désespérance à l’égard d’un monde voué à la barbarie et qui ne mérite ni sa peinture ni sa parole ?

Andréi reconnaît devant Théophane, l’un des très rares autres survivants : « J’ai été aveugle la moitié de ma vie. Mais ce ne sont pas des hommes, n’est-ce pas ? Tu disais vrai ». Significative est l’utilisation du terme « aveugle ». Tout le film est une quête de lumière, et l’on monte, ainsi qu’on le redira, pour voir plus loin. Mais la connaissance ne suffit pas à sauver. Encore faut-il qu’Andréi connaisse l’épreuve de l’amour pour vivre. Or, ne pouvant perdre la vie ni son talent, il ne peut éprouver cette angoisse créatrice dont parlait Théophane le grec, qu’en perdant ce qui compte plus que la vie, celle qu’il aime. Ultime épreuve.

On le comprendra à demi-mot, dans la scène suivante, lors de l’hiver 1412, dont le titre est « L’amour » ? Certes, Andréi a pris avec lui cette jeune innocente pour se mortifier, par esprit de pénitence. Certes, nul doute que sa relation à elle soit d’une chasteté exemplaire. La tentation surmontée lors de la fête païenne, alors qu’il aurait pu pécher à l’insu de tous, dans la nuit (cf. Ps), a souligné la fidélité de Saint Andréi Roublev. Mais cela n’interdit nullement un artiste sensible et de cœur, de s’attacher à une personne dont il partage la vie depuis quatre ans. Il veille sur sa santé, l’empêchant de manger une nourriture dangereuse. Or, voilà qu’il suffit qu’en ce temps de disette, le chef Tatare la séduise en lui promettant de manger à sa faim et lui donnant un casque et une couverture, pour qu’elle oublie, dans l’instant même, Roublev qui s’est dévoué pour elle pendant tant d’années. Le peintre ignorait encore l’amertume inouïe de l’indifférence pire que toute haine. On se souvient du mot de Péguy dans sa Note conjointe sur Descartes : « Pire que les âmes perverses, les âmes habituées », autrement dit indifférentes. Désormais, Andréi participe à l’épreuve même de l’Amour qui n’est pas aimé. Cette passion n’est plus seulement purificatrice mais rédemptrice.

c) La rédemption

Lorsque Andréi avoue son aveuglement (« J’ai été aveugle la moitié de ma vie »), Théophane, toujours paradoxal, lui répond qu’il se trompait, convoquant ainsi Roublev à un pas supplémentaire. Désormais, il n’est plus temps de se lamenter sur ce Tatare souriant alors qu’il massacre les hommes, encore moins de répartir les hommes en bons et en méchants. L’heure est venue de reconstruire et d’enfin créer. Lorsqu’il dit à Théophane qu’il ne veut plus peindre, Andréi s’entend répondre que cette décision est « un grave péché ». Pire que l’assassinat, la désespérance. Le premier tue le corps, mais la seconde l’âme. Aussi Théophane ajoute cette parole d’ouverture : « Dieu te pardonnera. Mais toi, ne t’absous pas ». Et même si « il n’y a rien de plus terrible que la neige qui tombe dans une église », selon le mot de Théophane, celui-ci ne peut effacer la parole d’avant : « C’est tout de même beau tout ça ».

Ayant tout perdu, Andréi va-t-il enfin pouvoir devenir riche de tout ? Le salut viendra d’où personne, à commencer le spectateur, ne l’attend. Là encore, il surgit de la mort traversée. Mais d’une mort à laquelle l’homme ne peut rien : la peste. Les parents du jeune Boris ont tous deux été fauchés par la terrible maladie. Rusé comme l’intendant malhonnête dont Jésus fait l’éloge, l’orphelin réussit à se faire embaucher afin de réaliser une cloche pour le prince. Les autres fondeurs ayant été emportés par l’épouvantable épidémie, le prince accepte de faire confiance à Boris.

Et voici le tout jeune homme à la tête d’un vaste chantier et d’hommes qui le craignent, le respectent et le méprisent tout à la fois. « Je ne comprends pas comment le Grand Prince a pu lui confier tout ça ». Andréi Roublev passe, sous la neige. Lui qui n’est plus que regard, il reste à observer Boris, longuement. Lui qui n’est plus que solitude s’intéresse à ce jeune homme à la volonté étonnamment tenace. Lui dont le chemin ne semble plus mener nulle part considère cet orphelin au dessein très arrêté. Lui qui a baissé les bras après trop de combats, il s’étonne qu’un fragile garçon les affronte tous, au péril de sa vie. Et les remporte. Lui qui décidé de ne plus créer ni même de parler, il assiste à la naissance de ce chef d’œuvre qu’est le son d’une cloche. Quand Boris choisit l’argile, n’est-ce pas la main de Dieu qui, secrètement, refait pour lui le geste de création par lequel surgit le premier homme ? Quand Boris qui, pour la première fois, coopère avec les autres ouvriers, fait sortir la cloche de sa gangue, n’est-ce pas Jésus qui fait sortir Lazare de son tombeau et le délie des bandelettes qui le paralysent ? Lorsque Boris caresse la cloche qui devra demain résonner pour la première fois, n’imite-t-il pas le geste de tendresse de l’Esprit caressant sa chère créature et lui apprenant la douceur ? Si la cloche chante ainsi, quelle mélodie peut-il monter d’un cœur guéri ? Le Saint Georges représenté en bas-relief sur la cloche n’est-il pas le guerrier qui a terrassé l’Adversaire définitivement vaincu ?

Mais voir ne suffit pas, si édifiant et si éloquent soit l’exemple. De plus, l’orphelin est innocent, alors que lui, Andréi, est coupable. C’est alors que, de manière inattendue, Kyill entre en scène. Le bouffon libéré de prison s’attaque à Andréi qu’il accuse de l’avoir jeté en prison. Mais Kyrill qui se trouve présent défend Andréi et s’accuse. Il avoue alors combien il l’a jalousé, voire qu’il le jalouse puisqu’il est soulagé de voir qu’il ne peint plus. Mais tel n’est pas le fond de son cœur qui a dépassé toute envie : « Va peindre la Trinité et peins sans cesse. Refuser l’étincelle divine est un péché capital ». Andréi ne répond rien. Mais comment ne pas être profondément ému de l’entendre prononcer, presque mot pour mot, l’exhortation de Théophane qui a joué un rôle si important pour lui ? Comment, plus encore, ne pas être touché par la conversion profonde de Kyrill qui a dépassé toute amertume ?

Au seuil de la résurrection, Andréi hésite encore. Un dernier événement décide pour que la lumière se fasse dans le cœur du moine et lui rende la parole autant que la créativité. Le lendemain, la cloche est bénie. En présence du Grand Duc, le battant est mis en branle. Moment de suspense insoutenable. Un seul instant, un seul son qu’aucune prévision ne peut garantir, décide de l’intense labeur de dizaines d’hommes, voire de la vie de Boris. C’est seulement en entendant la cloche résonner que le fondeur sait si ses efforts et ses angoisses n’ont pas été vains. Le battant percute la paroi : un splendide son grave monte. Alors, le jeune Boris s’effondre en larmes, brisé de fatigue et de joie. Mais personne n’est là pour consoler celui qui demeure un garçon vulnérable, ni même pour le remercier : le Prince, profondément méprisant, l’a traité d’imbécile. Personne sauf Andréi. Boris lui avoue alors son terrible secret : « Le vieux forban (son père) ne m’a rien transmis ». Si une telle réussite peut venir d’un misérable mensonge et donc d’une ignorance, c’est donc que la lumière de la rédemption peut traverser toutes les ténèbres. Alors, Andréi propose : « Viens avec moi à la Trinité ». Le solitaire est mûr pour porter au monde la consolation. Et, avant que ce soit par des icônes qui traversent le temps et, grâce aux reproductions, l’espace, il exerce son ministère de consolation envers cet orphelin. Pâques est décidément le passage du silence à la parole, des ténèbres à la lumière bénie, de la stérilité à la paternité et à la création.

La Rédemption divine passe par des médiations humaines masculines. Mais l’intercession ecclésiale n’est-elle pas aussi discrètement suggérée par des figures féminines, au moins à deux reprises ? A la fin de la fête païenne, la caméra nous montre, discrètement et un bref instant, une vieille femme qui pleure, alors que les couples improvisés d’hommes et de femmes dorment de ci de là dans une maison : cette figure féminine compatissante, tranchant avec la violence masculine répressive qui va s’exercer au petit matin contre ces « païens » de moujiks n’évoque-t-elle pas la maternité de l’Église ? N’est-ce pas aussi le cas de cette femme sans parole et innocente qui survient sans crier gare dans l’église de la Dormition de Vladimir et qu’Andréi s’attachera pendant ses années de silence ? Comme l’Église qui est médiation entre Dieu et les hommes, sa fonction semble médiatrice, assurant la continuité entre la première et la seconde partie du film. Comme l’Église, catholique (universelle) par essence, elle est sans nom, donc susceptible de tous les supporter. Comme l’Église, cette femme qui arrive au moment où on lit un passage de saint Paul, est la promesse de ce que la Parole qui sauve vient d’ailleurs ; plus encore, comme l’Église, elle symbolise et porte l’amour qui, selon la première parole de l’Apôtre, manque à Andréi pour devenir lui-même.

3) Le jeu des symboles

Notre présentation ne doit pas tromper : le monde de l’artiste n’est pas disjoint du monde religieux. L’artiste, peut-être plus que tout homme, n’est-il pas traversé par le mystère pascal ? Sans l’épreuve douloureuse du Vendredi Saint, sans le long silence du Samedi Saint, quel homme nouveau, quelle œuvre nouvelle pourra jaillir, libre et féconde, de son cœur et transformer le tombeau en ouverture ? [2]

Les métaphores ascendantes, tout d’abord, couvrent le film : montgolfière, oiseau, branche et arbre, cloche. Lorsque Andréi se rend à Moscou avec Thomas, traversant une forêt, il rencontre un oiseau mort ; il en touche l’aile. Alors, soudain, on se retrouve dans un rêve : un rêve aérien, un rêve de désir et d’élargissement de la vision. Un autre moment, le jeune fondeur de cloche, en pleine crise intérieure, tombe sur une racine que le creusement d’un trou a dégagé. Lentement, il tire sur elle, la suit ; elle semble interminable. En fait, elle le conduit jusqu’à un arbre dont ses yeux parcourent le tronc, s’élevant lentement dans les airs, pour arriver jusqu’à l’épanouissement céleste des branches : serait-il donc possible qu’une aussi frêle racine conduise à un arbre aussi grandiose, que le plus rampant alimente le plus solaire ? Décidément, nous n’avons pas quitté cette folle montgolfière improvisée, symbole de toutes les aspirations d’un homme qui, au péril de sa vie, ne renonce jamais à l’espérance et ne saurait se satisfaire d’une existence seulement tellurique. Que l’homme désire toujours voir plus large et plus loin, n’est-ce pas ce que signifie le cadrage de la caméra qui adopte presque exclusivement le point de vue du moine Icare ?

Il y a par ailleurs les chevaux, chargés de multiples significations. De la première à la dernière image, ils sont omniprésents. Le cheval qui tombe, roule et se relève, dans le prologue, est la métaphore d’une chute qui n’est pas définitive, qui est promesse ; les chevaux, noirs et blancs, des hommes barbares qui envahissent Vladimir et en massacrent les habitants sont le signe de la puissance meurtrière de l’homme dominateur ; tout à l’inverse, le cheval qui tombe péniblement de l’escalier et est tué par le Tatare avec un réalisme qui vaut mieux que toutes les scènes de tuerie, symbolise toutes les victimes innocentes de la cruauté de l’envahisseur et de l’homme en général ; le cheval qui tirera le cadavre du moine torturé par toute la ville, n’est pas sans rappeler ce corps autour duquel se rassemble les vautours dont parle le Christ [3] et dont Saint Jérôme nous dit qu’il est celui du Christ en Croix [4] ; enfin, les chevaux qui courent en liberté, sous la pluie purificatrice, dans la scène finale sont la parabole de la légèreté ailée à laquelle nous sommes tous appelés. On le voit, le cheval est investi autant négativement (comme les quatre chevaux de l’Apocalypse) que positivement. Mais cette polysémie n’est pas anarchie. Les chevaux sont le témoin du cheminement qui, de l’innocence, passe par le mal éprouvé et accompli, pour conduire à la lumière.

4) Conclusion

Revenons à notre questionnement de départ. Tarkovski n’aurait-il pu renoncer au plaisir narcissique de multiplier allusions et symboles et, sans renoncer à l’originalité de son écriture, daigner s’adresser à son spectateur ?

Et si ce refus d’arrêter le sens était le suprême respect du spectateur ? Les films américains, reconnaissons-le, ne nous ont pas habitué à une telle absence d’interprétation. De prime abord, nous sommes gênés ; nous sommes même tentés d’y voir une faiblesse du scénario. Et si le refus de l’interprétation, l’ouverture à une lecture plurielle, étaient, tout à l’inverse, un hommage rendu au spectateur, une invitation à la créativité à lui lancé d’occuper en plein la place que le génie, mais plus encore la générosité infiniment respectueuse du réalisateur, crée en se retirant. Un exemple : quel sens (ou plutôt quels sens) donner à la scène où l’on voit la jeune femme – que Tarkovski n’a pas voulu laisser dans l’anonymat : Marthe –, réussir à s’enfuir, nue, passer à côté de la barque où se trouvent les moines et accéder jusqu’à l’autre berge : espérance d’un salut (symbolisé par l’eau salvatrice, l’autre berge, la traversée et le nom très évangélique de cette jeune femme), part sauvage du psychisme et du corps qui échappera toujours au dressage, féminin qui résiste à l’oppression masculine, âme russe qu’aucun tyran, qu’il soit tsar ou bolchevik, rien ne domestiquera, tentation qui ne cesse jamais de rôder même auprès des consacrés les plus attachés à suivre leur chemin, dans la barque de l’Église ? Sans doute tout cela et beaucoup plus.

Et si ce retrait créateur de liberté – on songe au mot de Hölderlin : « Dieu crée, comme les océans font les continents : en se retirant » – était un ultime, tout autant que discret, hommage rendu à la foi biblique ?

Tel le mystique, le véritable artiste ne peut faire l’économie de la nuit des sens s’il veut accéder à l’aurore bénie du Sens.

De l’image à l’icône, de l’apparition en surface à la profondeur du mystère, le passage vers la transfiguration est aussi une passion. Passion commence comme passage et finit comme transfiguration. [5]

Pascal Ide

[1] Cf. Sören Kierkegaard, Le concept d’angoisse, dans Œuvres complètes, trad. Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, L’Orante, tome VII, p. 105-258. Hans Urs von Balthasar, Le chrétien et l’angoisse, trad. Claire Champollion, coll. « Présence chrétienne », Paris, DDB, 1954.

[2] Par ailleurs, nous avons vu la symétrie des cheminements de l’homme et de l’artiste. Or, des symboles les rassemblent, comme l’eau ou la terre.

[3] « Là où est le corps, là se rassembleront les vautours ». (Mt 24,28)

[4] Voici comment saint Jérôme rend compte de ce verset intrigant, faisant appel à des considérations ornithologiques dont je lui laisse la responsabilité : « Nous sommes instruits du mystère du Christ par un exemple naturel : on dit que les aigles et les vautours sentent les cadavres, même d’au-delà des mers, et se rassemblent sur cette proie. Si donc des oiseaux sans raison sentent par leur sens naturel où gît un cadavre qui est peu de chose et dont ils sont séparés par de si grands espaces et par les flots de la mer, combien plus, nous et toute la multitude des croyants, nous nous empresserons vers Celui dont l’éclair sort de l’Orient et paraît jusqu’à l’Occident ! Mais sous le nom de ‘corps’ […], nous pouvons aussi entendre la Passion du Christ à laquelle nous sommes appelés […] afin que par elle nous puissions parvenir jusqu’au Verbe de Dieu ». (Sur Mt, IV, 24, PL 26,179)

[5] Pour une lecture théologique différente, cf. Jean-Pierre Sonnet, « La passion selon Tarkovski », Études, 4239 (juin 2017), p. 87-96. Sur le film Andréi Roublev.

Prologue : un serf qui s’envole dans une montgolfière rudimentaire finit par s’écraser et en mourir. Le tout face à l’église de Vladimir ?

Première partie : en 1400, trois moines peintres, Andréi Roublev (Anatoli Solonitsyne), Kyrill (Ivan Lapikov) et Daniil le Noir (Nikolai Grinko), quittent le monastère de la Trinité. Ils arrivent dans une auberge où un bouffon (Rolan Bykov) sera dénoncé par Kyrill, arrêté et torturé. En 1405, le peintre Théophane le Grec (Nikolai Sergueiev) demande à Kyrill, puis à Roublev de venir décorer l’Eglise de l’Annonciation à Moscou. En 1408, Roublev cherche à exécuter les fresques de la cathédrale de la Dormition de Vladimir, mais y renonce.

Seconde partie : la passion selon Andréi. En 1408, les Tatars envahissent la ville de Vladimir, massacrent et violent non seulement ses habitants dispersés mais les fidèles réunis dans la cathédrale. Pour sauver une jeune sourde-muette (Irma Tarkovskaïa), Andrei tue un soldat. Alors, afin d’expier son crime, il renonce à parler et même à peindre. En 1424, tandis que la peste ravage le pays, un jeune garçon, Boris, dont le père fondeur est mort accepte de fondre à son tour une cloche pour le Grand Duc de Moscovie (Youri Nazarov). Roublev, saisi par son exemple, sort de son silence et se remet à peindre.

Epilogue : la caméra effleure, longuement, des icônes de Roublev (dont la célébrissime Trinité), pour se terminer par la vision de chevaux en liberté sous la pluie.