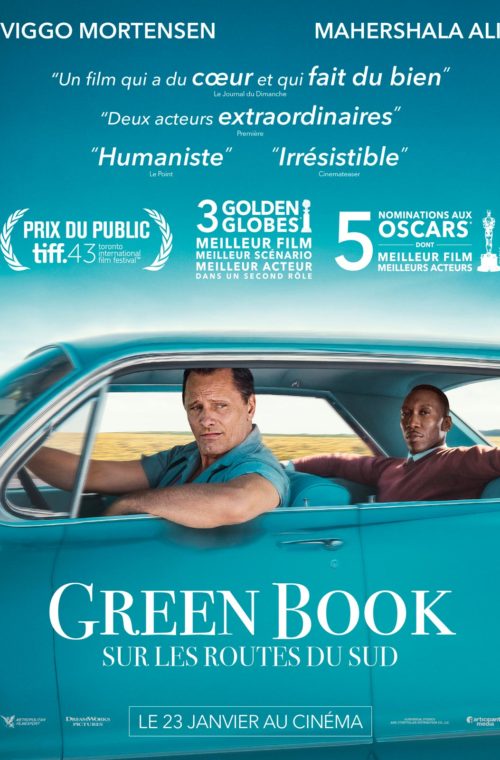

Green Book : Sur les routes du Sud, biopic américain de Peter Farrelly, 2018. Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellin. Récompensé par trois Oscars dont celui du meilleur film.

Thèmes

Amitié, musique.

Ce film aussi édifiant qu’émouvant n’est pas seulement ni d’abord une plongée dans ce Sud ségrégationniste ou une ode contre l’odieux racisme, mais un splendide film sur l’amitié. Et, de même que les plus grandes histoires d’amour ont compris que le drame romantique se potentialisait en s’inscrivant sur le fond plus large d’un drame social, voire politique (de Roméo et Juliette à Autant en emporte le vent, en passant par le Docteur Jivago), de même en est-il des plus grands récits d’amitié (que l’on songe à L’ami retrouvé de Fred Uhlman, 1971, qui fut adapté à l’écran, sous le même titre, par le réalisateur américain Jerry Schatzberg, 1989). Mais, outre le caractère biographique, la grande nouveauté de Green Book naît de ce que le drame déchirant ne survient pas après la communion première avec l’ami, mais avant celle-ci. Ou plutôt il survient après, parce que l’homme a négligé son cœur, et que les larmes ne sont « ni noires ni blanches » – comme le dit splendidement Desmond Tutu au terme de Forgiven.

Un grand film se mesure notamment au nombre et à la qualité de quelques grandes scènes que l’on peut se repasser en boucle sans se lasser. Écrivant, malheureusement beaucoup trop à distance dans le temps, je n’en relèverai que deux – la seconde étant selon moi la plus belle du film.

Dans la splendide scène finale, trois choses retiennent l’attention qui sont autant de signes du profond bouleversement opéré chez Tony : pour la première fois, le « tchatcheur » se tait, accablé par la tristesse de la séparation brutale et, encore davantage, de savoir celui qu’il ne sait pas encore être son ami, se retrouver seul le soir de Noël ; l’ex-négrophobe fait taire une injure raciste ; enfin, Tony serre longuement Don dans ses bras. Don Shirley est descendu du trône où le mépris le protègeait de la souffrance indicible de l’exclusion (autant de ses frères noirs que de ses cousins blancs). Tony, lui, est monté de son quartier du Bronx où, croyant ne plus avoir rien apprendre, il va se mettre à l’école. Et ce double mouvement s’est préparé lors de cet improbable road movie dans le Sud profond en empruntant trois chemins intérieurs : l’admiration – pour le courage encore plus que pour le génie : « Le génie ne suffit pas. Il faut du courage pour changer les mentalités », affirme Oleg (Dimeter Marinov), le musicien qui accompagne Don –, le décentrement de soi et la vulnérabilité.

Presque au terme, après que Don a courageusement refusé de jouer pour ne pas se compromettre, Tony se retrouve avec Don dans un bar en plein Alabama, seul Blanc parmi des Noirs. Rempli d’admiration et de fierté, Tony présente Don à une serveuse : « C’est le meilleur pianiste du monde ». La femme répond : « Eh bien, montre-moi ». Don semble ne pas entendre le défi. Pourtant, il se lève et va s’asseoir sur le tabouret du piano, alors que l’orchestre se repose et que personne ne lui prête attention. Il se met alors à jouer un air des plus anodins, comme s’il essayait la tonalité du piano. En fait, il s’agit des premières mesures d’une des plus brillantes études de Chopin (opus 25, n. 11, l’une de mes préférées, ce qui explique peut-être pourquoi j’ai élu cette scène). Et soudain, retentissent des cascades d’arpèges ourlant la mélodie principale jouée à la main gauche. Saisi, tout le monde s’arrête, se retourne vers la scène, hypnotisé par la fontaine éblouissante de notes qui volent sous les doigts du virtuose insoupçonné. Et, de tous les auditeurs, Tony n’est pas le moins attentif, le regard éperdu d’admiration. C’est comme si toute la reconnaissance jusqu’ici retenue devant le talent à la limite du génie s’exprimait enfin pleinement et si le spectateur en recueillait la bouleversante émotion trop longtemps comprimée. L’émotion est d’autant plus palpable que cette scène fait écho à un échange plein de compassion entre Don et Tony. Le racisme culturaliste avait en effet cantonné le pianiste trois fois docteur dans des musiques folkloriques qui paraissaient seules pouvoir correspondre au pauvre talent d’un homme conditionné par sa race : comment un Noir pourrait-il interpréter une musique de Blanc ? Avec bonté, Tony avait alors tenté de le consoler en lui certifiant que « tout le monde peut faire du Chopin » ; et, avec encore plus de finesse, Don lui avait répondu que, justement, il ne jouait pas Chopin « comme tout le monde »…

Pascal Ide

En 1962, Tony Vallelonga (Viggo Mortensen) est videur de cabaret italo-américain. Bagarreur et raciste, il a réussi à sortir de son Bronx natal par sa « tchatche » (d’où son surnom de Tony Lip ou Tony « la tchatche » dans la version française) et s’est marié à la belle Dolores (Linda Cardellin). Perdant son emploi au Copacabana, il est engagé pour conduire et protéger le Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), célèbre pianiste de jazz d’origine jamaïcaine, pendant neuf semaines, lors d’une tournée dans le Sud profond des États-Unis, là où les lois Jim Crow sont appliquées. Pour pouvoir être logé dans cette région très ségrégationniste, ils doivent utiliser The Negro Motorist Green Book, ou Livre de Green, du nom de l’auteur de ce guide, qui a pour fonction d’indiquer les lieux acceptant les gens de couleur. Au fil de la tournée, Don Shirley subit de nombreuses humiliations. D’abord indifférent, Tony est attiré par le talent du pianiste et le soutient de plus en plus au point de devenir son confident.