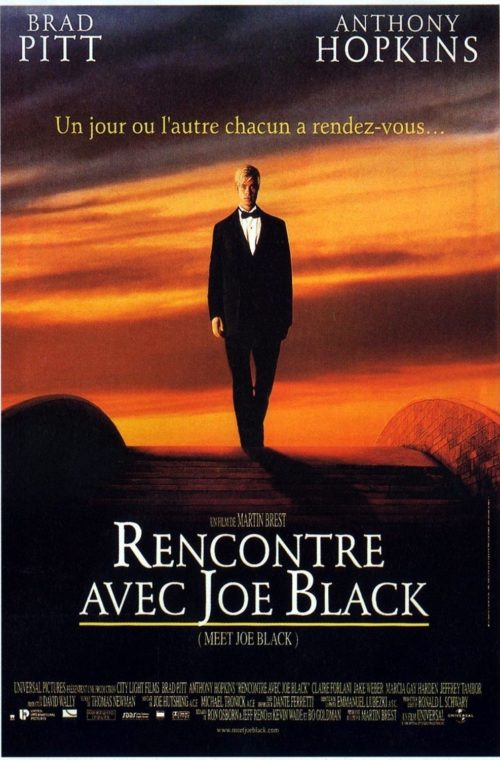

Rencontre avec Joe Black, film fantastique américain de Martin Brest (1998)

Thèmes

Rencontre, amour, mort.

Le film agace par ses faiblesses trop voyantes. Il est trop lent (la seule fête finale dure trois quart d’heures, soit un quart du film, alors que son contenu est dramatiquement faible), trop romantique (le sentiment musicalement souligné et les silences prétendument profonds happent toute parole et toute raison), trop téléphoné (la répétition des « Je t’aime » est non seulement insupportable, mais en démonétise toute la valeur). Paradoxalement, ces faiblesses se transforment une fois en force lorsqu’ils permettent d’accoucher d’une scène très réussie, scène qui, en général, a le plus marqué les souvenirs : je veux parler de la rencontre de Susan et du jeune homme qui sera bientôt Joe Black [1] : la lenteur se transforme en atout, tant la caméra s’attarde sur chaque élément d’une rencontre aussi désirable qu’inattendue ; le sentiment qui affleure devient une chance puisqu’il constitue l’un des principaux ingrédients du charme indéfinissable de la rencontre ; il est enfin significatif que cette scène se passe d’une musique qui, ailleurs envahissante, ne semble avoir d’autres fonctions que de meubler les blancs.

Convoquant, à l’occasion, tel ou tel autre élément du film, je centrerai toute mon attention sur ce seul passage, tant il nous livre bien des éléments composant la douce alchimie de la rencontre par excellence, la rencontre amoureuse : sa préparation, lointaine et prochaine, son déroulement, son à-venir. Éléments qu’il n’est pas impossible d’universaliser, restant sauf le mystère unique et ineffable de chaque tête à tête qui est aussi un cœur à cœur.

L’analyse précédente explique l’option de réduire l’analyse du film à cette scène nucléaire. Elle montre aussi que le choix de prénommer Joe le jeune homme n’était pas qu’utilitaire : en effet, la Mort n’a pas usurpé autant qu’il pourrait le sembler le visage de l’Amour. La merveille d’une rencontre est à la fois béatifique et tragique.

Un tel constat peut déboucher sur deux types de sagesse [9] : stoïcienne, autrement dit fataliste, elle prescrit de se détacher, car tout lien déçoit et fait souffrir ; chrétienne, autrement dit providentielle, elle (re)commande d’aimer, donc de s’attacher tout en sachant que seule dure la vie éternelle et seul comble le Dieu infini. Laquelle choisir ? Nul désir naturel (c’est-à-dire enraciné en profondeur dans les élans à la fois universels et personnels de notre être) ne saurait être vain. Comment le désir de toujours vivre avec ceux que l’on a chéris et que l’on chérit encore pourrait-il être frustré ?

Pascal Ide

Le film agace par ses faiblesses trop voyantes. Il est trop lent (la seule fête finale dure trois quart d’heures, soit un quart du film, alors que son contenu est dramatiquement faible), trop romantique (le sentiment musicalement souligné et les silences prétendument profonds happent toute parole et toute raison), trop téléphoné (la répétition des « Je t’aime » est non seulement insupportable, mais en démonétise toute la valeur). Paradoxalement, ces faiblesses se transforment une fois en force lorsqu’ils permettent d’accoucher d’une scène très réussie, scène qui, en général, a le plus marqué les souvenirs : je veux parler de la rencontre de Susan et du jeune homme qui sera bientôt Joe Black [1] : la lenteur se transforme en atout, tant la caméra s’attarde sur chaque élément d’une rencontre aussi désirable qu’inattendue ; le sentiment qui affleure devient une chance puisqu’il constitue l’un des principaux ingrédients du charme indéfinissable de la rencontre ; il est enfin significatif que cette scène se passe d’une musique qui, ailleurs envahissante, ne semble avoir d’autres fonctions que de meubler les blancs.

Convoquant, à l’occasion, tel ou tel autre élément du film, je centrerai toute mon attention sur ce seul passage, tant il nous livre bien des éléments composant la douce alchimie de la rencontre par excellence, la rencontre amoureuse : sa préparation, lointaine et prochaine, son déroulement, son à-venir. Éléments qu’il n’est pas impossible d’universaliser, restant sauf le mystère unique et ineffable de chaque tête à tête qui est aussi un cœur à cœur.

1) La préparation lointaine

Si soumise au hasard et donc si imprévisible soit la rencontre, celle-ci n’arriverait pas sans une secrète préparation, ainsi que le notait l’introduction. Voilà pourquoi le scénariste a placé cette conversation entre Susan et son père avant la rencontre : bien des paroles qui y sont échangées montrent que le cœur de la jeune femme était disposé au don qui va lui être offert.

Les éléments préparatoires sont au nombre de quatre, au moins : le désir, la vulnérabilité, voire la capacité à se laisser surprendre, la réconciliation intérieure.

a) Le désir

C’est avant tout le désir qui nous dispose à la rencontre. On estime souvent que l’absence d’amis est d’abord liée au manque d’occasions ; en réalité, l’essentiel de la démarche est intérieure : comment rencontrer l’autre hors de soi, si on ne l’a pas d’abord comme croisé intérieurement ? Or, c’est le désir qui nous fait nous porter vers le bien à venir.

On ne peut avoir de doute du côté de Susan : bien qu’absorbée par ses études de médecine, elle désire se marier, et se marier avec Drew. En revanche, pour nous comme pour Susan, il s’agit de la première rencontre avec Joe. Nous ignorons donc tout de ses dispositions, de son désir. C’est peut-être la raison dramatique pour laquelle ce doit être lui qui parle, de manière répétée, insistante, de mariage. Plus généralement, Joe arrive de la campagne à New York (« J’arrive en ville »). Or, la ville est le lieu de tous les possibles. Si le jeune se tourne volontiers vers la vie citadine, c’est à cause de ses capacités d’innovation et la première et la plus désirable d’entre elles, c’est la rencontre de l’autre [2].

Enfin, tous deux ont une conception particulièrement haute du mariage et, en lui, du bonheur. Cet idéal est si absolu que Susan ne peut l’énoncer que sous la forme de l’impératif : « Il faut tout abandonner pour la femme que l’on veut épouser ». L’anonymat apparemment détaché de la formulation constitue en réalité une demande d’approbation qui vaut sa formulation en première personne. Joe peut donc renchérir en s’engageant : « J’en serais capable. C’est un choix ». Il continue en impliquant non plus seulement sa personne mais Susan : « Si vous et moi nous étions mariés, je voudrais vous donner ce dont vous avez besoin, je voudrais vous rendre heureuse toute la vie durant ». À cette déclaration bouleversante qui établit entre eux une soudaine proximité, voire une intimité, Susan répond en mettant aussitôt de la distance : « Vous aurez du mal à trouver une telle femme aujourd’hui ». Mais elle la démentira dans un instant : « Je vous apprécie tant » (I like you so much).

b) La vulnérabilité de Susan

Le désir ne suffit pas à préparer à la rencontre. Encore faut-il faire l’expérience d’un manque, ressentir le creux qui va appeler le plein. Le désir dit la tension vers un bien futur, la vulnérabilité l’expérience actuelle d’une privation.

De fait, si Susan désire le mariage avec Drew, elle ne semble pas disponible pour une autre rencontre. Pourtant, dans la scène inaugurale, bien des éléments soulignent son insatisfaction. D’abord, elle est déçue par le manque d’intérêt profond de Drew : c’est avec un léger haut le corps qu’elle reçoit le baiser distrait de celui-ci, lorsqu’ils se voient sur les lieux des préparatifs de la fête ; c’est avec le même air absent que Drew l’embrassera quand ils se quitteront. Mais ces indices ne font sens qu’à cause de l’idéal de l’amour qui habite Susan. En effet, le film ne cessera de montrer le lien très intime qu’elle noue avec son père. Le jeune chirurgien nourrit une affection et une admiration sans borne pour lui. À la fin, quand elle verra paraître à nouveau le jeune homme, son seul regret sera : « J’aurais tellement voulu que mon père vous connaisse ». Celui-ci le lui rend bien : seule Susan a droit à « chérie » comme salutation matinale ; voire, il reconnaît bien volontiers qu’il préfère Susan à sa sœur perfectionniste (« Vous croyez que je veux trop bien faire ? »). Or, William Parish nourrit une conception particulièrement romantique et grandiose de l’amour. Cela vient sans doute de ce qu’il est, plus globalement, un homme d’enthousiasme : il a toujours à la bouche les mots « passion, obsession, grand frisson » ; cela tient aussi sans doute à l’amour tout particulier dont il a chéri sa défunte épouse et qu’il a très vraisemblablement reporté sur sa fille. En tout cas, de ce lien si étroit naît une perspicacité particulière – « Est-ce que tu veux l’épouser ? » –, une belle tirade sur l’amour – « Tombe à la renverse. Sans amour, la vie ne vaut pas la peine d’être vécue ». – et, pour finir, une phrase qui s’avèrera prophétique : « Sois prête, qui sait ?, ça existe les coups de foudre ».

On le comprend donc, avec un tel idéal du moi, comment Susan pourrait-elle se satisfaire de l’affection plutôt réfrigérante de Drew, qui semble plus voir en elle la fille de Parish qu’en celui-ci le père de Susan ? La suite, malheureusement sans surprise, le confirmera à outrance, puisque non seulement Susan se séparera de Drew, mais que celui-ci s’avérera être le « méchant » de l’histoire, méchant qu’on ne manquera pas de corriger dans les règles.

Qu’on ne crie toutefois pas trop vite à la fusion. D’abord, l’amour n’est pas toujours un dieu aux yeux bandés : M. Parish connaît si bien sa fille que ses conseils tombent à pic. La jeune fille pourrait s’imaginer que son père veut joindre l’utile (de la coopération avec Drew) à l’agréable (de la compagnie de Susan), autrement dit transformer son associé en gendre pour mener à bien ses affaires. Elle pourrait donc sacrifier sa vie à son père chéri. Aussi a-t-elle besoin d’entendre cette parole de confiance qui, indirectement, la la fait sortir de la fusion : « Laisse de côté ta tête et sois à l’écoute de ton cœur » ? D’autant qu’il n’est pas rare que les femmes soignantes se recrutent parmi les sauveteuses. Ensuite, c’est Parish lui-même qui procède au découplage en osant nommer ce que Susan éprouve : « Je ne sens aucune passion, aucun tressaillement. Cette relation ressemble à la passion amoureuse entre deux mésanges ». Et son « Je veux que tu plonges dans un océan de bonheur » est bien plus un souhait qu’une injonction.

c) La vulnérabilité de Joe

La ville n’est pas qu’un creuset de possibilités. C’est aussi un lieu de solitude, donc de vulnérabilité, et, si cette dernière se prolonge, de souffrance. Surtout lorsqu’on arrive et que la ville a le gigantisme cosmopolite de New York. Le jeune homme est encore dans la joie grisante de la découverte : « J’ai un nouveau travail, j’emménage dans un nouvel appartement ». D’ailleurs, ne traduit-il pas son besoin de sécurité quand il affirme : « J’ai vraiment de la chance. Le jour où j’arrive à New York, je trouve un médecin » ? Et, juste avant, non sans une pointe d’humour : « Si j’ai besoin d’un médecin, vous pourriez l’être » ? Mais l’amour fait passer du besoin au désir. Voilà pourquoi, quand la relation se sera approfondie, Joe ne pourra plus considérer en Susan seulement une béquille pour ses craintes et corrigera : « Vous savez, je ne veux pas que vous soyez mon médecin ».

d) L’ouverture à la surprise

Le désir, à l’instar du manque, dit la continuité, en plein et en creux. Mais, croisant convergence et émergence, la rencontre est aussi une rupture. La rencontre est le croisement de deux histoires, qui n’est pas seulement imprévisible mais heureux, c’est-à-dire porteur de nouveauté, au moins en germe ; or, elle ne peut tenir sa promesse de fécondité que si chacun des deux partenaires est prêt à se laisser conduire où il n’imagine pas, bref, s’il accepte de se laisser surprendre. Trop de rencontres sont infécondes à cause du contrôle que les personnes exercent sur leurs résultats, ce surcontrôle s’enracinant dans un besoin de rassurement qui stérilise toute surprise. Par exemple, en cloisonnant soigneusement amitié et amour, combien de célibataires se protègent d’un avenir incertain mais prometteur. Ce qu’on gagne en sécurité, on le perd en aventure. La rencontre est donc un mixte tout en équilibre de responsabilité, de contrôle et d’ouverture à un avenir qu’on accepte de ne pas maîtriser.

Or, la jeunesse souriante des deux héros dit leur disponibilité à l’imprévisible. Certes parce qu’ils sont vulnérables (Susan est creusée par l’insatisfaction, voire par la frustration de sa relation avec Drew, Joe fait l’expérience de ce que l’on a pu appeler la foule solitaire), mais plus encore parce qu’ils sont prêts à affronter une vie qui réserve des étonnements (Susan en étant chirurgien en traumatologie, Joe en partant croquer Big Apple).

Enfin, n’oublions pas la virginité caractéristique de toute première rencontre qui l’apparente fort au ex nihilo de la création. Joe, d’extraction manifestement simple, aurait-il osé aborder Susan s’il avait su qu’elle était la fille d’un richissime homme d’entreprise ?

e) Une réconciliation intérieure

Jusqu’à maintenant, il était question des conditions interpersonnelles de la rencontre. Mais il n’y a pas de rencontre extérieure sans rencontre intérieure. Je ne parle pas seulement de la maturation personnelle qui dispose à s’ouvrir à l’autre pour lui-même, de cette autonomie qui prépare à la relation, voire à l’amitié. Je parle de l’amour. Et cette préparation est spécifique, à savoir : nul ne peut aller, hors de lui, au-devant de l’autre sexe s’il n’a pas réconcilié, en lui, ses deux pôles anima (les valeurs de la féminité) et animus (les valeurs de la masculinité). Or, si Susan est très féminine, elle n’en est pas moins affirmée, directe, réaliste, etc. De même, si Joe présente une indubitable virilité, il a aussi apprivoisé son pôle féminin, développant par exemple une réelle délicatesse et une capacité à deviner ou anticiper l’autre : ainsi, lorsqu’il parle de sa profession, il prévient aussitôt la question que ne saurait manquer de se poser une femme en attente de sécurité : le fait de ne pas être bien payé ; avec douceur, il n’objectera rien à la déclaration de Susan refroidissant son élan idéaliste : « Vous aurez du mal à trouver une telle femme aujourd’hui ».

2) La préparation prochaine

Je veux parler des quelques secondes qui, dans la scène même du café, précèdent la rencontre. Comment entamer la relation sous les meilleures auspices ? En fait il se pose une difficulté. Dans un nouveau lieu, les premières rencontres sont décisives, comme symboliques, en petit, de ce que l’on est appelé à vivre dans le quotidien. En un mot, elles sont fondatrices. « En toutes choses, le commencement est la grande affaire », disait Platon. Mais, si, pour Joe, tout est nouveau – le café, New York, la vie citadine –, tel n’est pas le cas pour Susan qui est manifestement une habituée. L’asymétrie ne risque-t-elle pas de jouer en défaveur de la rencontre ?

La difficulté dicte au moins ce qu’il faut éviter. Il est essentiel que Joe ne cherche pas à entamer la relation, donc qu’involontairement, ce soit lui qui se fasse remarquer. D’où l’idée heureuse de ce coup de téléphone qui, pour se faire entendre, oblige le jeune homme à hausser la voix et donc à attirer l’attention. Par ailleurs, le contenu de la conversation redouble les chances de la rencontre : Joe parle à une femme qu’il semble beaucoup aimer. Susan ne court donc aucun risque à entamer la conversation avec un inconnu déjà engagé. Enfin, le sujet qu’aborde le jeune homme permet d’aller d’emblée à l’essentiel, c’est-à-dire l’amour : le « il » ou plutôt le « elle » de cette troisième personne permet de dire sans risque « je » et « tu » et qu’ainsi soit secrètement révélé l’essentiel de leurs aspirations. Le premier frémissement d’une relation, tissé d’attirance et de distance, de proximité et de pudeur, crée assez de distance pour sauvegarder la pudeur et assez de proximité pour faire naître l’attirance.

Toutefois, répétons-le, la triple chance offerte par le coup de téléphone ne servirait de rien si les deux protagonistes n’étaient disposés intérieurement à la rencontre. De fait, si habituée soit Susan, elle vient seule et bien décidée à le demeurer, ne serait-ce que pour écarter les importuns et les dragueurs : n’a-t-elle pas pris du travail avec elle ? On peut s’étonner de la solitude de celle qui dira plus tard avoir « des paquets d’amis ». À moins que son flirt avec Drew n’ait écarté les prétendants. Décidément, Susan est plus vulnérable qu’il n’y paraît.

3) Le déroulement

Venons-en maintenant à la rencontre. Elle s’effectue dans ce lieu relationnel par excellence qu’est le bar sous le signe du plaisir convivial par excellence qu’est le manger-ensemble. On saura plus tard combien Susan aura été grisée par cette rencontre et, lorsque Joe dit : « Qui sait, cela existe les coups de foudre », ne fait-il qu’énoncer dans l’universel une hypothèse de sociologue sur les comportements humains ? Sans qu’il soit possible de radiographier les cœurs, il se laisse deviner certains éléments qui ont permis ce début d’un coup de foudre.

a) La similitude

On a coutume de souligner l’altérité comme fondement de l’amour. Mais celui-ci se fonde avant tout sur la similitude [3]. Du plus extérieur au plus intérieur. La coupe du vêtement de Joe que complimentera William Parish laisse augurer que leurs milieux ne sont pas si éloignés qu’on pourrait le croire. Le même souci de l’autre, de l’entraide pousse Susan à choisir médecine et Joe à travailler dans l’humanitaire. Tous deux présentent un sens aigu de leurs proches (Joe appelle sa sœur « Honey, chérie »), heureusement conjugué à une véritable autonomie. Comment Susan, l’hypersensible, ne serait-elle pas touchée au vif par ce jeune homme qui s’excuse du moindre soupçon d’indélicatesse, ou du moins s’enquiert, sans servilité, s’il a dit quelque chose de trop ? Cela, pas moins de quatre fois : après le bruit intempestif qu’il a fait en téléphonant (« J’ai parlé un peu fort ») ; après ne pas avoir dit son sentiment profond sur la durée des relations homme-femme (« Pardon, j’ai été trop brutal ») ; après son compliment sur la beauté de Susan (« Cela vous ennuie ») ; en sortant du café, lorsque Susan est encore sidérée par la phrase de Joe en syntonie avec celle de son père (« J’ai dit quelque chose que je n’aurais pas dû ? »). Enfin, ils communient dans un projet à la troublante similitude : une hiérarchie de valeurs qui place le couple au-dessus du travail (celui-ci « dépendra de la femme que j’épouserai », dit Joe ; est-ce parce que Drew a opté en sens contraire que Susan n’est pas amoureuse de lui ?) ; et, au-delà, ainsi que nous l’avons vu, un idéal de l’amour qui ne peut pas ne pas faire rêver.

Il n’est pas jusqu’à leur manière de prendre le café qui ne présente une stupéfiante analogie. Le comique de la scène ne doit pas en cacher la signification : la synchronisation des gestes exprime, au moins partiellement, l’identité de rythme intérieur, de goût, d’éducation ; or, pour reprendre le premier élément – le rythme –, si les divergences de tempo sont sources d’impatience et d’agacement entre conjoints, on devine combien leur similitude favorise l’harmonie.

La photographie souligne le progressif rapprochement des personnages. Au début, la caméra les filme à tour de rôle. Après l’épisode avec William Parish, ils se retrouvent volontiers englobés dans un plan unique, mais encore à distance. Enfin, dans la rue, au moment de se quitter, ils sont tout proches. Toutefois pas encore au point de se toucher.

Enfin, on ne saurait nier toute la part d’inconscient se jouant dans la reconnaissance des similitudes entre deux êtres qui s’ignorent beaucoup plus qu’ils ne se connaissent. De ce point de vue, Freud n’a pas tort de dire que l’homme épouse sa mère et la femme son père. Du côté de Joe, il est impossible de rien dire car nous ne saurons jamais rien de son passé. C’est tout le contraire pour Susan dont il est suffisamment souligné qu’elle n’a qu’un homme dans sa vie – son père – mais dont on peut augurer qu’elle saura en avoir un second.

b) La vérité

L’amour suit la connaissance, dit un axiome scolastique. Plus la relation est vraie (au moins au sens subjectif de l’authenticité), plus les cœurs se rejoignent. Inversement, plus les personnes multiplient mur et avant mur, c’est-à-dire se protègent derrière leur mécanisme de protection, moins elles se connectent en profondeur. Or, l’amour naît de la communion des êtres. Voilà pourquoi, plus les masques tombent, plus facilement naît l’affection mutuelle.

De fait, loin de s’avancer masqués, les deux protagonistes se présentent en vérité. Joe parle sans détour, dit sa difficulté, livre ses aspirations. Laissant affleurer la vérité de son désir, le jeune homme passe spontanément du « il » au « je », prenant leur relation comme illustration de possible mariage. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, après avoir laissé entendre qu’il croyait à une relation unique et durable, donc qu’il aspirait à être l’homme d’une seule femme, le jeune homme ajoute avec élan : « Je suis en train de la chercher. C’est peut-être vous ». De son côté, si Susan se dit moins, elle laisse parler son corps, notamment son fin visage : l’extrême mobilité des traits que chaque émotion bouleverse, révèle tout ce qu’elle sent et ressent. Ainsi, toujours dans le même exemple, lorsque Joe avoue avec un naturel désarmant son désir monogame, il fleurit sur le visage de Susan un de ses merveilleux sourires dont elle a le secret et qui vaut tous les aveux.

On pourrait objecter qu’au tout début, ils se disent : « Entre homme et femme, ça ne dure jamais. – Je suis d’accord avec vous ». Mais s’agit-il d’un mensonge ? N’est-ce pas plutôt la pudeur qui dicte cette figure rhétorique permettant de dire moins pour s’entendre dire plus ? D’ailleurs, après avoir mis les choses au point, comme on va le montrer dans un instant, plus jamais ils n’auront besoin de reprendre leur parole.

c) La séduction

Il semble contradictoire d’ajouter que la séduction est un ingrédient de la rencontre : n’est-elle pas mensonge ou du moins artifice ? Ou bien faudrait-il distinguer entre être séducteur et être séduisant ? D’abord il y a un pouvoir d’attraction spontané, sans nul intention de piéger ou même d’attirer autrui. Ensuite, il faudrait redécouvrir que la séduction peut non pas trahir mais traduire l’amour. À trop désérotiser la relation, on l’angélise, et l’on oublie que la nature, prise en charge par la culture [4], a elle-même disposé les êtres à se plaire avant que de s’aimer : le bien apparaît d’abord comme beau.

Or, il émane des deux héros un fort potentiel de séduction. Susan le dira à Joe au terme du film, lors de la fête. Qui oserait énumérer les ingrédients de la séduction ? Ils sont presque aussi complexes que ceux de l’amour. Nous parlerons de l’aspect physique dans le prochain paragraphe. Mais notons que, à côté de son charme, la séduction de la jeune femme émane d’un vêtement qui, pour être simple, est seyant et, loin de cacher son corps, le met en valeur. Du côté de Joe, ces composants ne sont sans doute pas étrangers à la liste que Bill lui donnera et que Susan a dû entendre plus d’une fois : « la confiance (trust), le sens des responsabilités, assumer ses propres choix toute sa vie durant, mais surtout ne pas faire de mal à l’objet aimé ». Or, sans le savoir, Joe répond à ces critères : digne de confiance et responsable, il n’oublie pas sa sœur qui est pourtant éloignée ; prêt à une fidélité pour la vie, il assure avec une touchante spontanéité qu’il est l’homme d’une seule femme et qu’il voudrait « rendre [sa femme] heureuse toute la vie durant » ; incapable de faire de mal à l’être aimé, il ne cesse de s’enquérir de sa voix douce s’il a prononcé une parole blessante, ainsi que nous l’avons montré. Plus encore, Joe veut se donner à elle sans retour, aller au-devant de chacun de ses besoins (« je voudrais vous donner ce dont vous avez besoin »). Quelle femme [5] ne serait pas grisée par une déclaration qui, pour n’être qu’un exemple, n’en est pas moins formulée à la première personne ?

Toutefois, que la séduction ne suffise pas, le film le souligne quand Quince répond à la question de Susan : « Comment savez-vous qu’elle [son épouse Allison, sœur de Susan] vous aime ? » par ce bel aveu : « Parce qu’elle a vu le pire en moi et elle l’accepte ». Alors, conclut-il, « on est libre d’aimer l’autre sans arrière-pensée ».

d) L’érotisme discret

Pas d’amour sans désir. À l’instar de la connaissance, l’amour commence avec les sens [6]. De même que la vérité s’entrelace légitimement à la séduction. Si, dans son achèvement, l’amour peut abolir tout désir, au point de départ, le sentiment naissant se nourrit de son dynamisme très propulsif. Or, le désir commence par le regard. C’est celui-ci qui, sans hésitation ni pudibonderie, arrache ce compliment à Joe : « beautiful woman ». Symétriquement, avec plus de discrétion mais pas moins d’élan, Susan détaille à la dérobée et intensément Joe lorsque celui-ci, occupé à prendre la tasse de café, ne peut surprendre cet examen. Un regard qui, beaucoup plus que de la curiosité, dit l’admiration pour l’élégance du costume et la grâce du geste qui à la fois cueille la tasse et protége ledit costume de toute tâche indésirable.

Enfin, la similitude, la connaissance de l’autre, la séduction, le désir sont au service de l’amour. Cela est en particulier vrai du dernier élément : le désir peut aider à l’éveil de l’amour, celui-ci ne saurait se réduire à celui-là. Là encore, comme pour la vérité ou l’ouverture à l’imprévisible, tout est question d’harmonie : trop de désir étouffe l’amour ; trop peu le refroidit. D’ailleurs, tout regard de désir n’est pas forcément de concupiscence [7]. C’est ce que montre clairement la scène de séparation.

4) L’après-rencontre

Vient, inéluctable, le moment de la séparation. Combien de temps a duré leur rencontre ? Assurément, plus longtemps que la disponibilité que Susan disait avoir : au terme, la lumière a changé, les ombres se sont allongées, Joe a quitté sa veste. De plus, l’heureux montage qui coupe la rencontre de la scène médiane avec Parish, dont il va être reparlé dans un instant, interdit de mesurer le temps. Ce hors-temps signifie un amour hors-mesure. En effet, nous comptons notre temps pour tout, sauf pour ce qui concerne notre but, c’est-à-dire notre achèvement : la finalité mesure les moyens ; elle est ce à quoi tout le reste se subordonne. C’est donc que, aux yeux de Susan et Joe, leur rencontre a acquis un prix infini. Dès lors, comment achever la rencontre ?

a) L’impossible séparation

L’amour veut la présence de l’être aimé. Susan et Joe, amoureux sans le dire et même sans se le dire, n’en finissent pas de se quitter. D’abord en multipliant les paroles anodines ; puis, une fois détachés, en se regardant partir : pas moins de trois fois, ils se retourneront vers l’autre. Mais si la magie de la présence se nourrit de la synchronisation, celle de l’absence n’est que douleur du décalage temporel : chacun se retourne lorsque l’autre ne le voit pas.

b) La pudeur

On regrette qu’ils n’osent échanger leur adresse, puis qu’ils n’aient point la simplicité de retourner sur leurs pas. Voire, cette incapacité à se donner un prochain rendez-vous en toute vulnérabilité ne contredit-il pas ce que nous avons dit soit de l’intensité de leur amour, soit de la vérité pleine de simplicité avec laquelle ils livrent leur cœur et en révèlent les aspirations profondes ?

Tout au contraire. Plus l’amour est grand, plus à la fois il se montre et se cache – à l’inverse du désir qui commande un dévoilement unilatéral. Tous les amoureux connaissent ces alternances de révélation et d’enveloppement qui, loin de nuire à leur affection, sont commandés par sa logique intime [8]. Or, à la cafétéria, celui-ci s’est dit de la manière la plus manifeste. Le moment est donc venu de voiler sa gloire et son bonheur dans une pudeur qui l’atteste paradoxalement. L’amour-propre n’est pas plus en jeu qu’un prétendu refroidissement de l’élan réciproque. Dans cette scène émouvante, il se dit un amour qui protège sa nudité sous le voile de la pudeur. La limite, loin d’être extérieure à l’amour, est engendrée par lui.

D’ailleurs, il importe peu qu’aucune adresse soit échangée : on imagine la nuit blanche emplie des plus heureuses rêveries, où se confirmerait l’attachement autant que le manque déjà là ; mais cette imagination est toute nourrie de la mémoire de l’événement fondateur ; quel amoureux n’aurait donc pas l’idée de revenir le lendemain, à la même heure, au même lieu ? La première rencontre est une source à laquelle les amoureux n’aont jamais fini de s’abreuver.

c) Une fragilité radicale

Comme on le sait, la relation sera sans lendemain. Et la violence du double choc qui vaudra la mort au jeune homme – le spectateur demeure aussi choqué que les piétons – est à la mesure du choc qu’est l’interruption totalement inattendue de cette relation si prometteuse. Inattendue, sans doute, mais pas absurde. On pourrait interpréter ce si brutal arrêt comme le douloureux rappel que la vie humaine est essentiellement finie et que l’amour, loin d’annuler la contingence de la mort, la rend plus vive, voire plus amère.

Toutefois, le film ne prétend pas être une méditation sur la vanité des choses – on pourrait d’ailleurs regretter ce manque de profondeur. Il demeure que le décès brutal présente un sens qui est plus homogène à la rencontre amoureuse : la contingence finale redouble la contingence initiale et l’atteste. Si la rencontre peut se terminer si brutalement, c’est parce qu’elle peut aussi faire irruption aussi soudainement. L’un est la rançon de l’autre. Et nous n’éprouvons pas cette symétrie parce que l’amour octroie du prix à des personnes et des événements auparavant anodins et, en leur donnant du poids, les leste de nécessité.

Dès lors, le face-à-face de William Parish et de la mort prend toute sa densité de signification. Elle n’a pas seulement ni d’abord comme intention de rendre indécidable la durée de l’entretien entre Joe et Susan. Elle veut signifier que, pour le fond, il n’existe pas une telle distance entre la rencontre de l’amour et la rencontre avec Joe Black, autrement dit avec la mort. Il ne s’agit bien entendu pas d’identifier éros et thanatos, mais il n’y a pas de véritable expérience de l’amour sans nécessairement, dans le même moment, l’expérience, imprévisible et dramatique, de la perte. Désormais, celui qui aime tremblera à chaque départ de l’aimé : un accident ne risque-t-il pas de l’en séparer définitivement ? Avec l’amour entre l’angoisse, il s’introduit un sens, aiguisé à l’extrême, non pas de la vanité des choses mais de leur fragilité, revers de leur valeur : tout passe, tout lasse, tout casse.

5) Conclusion

L’analyse précédente explique l’option de réduire l’analyse du film à cette scène nucléaire. Elle montre aussi que le choix de prénommer Joe le jeune homme n’était pas qu’utilitaire : en effet, la Mort n’a pas usurpé autant qu’il pourrait le sembler le visage de l’Amour. La merveille d’une rencontre est à la fois béatifique et tragique.

Un tel constat peut déboucher sur deux types de sagesse [9] : stoïcienne, autrement dit fataliste, elle prescrit de se détacher, car tout lien déçoit et fait souffrir ; chrétienne, autrement dit providentielle, elle (re)commande d’aimer, donc de s’attacher tout en sachant que seule dure la vie éternelle et seul comble le Dieu infini. Laquelle choisir ? Nul désir naturel (c’est-à-dire enraciné en profondeur dans les élans à la fois universels et personnels de notre être) ne saurait être vain. Comment le désir de toujours vivre avec ceux que l’on a chéris et que l’on chérit encore pourrait-il être frustré ?

Pascal Ide

[1] Je choisis de l’appeler ainsi, pour une raison qui n’apparaîtra qu’en conclusion.

[2] « Le concept de ville […] évoque tout d’abord une certaine densité d’habitat et une dominance du bâti sur le non bâti […]. C’est par excellence le lieu où des groupes divers, tout en restant distincts les uns des autres, trouvent entre eux des possibilités multiples de coexistence et d’échange » (Jean Rémy et Liliane Voyé, La ville : vers une nouvelle définition ?, coll. « Villes et entreprises », Paris, L’Harmattan, 1992, p. 8-9).

[3] S. Thomas d’Aquin, Somme de théologie, Ia-IIae, q. 27, a. 3.

[4] Cf. Claude Gudin, Une histoire naturelle de la séduction, coll. « Science ouverte », Paris, Seuil, 2003, p. 129-158. Sur l’appropriation de la nature par la culture, cf. Pascal Ide, « La nature humaine, fondement de la morale », p. 142-153.

[5] En effet, celle-ci établit en général une cloison moins étanche que l’homme entre l’imagination et le sens de la réalité (sur la place du cloisonnement dans le psychisme masculin, cf. Alphonse d’Heilly, Aimer en actes et en vérité, Versailles, Saint-Paul et Paris, C.L.E.R., 1996, p. 66-71).

[6] Sur ce dernier dynamisme, cf. Pascal Ide, Mieux se connaître pour mieux s’aimer, p. 51-54.

[7] Krzysztof Kieslowski a admirablement montré dans Décalogue VI (1988) comment le regard, loin d’être seulement voyeuriste, peut initier l’amour. Un critère ne trompe pas : celui qui aime accepte toujours de renoncer à voir lorsque son regard menace d’être indiscret ; notamment, il se refuse à aller jusqu’à la jouissance solitaire, caractéristique de la pulsion voyeuriste.

[8] Cf. Hans-Urs von Balthasar, La Théologique. I. La vérité du monde, trad. Camille Dumont, Namur, Culture et Vérité, 1994, p. 223.

[9] Cf. le remarquable développement de Robert Spaemann, dans Notions fondamentales de morale, trad. Stéphane Robilliard, coll. « Champs », Paris, Flammarion, 1999, chap. 8.

William Parish (Anthony Hopkins) est un homme comblé qui aura soixante-cinq ans demain. Alors que sa première fille, Allison (Marcia Gay Harden), qui s’active aux préparatifs de l’anniversaire, est déjà mariée à Quince (Jeffrey Tambor), la seconde, Susan (Claire Forlani), qui vient de passer le concours de chirurgien en traumatologie, est plus ou moins fiancée au collaborateur le plus proche de son père, Drew (Jake Weber), à qui elle porte pourtant un amour mitigé. Par hasard, elle fait la connaissance dans une cafétéria toute proche de son hôpital, d’un jeune homme fort séduisant (Brad Pitt). L’espace d’une rencontre qui se prolonge un peu plus que prévu, ils tombent follement amoureux l’un de l’autre. Malheureusement, à peine se sont-ils séparés que le jeune homme est victime d’un accident de circulation qui le tue sur le coup. L’amour serait-il dont une promesse non tenue ? Le jeune homme reparaîtra le soir-même à William Parish de la manière la plus déconcertante et la plus inquiétante : sous la figure de la Mort. Mais tout en venant réclamer à celui-ci sa vie, la Mort désire faire l’expérience de la réalité. Pour cela, elle a besoin des traits d’un tout récent défunt : elle l’emprunte au jeune homme de la cafétéria, à qui elle octroie un nom factice, Joe Black. Ce dernier ne manquera pas de rencontrer Susan, mais celle-ci ignore qu’il est mort autant que Joe Black ignore qu’il l’a rencontrée dans la cafétéria. Or, William ne peut révéler l’identité de cet inquiétant visiteur. Sans mémoire de la rencontre, la relation de Susan et du jeune homme a-t-elle quelque avenir ? Surtout, peut-on épouser Joe Black, alias la Mort ?