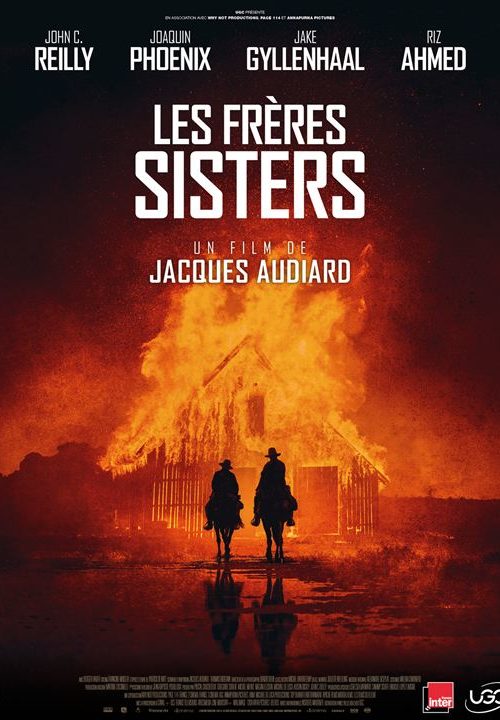

Les frères Sisters (The Sisters Brothers), western franco-américain écrit et réalisé par Jacques Audiard, 2018. Adapté du roman éponyme de Patrick deWitt, 2011. Avec John C. Reilly et Joaquin Phoenix.

Thèmes

Guérison, vengeance.

(Comment) un être traumatisé peut-il changer ? Encore plus que l’histoire de deux frères, mais non sans cette relation, le film, original et puissant, écrit et réalisé par le fils surdoué du réalisateur français Michel Audiard, multi-récompensé aux César (dont deux du meilleur réalisateur en 2006 et 2010, et une Palme d’or lors du Festival de Cannes 2015), nous conte le chemin du cadet, Charlie Sisters.

Le passé de Charlie est chargé, plus, surchargé. De son père, nous ne verrons qu’une vague silhouette dans un rêve cauchemardesque, et surtout nous devinerons la terrifiante destruction : le démembrement de corps humains à la hache… Cet hyperviolent alcoolique est aussi un assassin sadique. Malheureusement, le cadet a scellé cette violence prétendument héréditaire par un acte qui, en prétendant y remédier, tout au contraire la rend (presque) incurable : le parricide. Loin de se libérer de la violence subie de son père, le fils l’a métabolisée en violence commise.

Arrêtons-nous un instant. Ici se démasque le ressort d’une des stratégies les plus efficaces et les plus ignorées du démon : la honte. Le Ténébreux commence par la censurer, et avec elle, la conscience morale, afin de pousser la personne responsable à librement commettre l’irréparable, un acte gravissime (ici l’assassinat du père) ; puis, dans un second temps, il désinhibe le même sentiment de culpabilité et ainsi incarcère l’âme dans la nasse d’un remords aussi infini qu’inefficace, et la fausse croyance de l’impardonnable. Dès lors, si l’orgueil diabolique de l’impunité ne s’en mêle ni n’emmêle pas, la personne en état de survie morale, ne peut trouver de cohérence existentielle et donc de semblant de paix qu’en justifiant son premier crime, c’est-à-dire en l’aggravant, puis en retournant la punition contre elle-même dans une auto(con)damnation. Dès lors, le Satan (terme biblique qui signifie « adversaire ») a conduit le pécheur à la seule disposition qui le clôt définitivement sur elle-même : le convaincre que Dieu l’a définitivement rejeté. Tel est le terme de toutes les tentations, traditionnellement identifié au « blasphème contre l’Esprit » (cf. Mt 12,31 et //). Ce sentiment si douloureux et si ravageur d’exclusion qu’est la honte s’est transformé en une auto-exclusion de la rédemption. Voilà pourquoi Jésus disait à Sainte Faustine que le péché qui le fait le plus souffrir n’est pas tel ou tel crime atroce, mais le manque de confiance.

Les sociétés secrètes d’inspiration satanique connaissent si bien ce mécanisme de suicide spirituel, c’est-à-dire d’anti-salut, qu’elles font pratiquer à leurs initiés très tôt un crime abominable (comme l’assassinat d’un enfant), non seulement – c’est la raison souvent avancée – pour que les participants soient mutuellement ligotés par un sordide secret et deviennent manipulables à merci –, mais bien plus profondément par une noire désespérance qui ceinture l’âme et la précipite dans les pires excès. Pire que la conviction que le Dieu infini n’est pas, est celle selon laquelle il n’est pas infiniment miséricordieux et donc qu’il ne peut que me rejeter. Combien de professions de foi (sic !) athées prétendument tranquilles dissimulent des fausses croyances malheureuses que l’homme – soi-même – est devenu indigne d’être sauvé ?

C’est à cette lumière que s’éclaire la vie de Charlie, entre sauvagerie et amnésie. Quand il n’exécute pas les basses œuvres du commanditaire-commodore en achevant indifféremment coupables et innocents, il se refuse à penser et fuit dans l’alcool et le stupre. Dans l’action ou l’inaction, il excite le cerveau reptilien de l’instinctivité la plus bestiale, et refoule ainsi toute conscience morale. Charlie Sisters répète à ce point son histoire brutale qu’il s’est empressé, voire précipité, à trouver une figure de substitution encore pire que l’origine paternelle : le commodore. Non seulement, il le sert fidèlement sans retard et sans recul, mais il le protège. Dans un échange aussi hallucinant que vraisemblable avec son frère, il va jusqu’à inventer l’absurde oxymore de « commodore persécuté » ou « victimisé » ! Et s’il consent au projet d’Eli d’enfin en finir avec le tyran tutélaire, ce n’est pas d’abord pour sauver sa peau, encore moins pour faire cesser son oppression, mais pour prendre sa place, autrement dit, pour à nouveau répéter usque ad nauseam le meurtre inaugural. D’autant plus omnipotent qu’il est invisible (on ne l’apercevra qu’allongé, de loin), le père résiste à toutes les tentatives d’offuscation.

Charlie est-il donc voué à la fatalité de la sempiternelle répétition ? Il voudrait bien le croire lui qui invoque son « sang pourri » pour justifier ce qu’il fait de mieux, être tueur à gages. Une psychanalyse (freudienne et plus encore lacanienne) enfermée dans une vision déterministe du psychisme, croit détenir l’explication dans cette impossible pulsion de mort. La sagesse populaire aussi, qui affirme : « Tel père, tel fils ».

Mais ce serait oublier que, justement, le même bon sens qui forge nos proverbes, observe le contraire : « À père gendarme, fils voleur » ! Et tout l’intérêt du film réside dans ce refus minant tant de westerns centrés sur la problématique de la vengeance qui n’est que l’itération indéfinie de l’injustice dans un wild West qui, avant qu’advienne la linéarité du temps « civilisé » ne pouvait prétendre qu’à la cyclicité de la violence.

La fin l’assure : Charlie a renoncé à son délire de succéder au commodore. Et ce renoncement rime avec consentement, dans le retour presque irréel aux plaisirs enfantins de s’attabler dans une complicité apaisée avec son frère, et de croquer dans une tartine de confiture sous le regard bienveillant d’une mère ensoleillée qui sert le café. Et le passé ? Comme l’affirme Mme Sisters (Carol Kane) qui a entrevu le bras amputé de son fils : « On en parlera plus tard », c’est-à-dire jamais. L’essentiel se concentre désormais dans ce présent riche d’espérance à venir.

Quant au chemin conduisant à une si radicale transformation, les causes en sont égrénées, plus discrètement ou plus explicitement (« Charlie a beaucoup changé »).

D’abord, les rencontres. Il y a celle de Hermann Kermit Warm. Cet utopiste est suffisamment crédible (il vit ce qu’il dit) pour conjurer le pessimisme énoncé par Morris dans son journal et pensé par tous les autres protagonistes, et il est suffisamment incarné (malgré le gâchis effroyable commis par la cupidité démesurée, Warm ne renonce pas à sa quête de l’or, nécessaire à la mise en œuvre de son phalanstère) pour devenir accessible.

Il y a aussi celle de ce détective bon, dont le sourire de Duchesne avant la lettre atteste son intérêt pour autrui. Son courage de tourner le dos au commodore donne, le premier, à Charlie l’exemple d’une possible issue hors du système totalisant mis en place par ce totalitaire.

Il y a surtout la présence indéfectible du frère aîné. Certes, sauveteur mû par la culpabilité (« J’aurais dû moi-même tuer notre père »), Eli le bien nommé (voir ci-dessous) n’en résume pas moins, l’anima qui manque tant à ce monde si unilatéralement masculin. Dans sa délicatesse – qu’atteste la fille légère de Mayfield (Allison Tolman) – et sa compassion – dont témoigne la tristesse qui l’accable lors de la mort de sa vieille carne de cheval –, il donne sans compter à Charlie une tendresse incarnée (inénarrable épisode répété de la coupe de cheveux), quoique pudique, la présence fidèle qui lui a si douloureusement manqué, et, plus encore, l’amour inconditionnel qui seul peut le racheter : alors que Charlie ne cesse de multiplier écarts et incartades, jusqu’à la pire de toutes, celle qui, dans sa rétive impulsivité incapable de gérer une frustration et de retarder une satisfaction, conduira à la mort atroce de leurs deux compagnons innocents.

Mais ces rencontres et présences, si proches soient-elles, ne suffiront pas à changer cet homme si profondément blessé et si fruste. Il sera nécessaire que la souffrance intérieure qui le ronge et les fautes répétées qui détruisent les autres en amputant son humanité, s’inscrivent dans sa chair comme une attestation permanente et douloureuse, pour qu’enfin il retrouve l’enfant qui sommeille en lui et coïncide avec un cœur assoiffé de pureté et d’amour.

Ce qui apparaît de prime abord comme une errance, s’avère finalement être une itinérance. Ce qui aurait pu devenir une fuite en avant est en réalité un bond en avant. En rebroussant chemin à partir de l’Océan pacifique et de San Francisco, le western qui allait mal tourner en road movie épouse la structure pleine d’espérance de l’exitus et du reditus (l’aller-retour métaphysique des Grecs et théologique des médiévaux) en Oregon jusqu’à la maison familiale. La toute dernière parole de l’Ancien Testament n’est-elle pas : « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète […]. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères » (Ma 3,23-24) ?

Pascal Ide

En 1851, dans l’Oregon, deux frères au patronyme improbable de Sisters, l’aîné, Eli (John C. Reilly), et le cadet, Charlie (Joaquin Phoenix), sont employés comme tueurs à gages par un mystérieux commodore (Rutger Hauer). Celui-ci les envoie récupérer la formule d’un certain Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed) qui a trouvé une « substance divinatoire » permettant de détecter l’or, puis de tuer le génial chimiste à l’aide du détective John Morris (Jake Gyllenhaal). Mais, depuis toujours inséparables, les deux frères sont pour la première fois divisés : sur l’assassinat de cet innocent, sur le service du commodore. Cette division finira-t-elle par avoir raison de leur indéfectible unité ?