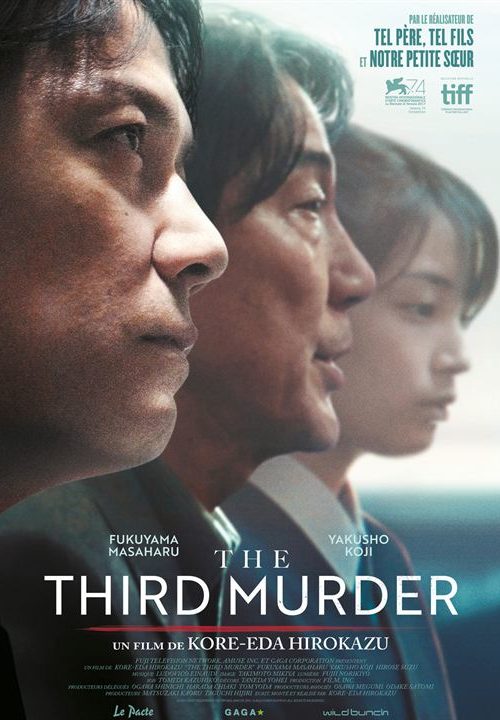

The Third murder, drame japonais de Hirokazu Kore-eda, 2018. Avec Fukuyama Masaharu, Yakusho Kôji.

Thèmes

Vérité, culpabilité, justice.

Plus encore qu’une réflexion institutionnelle sur les vestiges de la justice ou une méditation psychologique sur les vertiges de la culpabilité, le réalisateur de Tel père, tel fils et de Notre Petite sœur nous entraîne dans une contemplation métaphysique sur la hauteur (la haute voltige !) de la vérité. Et, à cette occasion, il nous offre une galerie de portraits dont le dernier n’est pas le plus attendu.

Il y a, au pire, le pédophile incestueux. Déjà, tout péché grave n’est pas seulement un manquement coupable au bien, mais une destitution de la vérité : en se trompant de bonheur, il trompe l’homme ; en substituant la créature au Créateur, il brouille les traits de celui qui est créé à son image ; en aliénant à l’idole, il falsifie la vérité qui libère. En particulier, non seulement le pédophile ment à son entourage – en se faisant passer pour ce qu’il n’est pas –, mais il détruit le visage du père, voire l’espérance en l’homme, dans le cœur de la victime.

Mais qu’il est significatif que le criminel à l’origine de toute l’histoire ne soit jamais ni vu, ni entendu. Sans voix ni visage, il est comme dépouillé de son être – à l’instar de la puissance de néantisation qu’est le mensonge.

Moins éloigné qu’on ne veut se le dire, l’on trouve le mensonge complice dont vit le crime impuni. Si un certain nombre de pédophilies se caractérisent d’abord par une dépendance (qui est une maladie autant qu’une faute contre la tempérance et contre la justice), les abuseurs séducteurs et destructeurs, récidivistes et impénitents, eux, rentrent dans la catégorie des personnalités narcissiques, voire perverses ; or, celles-ci ne vont jamais sans un réseau, au mieux, de complices passifs en leur omertà consciente et entretenue, au pire, de bénéficiaires actifs qui tirent des avantages de leur position dominante. L’épouse de celui qui fut physiquement assassiné et mère de celle qui fut psychologiquement anéantie, est donc doublement menteuse : en portant ostensiblement un deuil qu’intérieurement elle ne vit pas (est-ce la coutume, au Japon, d’arborer ainsi la photo du défunt jusqu’à la salle d’audience ?) ; en laissant accuser un homme qu’elle devrait d’abord excuser.

Bien différente est l’attitude de l’institution judiciaire. Assurément, l’évaluation est rendue difficile par le décalage culturel considérable. N’est-il pas héroïque de se libérer de la honte induite par la crainte de « perdre la face » (valeur majeure dans l’Asie du Sud-Est) et donc de la souffrance causée par l’exclusion sociale et le rejet massif ? Comment jauger ce système judiciaire d’un côté formaliste, jusqu’au scepticisme, tant il est d’abord soucieux d’assurer sa propre pérennité, de l’autre, violent jusqu’à l’assassinat (les récidivistes peuvent être exécutés), tant il est d’abord soucieux d’assurer la cohésion sociale ?

Quoi qu’il en soit, les protagonistes se font les porte-parole des convictions très engagées du cinéaste, que ce soit pour expliciter des intentions peu avouables ou pour condamner un système figé, voire immuable, qui est devenu inapte à entendre la complexité de la vérité éthique, qui se réfracte doublement dans la danse des évolutions et la nuance des motivations. « L’avocat qui nous a aidés à préparer Tel père tel fils nous a dit : “Un procès ce n’est pas le lieu où on découvre la vérité mais où on trouve un arrangement pour ajuster une peine”. Cet énoncé m’avait marqué. L’histoire est née ainsi ». The Third murder ne fait qu’amplifier la problématique en la déprivatisant et empruntant à la forme narrative du film noir. Dès lors, comment le juge et les jurés pourraient-ils seulement comprendre qu’un prévenu, Misumi, ne ressente de la haine que parce que d’abord il ressent un amour non point passionnel, mais désintéressé pour une victime, autrement dit que le bourreau ne soit pas tant l’assassin que l’assassiné ?

Mais centrons-nous sur la figure de Shigemori. Au point de départ, l’avocat du prévenu apparaît comme un égotiste (plus soucieux du bien de sa carrière que de celui de son client), froid (il n’y a « pas besoin d’empathie pour défendre son client ») et calculateur (« Puisqu’on ne connaîtra jamais la vérité, autant choisir la plus avantageuse »). Mais il va changer, au nom même des talents qui font de lui un bon pénaliste. Enquêteur généreux (il paie les voyages de sa poche) et rigoureux (il interroge chacun, observe chaque indice), il met toute son intelligence à chercher la lumière. Mais d’un défaut de vérité (« Ici, personne ne dit la vérité ») engendré par le cynisme utilitariste (« nier les faits est une erreur stratégique »), Shigemori pourrait verser dans une excessive maîtrise de la vérité engendrée par une curiosité intrusive. De même qu’il accepte de se déplacer physiquement, de quitter le confort de sa grande ville pour voyager jusqu’à la froide île d’Hokkaido où les cerisiers fleurissent tardivement, il accepte l’exode intérieur de ne pas tout comprendre de ce coupable étrangement innocent. De même qu’il entre dans un autre espace, il entre dans un autre tempo, il consent à marcher au rythme des révélations et des silences de son client ; il apprend à écouter et s’attarder avant de juger celui qui ne cherche pas tant à dissimuler la vérité qu’à la protéger d’un regard impudique.

Plus encore, en remontant dans le passé du prévenu, l’avocat remonte aussi dans le sien. Par un entrelacs riche de sens, il se trouve que le père de Shigemori a jugé Misumi voici trente ans pour son premier meurtre et l’a condamné d’une peine étonnamment légère, au nom des théories dépénalisantes qui retournaient le coupable en victime, en en faisant le produit d’une société aliénante.

Ainsi, progressivement, Shigemori découvre que, entre le mépris de la vérité et la maîtrise de la vérité, existe une vérité sans sévérité, une vérité fidèle à son étymologie grecque (aléthéia signifie « non-oublié »). Bref, une vérité qui est autant révélation (levée du voile) que mystère (plus grand que toute parole).

Superbe est, de ce point de vue, l’évolution de la photographie des scènes de parloir entre Misumi et Shigemori, évolution qui n’est pas sans rappeler celle, très graduée et très parallèle, de la représentation des relations entre Matthew Poncelet (Sean Penn) et Sœur Helen Prejean (Susan Sarandon) dans le film poignant La dernière marche (Dead man walking, biopic américain de Tim Robbins, 1995, inspiré du livre éponyme de Sœur Prejean). D’abord filmés de manière séparée, voire contrastée, l’un de face, l’autre de dos, les deux protagonistes sont opposés, sinon antagonistes. Puis, le reflet de l’un des visages ébauche un premier face à face. Ensuite, un seul plan les regroupe de sorte que, sans trucage, mais non sans magie, la glace épaisse qui les excluait jusque lors, semble s’effacer, comme s’ils échangeaient de part et d’autre d’une table ; demeure que les profils en vis-à-vis n’éliminent pas tout affrontement. Enfin, les deux visages de trois-quart se trouvent rassemblés, voire égalisés par un jeu de reflet qui densifie l’un et estompe l’autre, de telle manière qu’ils se retrouvent orientés dans la même direction, coïncident presque totalement, puis de nouveau se différencient et distancient. Cette approche suivie d’un éloignement est d’autant plus signifiante que les deux physionomies baignent dans une lumière extérieure (pour la première fois, apparaît une fenêtre jusque là invue) et intérieure (le sourire de celui qui repose dans la paix que seule procure la vérité).

Comment mieux symboliser l’essence de la vérité qui est mystère ? Contrairement à ce que l’on croit unilatéralement, celui-ci ne s’identifie pas au seul voilement (il se réduirait alors à être une énigme), mais se double du mouvement contraire : la manifestation. Précisément, le mystère est animé d’une pulsation : la manifestation d’un cœur (ou d’un fond) caché, suivie du retrait qui montre que ce cœur est plus riche que toute manifestation. C’est ainsi que l’aveu d’une parole aimante (« Je t’aime ») qui met à nu le cœur est suivi d’un silence plus grand que toute parole. Ainsi, l’avancée des deux visages à laquelle succède le retrait de celui de Misumi symbolise toute la démarche de l’avocat : non pas froide enquête scientifique où le chercheur domine en objectivant et maîtrise en dénudant, mais humble et chaleureuse quête de qui s’efforce, à tâtons et avec un infini respect, de discerner-cerner le mystère d’une âme qui elle-même ne s’appartient pas, puisqu’elle appartient à la vérité.

Voire, en payant un voyage que le bureau ne rembourse pas, Shigemori paie de sa personne. Ainsi, le plaideur sans état d’âme se découvre une âme ; mieux, détaché, il se prend à s’attacher et devenir attachant ; mieux encore, il célèbre en secret les épousailles de la vérité et de l’amour.

Ainsi s’éclaire peut-être cet étrange personnage de Misumi, tout en demi-teinte et en contraste : à la fois violent (la première image le montre défiguré par son acte) et doux, silencieux et soudain criant la vérité au juge-bourreau, droit et manipulateur (il semble jouer et jouir de jouer avec son avocat). S’il ne parle pas, c’est sans doute pour protéger la jeune fille non seulement de l’insoutenable violence de son père, mais de sa condamnation pour le meurtre de son bourreau. Dans un système pénal aussi prompt à accuser qu’inapte à excuser, il ne veut pas courir le risque de redoubler le mal qu’elle a subi par le mal d’une peine aveugle à sa souffrance.

Mais il y a plus. Misumi se tait parce qu’il y a des vérités que l’on ne sait pas que l’on sait et que l’on ne peut trouver qu’en descendant en soi. Voilà pourquoi, lors de leur dernier entretien, il répond à la question de Shigemori par une question en miroir : « Et vous, que croyez-vous ? ». Pascal, qui a presque tout compris, ne l’avait-il pas déjà dit : « Tu ne chercherais pas si tu n’avais déjà trouvé » ?

Redisons-le, enfin, Misumi n’est mutique que parce que la vérité elle-même est mystérieuse (les deux adjectifs sont construits sur le même verbe grec, muô, « se taire »), parce qu’il est lui-même à la recherche d’une vérité qui est aussi une improbable autant que désirable rédemption. Comment, en cette période pascale, en contemplant ce lent passage du faciès tourmenté et ensanglanté au visage apaisé et inondé de lumière, ne pas songer à la Pâque de l’Innocent au visage couvert de sang et de crachats, qui nous fait passer « des ténèbres à son admirable lumière » (1 P 2,9. Cf. Ep 5,8) ?

Mais le film ne s’achève pas là. Demeure le dernier acteur, le plus caché et le plus important : le spectateur. Ce film qui explique peu l’implique beaucoup. Avare en claires déterminations, mais prodigue en obscures émotions, le cinéaste nous oblige à rentrer dans cette marche qui est démarche. Il dérange celui qu’arrangent les faciles résolutions et qui range l’humanité en bêtes et anges. Mais s’il accepte de pérégriner de la tête au cœur, le spectateur se laisse toucher par celui qui veut le toucher : Misumi qui offre sa main pour communiquer avec son avocat offre beaucoup plus que sa superficie peaucière, car il sait que seule la surface donne le cœur profond. Et nous voici embarqués dans une nouvelle odyssée, au pays de la salutation distanciée, depuis l’interdit du contact jusqu’à l’entredit des mains qui osent se rencontrer, se serrer, se parler.

Ainsi, le film accède à sa vérité seulement lorsque le monologue du réalisateur devient un dialogue avec son contemplateur et lorsque le spectateur devient spectacteur. Cette invitation-implication du spectateur se condense dans un ultime mystère : en quoi consiste donc ce Third murder – l’infanticide qu’est l’inceste, l’injuste condamnation du justicier, l’assassinat secret de la vérité… ?

Pascal Ide

Dans la nuit, deux hommes marchent le long d’une rivière. Soudain, l’un d’eux frappe l’autre sauvagement et le tue. Puis, il lui vole son portefeuille et brûle son corps. Alors apparaît son visage couvert de sang, dénué de tout remords. Le lendemain, l’assassin, Misumi (Kôji Yakusho), se rend à la police et avoue son crime, ainsi que son mobile : simple ouvrier criblé de dettes, il a tué son patron par cupidité. À peine initiée, l’histoire s’achève : le coupable est connu (il s’est dénoncé) et sa peine fixée (ayant déjà été condamné pour vol avec homicide 30 ans auparavant, tout semble réglé, il encourt automatiquement la peine de mort du fait de la récidive).

Un jeune et talentueux avocat, Shigemori (Masaharu Fukuyama), est chargé d’élaborer la meilleure stratégie pour éviter à son client la peine capitale. Mais, dès le premier parloir, la mécanique judiciaire se dérègle, parce que Misumi non seulement ne semble pas vouloir se défendre, mais il se contredit dans son témoignage et change sa version des faits.

Aidé de ses collègues, Shigemori décide de mener une enquête afin de reconstituer les faits, ce qui le conduit dans la famille de la victime, un patron d’entreprise, pour recueillir les témoignages. Or, autant la femme se montre fermée et unilatéralement accusatrice, autant la fille adolescente semble cacher un secret. Pour en savoir plus, l’avocat qui se transforme en détective, décide de remonter dans le passé, voire la jeunesse, de ce singulier prévenu. Alors qu’il doute toujours plus de la culpabilité de son client, il s’interroge aussi toujours davantage sur ses motivations : pourquoi s’obstine-t-il à plaider coupable ?