Cendrillon

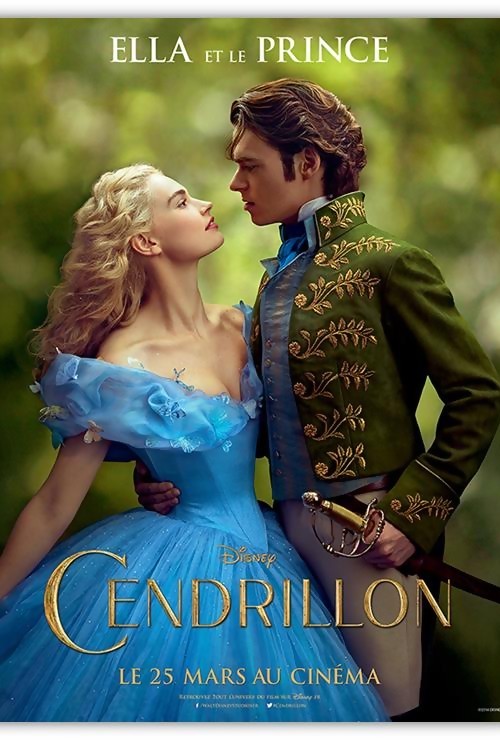

Féerie américaine de Kenneth Branagh, 2015. Avec Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden.

Thème

Générosité

Autres thèmes

Magie, imagination, pardon

Pourquoi donc aller voir un film dont on connaît toute l’histoire, en détail, du début jusqu’à la fin, donc que tout suspens est d’avance éventé (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je vitupère conte la majorité des bandes-annonces qui dévoilent parfois jusqu’à la moitié du film, tout en étant assez spectaculaire pour rendre difficile de détourner le regard…) ? Pourquoi aller voir une nouvelle confiserie Dysney où, à l’image du film d’animation qui nous est imposé avant (un prolongement de la reine des Neiges), les bons sont beaux, intelligents et finalement récompensés, et les méchants, sinon laids et sots, du moins toujours punis ? Pourquoi enfin aller voir un conte de fées où la magie résout tous les problèmes, alors que, dans le réel, le compte des faits s’avère beaucoup plus prosaïque, la seule puissance de transformation étant déposée dans les mains de ceux qui peuvent, savent et veulent ?

Et si, en s’emparant d’un des contes les plus traditionnels et en laissant cette forme intouchée (par exemple, le « Il était une fois » initial ; pour une réinterprétation créative, cf. la belle nouvelle d’Alain Damasio, « El Levir et le Livre », Aucun souvenir assez solide, Paris, La Volte, Gallimard, 2012, coll. « SF-Folio » n° 474, p. 225-263), Kenneth Branagh proposait quelques subtils déplacement ? Au début, surtout, mais aussi au terme, un peu. Le début, passablement allongé, a heureusement évité la psychanalyse sauvage pour offrir une explication crédible de la présence si fidèle d’Ella (Lily James) dans ce lieu de tous les malheurs qui ressemble fort, de prime abord, à un auto-enfermement masochiste. Mais aussi de l’attitude manipulatrice de l’insupportable marâtre, dont la motivation le plus évident, l’avarice, ne fait que masquer l’intention la plus inavouable : la jalousie – « Vous ne m’aviez pas dit que vous avez une fille si jolie ? », fut la première réflexion de Lady Tremaine (Cate Blanchett) au père de Cendrillon (Ben Chaplin) et le narcissisme (elle méprise au fond ses filles et sert sa propre gloire en assurant la leur) – mâtiné d’un brin de perversion (avec quelle jouissance elle détruit la robe de bal de sa belle-fille ; Lucifer le bien-nommé qui, plus qu’un clin d’œil au dessin animé, en est le double félin et demeuré). Quant à la fin, le cinéaste substitue au « Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants », un inattendu plaidoyer politique qui assure que le royal couple a veillé à la justice et la paix du royaume.

Et si Branagh continuait en desserrant le nœud trop étroit des trois transcendantaux beauté-bonté-vérité (ou plutôt intelligence) noués par les contes ? Déjà, parce que les deux filles, Anastasie (Holliday Grainger) et Javotte (Sophie McShera), aussi égoïstes, fates, querelleuses et benêtes que dans le dessin animé, en revanche, ne manquent pas de charme, selon l’avis même de leur très critique mère. Aussi, parce que celle-ci irradie de la beauté glaciale et ambiguë de Dame Galadriel, le venin en plus – ce que Cendrillon pense de ses demi-sœurs se vérifiant encore plus de sa belle-mère : aussi belle de corps que laide de l’âme. Mais surtout parce que la bonté d’Ella cesse d’être un don, ou plutôt une dot imméritée, au même titre que l’éclat, la richesse, la noblesse ou la finesse d’esprit, pour devenir le fruit patiemment cueilli d’un travail vertueux. Certes, la jeune fille hérite de sa mère une parole (et un exemple) de vie : « Sois courageuse et bonne, Have courage and be kind ». Mais l’orpheline de mère puis de père aurait si aisément pu se replier sur son malheur, le recycler de manière victimaire ou accusatrice contre cette fausse sauveteuse qu’est sa belle-mère. Cette double vertu de courage et de bienveillance, loin d’être prédonnée, la jeune fille réduite à l’état de servante devra la conquérir de haute main. Elle éprouvera même rudement ses limites, redoublée de la culpabilité de ne pas être à la hauteur de l’attente maternelle, lorsqu’elle verra s’effondrer, dans les larmes, son rêve de se rendre au bal princier.

Toutefois, la magie – et c’était la troisième objection – ne surgit-elle pas à point nommé pour subvenir aux défaillances de sa vertu, au moment même où tout est perdu ? N’est-ce pas d’ailleurs le message final du film qui ajoute « magie » au couple des vertus ? Or, où rencontre-t-on cette heureuse magie dans un monde où les tyrans meurent le plus souvent dans leur lit et où la majorité des hommes souffrent de manquer, alors qu’une minorité souffre elle aussi, mais paradoxalement, d’un trop-plein illusoire qui la rend addict ? Et si la magie – en plus d’atténuer ce que le leitmotiv, trop souvent répété, sur le courage et la bonté, pourrait avoir de moralisant – rappelait que les vertus seules, si nobles soient-elles, ne suffisent pas. Le stoïcien qui tient sa vie au bout de sa vertu n’est pas le modèle du bonheur, car il se contente de consentir à ce qu’il ne peut changer, au lieu de voir qu’il possède en lui la force de modifier les situations. Et, inversement, que serait cette magie sans les dispositions de la vertu ? Assurément, ce sont les pouvoirs de la pétulante marraine-fée (Helena Bonham Carter) qui métamorphose Cendrillon en princesse de rêve. Mais, le soir du bal, elle ne fascine Kit, le prince héritier (Richard Madden), que parce que sa fraîcheur, son exigence (« Il faut être courageux et bienveillant »), sa liberté, sa bonté envers les hommes (« Ma marâtre et mes demi-sœurs me traitent aussi bien qu’elles le peuvent ») et même les animaux (elle sauve la vie du cerf), l’ont d’abord conquis dans le bois ; et parce que, ultérieurement, son regard bienveillant convertit celui du roi (Derek Jacobi) sur son fils, levant ainsi l’interdit qui pourrait le conduire à opposer la raison d’État à la raison du cœur. Assurément aussi, c’est un heureux hasard (magie de l’existence !) qui décide de l’ultime rencontre. Mais, là encore, celle-ci est surtout ménagée parce que la bonté contagieuse et jamais jugeante de Cendrillon détourne enfin l’obèse Gugus de sa gourmandise compulsive et qu’un chant monte spontanément de son cœur constamment exercé à la bienveillance envers les personnes et les situations.

Et tel me semble être le décisif retournement opéré par Kenneth Branagh : si le conte de fées continue à enchanter les petites filles qui, à l’ère des iPads et des comptes tweeters, rêvent encore de devenir princesses et d’épouser, lors d’un coup de foudre, le Prince charmant, mais aussi tout spectateur à l’écoute de son imagination (qui n’est pas « fantasy », selon l’heureuse distinction introduite par Coleridge), n’est-ce pas parce que la magie authentique transforme les citrouilles de nos égoïsmes dans le carrosse de la générosité et la cendre de nos violences dans le rayonnement de la réconciliation ? Le pardon accordé par Cendrillon à Lady Tremaine est la leçon ultime et la plus inespérée de ce film qui rend heureux.

La psychanalyse des contes de fée (Bruno Bettelheim) dit vrai en montrant combien nombre de mythes modernes nous touchent, nous consolent, voire nous guérissent, en rejouant mystérieusement, comme des métaphores, nos blessures enfouies. Mais une métapsychologie de la féerie – et il est bon, ici de se rappeler que, si la réalisation est américaine, le réalisateur, lui, est britannique, donc de même nationalité que Tolkien et Lewis – dit encore plus vrai en rejoignant notre aspiration au changement intérieur et cette noblesse unique, aussi aristocratique que démocratique : l’amour généreux jusqu’au don et au pardon.

Pascal Ide

Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tragique de la mère de la jeune fille. Pour l’amour de son père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci, Anastasie et Javotte. Mais lorsque le père d’Ella meurt à son tour, la jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois méchantes femmes font d’elle leur servante, et la surnomment avec mépris Cendrillon parce qu’elle est toujours couverte de cendres. Pourtant, malgré la cruauté dont elle est victime, Ella est déterminée à respecter la promesse faite à sa mère avant de mourir : elle sera courageuse et bonne. Elle ne se laissera aller ni au désespoir, ni au mépris envers ceux qui la maltraitent. Un jour, Ella rencontre un beau jeune homme dans la forêt. Ignorant qu’il s’agit d’un prince, elle le croit employé au palais. Ella a le sentiment d’avoir trouvé l’âme soeur. Une lueur d’espoir brûle dans son coeur, car toutes les jeunes filles du pays ont été invitées à assister à un bal au palais. Espérant y rencontrer à nouveau le charmant Kit, Ella attend avec impatience de se rendre à la fête. Hélas, sa belle-mère lui défend d’y assister et réduit sa robe en pièces… Pendant ce temps, le Grand Duc complote avec la méchante belle-mère pour empêcher le Prince de retrouver celle qu’il aime… Heureusement, comme dans tout bon conte de fées, la chance finira par sourire à Ella : une vieille mendiante fait son apparition, et à l’aide d’une citrouille et de quelques souris, elle va changer le destin de la jeune fille…