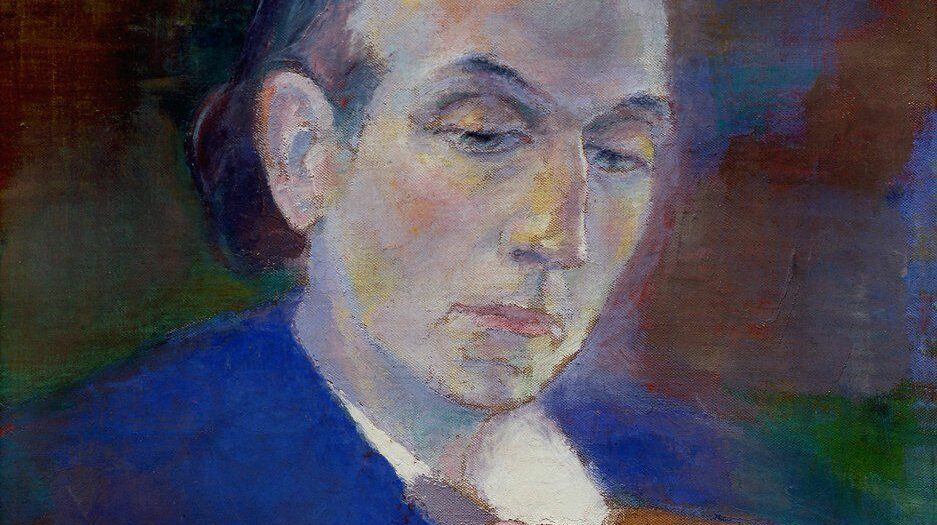

Joë Bousquet est né en 1897 à Narbonne. Il est mobilisé en 1914. Par sa fougue et son audace, il devient un soldat exemplaire – lui valant la Croix de guerre, la Médaille militaire et la Légion d’Honneur. Mais une blessure terrible l’atteint le 27 mai 1918. Une balle allemande sectionne sa moëlle épinière, et, à l’âge de 21 ans, le laisse paralysé à hauteur des pectoraux, paraplégique et impuissant. Bien que tenté par le suicide, il ne cède pas à la tentation et comprend que sa vie « est la plus précieuse, la plus profonde, la seule probablement à être réelle [1] ». Il va se retrouver alité dans une chambre à Carcassone, les volets fermés en permanence, selon son désir. Mais, s’il est souvent tenté par le désespoir, s’il passe beaucoup de son temps à lire et à écrire, il tisse tout un réseau amical. Loin d’être un lieu d’esseulement, cette chambre devient un espace très riche de rencontres multiples, littéraires (avec le poète occitan René Nelli et l’écrivain François-Paul Alibert) ou philosophiques (avec Ferdinand Alquié et surtout Simone Weil, avec qui il sent une profonde affinité dans la quête mystique et l’approche en vérité de la souffrance [2]). À travers ces rencontres, comme à travers sa poésie, explique-t-il, il cherche à « apprivoiser [s]a blessure ». Il se demande : pourquoi la mort est-elle rentrée dans ma vie ? Ce mystique sans Dieu cherche à donner du sens à ce traumatisme qui l’a fauché en pleine jeunesse. Il veut comprendre l’incompréhensible, supporter l’insupportable.

Or, dans cette quête exigeante et féconde, Joe Bousquet va écrire une phrase de grande sagesse, une trouée de lumière : « Il s’agit beaucoup plus d’entrer dans son corps que d’en sortir [3] ».

Certes, il parle de son expérience et de son handicap. Mais ne peut-elle se généraliser, voire s’universaliser ? Qui aime parfaitement son corps, chaque partie de son visage et du reste de son corps ? Qui consent à cet organisme qui, passé un certain âge, sera toujours plus vieux, plus maladroit, plus lent, plus vulnérable ? Qui le respecte comme il respecterait son meilleur ami ou une personne âgée dont il devrait s’occuper ? Qui lui donne, donc se donne, le temps de sommeil, les activités physiques, la bonne nourriture (et seulement elle), etc., dont il a besoin ?

Voire, cette phrase ne peut-elle s’étendre à d’autres réalités que le corps ? Je songe à ces autres entités infimes que nous méprisons si usuellement que nous en prenons rarement conscience : le hasard, la matière, la mort (ma mort), les humbles insectes que nous foulons du pied (« Eh bien, refais-le, maintenant », disait Lanza del Vasto à un homme qui venait d’écraser d’un geste rageur je ne sais plus quel arthropode). Pour accorder tout son poids à ces dénis et la révolution-conversion introduite par l’aphorisme de Bousquet, on pourrait reformuler sa phrase en plaçant ces infimes à la place de « corps » qui se transformerait ainsi en variable. Par exemple : « Il s’agit beaucoup plus d’entrer dans le hasard que d’en sortir ».

Plus encore, ne peut-on élargir cet axiome sapientiel aux réalités les plus nobles ? Et remplacer, par exemple, corps par « salut », « autrui », « Dieu ». « Il s’agit beaucoup plus d’entrer dans le salut que d’en sortir », c’est-à-dire de seulement conjurer le risque de perdition.

Oui, grande est la tentation de se débarrasser du corps. Aussi les spiritualités philosophiques ou religieuses ont-elles souvent proposé comme salut ou bonheur de sortir du corps, de la souffrance, de la mort. Deux exemples parmi beaucoup. Pour atteindre l’ataraxie, Épictète utilise une métaphore devenue célèbre : notre existence est comme une escale lors d’une navigation. Nous ramassons des coquillages sur la plage. Mais, si beaux soient-ils, l’essentiel est de ne pas oublier le bateau et de monter quand le signal du départ est donné. Donc, si celui-ci retentit, le philosophe stoïcien recommande de laisser tomber les coquillages avant d’embarquer. De même, si la mort se présente, laissons femme, enfants et bien matériels sans nous retourner [4]. De la femme décédée, disons, non pas : « Je l’ai perdue », mais « Je l’ai rendue » [5]. La sagesse épicurienne ne dit pas autre chose. Un passage fameux de la Lettre à Ménécée conseille : « Accoutume-toi à penser que la mort avec nous n’a aucun rapport […], puisque précisément, tant que nous sommes, la mort n’est pas là, et une fois que la mort est là, alors nous ne sommes plus [6] ».

Religion de l’Incarnation qui confesse que le Fils de Dieu lui-même rentre dans notre monde, notre histoire et notre chair, le christianisme seul propose la voie de l’intégration : non pas exclure, mais inclure ; non pas poser, opposer ou juxtaposer, mais composer ; non pas amputer, mais purifier. Non pas sortir de son corps, mais y entrer. Non pas se fuir, mais se recevoir. Comme un don.

Pascal Ide

[1] Alain Robbe-Grillet, « Joë Bousquet le rêveur », 1953, Pour un nouveau roman, coll. « Critique », Paris, Minuit, 1986, p. 82.

[2] Cf. Monique Broc-Lapeyre, « Simone Weil et Joë Bousquet », Cahiers Simone Weil, mars 2002. Texte sur le site consulté le 29 janvier 2024 : https://cheminstraverse-philo.fr/philosophes/simone-weil/simone-weil-et-joe-bousquet-2/

[3] Joë Bousquet, Notes d’inconnaissance, Mortemart (Haute-Vienne), Éd. Rougerie, 1967. Je remercie le frère Éric de Clermontonnerre de cette référence.

[4] Épictète, Manuel, XI, trad. Jean Pépin, Les Stoïciens, éd. Pierre-Maxime Schuhl, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » n° 156, Paris, Gallimard, 1962, p. 1113.

[5] Ibid., p. 1114.

[6] Épicure, Lettre à Ménécée, trad. et éd. Daniel Delattre et Jackie Pigeaud, Les Épicuriens, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » n° 564, Paris, Gallimard, 1988, p. 193.