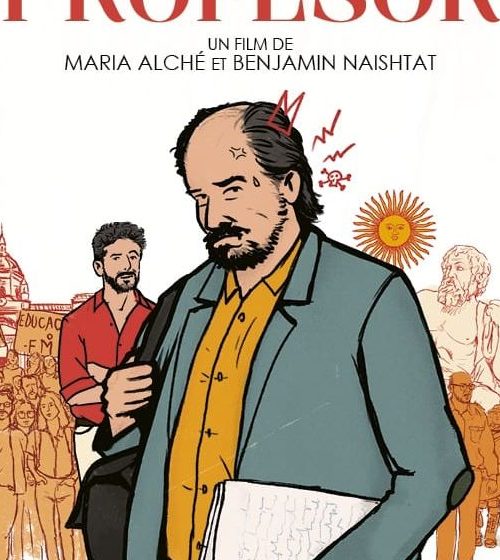

El Profesor (Puan), drame argentin de María Alché et Benjamín Naishtat, 2023. Avec Marcelo Subiotto, Julieta Zylberberg, Alejandra Flechner, Cristina Banegas, Andrea Frigerio, Mara Bestelli et Leonardo Sbaraglia.

Thèmes

Relation maître-disciple, libération.

Le film commence comme une comédie légère, mais s’avère être un drame qui n’est pas dénué de profondeur.

- Dès son entrée en scène, le professeur est présenté comme un doux rêveur qui est à ce point absorbé par la contemplation d’un pigeon qu’il en oublie sa classe, ses élèves et la matière enseignée ! Plus tard, la scène hilarante de la couche maculée nous montre un homme gentil, volontiers attentionné aux autres, mais encore plus inattentif au réel. Le digne émule de Thalès, le philosophe présocratique qui tombe dans un puits et qu’a immortalisé La Fontaine [1], arborera la même coiffure encore plus intraitée qu’indisciplinée et portera la même veste, le même jean, le même sac à dos informe, pendant tout le film, ou plutôt presque tout le film.

Ainsi, face à cet homme qui manque peut-être d’assertivité et de combativité, mais qui est fondamentalement bon, le « méchant » paraît bien être ce collègue un peu trop envahissant, un peu manipulateur, qui, au finish, se révèlera lâche (lors de l’affrontement avec les policiers), condescendant et utilitariste (ayant obtenu la chaire, il n’accepte Marcelo comme assistant que parce qu’il a besoin d’assurer des allers-retours avec l’Allemagne pour arrondir ses fins de mois).

- Toutefois, cette vision n’est-elle pas ingénument polarisée ? Le point de bascule du film nous fait prendre conscience que le nœud se trouve ailleurs. « Je ne vais pas faire de ma vie le mausolée de Caselli », déclare sans crier gare la veuve Doris Caselli (Alejandra Flechner) à Marcelo.

Dans une belle homogénéité entre le thème et le titre, nous comprenons soudain que la difficulté principale ne réside pas dans le caractère de cet homme sans doute plus mou que doux, mais dans la relation entre le maître et le disciple. Avant d’être ce « timide », comme l’affirme la doyenne, qui entretient une relation complexe et complexée à lui-même, Marcelo nourrit d’abord une relation fusionnelle avec son mentor dont il ne s’autorise pas à se décoller pour penser par lui-même. Un comble pour un spécialiste de la philosophie moderne dont le mot d’ordre a été donné par Kant dans son opuscule sur l’Aufklärung : « Aude sapere : ose savoir », c’est-à-dire « penser par toi-même » ! Il est tellement attaché à cette figure tutélaire qu’il ne peut s’en arracher. Certes, il a tout appris de lui, donc a été enfanté par sa parole vivante ; mais une parole ne vit qu’à raison du sens qui l’habite ; donc, à répéter la lettre, on finit par tuer cette parole. Et à la figer une fois le maître mort, tuer son héritage lui-même. Le mutisme lors de la cérémonie des adieux qui sidère encore davantage ses collègues que Marcelo lui-même est l’effet non pas d’abord d’une émotion paralysante, mais d’une trop grande identification avec le maître qui, devenu mutique par la mort, ne peut plus confirmer son puéril disciple devenant aphasique. Au fait, qui est donc « El professor » dont parle le titre dans une heureuse ambivalence ?

Cette parole libre et libérante de Doris éclaire rétrospectivement toute l’attitude de Marcelo. Elle permet ainsi de prendre conscience que son ennemi n’est pas le rival extérieur, mais le vilain canard intérieur. Dès lors, Rafael apparaît non pas tant comme un dangereux manipulateur que comme un opportuniste qui occupe la niche écologique laissée vacante par celui qui ne veut ni ne sait la prendre. La vertu morale réside dans la juste affirmation de soi conjurant les deux extrêmes de la philautie trop autocentrée de Rafael et la mésestime de soi du premier Marcelo.

La scène suivante, pour la première fois, Marcelo ose se regarder dans une glace. Or, l’on sait la valeur puissamment symbolique du miroir : celui qui s’y réfléchit (visuellement) réfléchit (intérieurement) et, dans l’idéal, re-fléchit (activement), c’est-à-dire assouplit, voire change d’attitude. Mais le professeur de philosophie n’a pas encore la ressource pour se déplacer. La scène d’après, il fait le tour du bureau-bibliothèque de son Rabbi, et sa femme l’y rejoint. Après lui avoir dit que c’était la seule pièce de la maison qu’elle n’avait pas voulu toucher depuis son décès, elle s’autorise symboliquement à introduire un changement, puis donne à Marcelo le dernier carnet de son mari. Celui-ci l’emporte précieusement et nous le retrouvons dans le bus en train de le parcourir avec passion. Indépendamment du contenu, la nouveauté du fait mérite d’être soulignée : pour la première fois (encore !), nous le voyons lire dans un transport en commun (ni bruyant ni bondé), et même lire tout court. Or, si Marcelo lit si peu (ce qui ne saurait manquer d’étonner de la part d’un intellectuel, de surcroît philosophe), c’est parce qu’il n’en éprouve pas le besoin et donc vit sur ses acquis. Ce faisant, il contredit là encore la grande loi égalisant vie et mouvement, donc acquisition de nouveauté : « Vivre, c’est changer », disait Newman. Mais le contenu mérite aussi qu’on s’y arrête : Marcelo découvre un carnet riche d’annotations variées, vivant, saturé de lignes serrée, constellé de graphiques où s’intercale même une photo (de ses étudiants ?). Et, là aussi pour la première fois, un sourire illumine son visage souvent si inexpressif. Toutefois une crainte pourrait nous saisir : en se passionnant pour ce contenu, Marcelo ne risque-t-il pas une nouvelle fois, de s’en servir comme prothèse mentale, d’autant que, inédit, cet écrit est le substitut rêvé de sa propre pensée ? La suite répondra mieux que toute argumentation.

En effet, les scènes vont alors s’enchaîner qui, discrètement, mais irréversiblement, attesteront la métamorphose qui continue à s’opérer. En cours, le professeur ose aborder la mort, un sujet étranger à son domaine de prédilection qui est celui là même de son maître, la philosophie politique ; or, en seconde intention, il s’affronte aussi à ce sujet tabou et vital : le deuil de son guide. Dans la dialectique de la pensée, seul celui qui tue symboliquement la pensée du maître accède à une pensée personnelle (toujours le « Aude sapere ! ») – vérité du complexe d’Œdipe –, à condition qu’il sache aussi en honorer l’héritage – erreur du même complexe !

Marcelo se donne aussi le droit d’être lui-même lors de l’anniversaire de son élève octogénaire, la pétulante Amelia (Zulema Galperín), en osant s’habiller en Dionysos, en transgressant les règles d’une urbanité hypocrite et en quittant les lieux. Ainsi, derechef pour la première fois, nous le voyons risquer un « non » (en acte sinon en parole) aux convenances qui est un « oui » à la vie. Plus tard, lors de la fermeture de l’université, Marcelo propose avec créativité de donner cours dans la rue et prend avec autorité la parole devant les étudiants et ses collègues, avant d’être emmené avec brutalité par la police – le tout en cohérence avec ses convictions et en contraste avec un Rafael qui, se taisant frileusement et invoquant la loi, montre qu’il fait passer ses intérêts (conserver son poste) avant ceux de ses élèves. Bien plus séducteur que séduisant, c’est bien à lui qu’il conduit étudiants et plus encore étudiantes (se ducere : « conduire à soi »).

Il reste au professeur Pena, dans un dernier acte, de se rendre à ce séminaire bolivien où des personnes simples, qui semblent étrangères à la « chose » universitaire, attendent et s’attendent à ce qu’il raconte « quelque chose de personnel », un témoignage ou une anecdote sur le maître bien-aimé. Marcelo répond par un acte inattendu et hautement polysémique : il ose chanter a capella la chanson qu’il a refoulée le jour où on la lui a demandée ; ainsi il achève dans le réel ce qu’il n’avait qu’ébauché en intention ; il chante en lieu et place d’un cours ou du moins d’un discours ; en ses paroles, il ouvre une espérance, donc un avenir (« Je continue d’attendre ») ; enfin, en chantant, il engage son cœur et sa personne et, visiblement ému, transmet cette émotion à son public : les yeux brillant, celui-ci lui renvoie que non seulement il peut être lui-même, mais que, en vérité, il est doué d’un réel talent oratoire. La voix de son maître est devenue la voix d’un maître. El profesor…

Pascal Ide

[1] Jean de La Fontaine, « L’Astrologue qui se laisse tomber dans un puits », Fables, L. II, fable 13, 1668.

Le professeur Eduardo Caselli, détenteur de la chaire de philosophie politique de l’université de Puan à Buenos Aires, meurt brusquement pendant son jogging. Son successeur naturel devrait être le professeur Marcelo Pena (Marcelo Subiotto), dont il fut le mentor. Mais, en dehors de ses cours où il excelle, Marcelo, qui est marié à Vicky (Mara Bestelli), est terne, maladroit et introverti. Alors quand débarque de l’étranger le beau, charismatique et séducteur Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), qui brigue lui aussi le poste, ses chances d’y accéder paraissent dangereusement tendre vers la nullité. Qui, de lui ou de son rival, obtiendra la place si convoitée ?