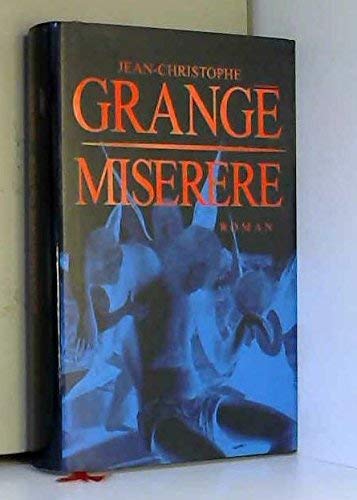

Miserere, le roman de Jean-Christophe Grangé [1], se caractérise d’abord, comme toujours, par son sens du suspense. Ici, particulièrement réussi. En effet, dès la première ligne, le lecteur se retrouve plongé dans le cœur de l’histoire qui est aussi le cœur de l’énigme, voire du mystère. Très vite, les questions, intrigantes, se multiplient et le lecteur se laisse d’autant plus aisément entraîné, qu’il sait que l’auteur, maîtrisant parfaitement son récit, n’intrigue que pour éclairer, qu’il tient toujours tous les fils en main et que, à un moment, il ouvrira cette main pour nous expliquer comment ils se nouent. Un autre trait de la patte « JCG » réside dans ce que j’appellerais l’art du retournement. La surprise de l’explication consiste, le plus souvent, à « retourner » la prétendue évidence. Par exemple (attention, « spoil »), en passant du cri de la victime au cri du meurtrier. Il y va plus que d’un habile sens du suspense. Le romancier fait aussi et ainsi entrer dans la psychologie de l’enquêteur, ici du policier, et de l’angle mort inévitable à l’esprit humain qui est hébergé par la finitude de sa condition corporelle et pérégrinante.

Ce récit se caractérise aussi toujours par la grande simplicité de la ligne narrative. Grangé qui donne volontiers dans le thriller, ne profite pas (j’allais dire « ne se prostitue pas ») dans le récit scoubidou, je veux dire dans le récit à plusieurs trames où l’une relance l’autre (sauf, un bref moment, au terme, lorsque les deux héros sont séparés, avant de se retrouver). Il tient le pari de maintenir la tension-attention en suivant une seule piste, donc, ce qui est à la fois beaucoup plus exigeant mais aussi beaucoup plus rigoureux et, au final, jouissif, en suivant tous les méandres de l’intrigue, en en épuisant les possibles.

Sans parler du style. De plus en plus nerveux, usant, voire abusant des propositions sans verbe. Non pas seulement pour faire haleter le lecteur comme les héros, à la recherche de la vérité, mais aussi pour lui faire ressentir, jusque dans sa chair, les fractures, les fragmentations que les victimes subissent, voire qui hachent tous les protagonistes.

Passons du style « JCG » au le contenu. Cet opus ne décevra pas les lecteurs de Grangé. Nous retrouvons, mais toujours renouvelés, ses thèmes qui, le plus souvent, tournent à l’obsession : les corps torturés, la description anatomique et complaisante des chairs déchirées, les psychismes eux-mêmes ravagés, le héros depuis toujours déjà compromis, le plus souvent à son insu, par un clivage qui le protège et que l’aventure dissoudra, pour sa rédemption ou sa perdition, etc. Nous retrouvons aussi ses traits propres, notamment cet univers au masculin, strictement au masculin. Certes, parce que, comme toujours, le roman met en scène exclusivement des hommes. Mais, plus encore, parce que l’univers Grangé est habité par une symbolique uniquement animus : les héros flics ; les personnalités dénuées de tendresse, sauf lorsqu’elles sont acculées à montrer leur vulnérabilité ; les relations presque toutes réduites à des rapports de force ; « au commencement, au milieu, à la fin était l’action » ; les seuls arrêts – il faudrait dire pauses – reconduits à des dépressions ou des moments de réflexion faisant le point de l’action et l’entretenant, nullement des moments de gratuité ; un temps qui est ici celui de l’accélération vertigineuse (tout se déroule en une petite semaine, me semble-t-il) ; etc. Une fois, dans Le Concile de pierre, l’écrivain s’est risqué à mettre en scène une héroïne féminine. Mais justement, beaucoup de ses traits, jusqu’au physique de la protagoniste emprunte au monde de l’homme.

Nous avons évoqué les concepts de « retournement », de « finitude », de « fragmentation », etc. Autant de thèmes métaphysiques. Car, même s’il semble en adopter certaines règles d’écriture et de contenu (comme la limpidité, le côté « lecture de pensée ») Grangé ne lorgne pas vers le thriller américain. Il propose toujours beaucoup plus qu’une histoire énigmatique et sanglante bien construite qu’on oublie aussitôt à peine le livre reposé dans la bibliothèque, avec peut-être, simplement, une impression de manque, seulement hormonale. Ici, il demeure un trouble sillage. Car le thème, unique, mais à variations, des romans de Grangé, c’est le mal, comme une métaphysique du mal. Deux signes. Ces récits mettent en scène trois types de protagonistes : les victimes, les bourreaux et les sauveteurs ; or, ils se configurent dans un triangle bien connu des psychologues (des thérapies brèves) qui est justement appelé « triangle dramatique de Karpman », autrement dit triangle du mal. Par ailleurs, le lecteur de Grangé sait combien, dans ses descriptions, il est à la recherche de paysage sauvage, désert, emmêlé (de la forêt équatoriale), en tout cas violent. Chez lui, le mal n’est pas seulement ce qui ronge et pourrit le cœur de l’homme, mais ce qui déjà imprègne la nature, jusqu’à un lever de soleil.

Et l’auteur continue à l’approfondir. Pour le dire d’un mot, il semble chercher à isoler et mettre en scène le mal dans sa pureté. Ici, cette pure figure adopte deux traits, qui sont nouveaux : l’enfance et la voix. L’enfance, même si elle s’avère martyrisée, et de la plus atroce manière, est aussi l’auteur de la souffrance. Et la voix, dans sa quasi-immatérialité, rend la puissance mortifère du mal, sa pointe plus acérée, plus pénétrante, plus mortelle. Comme dans Le serment des limbes, et plus profondément que la perspective vaguement New age du Concile de pierre, la dimension religieuse est convoquée. Passons les attaques contre la religion catholique (la pédophilie qui semble une tare de l’Église catholique, le diocèse de Paris étant accusé, sans nul argument, d’avoir protégé les bourreaux, « rien à voir avec la dureté de la religion catholique » : p. 405 ; etc.) ; l’on a parfois l’impression que l’auteur veut se faire pardonner le héros trop catholique de l’histoire précédente. Comme s’il devait montrer qu’il n’est pas dupe de la perversion intrinsèque du christianisme surtout catholique. En le prenant comme bouc émissaire, Grangé est bien le fils de son temps ; comme il en partage les tabous : par exemple, en s’interdisant de nommer la responsabilité possible des enfants, en les excusant secrètement. Mais revenons à la présence de la religion. Dans son incursion, sa plongée dans le mystère du mal, Grangé a compris que seule la mystique lui donnait sa profondeur.

Telle est la thèse constante, partagée par les héros tout au long des livres : l’homme est pire qu’une bête ; il est rongé de l’intérieur par le mal. Et ce pessimisme est irrévocable : « Le plus triste, vraiment, c’est qu’il y ait une telle haine au fond de chacun de nous. Sans exception » (p. 274). Pourtant, contrairement à ce que l’auteur ou son lecteur pourrait croire, ne nous est offerte ici qu’une vision très limitée du mal ; plus encore, nous demeurons à la surface. En effet, le seul mal dont il nous est parlé est le malum poenae, le « mal de la peine » ou violence subie, versus le malum culpae, le « mal de la faute », ou violence voulue, c’est-à-dire le péché qui, engageant la liberté, est autrement plus radical et constitue la source fréquente du premier mal.

Une première conséquence en est que le bourreau, c’est l’autre homme – ou bien l’autre dans le cœur de l’homme. Dans le premier cas, le mal est isolé et externalisé, dans le second, il est chosifié au lieu de surgir des profondeurs de la liberté qui a délibérément choisi le mal.

Où sont les actuels Bernanos qui auront la lucidité, mais surtout l’immense humilité, une humilité qui ne peut qu’être reçue, pour sonder le cœur orgueilleux, le cœur vraiment diabolique ? Les romans actuels, obsédés par le mal, ne font qu’osciller entre psychologisation, imprécation victimaire (et l’Église catholique est la proie rêvée). Aucun n’a le courage de nommer la vérité : la volonté coupable.

La seconde conséquence est beaucoup plus redoutable. Au mal répond le salut. Si le terme « rédemption » apparaît souvent, si le héros est à la recherche du salut, comment le recevoir lorsque le Ciel est vide et que sur terre, non seulement il n’y a pas de pardon, mais amour. Je n’ai pas fait assez attention pour pouvoir le certifier, mais il me semble que le terme n’apparaît pas une seule fois dans ces 500 pages. Et l’amitié entre les deux héros est plus celle de deux loosers terriblement esseulés qu’assemblent leur blessure. Plus encore, face à la souffrance érigée en mal absolu et un « méchant » identifié à l’autre, le rédempteur ne peut être qu’un « punisseur ». Si le mal est pur, le sauveur devient un purificateur. Autrement dit, Grangé tend vers la solution la plus tentante et la plus simpliste du mal que, tout, dans le christianisme, a cherché à conjurer : l’explication dualiste qui suit toute civilisation, toute religion comme son ombre méphitique. La séduction dangereuse exercée par Grangé ne réside pas d’abord dans le voyeurisme, mais dans le manichéisme.

Pascal Ide

[1] Jean-Christophe Grangé, Miserere, Paris, Albin Michel, 2008.