La nature nous enseigne que les petits sont non seulement utiles, mais indispensables ; ils sont non seulement nécessaires à certains moments, mais constamment ; ils le sont non seulement pour certains vivants, mais pour tous, les plantes, les animaux et les hommes [1]. Pour le montrer, nous allons étudier le microbe, non pas en lui-même, mais dans sa relation avec les autres vivants. Triple, voire quadruple va donc être la nouveauté, voire la révolution, introduite dans notre vision de ce monde des microorganismes. La première touche l’être, et donc le vrai : nous allons passer d’une vision autonomiste ou plutôt indépendantiste et individualiste où les grands organismes vivants (végétaux, animaux et humains) vivent bien séparément des microbes, à une vision relationniste, systémique, holiste, qui noue les liens plus étroits et mutuels entre les deux types de vivants. La deuxième concerne le bien : nous allons transiter d’une vision massivement négative du microbe vu comme un agent pathogène à une vision massivement positive où le microbe, notamment la bactérie devient un partenaire bienfaisant et absolument nécessaire. De ce deuxième changement en découle un troisième concernant notre relation au microbe : nous allons nous convertir d’une vision massivement polémique (du grec polémos, « guerre ») ou agonistique (du grec agonè, « combat ») de ce petit monde où primerait la compétition à une vision massivement collaborative, voire « amorisée » où prime la coopération, ce passage étant autant théorique (et concernant donc la vision darwinienne centrée sur la lutte) que pratique (et présentant des incidences sur notre pratique médicale et hygiénique). Et derrière cette « conversion » intellectuelle se joue une dernière « conversion », affective : passer de la peur de ces « petites bébêtes » invisibles qui pulullent à l’émerveillement pour ces « petits » qui œuvrent à notre service jusqu’à disparaître non seulement à nos yeux, mais dans leur être.

Nous allons nous aider des travaux et de la vision remarquables de Marc-André Selosse, professeur-chercheur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris et professeur invité à l’université de Gdansk en Pologne, et à l’université fédérale de Viçosa au Brésil, éditeur de revues scientifiques en sciences naturelles [2]. Spécialiste de la symbiose [3], il a rédigé un ouvrage qui n’hésite pas à conjuguer les informations scientifiques les plus précises et les plus rigoureuses, avec la vision la plus large et la plus philosophique [4], où nous allons puiser (1), non sans prendre du recul avec son interprétation (2), afin d’en proposer une autre, inspirée par la métaphysique (3) et l’amour-don (4).

Pour une première approche du microbiote, je renvoie à l’autre article sur le site, plus bref et plus général : « Le microbiote humain. De l’interprétation polémique à l’interprétation systémique ».

1) Exposé scientifique

a) Thèse

Tous les vivants dépendent intimement et nécessairement des microbes.

Chaque concept de cette problématique mérite d’être pris en compte. Comme il s’agit d’une relation (« dépendent »), il convient d’en considérer les trois termes : les deux corrélatifs et la relation elle-même.

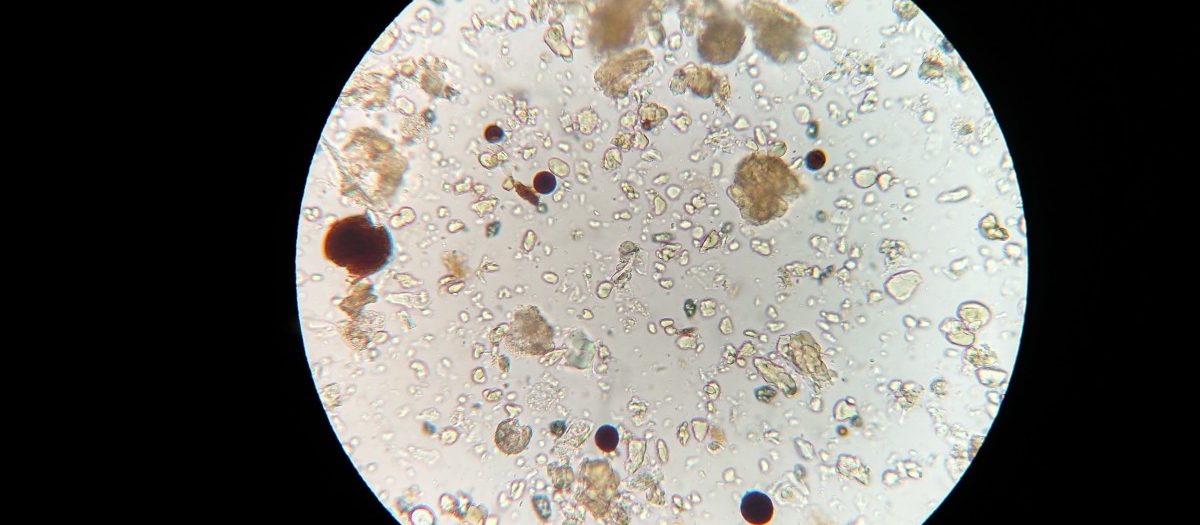

Microbes doit s’entendre non pas au sens flou qui est celui de l’usage courant, mais au sens intentionnellement large du scientifique et vulgarisateur qui recouvre tous les microorganismes, en particulier : bactéries (qui sont des procaryotes), algues (qui sont autant procaryotes qu’eucaryotes), champignons (qui sont des eucaryotes), virus (qui, parasites obligatoires, ont un statut ambigu) – que la biologie distingue aujourd’hui des deux grandes catégories traditionnelles, végétaux et animaux [5].

Les vivants regroupent tous les êtres organiques autres que ces microbes, c’est-à-dire surtout les végétaux, les animaux et les hommes, ainsi que leur ensemble, c’est-à-dire l’écosystème. Mais ils concernent les microbes aussi eux-mêmes qui peuvent bénéficier de cette dépendance : par exemple, une bactérie peut héberger un virus avec lequel elle vit en symbiose.

Cette dépendance est une relation d’un type particulier. On peut la notifier à partir de différentes caractéristiques. Primo, il s’agit d’une relation fondée sur le don, c’est-à-dire sur la donation et la réception. Secundo, il s’agit d’une relation réciproque ou mutualiste (symbiose), et non pas d’une relation asymétrique (parasitisme). À ce sujet, existe une querelle terminologique. Le terme symbiose présente une signification large qui recouvre les deux types d’interaction : symétrique et asymétrique ; et une signification restrictive qui réserve le sens de ce terme aux seules interactions à bénéfices mutuels. Le français adopte le sens restreint, alors que l’étymologie, autant que l’usage anglais adopte le sens large. Aujourd’hui prévaut ce deuxième sens (large), qui est aussi celui des travaux d’Anton de Bary en 1879 [6]. En effet, si le terme est apparu sous la plume du biologiste allemand Albert Bernhard Frank (1839-1900), qui propose le terme de « Symbiotismus » en 1877 [7], il ne prend son envol que par les travaux de son collègue et compatriote – qui d’ailleurs ne le cite pas ! – de Bary (1831-1888), qui étudie au microscope les stades de croissance et de reproduction des lichens, et constate que ceux-ci sont l’association entre une algue et un champignon ; dès lors, il définit la symbiose comme la vie en association de différentes espèces [8], incluant donc le parasitisme [9]. Tertio, il s’agit d’une relation intime : les deux termes sont intimement unis, voire l’un des deux peut être intériorisé dans l’autre (on parle alors d’endosymbiose).

Enfin, cette relation active exprimée par le verbe est modulée par une modalité qui est elle-même signifiée par un adverbe, ici nécessaire. Cette nécessité signale que cette relation n’est pas accidentelle ou rare, mais constitutive de l’opération, plus, de l’être, du vivant. Par voie de conséquence, elle est non seulement fréquente, mais constante.

b) Quelques présupposés concernant les microbes

Même si notre propos est d’étudier les relations entre les microbes et les grands organismes, relevons quelques données quantitatives propres aux microbes.

1’) Les bactéries

La bactérie est un être vivant (c’est-à-dire possédant les trois opérations caractéristiques : nutrition, croissance et reproduction), unicellulaires (ce qui est une conséquence obligatoire : tout être animé est des trois parties intégrales composant la cellule : membrane externe, cytoplasme et noyau) et procaryote (dont le noyau est dénué de membrane le distinguant du cytoplasme).

On estime qu’existent sur la Terre 10 000 milliards de milliards de milliards (1031) de bactéries, soit un milliard de fois plus que d’étoiles (100 milliards de galaxies contenant chacune 100 milliards d’astres) [10].

Un seul gramme de notre sol compte plus d’1 milliard de bactéries et celles-ci appartiennent à plus d’1 million d’espèces différentes.

Un millilitre d’eau océanique contient, quant à lui, de 10 000 à 1 million de bactéries.

2’) Les champignons

Le champignon est un être vivant eucaryote unicellulaire ou pluricellulaire. Son statut est original. D’un côté, comme le végétal, il est pourvu d’une paroi chitineuse ou cellulosique, immobile et autotrophe (il se nourrit de molécules organiques directement prises dans le milieu). De l’autre côté, contrairement au végétal, il est dépourvu de chlorophylle et/ou de plaste, donc est hétérotrophe vis-à-vis du carbone (d’où, nous allons le voir, leur connexion aux plantes). En fait, aujourd’hui, à cause de son ambiguïté, le terme « champignon » désigne un taxon obsolète.

Quoi qu’il en soit, leur nombre est impressionnant : un gramme de sol héberge de mille à cent mille espèces de champignons.

3’) Les algues

L’algue est un être vivant capable de photosynthèse (donc, de prime abord végétal) et aquatique (son cycle de vie se déroule en général dans l’eau) et elle est la base principale des chaînes trophiques présentes dans les eaux douces, saumâtres et marines.

Leur nombre dépasse le millier par millilitre. Ainsi, avec les bactéries, elles pulullent dans les eaux qui sont loin d’être aseptisées. Et les deux représentent 90 % de la biomasse marine totale.

b) Un fait végétal : le mycorhize

Pour montrer la thèse, nous allons procèder à une induction à partir de quelques cas exemplaires, tirés des différents règnes : végétal, animal, humain.

1’) Les objections

De prime abord, un partenariat d’un champignon avec une plante est au mieux anecdotique, donc inutile ou, au pire, coûteux, donc dangereux. En effet, les racines doivent fournir aux champignons des vitamines. On a même calculé que l’entretien de ces mycorhizes engloutit 10 % du produit total de la photosynthèse de la plante pour les endomycorhizes et de 20 à 40 % pour les ectomycorhizes.

De plus, nous avons tous appris que les racines des plantes ont des cellules qui sont dotées de « poils absorbants ». Or, le poil accroît la surface, donc la communication et l’échange. Donc, la plante a tout ce qu’il faut pour être autonome. Autrement dit, le recours à un champignon ne présente aucun avantage.

2’) Les faits

a’) Faits solitaires

1’’) Les champignons

Le fait est aujourd’hui largement documenté : presque toutes les racines des plantes sont associées à des champignons : en l’occurrence « 90 % des plantes dépendent de champignons [11] ». Au point qu’un nouveau mot a été inventé, le mycorhize (du grec mukes, « champignon », et rhiza, « racine »). Celui-ci se présente sous deux formes : ecto- et endomycorhize. Dans la première, le champignon est présent sur la racine (ecto, « dessus ») et entre les cellules végétales. Dans la seconde, le champignon est présent au sein de la racine (endo, « dedans ») et donc dans les cellules végétales : il y forme des arbuscules intracellulaires. Autrement dit, l’endomycorhize est un cas d’endosymbiose. La seconde est beaucoup plus présent que la première.

La combinaison plante-champignon est mutualiste, donc symbiotique au sens étroit du terme. L’expérimentation le confirme. Par exemple, un résineux, le douglas (Pseudodotsuga menziesii), très utilisé pour reboiser les terres agricoles, étant pauvre en ectomycorhiziens, bénéficiant d’une inoculation artificielle en pépinière par un chmapignon, le laccaire (Laccaria bicolor), peut produire jusqu’à 60 % de bois en plus au bout de dix ans. Toutefois, dans environ 15 % des cas, les bénéfices de l’interaction ne sont pas réciproques : l’apport fait par le végétal en molécules carbonées (métabolisées par photosynthèse) n’est pas contrebalancé par un apport suffisant du champignon.

2’’) Les bactéries

Ajoutons que nous nous concentrons sur l’exemple de la symbiose plante-champignon. Mais le microbiote rhizosphérique (c’est-à-dire la partie de la terre se trouvant autour des racines des plantes) s’étend aussi aux bactéries. C’est ainsi qu’il y a en moyenne entre 100 millions et un milliard de bactéries par gramme de sol, appartenant à des dizaines de milliers d’espèces différentes. Voire, ces bactéries sont endophytées, c’est-à-dire sont présentes dans les cellules de la plante, sans que l’on soit en droit de parler d’infection (du moins au sens pathologique et donc négatif du terme). C’est ainsi qu’un tissu de plante saine contient d’une myriade (10 000) à une myriade de myriades (100 millions) de bactéries par gramme ; cette quantité est moindre que la rhizosphère (100 fois moins), mais très conséquente.

Le microbionte comprend aussi les virus.

b’) Faits solidaires

Nous noterons un autre fait sans nous y attarder, car il est développé dans d’autres études relatives au végétal : loin d’être isolées, les champignons sont connectés en réseau et ils connectent entre eux les plantes. Autrement dit, les plantes sont triplement solidaires et non pas solitaires : par leurs racines, elles sont toujours en interaction avec un champignon ; un arbre est connecté à plusieurs champignons ; un champignon est connecté à plusieures arbres. Bref, par le champignon, elles constituent un écosystème. Par exemple, un ectomycorhize comme le Rhizopogon colonise en moyenne le sol par ses hyphes sur une surface de 1 à 10 mètres de diamètre. Ce faisant, il connecte en moyenne les racines d’une dizaine de pins voisins, mais différents. Mais, dans l’autre sens, le pin, lui, est associé à d’autres champignons, parfois des centaines.

Il y a plus : la diversité est aussi génétique. D’une part, les champignons sont génétiquement divers. C’est ainsi que Marc-André Selosse a observé dans la forêt corse du Fango deux espèces d’arbres (l’arbousier et le chêne vert) liés à pas moins de 500 espèces de champignons, 70 % étant d’ailleurs communes aux deux hôtes végétaux. D’autre part, des arbres eux-mêmes d’espèces, donc de génomes, hétérogènes, peuvent partager un même symbiote mycorhizien. Par exemple, la truffe noire, que l’on dit être amie des chênes, peut en fait aussi apprécier les noisetiers, les hêtres et les pins. Sa seule exigence est le sol calcaire.

3’) L’histoire

Dès 1840, un forestier allemand, Theodor Hartig (1805-1880), écrit et dessine une mycorhize, montrant une structure complexe et réticulée. Toutefois, ignorant la présence d’un champignon, il pense que cette structure est d’origine racinaire. Encore aujourd’hui, l’on parle de « réseau de Hartig » pour désigner ce que l’on sait être un réseau d’hyphes entre les cellules des racines (il s’agit donc d’ectomycorhize).

Visionnaire, Albert Frank a observé le premier type d’interaction entre champignons et végétaux ; mais sa découverte fut considérée comme une simple curiosité. Il a fallu attendre le mycologue français Pierre-Augustin Dangeard (1862-1947) pour que l’on prenne cette observation au sérieux et que l’on découvre le deuxième type de mycorhize. Toutefois, la vision de Dangeard est négative : il voit dans l’endomycorhize un phénomène de parasitisme. Il fera école, par exemple dans le manuel de référence du biologiste français Maurice Calluery, publié en 1922 et réédité jusqu’en 1950.

C’est seulement dans les années 1950 que les expériences montrent que l’action du champignon est positive. En effet, l’inoculation d’un champignon dans un sol stérile améliore la croissance des plantes. Inversement, l’absence de mycorhize conduit à une inhibition de la croissance.

À partir de là, les expériences vont se multiplier et confirmer l’importance des échanges mycorhiziens. Par exemple, des membranes à mailles très fines ou un tranchage régulier du sol empêchent la connexion des plantules avec le réseau de champignons. On observe alors que, d’un côté, jeunes plantes poussent moins bien et que, de l’autre, les champignons eux-mêmes se développent moins. Les expériences expliquent aussi comment procèdent les apports respectifs des deux vivants, autrement dit les échanges. Par exemple, on fournit une molécule enrichie en un isotope radioactif (comme le carbone 14) à l’un des partenaires ; or, on observe que cette molécule est présente dans l’autre ; donc, il y a eu transfert.

Enfin, du point de vue pédagogique, les manuels d’enseignement du secondaires ont longtemps vécu sur le fantasme d’une plante autonome. Par exemple, ils se fondent sur des observations de plantes en germination ; or, celles-ci comportent des poils absorbants actifs. Toutefois, c’est oublier que cette particularité est transitoire, car elle ne caractérise que la jeune plantule. Il faudra attendre les années 2010-2015 pour qu’enfin, l’on enseigne que la symbiose est majoritaire chez les plantes.

4’) Les causes

Pour quelle « raison », la nature « veut »-elle cette symbiose du champignon et de la plante ? Comme toujours, les finalités sont multiples, les causes sont analogues (ici du point de vue de la cause finale). Les fins sont soit individuelles, soit collectives. Individuelles, elles sont soit opératives (concernant les fonctions ou actions), soit entitatives (concernant la substance). Opératives, elles couvrent les différentes opérations caractéristiques du vivant : avant tout la nutrition, mais aussi la croissance et la reproduction. Nous ne donnerons que quelques illustrations.

a’) La nutrition microbienne des plantes

La finalité la plus évidente du réseau entre plantes et champignons est l’alimentation. En l’occurrence, l’apport et la distribution de nutriments. En fait, l’on peut distinguer deux cas : soit la symbiose concentre des aliments déjà là ; soit elle fabrique du nouveau.

Telle étant la fin, quel est le mécanisme qui permet de l’atteindre et donc explique le processus de nutrition ?

1’’) La nutrition par concentration

a’’) Explication physique

Le champignon enveloppe l’extrémité des racines des plantes avec ses hyphes très serrés qui forment comme une chaussette. Or, la présence du champignon conduit la racine, par la médiation d’une hormone végétale, l’auxine, à se ramifier par dichotomie, c’est-à-dire par bifurcation. Or, celle-ci augmente la surface. Donc, l’interface entre champignon et plante s’accroît. De fait, le champignon peut s’insinuer entre les cellules de la plante, les décoller et constituer un véritable réseau intercellulaire. Or, l’interface est le lieu de la communication. Pour une raison qui tient à la structure ontophanique : la profondeur ne se donne que par la surface. Donc, la présence du champignon permet une maximisation de sa communication avec la plante, autrement dit de plus riches échanges. Et ce qui est vrai de l’ectomycorhize l’est encore plus de l’endomycorhize. Ainsi « le réseau de Hartig des ectomycorhizes et les arbuscules intracellulaires des endomycorhizes sont de formidables surfaces d’échanges nutritionels entre les partenaires [12] ».

L’on a même pu calculer l’efficacité du champignon. Les hyphes sont de très fins filaments d’un diamètre moyen d’un centième de millimètre. Or, en regard, les racines les plus fines ont un diamètre d’au moins un dixième de millimètre. Donc, pour une même longueur, un hyphe représente une biomasse 100 fois moindre que celle d’une racine. Or, l’énergie est proportionnelle au volume ou plutôt à la biomasse. Donc, le coût énergétique de la mise en place des hyphes est bien moindre que celui des racines.

De plus, la finesse permet de pénétrer même des terrains peu solubles. C’est ainsi que les hyphes peuvent atteindre des éléments nutritifs à plusieurs dizaines de centimètres de la racine. Ainsi les hyphes des champignons mycorhiziens constituent le contact médiat (ou indirect) que la plante noue avec le sol.

Ces différentes raisons conduisent à des différences quantifiables entre les deux réseaux, de racines et de champignons. On peut l’illustrer à partir des trois dimensions. Dans une prairie, à chaque mètre de racine correspond 10 kilomètres, soit dix mille fois plus d’hyphes de champignons (en l’occurrence connectés aux mycorhizes). Sous 1 m2 de sol, la surface des hyphes représente environ 100 m2. Enfin, 1 cm3 de sol contient entre 100 et 1 000 m d’hyphes.

b’’) Explication chimique

Pour faire bref et simple, d’un côté, le champignon apporte le matériau. En effet, seule, la plante n’accède qu’aux minéraux solubles. En revanche, le champignon explore et exploite le sol, concentrant l’eau, les minéraux insolubles nécessaires à la nutrition et les molécules constitutives du vivant, azote, phosphore, ainsi les oligoéléments (cuivre, zinc, etc.). De son côté, la plante apporte la forme, c’est-à-dire sa capacité à transformer. En effet, celle-ci suppose de l’énergie ; or, la plante est capable de photosynthèse, donc de synthèse de biomolécules ; donc, le végétal apporte au champignon les molécules carbonées qui lui manquent. Autrement dit, plus passif, le champignon agit plus sur le mouvement local, la translation, alors que, plus active, la plante agit plus sur le mouvement qualitatif, la transformation.

Précisons les mécanismes du côté du champignon. Un premier mécanisme concerne le matériau minéral directement. Les roches présentent d’infimes craquelures ; or, les hyphes, du fait de leur finesse, peuvent pénétrer dans les microfailles ; les champignons sont donc mis en présence des cristaux de roches sans que pour autant ceux-ci soient dissouts dans l’eau. Or, ils possèdent des acides organiques. Or, les acides dissolvent les minéraux. En même temps, les champignons proposent aussi une base organique, par exemple des acides aminés comme le citrate ou l’oxalate ; or, ceux-ci piègent les ions qui, de nouveau isolés comme dans la roche, recristalliseraient. Voilà comment le champignon a accès à des ressources ioniques insolubles, donc indisponibles pour la plante : par exemple, les cristaux contenant du potassium comme le feldspath, ou du phosphore comme l’apatite.

Un second mécanisme ectomycorhizien s’attaque au matériau minéral indirectement en passant par la matière organique morte qui le contient, par exemple, une feuille tombée. Le champignon produit une enzyme ; or, celle-ci dissout la matière organique contenant l’azote et le phosphate ; or, du fait de leur petite taille, ces molécules sont assimilables. Donc, le champignon apporte à la plante des réserves en azote, en phosphate qui complètent l’alimentation de la plante.

c’’) Précision. Nutrition avec régulation

L’avantage de la mycorhize concerne la modalité même de la nutrition, à savoir la régulation. La nutrition, quelle qu’elle soit, est un acte qui se tient dans un juste milieu. Autrement dit, le vivant a besoin d’une certaine quantité de nutriments, ni trop, ni trop peu. Or, c’est le champignon qui apporte certains aliments à la plante et celle-ci a la possibilité d’interrompre son association avec celui-là quand elle « veut ». Donc, le mycorhize joue le rôle d’un volant régulateur ; il est médiateur de médiété.

2’’) La nutrition par enrichissement

Ici, la symbiose invente du nouveau. Prenons l’exemple de la fixation de l’azote chez les légumineuses. Sans entrer dans le détail [13], en 1886, des agronomes allemands ont fait pousser des pois dans un sol pauvre en azote. Et ces sols étaient de deux espèces : stérile ou non stérile, c’est-à-dire contenant de nombreuses bactéries. Or, ils observèrent que les pois plantés dans le sol non stérile croissaient mieux que ceux poussant dans le sol stérile.

La cause en était que les pois de la première sorte possédaient beaucoup plus d’azote, qui est l’élément de base constitutif des acides aminés, donc des protéines, qui sont les biomolécules structurales. Voire, et c’est là une énigme, les plantes possédaient une teneur totale en azote supérieure à celle contenue dans le sol. Comment était-ce possible ? D’où provenait donc l’atome ?

Les légumineuses présentent des petits renflements blanc rosé sur leurs racines : on les appelle nodosités. On peut les observer à condition de déterrer avec beaucoup de précaution les racines d’un trèfle ou d’une luzerne. Précisément, autant les pois du sol non stérilisé présentent des nodosités, autant ceux du sol stérilisé n’en possèdent pas. Or, un autre fait concomittant est riche d’enseignement : les nodosités sont riches de bactéries (à raison de centaines de millions), qui sont en endosymbiose avec la plante. Ne doit-on donc pas conclure de là que la symbiose avec les bactéries est porteuse d’azote ?

Mais allons plus loin dans l’explication. Passons du fait au constat. En 1888, les chercheurs isolèrent les bactéries des nodosités en les repiquant sur des milieux de laboratoire pauvres en azote. Ils les appelèrent Rhizobium leguminosarum (littéralement : « légumineuses vivant grâce aux racines »). Or, ce Rhizobium offre la particularité de fixer l’azote présente dans l’atmosphère. Donc, il peut enrichir la plante de l’azote non plus terrestre, mais céleste. Voilà pourquoi l’on observe que la plante naît du ciel beaucoup plus que de la terre. Comme l’azote constitue 78 % de notre atmosphère, il constitue, en tout cas encore aujourd’hui, un élément quasi-inépuisable.

b’) La protection

Une autre finalité des connexions entre plante et champignons est la protection [14] : des parties aériennes, des racines. C’est ainsi que les plantes mycorhizées résistent mieux aux agents toxiques (bactéries ou autres champignons) que les plantes artificiellement privées de leurs interactions mycorhiziennes.

c’) La communication

Le réseau mycorhizien exerce d’autres fonctions comme l’échange de signaux. En effet, l’alerte est une des formes de signaux. Or, l’on a observé que, une plante ayant été infectée par un champignon pathogène ou dévorée par un insecte herbivore, les plantes avoisinantes qui ne sont pas encore touchées, mettent en place un système de défense un ou deux jours plus tard. La coïncidence semble être le signe d’une corrélation causale, en l’occurrence, la transmission d’une information par le réseau mycorhizien.

Allons plus loin. Autant, dans la symbiose, les avantages réciproques sont patents, autant ici, le bénéfice que la plante ou le champignon tire d’alerter les voisins ne l’est pas. Nous nous trouvons peut-être devant un cas de solidarité plus gratuite, de ce que notre relecture philosophique appellera un analogue de l’amitié vertueuse ou de la norme personnaliste.

d’) La forme du végétal

L’interaction mycorhizienne rétroagit jusque sur la forme du végétal. Les « microbes taillent les plantes », dit Marc-André Selosse [15]. Autrement dit, la symbiose ne concerne pas seulement la fonction, c’est-à-dire l’agir, mais aussi structure, c’est-à-dire l’être, de la plante. Voici l’un des mécanismes morphogénétiques. La chaleur du rayonnement solaire engendre l’évaporation de l’eau par les stomates (c’est d’ailleures cette évaporation qui explique la fraîcheur que nous éprouvons en nous asseyant sur l’herbe ou sous les feuillages des arbres). Or, ces stomates s’ouvrent ou se ferment en fonction de l’eau disponible dans le sol, de la lumière et de la température ambiantes, afin de maintenir un milieu constant en eau à l’intérieur de la plante et la présence d’une ascension de la sève. Or, les champignons mycorhiziens modifient directement l’ouverture des stomates et, indirectement, apportent plus ou moins d’eau à la plante. Donc, ces microbes que sont les champignons influent la circulation de l’eau qui elle-même rétroagit sur la forme de la plante. [16]

c) Des faits animaux

1’) La nutrition de la vache

La vache est un exemple tellement paradigmatique d’endosymbiose que Selosse lui consacre pas moins d’un chapitre [17].

a’) Problèmes

Le problème qui se pose à la vache est celui de son alimentation. Ainsi qu’on le sait, la vache est un herbivore placide qui passe sa journée à « mâchouiller » de l’herbe. Or, l’herbe, comme, de manière générale les végétaux, est pauvre en azote (atome de base notamment des protéines) et peu digeste. En effet, la matière sèche l’herbe est constituée à 90 % de grosses molécules constituant sa paroi, la cellulose et la lignigne. Or, la vache ne peut en rien les digérer, ainsi que le montre l’observation des bouses au microscope. Alors, comment le mammifère se nourrit-il ?

Par ailleurs, la vache a un sang peu concentré en sucre ; pourtant, elle a de hauts besoins en énergie. Plus encore, elle présente cette caractéristique d’avoir une température interne particulièrement élevée, à savoir 40 °C, ce qui explique pourquoi nos ancêtres fermiers chauffaient leurs bâtiments en les plaçant au rez-de-chaussée. D’où provient donc son énergie ?

b’) Solution. Mécanismes

1’’) Le travail du rumen

La nature a inventé une solution très ingénieuse : en amont de l’estomac (c’est pour cela que l’on parle d’organe prégastrique) se trouve une poche particulièrement volumineuse, le rumen, qui reçoit l’herbe broutée. Représentant entre 8 et 15 % du poids du ruminant, elle peut atteindre un volume impressionnant (100 litres, voire 250 chez les plus grosses vaches). Dans ce contenant, l’on trouve de très nombreux microbes – constituant la moitié de la masse sèche, ils sont concentrés à raison de 1011 par millilitre –, des champignons – à raison de 105 par millilitre – et des paraméciées du groupe des Ciliés – à raison de 107 par millilitre –. En milieu fermé, donc sans oxygène, tout ce micropeuple fermente et produit une grande quantité de gaz (pas moins de 1 000 litres par jour !) de nombreuses espèces : d’abord du méthane (pas moins de 500 litres par jour !), hydrogène, acides gras volatils (l’acétate, le propionate, le butyrate). D’ailleurs, ce sont ces derniers (les acides gras volatils) qui font l’odeur forte caractéristique de la vache – odeur de la vache propre, que l’on retrouve du lait fraîchement trait, évanescente, que l’on ne doit pas confondre avec celle de l’étable, qui est surtout due aux excréments. Surtout, cette intense production gazeuse produit le ruminant à éructer ses excès de gaz. Sans rien dire des émissions de métahne d’origine humaine (le cheptel bovin en produit un tiers et contribue à 5 % de l’effet de serre anthropogène).

Or, tout ce microbiote exerce différentes fonctions. D’abord, les bactéries et les champignons digèrent les débrisvégétaux, surtout la cellulose. Ensuite, les Ciliés se nourrissent des bactéries et des spores de champignons, régulant donc l’apport des premiers. Enfin, les acides gras volatils possèdent une finalité énergétique, couvrant 80 % des besoins en énergie des cellules. C’est eux qui expliquent comment la vache compense son déficit sanguin en glucose. Conséquence : la température si élevée de l’animal s’explique par l’intense activité du microbiote.

2’’) En aval du rumen

Mais nous n’avons pas encore résolu notre difficulté : d’où proviennent l’énergie et les nutriments de la vache qui ne peut digérer la lignine et la cellulose ? Il faut continuer à suivre le processus de digestion. La vache possède d’autres poches : le bonnet, le feuillet et l’estomac. Pour faire simple, le bonnet et le feuillet recueillent l’eau et les sels minéraux, qui passent directement dans le sang. Le jus concentré qui demeure se divise en deux : les particules d’une taille supérieure à 2 millimètres retournent vers le rumen qui doit les fractionner ; celles d’une taille inférieure sont emmenées dans l’estomac. Or, celui-ci secrète en particulier une enzyme, le lysozyme, qui représente pas moins de 10 % des protéines digestives. Or, le lysozyme digère le contenu cellulaire des bactéries. Donc, grâce à cette enzyme, mais aussi aux autres et à l’acidité, sont digérés les lipides, les protéines et l’ADN des microbes. Il reste à l’intestin grêle de poursuivre et d’achever le travail de digestion et d’absorption des différentes biomolécules atomisées, élémentarisées (lipides simples, sucres simples, acides aminés, acides nucléiques). Redisons-le, les fragments d’herbe qui se retrouvent ici, mais déjà après le feuillet, demeurent tels quels non digérés. Concluons, et c’est le point qui importe : ce qui nourrit la vache, ce n’est pas l’herbe, mais les microbes ! Plus précisément, les microbes se nourrissent des herbes qu’elle ingère et elle se nourrit, elle, des microbes qui s’en sont nourris.

Telle est donc la réponse à l’objection : microphage (et non pas phytophage), la vache est donc un animal à nutrition symbiotique. Elle constitue comme un environnement interne à un milieu très riche en microorganismes.

3’’) En amont du rumen

Il nous faut donc être attentif à la manière même dont la vache nourrit son microbiote.

a’’) La mastication

La vache apparaît souvent comme un animal placide, voire inactive – paresseuse, si nous posions un jugement de valeur, inadapté pour un être de nature. Que nenni ! Comme les autres bovidés (par exemple, les bœufs ou les bisons), les cervidés, les chèves, les moutons, les girafes et les antilopes, elle rumine huit à dix heures par jour. Elle effectue rien moins que 30 000 mouvements masticatoires par jour, soit, ramenés au nombre d’heures de mastication, environ 1 par seconde. Et ce travail mécanique effectué par les muscles masticateurs consomme pas moins de 1 % de l’énergie de la prise alimentaire. Or, la fonction de mastication est finalisé par le broyage des morceaux d’herbe, ce qui les mélange à la salive et les analyse, au sens étymologique du terme, les décompose, permettant ainsi aux microbes de pouvoir avoir accès à ce qui, dans l’herbe, est digeste.

D’ailleurs, à ce premier travail mécanique s’en joint un autre, celui du rumen. En effet, l’organe de digestion se contracte une fois toutes le sminutes. Or, la fonction est notamment de brasser et ainsi de fragmenter le contenu, et d’explusion des gaz.

b’’) La salivation

Au travail physique de la mastication se joint le travail chimique de la salivation. En effet, la vache produit pas moins de 100 à 200 litres de salive par jour ! Or, la salive exerce différentes fonctions : mécanique de mélange de l’eau et des brins d’herbe ; thermodynamique de refroidissement du rumen qui s’échauffe en fermentant ; chimique de modération de l’acidité produite par les fermentations, par l’apport de carbonates, mais surtout d’engrais qui fertilise les microbes du rumen.

c’) Confirmation par le rendement

Notre argumentation pour répondre à l’objection s’est fondée sur le mécanisme de la digestion, donc sur la cause efficiente. Mais l’on pourrait faire appel à une autre argumentation fondée sur la convenance, donc sur la cause finale : la symbiose est un moyen de nutrition autrement plus efficace que celui fondé sur la seule digestion végétale.

1’’) Le résultat

Le microbiote du rumen produit de 1 à 3 kilos de protéines par jour, grâce au recyclage de l’herbe et de l’urée. Il produit aussi des vitamines, notamment B et K, qui sont rares dans les aliments purements végétaux.

Soyons plus précis quantitativement. Les chercheurs ont calculé le rendement du bon en matière de consommation d’espèces végétales, et se sont rendus compte que le rendement de biomasse était excellent. Précisément, avec 10 kilos d’herbe, la vache produit 1 kilo de chair. D’ailleurs ce rendement de 10 % vaut aussi pour le rapport entre chair de vache et chair humaine (ingérant le bovidé).

La réussite de ce mode symbiotique de digestion s’atteste dans le fait que 80 % des mammifères ont « choisi » d’être herbivore. En effet, même si tous les mammifères et même tous les vertébrés possèdent un microbiote digestif, celui des carnivores et des omnivores (comme l’homme) est beaucoup moins diversifié que celui des herbivores.

2’’) Problème

En fait, se pose un problème. D’un côté, nous l’avons dit, 10 kilos d’herbe produisent 1 kilo de vache. Or, nous avons vu que la vache consomme de l’herbe qui nourrit le microbiote en elle, et elle-même se nourrit de ces bactéries. Puisque selon la loi des 10 %, 100 % de l’herbe a un rendement de 10 %, le double passage herbe-bactérie-vache devrait aboutir à un rendement ultime de 1% par rapport à l’herbe ingérée au départ. Voire, nous avons vu que la digestion passe par les ciliés brouteurs de bactéries ; or, ceux-ci ont un rendement de 1 % par rapport à l’herbe ingérée.

3’’) Solution

En fait, la loi des 10 % ne vaut pas pour les bactéries qui émettent des bactéries : laissant moins de déchets, elles ont un rendement qui va jusqu’à 30 ou 40 %. Ensuite et surtout, la symbiose rapproche les organismes ; or, le déplacement qui rapproche le mangeur du mangé, celui qui ingère de l’ingéré est coûteux en énergie ; donc, le consortium interne qu’est la symbiose diminue le coût énergétique.

De plus, la salive de la vache recycle son urée et ses phosphates ; or, on a vu que la salive servait à la digestion ; donc, les déchets, ici non plus microbiens, mais biochimiques, sont recyclés : loin d’être des pertes, ils sont des aliments. La vache est une illustration particulièrement frappante et efficace du cycle craddle to craddle.

Troisième mécanisme : nous avons aussi vu que la fermentation produit des acides gras volatils ; or, ceux-ci sont des déchets ; donc, une nouvelle fois, la vache consomme ses propres déchets, ici fermentaires. Autrement dit, elle transforme ce qui est dégradé en ressource.

d’) Élargissements

Nous nous sommes limités à la vache, mais il eut été passionnant d’étudier un autre ruminant comme les chevaux qui, eux, abritent des bactéries, non plus en amont de l’estomac (animaux dits prégastriques), mais en aval (animaux dits postgastriques), au début du gros intestin (ou côlon), ou plutôt à la jonction entre le petit et le gros intestin, dans le cæcum. Alors, le gros intestin, riche en microorganismes, est beaucoup plus long et volumineux. Par exemple, alors que ce côlon représente 10 % du tube digestif de la vache, il constitue 60 % de celui du cheval.

Nous nous sommes aussi limités ici aux effets nutritifs du microbiote. Mais celui-ci a d’autres fonctions ou finalités. Par exemple, chez les animaux prégastriques, il protège des molécules toxiques des plantes.

Il faudrait encore préciser les mécanismes. Par exemple, seule la cellulose est digérée. En effet, la lignine requiert la présence d’oxygène ; or, nous avons dit qu’il y en a très peu dans le système digestif de la vache.

2’) Autres exemples d’animaux

Sans entrer dans le détail [18], notons que le zoologiste Paul Buchner, spécialiste de l’endosymbiose entre animaux et plantes [19] écrivait un ouvrage intitulé Les animaux, des éleveurs de microbes [20]. Les deux finalités principales de la symbiose sont la nutrition et la protection.

Marc-André Selosse note que les insectes sont tous habités par des bactéries ; or, ces symbiontes aident très possiblement à la diversification extrême des espèces qui caractérise le monde entomologique. Mais l’espèce est une détermination ontologique plus profonde que la seule forme ou configuration du végétal. Donc, la symbiose peut aller jusqu’à modifier l’identité spécifique, toucher l’être substantiel d’un vivant.

Pascal Ide

[1] Pour la bibliographie, cf. au terme de l’article.

[2] Cf. ses 130 articles de recherche et de vulgarisation sur le site : http///isyeb.mnhn.fr/Marc-Andre-selosse

[3] Cf. Marc-André Selosse, La symbiose. Structures et fonctions, rôle écologique et évolutif, Paris, Vuibert, 2000.

[4] Marc-André Selosse, Jamais seul. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, Paris, Actes Sud, 2017.

[5] Nous ne discutons pas ici la pertinence de cette nouvelle répartition des vivants.

[6] Bradford D. Martin & Ernest Schwab, « Current Usage of Symbiosis and Associated Terminology », International Journal of Biology, 5 (29 novembre 2012) n° 1, p. 32.

[7] Cf. Albert-Bernhardt Frank, « Über die biologischen Verhältnisse des Thallus einiger Krustenflechten », Beiträge zur Biologie der Pflanzen, 2 (1877), p. 123-200.

[8] Cf. Anton de Bary, « De la symbiose », Revue internationale des sciences, 3 (1879), p. 301-309.

[9] Cf. Olivier Perru, « Aux origines des recherches sur la symbiose vers 1868-1883 », Revue d’histoire des sciences, 59 (2006) n° 1, p. 7.

[10] Inexplicablement, il est dit que les bactéries sont seulement « 10 millions de fois plus nombreuses que les étoiles » (Marc-André Selosse, Jamais seul, p. 42).

[11] Ibid., p. 42.

[12] Ibid., p. 32.

[13] Cf. Ibid., chap. 3.

[14] Marc-André Selosse lui consacre tout le chapitre 2 de Jamais seul.

[15] Ibid., p. 63.

[16] Un autre mécanisme configurateur est l’élagage (cf. Ibid., p. 64-65).

[17] Cf. Marc-André Selosse, Jamais seul, chap. 4.

[18] Marc-André Selosse consacre deux autres chapitres, 5 et 6, à l’interaction des microbes et des animaux.

[19] Cf. Paul Ernst Christof Buchner, Tier und Pflanze in intrazellularer Symbiose, Berlin, 1921 ; Symbiose der Tiere mit pflanzlichen Mikroorganismen, Berlin, 1939 ; Endosymbiose der Tiere mit pflanzlichen Mikroorganismen, Basel und Stuttgart, 1953.

[20] Cf. Id., Tiere als Mikrobenzüchter, Berlin, 1960.