Bien entendu, « peut-on » s’entend ici non pas du pouvoir physique (la capacité à écrire), mais du pouvoir moral (le droit ou l’interdit) d’écrire. Bien entendu aussi, « sur » s’entend matériellement et non pas intellectuellement (comme rédiger un commentaire de cet écrit). Bien entendu enfin, le « livre » dont il s’agit est un livre qui m’appartient et dont j’ai le libre usage (non pas un ouvrage emprunté à la bibliothèque ou lu dans celle-ci).

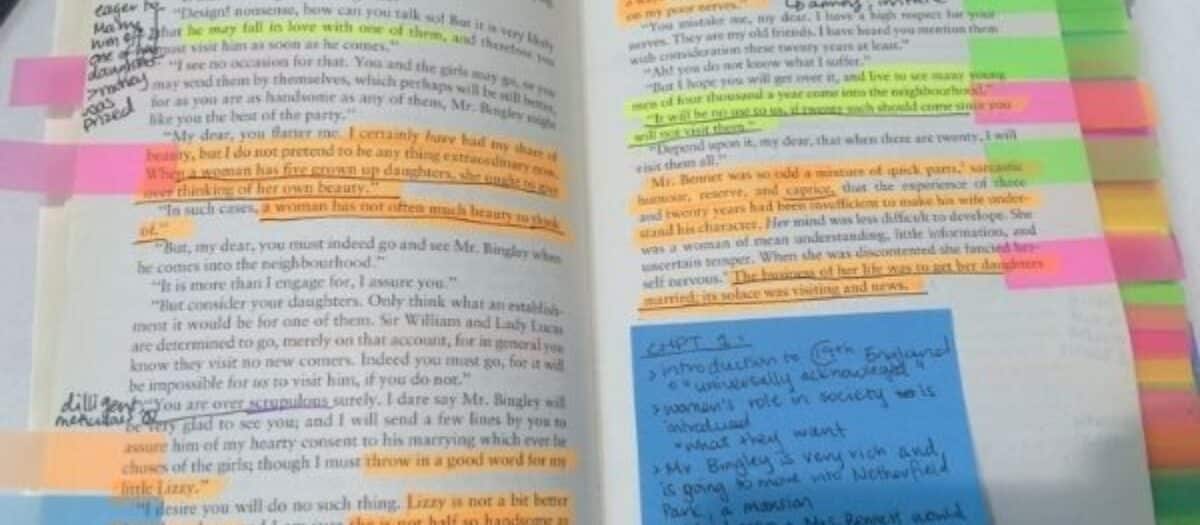

Les partisans de la réponse affirmative écrivent sur les supports écrits qui sont à leur disposition : soit discrètement (ils soulignent ou ils surlignent), soit intensément (ils annotent) ; soit réversiblement (au crayon à papier), soit définitivement (au stylo) ; soit à propos du livre même (ils font le plan, signalent les passages considérés comme plus importants), soit à l’occasion du livre (qui devient une occasion de penser par soi-même ; l’on songe à la réflexion marginale du mathématicien Pierre Fermat à propos de ce qui allait devenir un fameux théorème indémontré dit « de Fermat »). Ils argumentent en positif, faisant valoir qu’un ouvrage sans note est impersonnel (il pourrait appartenir à n’importe qui), voire mort (la vie du livre est la communication de la pensée de l’auteur à la pensée de son lecteur). Ils argumentent en négatif, se gaussant de la tendance fétichisante de celui qui sacralise cet objet utilitaire qu’est le livre. L’on observera toutefois que le lecteur qui se donne ainsi le droit d’ajouter l’écriture à la lecture l’autolimite le plus souvent à une ou des catégories de livres. Même les personnes qui soulignent ou annotent leur Bible, leurs BD ou leur « Pléiade », ne le feront pas sur un livre ancien ou coûteux.

Contrairement à ce que pensent souvent les sectateurs du droit à l’écriture, ceux qui répondent fermement « non » à la question ne constituent pas un groupe homogène, mais, empiriquement, se répartissent en deux groupes. Dans le premier, il y a les lecteurs qui considèrent que le livre est un objet d’art, un artefact culturel et que, comme tel, il se doit d’être respecté. De même que l’on n’écrit pas sur les autres objets qui nous appartiennent, de même ne surcharge-t-on pas les ouvrages d’une signification qui leur est étrangère (même le surlignement est un ajout ignoré de l’auteur). Il en serait du refus de l’écriture comme de celui du tatouage : pourquoi surdéterminer un corps ou un livre dont le sens se livre de manière transparente ?

Dans le second groupe, il y a les lecteurs qui affirment ne rien écrire sur un livre car celui-ci est potentiellement transmissible. Qui me dit qu’un jour quelqu’un ne me le demandera pas ou que je ne serais pas heureux d’aider un lecteur qui n’a ni le temps ni les moyens ni le désir d’acheter ce livre ? Or, mes adjonctions, annotations et réflexions ne l’intéressent pas, au double sens où elles sont ajoutées au livre qui seul intéresse le lecteur et où elles me concernent, voire dévoilent mon intimité. L’on peut élargir cet argument au don à soi-même dans le temps qu’est un livre (ou un article) : que nous le sachions ou non, nous hiérarchisons dans notre bibliothèque les ouvrages de moindre importance que nous ne relirons jamais, et ceux de plus grande importance auxquels nous reviendrons parfois ou souvent. Or, notre pensée évolue, comme la vie nous transforme. Les commentaires risqueraient donc de figer notre lecture et notre existence dans le passé. Peu importe ici que l’argument soit aisément réversible (il est précieux de connaître ses déplacements). L’essentiel est qu’il convainc celui qui l’énonce.

Or, l’on observera que ces trois groupes épousent la dynamique ternaire du don : réception, appropriation et donation. Celui qui s’auto-censure « Non, je n’y toucherai pas par respect pour le livre » privilégie le don (passif), c’est-à-dire la réception. Celui qui s’exhorte « Oui, j’écrirai dessus afin de l’intérioriser » privilégie l’appropriation. Celui qui refuse « Non, je ne laisserai aucune trace afin de pouvoir le prêter ou le donner » privilégie la donation. Comprenons bien ce dernier point. Il ne s’agit pas de dire que celui qui s’approprie l’ouvrage par sa glose personnelle est un égotiste qui s’incurve sur lui-même : s’il ne transmet pas l’artefact livre, il peut en transmettre le contenu – justement par ses commentaires marginaux qui lui permettent de l’acquérir et mieux le communiquer. Voire, certains peuvent conjuguer les deux activités. C’est ainsi que le père Albert Chapelle prêtait volontiers aux étudiants son exemplaire de L’Action de Blondel (version de 1893) qu’il avait lu neuf fois et copieusement annotée.

Ainsi, comme tant de nos comportements et tant de nos relations aux choses, la jonction ou la disjonction de la lecture et de l’écriture (sur l’ouvrage) révèle quelque chose de notre dynamique profonde, et notamment celle des (petits ou gros) lecteurs que sont souvent les intellectuels. Assurément, je n’ai pas répondu à la question éthique posée par le titre, mais j’ai laissé émerger la question anthropologique qu’elle recèle. Dis-moi si tu écris sur tes livres, je te dirai qui tu es…

Pascal Ide