La bande dessinée Gil Saint-André (série d’action écrite par Jean-Charles Kraehn, 14 volumes, 1996-2022, en cours) doit son succès à des raisons multiples, dont certaines sont communes aux autres sagas de son scénariste. Il est aisé de les lister, moins de les faire converger, mais davantage de les interroger, voire de les évaluer.

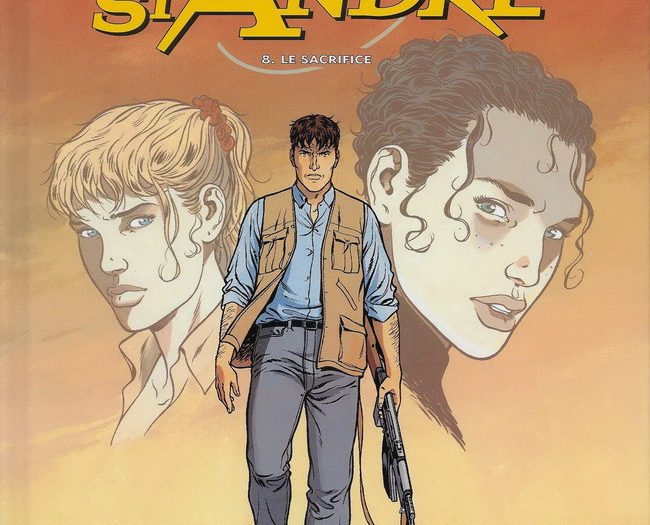

Sans en rien prétendre être exhaustif, notons parmi les motifs d’un succès qui sont autant de joies : le dessin qui, pour être variable – les (trop) nombreux dessinateurs sont Jean-Charles Kraehn lui-même pour les tomes 1-2 et 9-11 ; Sylvain Vallée pour les tome 3 à 8 ; Chrys Millien depuis le tome 12 ; la colorisation est assurée pour tous les volumes par Patricia Jambers, la compagne de Kraehn –, n’en demeure pas moins de qualité, tant pour les personnages, les paysages et les villes (ah, le Lyon du premier et du deuxième cycles !) ; un français de très bonne qualité (Kraehn et ses relecteurs ayant seulement oublié que, au contraire de « se souvenir », « se rappeler » appelle un complément d’objet direct…), joint à une capacité à entrer dans les langages de la tribu (comme celui du beur de banlieue ou du manouche) ; un sens de la répartie qui n’est pas qu’un sens de l’humour ; une intrigue riche et originale, qui sait se renouveler de cycle en cycle ; un suspense crédible se traduisant par des rebondissements incessants et imprévus (de ce point de vue, la deuxième saison, la seule d’ailleurs à être saluée par un prix, est un véritable régal) ; des personnages forts (comme Djida), mais aussi complexes (heureuse évolution inattendue du commissaire Fourrier) ; des vertus morales bienvenues (en l’occurrence, le quadrille des cardinales, si l’on concède que, dans le laxisme ambiant, la chasteté se transforme en ce minimum appréciable qu’est la fidélité monogame) ; et, ajoutons avec grande joie en ces temps de féminisme gluant et omniprésent, un héros viril comme les aime Kraehn, à l’image de Hugues le vagabond (Les aigles décapitées, volumes 4 à 13 sont les seuls à être scénarisés par Kraehn) ou Yann Calec (Tramp, 1993-, 11 volumes), aventurier, fidèle, incorruptible, grande gueule – ce qui ne va pas forcément de pair avec machisme éhonté, ainsi que l’atteste sa paternité engagée, ou avec héroïnes diluées, ainsi que l’accréditent les différentes compagnes de Gil.

Mais un florilège de qualités ne suffirait pas à (me) séduire, si elles ne convergeaient pas vers une logique que nous avons récemment décrite en plein avec Fantômette ou Arsène Lupin et en creux avec (les derniers) Yoko Tsuno : le sens du mystère, donc de l’aventure. Précisément, ce qui constitue pour moi la principale aimantation exercée par la saga est cette capacité que possède Kraehn de passer du quotidien le plus banal d’un homme ou, mieux, d’une famille (ceteris paribus, la première saison demeure pour moi la plus réussie) au secret le plus prenant et le plus surprenant. Certes, les histoires empruntent plus au genre du policier et du thriller ; mais le suspense est si bien ménagé ou la nature du crime si énigmatique qu’ils valent presque le trésor dont la découverte aspire l’aventure. Et ce que l’histoire déroule progressivement selon sa logique diachronique révèle une autre logique, synchronique : derrière la plus morose des platitudes se dissimule (autant que se manifeste) la plus poreuse des profondeurs. C’est ici que le dessin minutieux des lieux les plus connus et les plus aimés (ajoutons au Lyon déjà célébré, le pays cévenol et les Ardennes de la quatrième saison) prend toute son importance : en permettant au lecteur de s’y plonger et de s’identifier au journalier du héros, il redonne à cette incarnation sa tridimensionalité, c’est-à-dire ce vertige insondable que l’adulte avait oublié mais que son enfant intérieur attend.

Ces louanges n’abrasent pas tout esprit critique. Sans chercher à être complet, d’autant que la liste pourrait faire croire que le déplaisir l’emporte sur la joie : les scénarios sont parfois si complexes, qu’ils en deviennent compliqués (c’est notamment vrai de le premier cycle qui, si méritoire soit-il, manque de vraisemblance et d’unité) ; le troisième cycle qui lorgne vers Largo Winch n’a pas seulement dû couper toute amarre avec les personnages habituels, mais avec la logique même du personnage et de l’histoire dont tout le charme venait, nous le disions, d’épouser notre jour-le-jour, ce dont le volume 12 se souviendra en séparant brutalement (aux deux sens du terme : soudain et non sans violence, en tout cas sans raison) Gil de sa belle milliardaire ; une concession voyante au voyeurisme ; la présence toujours plus prégnante de l’ordinateur (depuis les trois dessins identiques au bas de la p. 41, tome 7, jusqu’à un volume 14 où le coloriage informatique prend une place inquiétante) ; etc.

Mais, redisons-le, dérapages et inconséquences ne concernent ni le scénario ni les personnages centraux. Kraehn. Et, pourquoi nier cette autre satisfaction : si, assurément, Gil n’a de saint que le nom, si les envolées du scénario n’ont rien de mystique et si certains dessins glissent complaisamment vers l’érotique (et l’irrecevable, avec le dessin blasphématoire du tome 10, p. 23, même s’il est associé à l’une des protagonistes les plus déplaisantes), comment ne pas se réjouir de ces citations latines dont certaines sont empruntées à la Vulgate, ou cette belle image de cathédrale sur fond de parole liturgique (tome 9, p. 35) ?

Pascal Ide