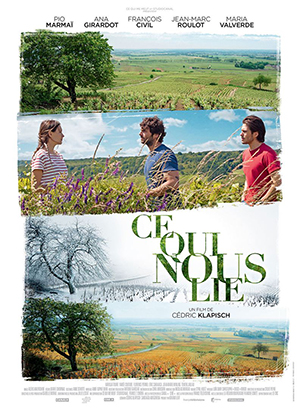

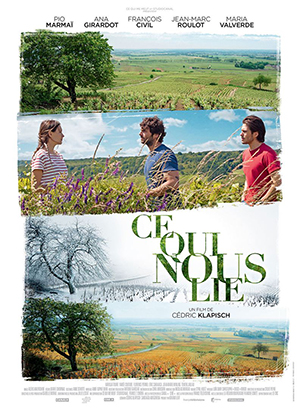

(Français) Ce qui nous lie

Year:

14 juin 2017

Duration:

1 hours 54 minutes

Director:

Cédric Klapisch

Actors:

Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

Official sites:

Sorry, this entry is only available in French.

Pascal Ide is proudly powered by WordPress