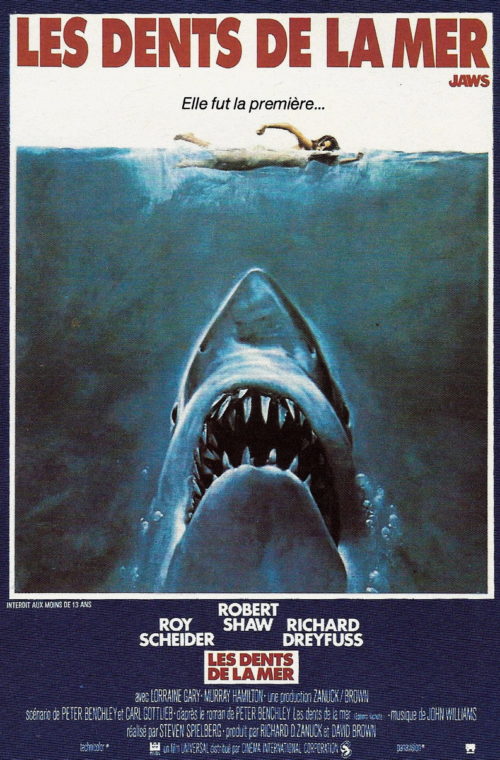

Les dents de la mer (Jaws), film d’aventure américain de Steven Spielberg, 1975. Inspiré du roman éponyme de Peter Benchley, 1974. Avec Richard Dreyfuss, Robert Shaw, Roy Scheider. Couronné par trois Oscars.

Thèmes

Mal, Nature comme mal absolu , domination de l’homme contre la nature mauvaise.

.

Habituellement, le premier film à succès de Steven Spielberg – mais aussi en soi [1] – est présenté comme un film d’épouvante (ce qui ne veut pas dire horreur) qui remplit les salles autant qu’il vide les plages : (res)suscitant les angoisses les plus archaïques, il serait le prolongement de Duel (Steven Spielberg, 1971), passant de la poursuite sur route à la poursuite en mer. L’angoisse naîtrait non plus de l’homme mais de la nature, passant du registre technique, donc masculin (la voiture et, plus encore, le camion) à un registre matriarcal beaucoup plus violent.

Je crois toutefois que, plus radicalement, Jaws est un film sur la nature et la nature investie comme radicalement mauvaise. Avant d’entrer dans le détail de la démonstration, j’en veux pour simple attestation la présentation que fait le trailer le plus détaillé. À côté des autres bandes-annonces qui se contentent de lancer : « Vous avez oublié ce qu’est la peur ? » et de faire claquer les mâchoires, ledit trailer débute ainsi : « Il existe une créature vivant aujourd’hui qui a survécu à des millions d’années d’évolution, sans changer, sans [éprouver de] passion et sans aucune logique. Elle n’existe que pour tuer. C’est une machine à dévorer [eating machine] qui attaque et engloutit n’importe quoi. Comme si Dieu avait créé le diable et lui avait donné des mâchoires [jaws] ». Et elle conclut dans le même registre : « Aucune représentation humaine du mal ne peut se comparer à la réalité de Jaws ».

Bien évidemment, opposer les deux approches – film à émotion et film à thème – serait oublier combien le cinéaste a toujours cherché à faire rimer divertir et réfléchir. Le grand art de Spielberg est ici de transformer la nature amicale (un bord de mer en plein été) en nature ennemie. Tel est aussi le thème du film. Et s’il se présente comme un film d’épouvante, c’est parce que la peur est enrôlée pour mieux manifester, au plan affectif, l’enfouissement, l’absoluité, la démesure destructrice du mal. Suivant un plan médical, nous décrirons successivement les deux volets, diagnostique et thérapeutique, qui articulent le récit.

1) La nature mauvaise

Le film montre cette malice cosmologique sous ses différents aspects. Nous nous attarderons à plusieurs reprises sur la première scène, à la fois emblématique et symbolique.

a) La malice de la nature

D’emblée, le chef d’œuvre justement célèbre qu’est cette première scène signe le génie du réalisateur. Absente du roman, elle n’a pas seulement été voulue pour terrifier, mais pour exprimer le thème même du film – à la manière de l’ouverture d’un opéra. Quoi de plus idyllique, voire édenique, que l’air tiède d’un soir d’été, la mélodie nostalgique d’une guitare, la rencontre vespérale autour d’un feu entre une jeune fille et un jeune garçon, le dévêtement pudiquement évoqué précédant le bain de minuit, la tranquillité du clapotis, le scintillement de la lune sur les flots, la plage baignée dans la lumière laiteuse ? Or, en un instant, ce lieu et ce moment suavement élégiaques propices à l’éclosion d’une complicité deviennent le théâtre tragique d’une scène d’une sauvagerie inouïe. Sans crier gare, le bien humain qu’est l’amitié en promesse d’amour est transformé en un mal absolu, impardonnable – provenant de la nature.

Je précise : le propos du cinéaste n’est pas de montrer le mal. D’abord, son grand art est de ne rien donner à voir, mais de tout suggérer. Ensuite, il s’agit de mettre en scène non pas le mal, mais le changement opéré par lui, la déconstruction de ce qui paraissait la bonté intouchée en un mal irrémissible. En effet, tout, au point de départ dit la nature : certes, la plage, l’eau, la lune ; mais aussi les êtres humains dont les caractéristiques ont été sélectionnées pour représenter l’échantillon d’humanité le plus proche de la nature : la jeunesse, le milieu hippie, l’ignorance de leur nom, l’ébriété du jeune homme.

À partir de maintenant, tout ce qui était zéphyr deviendra menace d’aquilon (et d’aileron). Et cette menace, nous le devinons, prendra corps, tôt ou tard. C’est ce que suggère admirablement la continuité du plan entre la première et la deuxième scène (le même océan au matin) : le mal invisible devient non pas visible, mais perceptible, indirectement. Une fois entr’ouvert, l’abîme d’où monte le murmure et bientôt le hurlement de la peur sans nom, il ne peut plus se refermer. Le monstre depuis toujours contenu ne cessera d’en remonter, de plus en plus incoercible. D’ailleurs, Spielberg a fait voler toute illusion en éclat en osant transgresser un tabou : oser tuer dès les quinze premières minutes, et de la pire manière, ce qui apparaissait intouchable, une innocente jeune femme. Le spectateur sait désormais plus ou moins consciemment qu’aucun être, même le plus innocent, n’est à l’abri de cette menace occulte et (presque) toute-puissante. Surtout, une partie encore plus secrète de lui, sait que cette victime, ce pourrait être lui. « Nous sommes tous familiers de l’eau – explique le réalisateur –, mais très peu à y être allés avec un requin ». En convoquant le mécanisme le plus profond du cinéma, la mimésis, Spielberg induit chacun à s’identifier à la prochaine proie du monstre…

On objectera que, tout au contraire, l’île d’Amity où se déroule le film est un lieu de villégiature paradisiaque où il fait bon passer ses vacances – ce qui amplifiera les résistances à reconnaître le mal autant que l’extension de ses dégâts. En présentant un décor exempt de toute violence humaine, Spielberg ne court-il pas le risque de dédramatiser son propos ?

Tout au contraire. Un vieil axiome scolastique affirme : « le bien naît d’une cause intègre (ou intégrale), mais le mal survient au moindre défaut : Bonum ex integra causa, sed malum ex quocumque defectu ». Une seule cicatrice suffit à défigurer le plus beau des visages. De fait, les estivants ne s’y trompent pas qui ne se baignent pas. Soudain, la beauté d’Amity, loin d’être une apparition, devient une pure apparence. Telle la Reine de Blanche-Neige, plus encore telle la sirène, autre élément d’eau, la beauté devient trompeuse, ensorceleuse. Ainsi, le meilleur, l’eau de la mer (cette métaphore de la mère, jusque dans le signifiant) contient, voire nourrit le mal dans ses propres entrailles. Une confirmation en est fournie par cette scène surprenante où, sortant, Martin entend un gazouillis, s’arrête et réagit comme s’il était inattendu et même intempestif. Cette possible évocation d’un autre film où la nature devient aussi le vecteur d’un mal tout-puissant, Les oiseaux (Alfred Hitchcok, 1963), transforme, une nouvelle fois, la musique la plus innocente de la nature en une inquiétante menace, voire une rebutante agression.

b) Un mal enfoui

La scène initiale détruit d’emblée et définitivement le mythe d’une nature innocente. Spielberg y regroupe tout ce que la nature a de plus chaste et de plus prometteur. Nous l’avons dit, les jeunes eux-mêmes sont au plus près de la nature : sans nom, sans raison (la vertu se dissout dans l’alcool), sans règle, sans parole, sans pudeur (l’effeuillement progressif dans la course). De l’autre côté, le réalisateur joue avec les peurs les plus refoulées, les plus brutales, les plus élémentaires. En effet, c’est très intentionnellement que Spielberg n’a pas voulu montrer le monstre, mais seulement les hurlements terrorisés de la jeune fille, les gesticulations anarchiques et, pire de tout, son entraînement effrayant au ras des flots. Il n’y va pas que du grand art de la suggestion – par exemple mise en œuvre dans une autre scène mythique du cinéma, l’attaque du T-Rex dans Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), mais d’une obéissance à la dynamique anthropologique : la crainte la plus profonde jaillit des couches justement les plus profondes de notre psychisme. « L’idée de cette fille qui nageait et du public qui nageait avec elle aurait été trop extraordinaire – explique Spielberg dans le making off – si, tel un monstre, le requin était sorti de l’eau, les mâchoires grand ouvertes ramenées sur elle. Cela aurait été une scène spectaculaire, mais il n’y aurait rien eu de primitif là-dedans. Cela aurait été seulement la séquence banale du monstre. Je voulais la faire sans requin. Je voulais que les mouvements brusques et violents fassent que notre imagination se demande ce qui se passe sous l’eau ou l’empêche ».

C’est en parlant à notre imaginaire que l’on enrôlera la crainte et non l’inverse. En contrepoint, les trois autres opus de la franchise, outre leur finalité strictement commerciale (comment se détourner d’un filon si juteux ?), oublieront la leçon, transformant le symbolique en spectaculaire (selon une distinction souvent faite dans cette rubrique cinéma). En retour, ils rendent hommage en creux au génie du film princeps, inégalé autant qu’inégalable de Spielberg – faut-il le rappeler ?, tel l’individu angélique, un chef d’œuvre s’identifie à son espèce et l’épuise – : en montrant le monstre, ce qu’ils gagnent en spectacle, ils le perdent en magie (le mystère sombre de l’abysse insondable). Le sentiment d’épouvante symbolique s’évanouit au profit d’une simple émotion, aussi vite partie qu’éprouvée. En devenant l’unique intention du cinéaste, l’éveil de cette peur oublie que l’affectif tire sa profondeur de celle de l’imaginaire et non l’inverse. Dans le premier opus, la bête n’apparaît que lorsqu’elle a si bien suscité la frayeur qu’elle ne risque plus d’être réduite à un monstre de foire.

c) Un mal démesuré

Ce mal cosmologique est outré. Il est, au sens étymologique, énorme, hors-norme. Il éreinte notre affectivité parce qu’il en déborde les capacités. Si, au début, les trois guerriers, Martin, Matt et Quint – dont les noms résonnent comme des onomatopées – pouvaient encore nourrir quelque illusion (ce qui justifie leur guérilla), au fur et à mesure où la chasse avance, l’invincibilité de la bête va apparaître de plus en plus accablante.

La réplique fameuse « Nous avons besoin d’un bâtiment plus grand » résume bien cette hubris du mal. Dans le monstre, tout est exorbitant : sa taille, ses mâchoires, ses crocs, sa faim, sa férocité, son « intelligence » de l’agresseur, voire son territoire.

Même ce titan demeure sans figure, donc hors figure. En effet, se montrer, c’est finalement se donner une forme ; or, toute forme est finie ; c’est donc courir le risque de limiter la crainte. De fait, le requin blanc n’apparaît que lorsqu’il ne laisse plus à l’homme aucune chance, et donc lorsqu’il peut définitivement l’anéantir.

De plus, ce sans-figure défigure. L’horreur de la cause se prolonge et s’amplifie dans l’abominable de son œuvre : le sélachimorphe détruit de la manière non seulement la plus douloureuse, mais aussi la plus destructrice, en déchiquetant. Il reconduit ainsi à l’informe la plus belle des figures, celle de l’homme. La scène d’autopsie de la jeune femme nous fait comprendre que ce sea-rial killer enfanté dans les sombres profondeurs de l’océan sera bien pire que le pire des Jack l’éventreur.

Un dernier équilibre vient creuser définitivement le fossé entre l’agresseur et l’agressé : la différence de milieu. L’homme, si armé soit-il, n’est pas un être aquatique ; il ne pourra jamais affronter d’égal à égal un alien qui surgit de l’invisible abîme. Quand bien même il peut le regarder face à face, il doit revenir à la surface un instant pour reprendre souffle, donc le perdre de vue et permettre alors une attaque aussi inattendue que définitive.

Du côté subjectif, certes, l’acteur est depuis longtemps débordé par ces attaques totalement imprévues et même imprévisibles. Mais qu’en est-il du spectateur qui se croit protégé ? Jusqu’à ce film, il jouissait de son impunité et d’une certaine omniscience, portée sinon par le visuel, du moins par le silence. Or, ce prétendu savoir est aussi déjoué : Spielberg montre l’horreur au moment où on ne l’attend plus, où notre système de stress a épuisé ses réserves de crainte.

d) Un mal absolu

Une autre raison explique l’apophatisme de la violence : un mal caché est un mal qui n’est que mal, donc un mal absolu, c’est-à-dire un mal qu’aucune trace de bien n’absout ni ne relativise. De fait, n’apparaît de lui que ce qui est anti-humain à l’excès, cruauté violente, brutalité barbare, etc. À l’instar du titre américain (mais aussi de l’ingénieuse traduction française), les images le réduisent à ses mâchoires ou aux effets de celles-ci. Son corps se résume ou plutôt se concentre en des crocs pointus innombrables destinés à déchirer la tendre chair humaine. D’ailleurs, le requin ne se contente pas de tuer, mais il opère de la pire manière, à l’arme blanche, si je puis dire, tailladant le corps, créant de terribles et irrémédiables blessures. La seule trace, terriblement suggestive autant qu’indubitable, étant ce liquide vital qui fait perdre à l’eau transparente son innocence, le sang. Le titre américain, heureusement relayé par le titre français, encore plus suggestif, réduit le monstre à ses mandibules carnassières, donc à sa capacité destructrice.

On objectera que, transformant ce monstre en malice absolue, Spielberg émarge implicitement à la philosophie la plus manichéenne, c’est-à-dire la plus naïvement dualiste. Nous répondrons d’abord que le film est apparemment naïf parce que l’inconscient lui-même est natif. En effet, nous l’avons vu, la passion la plus archaïque surgit des abîmes, pardon, des abysses, les plus primitifs de la psychè. Surtout, nous verrons plus bas que, bien que radicale, cette vision n’est pas gnostique.

On objectera aussi qu’un requin est limité, par la nature, à sa finalité qui est le besoin de se nourrir ; or, qui dit finalité, dit fini. Un prédateur, si dangereux soit-il, demeure un être circonscrit par son instinct et, en l’occurrence, son assouvissement.

Ici, Spielberg met en scène un monstre qui ne paraît pas mû par autre chose que la volonté gratuite d’anéantir : il détruit non pour se repaître, ni même se défendre contre un intrus particulièrement intrusif, mais il détruit pour détruire. Donc, sans autre fin que d’anéantir tout ce qui est (humain). Nul élément biologique, par exemple instinctif, nul élément biographique, par exemple, une vengeance effaçant un traumatisme initial, ne permet d’assigner une origine, innée ou acquise à la pulsion meurtrière du prédateur : l’expliquer serait la limiter. Rien ne doit rassurer le spectateur que les g ??? de l’angoisse écrasent dans son fauteuil.

D’ailleurs, à cette absoluité dans la destruction répondra un remède tout aussi absolu : la mort du squale ne pourra que le reconduire à son tour à l’élémentaire, non seulement pour lui faire subir un sort similaire à celui qu’il a fait connaître à ses victimes, mais aussi et d’abord parce que d’un mal absolu on ne peut espérer la moindre conversion en son contraire : diabolique, il est diabolisé et définitivement exclu du monde du bien. Sans borne, cette violence est sans espoir (de redressement). Dénué de toute clémence, le monstre ne peut en attendre de notre part : celle-ci serait non pas bonté, mais périlleuse ingénuité. La seule sécurité naîtra de son annihilation ; la moindre parcelle de lui ne pourrait que poursuivre la violence qu’il a initiée.

Confirmation de cette absolutisation du mal est donnée par la comparaison avec les pires aliens inventés par le cinéma américain. Limitons-nous à deux des plus effrayants. Si celui dont une saga porte le nom est totalement insensible à la violence, sa cruauté est néanmoins limitée par sa mission, sa reproduction (Alien, 1979-1997, voire 2017). De même, si le Terminator est aussi anesthésié en son corps comme en sa conscience morale, le robot a pour finalité (qui finit en définissant) d’éliminer John Connor et, avec lui la résistance anti-machine (Terminator, 1984-2015). Ici, ce Cyborg allégé de son enveloppe de chair qu’est le requin blanc ne paraît rechercher aucune fin raisonnable, donc limitative et se trouve être un solitaire qui n’a même pas besoin d’engendrer puisque sa longévité supposée est ignorée et peut chercher dans la plurisécularité. Il accroît ainsi la terreur d’un nouvel infini : tant qu’il ne sera pas réduit à néant, il continuera à frapper, sans cesse, jusqu’à la fin de l’humanité, du moins cinéphile…

e) Un mal symbolique

Dans bien des cultures, la mer, et plus encore l’océan, sont synonyme de mal. Voilà pourquoi la « légion » de démons qui possède le Gérasénien, en investissant les porcs, se précipite dans la mer (cf. Mc 5,1-20) ; voilà aussi pourquoi il est dit que, à la fin des temps, « de mer, il n’y en aura plus » (Ap 21,1). Cette mangeuse d’hommes n’est pas seulement dangereuse en surface (combien de tempêtes ont volé de vies humaines), mais plus encore en profondeur (combien de monstres sont remontés des abysses vers les surfaces parfois sereines pour y cueillir leur innocente proie et la reconduire dans leurs profondeurs inviolables). Or, le requin blanc résume à lui seul toute la mer, en son contenant et son contenu. Il en épouse donc tous les traits les plus éprouvants et les plus épouvantables.

Enfin, Jaws vient nourrir autant qu’activer cette violence fondamentale (Jean Bergeret) à partir des archétypes (Jung) et des fantasmes enfouis autant qu’inquiétants. En effet, Melanie Klein, pour citer une autre psychanalyste, a montré que l’une des toutes primes distinctions mises en place par l’enfant était celle du bon sein et du mauvais sein, renvoyant à la mère respectivement bienfaitrice et dévoreuse. Le requin qui surgit des profondeurs de la mer mobilise donc des terreurs très anciennes, incontrôlables de dévoration. Certes, Freud a pu parler du sentiment océanique de l’origine comme d’une émotion béatifiante liée à la fusion sans autre et sans faille avec la mère. Mais ici, le symbole lyrique se retourne en son contraire lytique. Plus encore, la terreur enfantine du dévoré vient à la rencontre du sadisme tout aussi régressif du dévoreur, pure jouissance de mort, haine de tout amour.

f) Conclusion

Ainsi donc, en mettant en scène ce monstre marin, Spielberg montre beaucoup plus qu’un adversaire parmi d’autres : il donne à voir quelque chose comme le mal dans son absoluité. Œuvrant dans une station balnéaire qui porte le nom du bien par excellence, Amity – « amitié » ou « entente » en anglais –, il symbolise son exact opposé : la violence destructrice de toute harmonie. Ce monstre engloutisseur est l’équivalent du trou noir dans le monde du fluide : il ne donne rien, mais prend tout, définitivement. Source de tant de malheurs, il en est comme le paradigme.

D’ailleurs, rien, dans le récit, n’attendrit cette incarnation de l’Idée platonicienne du mal. Plus, tout l’avive. En effet, aucun répit n’est accordé, le temps est comme saturé de sa présence. Même les moments où le requin n’attaque pas en acte, il ne cesse de nous hanter en pensée. De plus, toute réalité, même la plus anodine, le porte en germe : l’évènement sera une prémisse ou un subterfuge enrôlé par le monstre. Même les moments de silence sont porteurs d’une angoisse sourde. Le thème justement célèbre de John Williams, dans la simplicité de cette quarte mineure au rythme progressivement accéléré (la bande son a reçu un Oscar mérité), est devenu synonyme d’angoisse absolue. Or, il n’advient que lorsque les nerfs du spectateur et de l’insulaire ont été portés par un paroxysme de tension. L’arrivée du monstre est donc longuement préparée, dosant savamment le suspense, jouant avec un délice pervers des nerfs du spectateur : du silence à la musique et de celle-ci à la vue, parfois seulement devinée.

Assurément ce mécanisme d’extension du mal est strictement subjectif, il se nourrit de la psychologie si singulière de la peur : sa puissance projective. Il demeure qu’il est l’origine de cette métamorphose qui fait de Martin – comme du spectateur – un paranoïaque volontaire…

2) Des réponses inadaptées

La victime appelle le sauveur. Le mal suscite la réponse qu’est le remède. Mais qu’en est-il ici ? Face à un mal absolu, l’homme fini est désarmé. Pire, ne mesurant pas son ampleur, voire la déniant, il va en démultiplier la malice. Pire encore, quelle que soit la réaction, il semble que l’homme n’est voué qu’à accroître le malheur. Comme si le mal se nourrissait de son contraire.

a) La négation du mal

La première réponse inadaptée est le déni. Elle est incarnée par le maire d’Amity, Larry Vaughn. Cette dénégation est sans doute liée à des motivations compréhensibles : ne pas alarmer inutilement. D’autres sont moins avouables, d’ordre financier. Il serait injuste d’invoquer l’imprudence. Notre sensibilité actuelle (et excessive) au principe de précaution n’était pas encore de saison ; l’absence d’expérience antérieure d’un mal aussi monstrueux explique et excuse. Mais l’origine de ce scotome est ailleurs, et fautive. La raison profonde du manque d’évaluation du mal tient, en effet, à l’orgueil qui survalorise la puissance de l’homme et nie la part de chaos indompté en lui et hors de lui. L’idéologie de la domination porte avec elle son principe interne de corruption et sa propre chute.

Pourtant, Spielberg ne cède pas à la tentation de diaboliser le personnage du maire. Son intention n’est pas de respecter l’institution que les réalisateurs américains n’hésitent jamais à malmener quand il y a besoin, mais seulement de demeurer scénaristique efficace : en l’occurrence, mobiliser l’énergie sur le seul mal et orienter les affects (peur, colère, etc.) sur le seul requin. En effet, il n’y a pas deux, mais un adversaire. Doubler l’ennemi serait le relativiser. Le mal ne serait plus absolu. D’ailleurs, il est impossible d’imaginer une complicité autre qu’accidentelle entre le maire et le monstre marin. Le maire n’est pas un double de la mer. De plus, après avoir été involontairement complice de la violence, le maire demande pardon, alors que la mer demeure l’impardonnable au sens propre, c’est-à-dire est par définition, incapable de recevoir, comme de donner un quelconque geste de réconciliation : le mal absolu est sans retour. D’ailleurs, pardonner au démon a-t-il un sens ?

b) La minimisation du mal

Même minimisé, le mal est reconnu et combattu. Dans un premier temps, la relation à la violence est quasi-ludique : l’homme s’y affronte dans une sorte de rivalité adolescente. Voilà pourquoi l’attention est plus attirée par le conflit entre les chasseurs qu’entre le chasseur et la bête. Mais le mal se trouve en quelque sorte « superficialisé » : sa profondeur, ontologique autant que topologique (la seconde révélant la première), est encore niée. Une nouvelle fois, l’apparition est troquée contre l’apparence : la surface se donne pour le tout du réel. La conséquence n’est pas seulement la vanité d’un tel combat et l’illusion d’un tel triomphe, elle est aussi, en amont, la négation de l’absoluité du mal. Enfin, derrière cette cécité, c’est la même avidité humaine qui est dénoncée.

3) Une réponse efficace

a) Une unique polémique

Seuls conscients de la radicalité du mal, les trois héros – on devrait dire les trois guerriers – sont les seuls à même d’entrer en agonie (du grec agonè, « combat ») et d’apporter une réponse efficace. Encore n’avaient-ils en rien mesuré combien ce mal les dépassait au-delà de toute mesure. S’ils ne veulent ni mépriser ni minimiser l’ennemi en droit, ils le font en fait. Ce constat est encore riche d’enseignements : la volonté est en retard sur l’intelligence. Leur volonté de prendre au sérieux l’adversaire s’accompagne d’une nescience à son égard et finalement d’une impréparation, d’une disproportion qui conduira l’un d’eux à la pire des morts. Le rassurement né de cette trilogie apparemment armée pour combattre le mal et satisfaire notre besoin de réparation à l’égard de ces morts innocentes à répétition, va vite laisser place à l’impression décourageante et très inquiétante d’une monstruosité indépassable et donc insurmontable. Quelle que soit la certitude programmée du happy end, nous ne sommes au fond assurés que d’une chose : le monstre sera détruit. Mais nous ignorons tout du prix à payer, c’est-à-dire des vies à sacrifier. Le héros devra-t-il lui-même aller jusqu’à donner son existence ? Voire, en sus de la voracité incommensurable du sanguinaire dieu des mers, doit-il s’offrir en sacrifice de rachat à une autre sombre divinité tout aussi insatiable, ici toute intérieure, la culpabilité, pour qu’enfin la paix revienne sur les côtes d’Amity ? Les cris dans la salle de cinéma l’assurent et ne rassurent pas les quelques rares qui, silencieux, ont refermé leurs ongles dans les accoudoirs avant que les mâchoires ne les happent pour les attirer vers des profondeurs dont on ne revient jamais…

Osons-le dire, la victoire du bien – avec son habituelle oscillation de repos et de tension, de défaites transitoires et de victoire finale – est moins palpitante que l’advenue du mal : en soi, à cause d’une trouble fascination, qui n’est pas seulement liée à notre condition postlapsaire, pour la violence ; et surtout aujourd’hui où se sont multipliés les films centrés sur ce combat inégal qui vire au survival héroïque mais finalement victorieux. Mais, pour être plus banale, l’intrigue n’en est pas moins riche, notamment d’une polysémie qui demande à être déchiffrée. Le ternaire polémique est aussi symbolique.

b) Un ternaire symbolique

- Trois hommes, trois relations à l’expérience : Quint est l’homme de l’expérience, mais conjuguée au passé – s’il a été buriné par son vécu et a tout vécu, il est aussi revenu de tout, au point de ne plus se laisser surprendre et donc de se laisser apprendre ; Matt, lui, non seulement est l’homme techniquement compétent, mais qui pense que la technoscience rend obsolète l’expérience ; Martin, lui, n’a pas l’expérience, ni du monstre ni même de la mer et du bateau, mais sait une chose : qu’il ne sait rien.

- Les trois hommes vivent une triple relation à l’autre : Quint est un solitaire jusqu’à l’isolement et à l’allo-destruction ; Matt est un fils à papa qui nie ses torts, se confie à ses seuls instruments, et au fond préfère la technique à l’éthique ; Martin est un père de famille ouvert à ses proches, consciencieux dans son travail, compatissant pour celui qui souffre et respectueux d’autrui.

- À l’image de la relation à autrui, se dessinent aussi trois configurations hétérogènes à la nature : compétente, mais vindicative chez Quint ; savante et curieuse, mais méprisante chez Matt ; ignorante, mais vulnérable et courageuse chez Martin.

- Centrons désormais sur le mal à affronter. Celui-ci suscite ou devrait susciter d’abord une crainte. Quint ignore la peur, jusqu’à une quasi-intrépidité aussi périlleuse que son excès. Au point de départ, Matt fera une confiance démesurée dans sa technique, jusqu’au moment où il sera en crise : à l’instar de sa raison, sa peur sera alors débordée par cet inconnu. Présente et reconnue, la peur du monstre est maîtrisée et surmontée : chez Martin, l’homme humble, et chez Matt, en devenir d’humilité. À l’école de l’homme d’action, l’homme de science sortira de cette terreur paralysante d’abord submergée pour l’enrôler au service de la détermination.

- Les trois chevaliers de l’apocalypse sont aussi divers et complémentaires dans leur lutte contre le mal : la vengeance, la présomption et la détermination mesurée. En effet, Quint est dévoré par le requin de l’intérieur avant de l’être du dehors. Dans le prolongement de la thématique bien connue de Moby Dick, le vieux marin est habité par un secret mal intérieur. Orgueilleux et impatient, Matt, qui croit ne rien avoir à apprendre, ne saura pas contempler la nature et découvrir la faille qui conduira à la victoire sur l’ennemi. Seule la vulnérabilité de Martin expliquera sa victoire sur le mal absolu. Loin de toute gigantomachie, il ne fera qu’exploiter la « faute » de l’ennemi qui est puni par où il a péché – ce qui contribue à le personnaliser et donc à lui faire encourir la juste punition – : le houperon décède d’avoir ingéré ce qui sera sa perte, une bouteille de gaz. Celui qui n’est que mâchoires mourra de sa gloutonnerie vorace.

Mais une si modeste victoire n’asymétrise-t-elle pas dangereusement le film ? Au mal absolu peut-il répondre un bien aussi relatif ? Répondre que, par son esprit, l’homme retourne contre la nature, le mal qu’elle exerce ne suffit pas.

c) Spielberg, un disciple intermittent de Descartes ?

Deux autres ternaires symboliques permettront de répondre à l’objection en levant le voile sur ou plutôt les modèles sous-jacents au film de Spielberg.

- Trois milieux : sur la mer, en-dessous, dessus. Cette différenciation livre la clé : l’homme demeure celui qui domine la nature. Certes, dans les trois cas, il ne peut tuer son ennemi qu’en l’affrontant sur son terrain donc en s’arrachant à son milieu terrestre sécurisé pour le milieu marin, qui est non seulement inquiétant, mais auquel il n’est pas et ne sera jamais adapté. Toutefois, la seule solution sera de néantiser la périlleuse nature qui menace de l’anéantir.

Tout le film montre en l’être humain ce fragile roseau que la nature peut écraser et que, symétriquement, il doit dominer pour ne pas être dominé. Il se meut donc à l’intérieur du schème cartésien de l’homme « maître et possesseur de la nature » (Discours de la méthode, 6e partie). De fait, la supériorité que l’homme exerce sur la nature relève de sa raison et non de sa puissance physique. Cependant, ce schème dit-il tout ? Tout d’abord, il invite à relativiser notre interprétation : si absolutisé et diabolisé soit le mal de la nature, il n’est pas infinitisé. Autrement dit, la philosophie implicite est rationaliste (et filmiquement dramatisée), mais pas dualiste (gnostique). De ce point de vue, il est significatif que, contrairement à ce que nombre de films mettront en scène par la suite, le monstre ne renaît pas de ses cendres alors qu’on le croyait bien mort, précarisant ainsi la victoire de l’homme – voire ne laisse pas derrière lui une descendance cachée qui assurera une revanche infinie.

Nous savons surtout que, dans ses films ultérieurs, Spielberg opinera vers une vision non pas New Age, mais plus teintée de (et tentée par le) monisme : par exemple, au terme de Jurassik Park II. Le monde perdu (1997), il exclut l’homme d’une nature qu’il se doit de préserver de sa présence prédatrice.

- En fait, un ultime ternaire symbolique prophétise cette orientation spielbergienne : la relation au féminin. À l’époque, un film polémique (du grec polémos, « guerre ») ne pouvait qu’être un film d’hommes. Pourtant, le féminin s’invite non pas dans son incarnation genrée, mais dans sa symbolique. Totalement refoulé chez Quint, le féminin apparaît absent chez ce pré-adolescent asexué qu’est Matt, pour n’être pleinement intégré que chez Martin. De fait, si le schéma central demeure celui de la modernité (l’homme dominateur), le remède, lui, emprunte davantage à la douceur biblique, recyclée par les monismes : l’homme qui apprend est d’abord celui qui prend conscience de son ignorance ; quand il sait, il éprouve encore qu’il ne peut pas ; quand il peut, il expérimente qu’il ne veut pas (car il est terrorisé) ; quand il veut, il exécute, mais rate avant de réussir ; et quand il réussit, il fait appel, non pas à un bien tout-puissant, mais à la malice du mal. Enfin, nous comprenons mieux désormais l’asymétrie entre la menace et la victoire : elle relève d’une douceur innommée qui déjà de l’intérieur travaille et critique le modèle dominateur à l’époque dominant.

4) Conclusion

Deux récits mythiques de monstre marin dessinent deux relations : dans Moby Dick (Herman Melville, 1851), le capitaine Achab finit par être détruit par le grand cachalot blanc ; un siècle plus tard, dans Le vieil homme et la mer (Ernest Hemingway, 1952), Santiago, stoïque, consent à être dominé par les requins qui dévore le marlin sans se laisser détruire. Avec son grand requin blanc mangeur d’hommes, Steven Spielberg invente une troisième relation où l’homme, qui a traversé l’abîme de l’épouvante, finit par détruire ce qui a failli l’anéantir. En fait, il existe une quatrième figure, proprement théologique : le « gros poisson » qui dévore le prophète Jonas, agit pour son bien, car il est au service de Dieu (Bible, livre de Jonas, et Coran, sourate 10).

Relus symboliquement, ces quatre modèles peuvent être gradués, le troisième – Les dents de la mer – se glissant alors entre les deux premiers. En effet, dans les différentes intrigues, le monstre dévore, plus, il engloutit sa victime dans l’excès de sa gueule. Mais la mort opère son œuvre de manière très diverse. Pour Achab, le monstre mortifère qui finit par le dévorer ne fait qu’accomplir en son corps la mort qui a déjà ravagé son esprit par la haine vengeresse. Pour Martin, la violence du requin qui s’exerce sur l’émule d’Achab qu’est Quint, lui demeure extérieure et permet un cheminement vers un détachement et une sagesse plus grands. Pour le vieil homme qui, lui aussi, n’affronte squales et marlin que du dehors, la mort s’intériorise encore davantage et devient chemin pascal de renoncement à soi en vue du don de soi (c’est ainsi que son refus de fuir à New York naît de l’amour de l’autre). Il n’y a que pour Jonas, enfin, que l’engloutissement par le gros poisson converge totalement avec la mort radicale à son ego – qui répond à la radicalité de la mission divine. Cette apparente victoire de la nature et du négatif ne fait que préparer le triomphe définitif du bien et de Dieu en l’homme. Selon la loi centrale de la dialectique (hégélienne), la violence n’est totalement vaincue que par son intériorisation et sa transformation en une vie supérieure : dans le sillage de l’Apôtre (cf. 1 Co 15,55), saint Jean Chrysostome voyait dans la mort du Christ « la mort de la mort ».

Pascal Ide

[1] « Parti d’un budget de 4 000 000 $, pour arriver finalement à 9 000 000 $, le film a rapporté plus de 470 000 000 $ dans le monde et fut pendant deux ans le plus gros succès de tous les temps (devant Autant en emporte le vent, Ben-Hur, L’exorciste et Le Parrain) avant d’être détrôné en 1977 par La Guerre des étoiles » (entrée Wikipédia, consultée le 19 août 2018).

Quelques jeunes autour d’un feu, à quelques jours du début de la saison estivale, sur l’île d’Amity qui est une station balnéaire courue. Une jeune fille, Christine Watkins (Susan Backlinie), fait signe à un jeune homme, Leonard Hendricks (Jeffrey Kramer), de la suivre pour un bain de minuit. Alors qu’elle nage tranquillement, attendant que Leonard la rejoigne, elle est violemment attaquée dans l’eau et coule sans qu’on en voit la cause.

Le lendemain, Martin Brody (Roy Scheider), le chef de la police, est informé de l’accident et découvre son corps atrocement mutilé. Pour Martin, il ne fait aucun doute que la jeune vacancière a été victime d’un requin. Il décide alors d’interdire l’accès des plages. Mais il se heurte à l’hostilité du maire, Larry Vaughn (Murray Hamilton), craignant qu’on effraie les touristes sur une simple présomption. Jusqu’au moment où le jeune garçon de Mrs. Kintner (Lee Fierro) est à son tour attaqué et tué. S’engage alors une chasse aux squales qui s’achève sur la prise d’un requin-tigre. Mais un jeune océanographe venu aider Martin, Matt Hooper (Richard Dreyfuss), n’en est nullement convaincu. Il faudra que le poisson fasse une nouvelle victime et ait failli de très peu dévorer Michael (Chris Rebello), le fils de Martin et Ellen Brody (Lorraine Gary), pour que le maire cède et accepte que Martin et Matt, accompagnés par un inquiétant maniaque du requin, Quint (Robert Shaw), partent dans une quête où l’ennemi va soudain se montrer, un requin blanc de près de huit mètres, et surtout se montrer déterminé à les achever encore beaucoup plus qu’eux à le tuer. Comment vaincre une telle machine à détruire ?