Happy Birthdead (Happy Death Day), film dit d’horreur américain coécrit et réalisé par Christopher B. Landon, 2017. Avec Jessica Rothe et Israel Broussard.

Thèmes

Temps.

Sous-thèmes

Salut, autre, mécanisme de défense

Plus encore que A Beautiful Day, qui est toujours sur les écrans, le titre rimé Happy Birthdead invite à une comparaison si évidente que le héros lui-même se doit de la formuler dans la dernière scène du film : Un jour sans fin (Groundhog Day, littéralement Le Jour de la marmotte). Certes, la comparaison avec le chef d’œuvre du créatif Harold Ramis (1993) et de ses acteurs hors pair, Bill Murray et Andie MacDowell, désavantage le film écrit et réalisé par Christopher B. Landon, presque un quart de siècle plus tard : moins d’originalité, moins d’humour, moins de finesse dans le profilage des caractères, moins de travail sur l’intrigue conduisant à la bienheureuse libération, plus de personnages secondaires caricaturaux, etc. Mais Happy Birthdead n’est pas un simple Copicat en mode gore ; d’ailleurs, disons-le d’emblée, la photographie évite systématiquement le visionnage en direct de la mort pour en montrer l’effet subjectif, le réveil cauchemardesque, de sorte que nombre de films seulement classés dramatiques sont beaucoup plus horrifiques que celui-ci. Il approfondit et innove son modèle.

Le cinéaste qui s’est fait connaître par l’écriture de Paranormal Activity (2 à 4) approfondit en nous donnant à méditer le cœur de l’histoire : l’action transformante de la répétition. De fait, le paradoxe saute aux yeux : comment revivre la même journée, donc la même vie, finit-il par changer la vie ? À la limite, cette itération ferait passer du burn-out au bore-out, mais au nom de quoi le même peut-il engendrer de l’autre ?

Parce qu’elle permet d’opérer ce que les disciples de saint Ignace, dans le sillage de leur maître, appellent une relecture. En effet, le temps est ainsi structuré (par opposition à l’espace qui est réversible) que nous devons (d’abord) le parcourir de l’avant vers l’après, autrement dit vivre les événements dans leur avènement. Et l’homme, lui, est ainsi structuré qu’il doit vivre ces événements au dehors, c’est-à-dire à travers sa sensibilité, avant de les relire du dedans (nihil in intellectu prius nisi fuit in sensu, dit un axiome scolastique : « rien n’est dans l’intelligence qui n’ait d’abord été dans les sens »). Mais si nous en demeurons là, notre existence n’est plus qu’une fuite en avant superficielle qui réagit aux péripéties sans les intérioriser, ni en tirer la leçon, ni donc changer en profondeur. Notons d’ailleurs en passant que ce constat qui est vrai aujourd’hui l’était aussi à la génération précédente. Quittons l’illusion qu’a existé un âge où l’homme avait le temps et ne se vivait pas en crise permanente : la perception de l’accélération est relative à l’époque précédente ; or, depuis que l’humanité est apparue sur la terre, elle n’a cessé de se presser ; ainsi, la prochaine génération jugera la nôtre singulièrement lente, que ce soit pour la dévaluer ou pour l’envier.

Or, la répétition de la même journée introduit une nouveauté paradoxale : pour la première fois, le monde de Tree n’est pas novateur. Donc, non seulement il permet le déplacement de son attention de l’extérieur vers l’intérieur, mais ce changement de perspective devient la seule manière pour la personne d’introduire cette si désirable nouveauté. Le « jour sans fin » injecte aussi un autre dynamisme inattendu, d’ordre synchronique : il permet de placer sous verre grossissant jusqu’à être déformant les moindres détails, donc les moindres défauts, ainsi que les conséquences de nos actes, si souvent justifiées, plus, si souvent oubliées (alors que nous oublions et excusons si difficilement les errements d’autrui).

Voilà pourquoi cette répétition usque ad nauseam peut aussi conduire à une inattendue prise de conscience qui fait dire à l’héroïne : « Quand on vit le même jour, on découvre qui on est vraiment ». Toutefois, ce que Happy Death Day, plus encore que Groundhog Day, montre comme presque nécessaire, sinon normal, n’a en fait rien d’automatique. En effet, cette métamorphose, loin d’être mécanique, engage la liberté. Combien d’existences sont de mornes répétitions des mêmes scénarios mortifères : mêmes disputes sur les mêmes thèmes avec le conjoint, même plainte à l’égard des employeurs ou des institutions, même triangulation victimaire-bourreau-sauveteur, etc. Et ce qui apparaîtrait avec une cruelle évidence à n’importe quel observateur extérieur qui filmerait notre vie et la projetterait à des spectateurs (que l’on songe au récent Sens de la fête, qui nous offre une belle galerie de jeux psychologiques à la limite de la caricature) demeure caché à celui qui, englué dans ses scénarios toxiques, en tire encore assez d’avantages secondaires pour procrastiner et se nourrir de l’illusion qui fait le fond de toute acédie : changer d’extérieur (déménager, divorcer, donner sa démission, etc.) changera l’intérieur ; ou, ce qui revient au même : si l’autre (le conjoint, l’aîné, le boss, le gouvernement, etc.) change, ne serait-ce qu’un tout petit peu (me montre de l’amour, un peu de reconnaissance, etc.), alors, enfin, j’irai mieux et je pourrai changer à mon tour…

Pour expliquer le changement de l’héroïne, il faut introduire un autre élément: le sens négatif de la répétition.

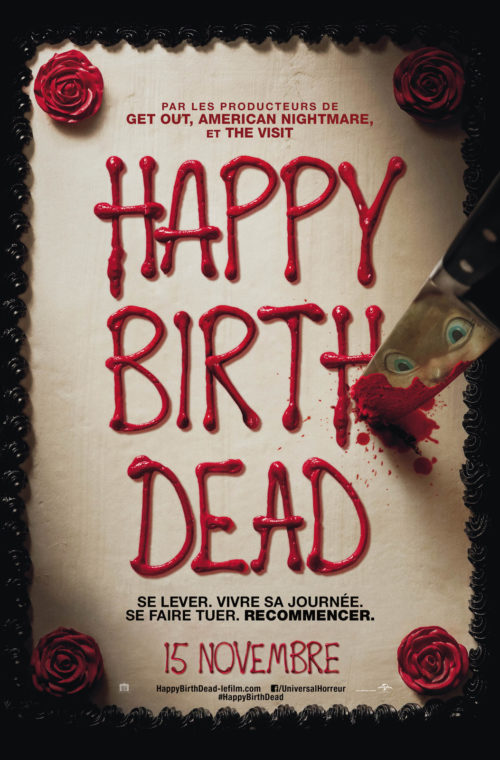

La répétition, Kierkegaard l’avait comprise comme une intériorisation et une appropriation ; et Nietzsche, de manière plus stoïcienne, mais aussi positive, comme un consentement à ce qui est (l’éternel retour du même). Nous venons d’en voir l’application. Mais elle est aussi le chiffre de l’enfermement létal. C’est ce qu’a montré Freud à travers la pulsion de mort. C’est ce qu’a suggéré Heidegger enrichi par Ricœur : si le temps est le prénom de l’être, si mon identité devient ipséité, traduisons sans jargon, si je deviens moi-même en m’appropriant mon histoire dans un récit, la répétition du même extérieur interdit le renouvellement intérieur. Le jour sans fin devient alors la fin du jour, une nuit qui est symbole de mort – cette mort qui, justement, interrompt la vie de Tree au crépuscule, alors qu’elle pourrait se produire en plein soleil. Le film montre alors la violence d’une infinitisation du temps. La répétition indéfinie du même jour est un enfer-mement. Le huis-clos ainsi créé pousse son involontaire protagoniste à s’écrier : « L’enfer, c’est le temps ». un monde où la mort est devenue impossible, permet de comprendre en creux que l’homme soit un « être-pour-la-mort », c’est-à-dire ait besoin qu’une limite soit posée à sa liberté afin que celle-ci puisse s’engager. Concrètement, qui accepterait de faire le même métier, de demeurer avec le même conjoint, etc. pour toujours ? La première image du film, qui fait inclusion avec l’affiche du film de Raimi, montre une horloge circulaire, c’est-à-dire le symbole par excellence de la clôture sans fin et sans issue. Omnia vulnerant, sed ultima non necat, quia non est ultima… (« Toutes blessent, mais la dernière ne tue pas, puisqu’elle n’est pas la dernière… »).

De ce point de vue, la menace de mort ne fait qu’amplifier un processus déjà là. Voire, elle met en scène physiquement ce que fait vivre intérieurement la répétition mortifère. Nous venons de voir que la contraction d’une vie entière dans l’espace d’une journée place une nouvelle fois sous le microscope la pesanteur insupportable des réalités cyclées. Inversement, nul ne peut concentrer toute la nouveauté qu’il veut vivre dans cette durée : notamment aimer dans la réciprocité (la réponse d’amour prend du temps, en tout cas, ne peut jamais se commander) et être fécond (qu’il est significatif que Tree exprime son amour pour Carter en s’exclamant : « Je veux avoir plein d’enfants avec lui », ce qui occupe la durée d’une vie), autrement dit la communion et la procréation, qui sont les deux significations de l’amour.

Redisons-le : la nouveauté qu’est la dramatisation de la mort de Tree, rend encore plus visible et présent le besoin de changer pour sortir de ce jour étouffant. Si, inversement, nous demeurons prisonniers des mêmes scénarios avec le même entourage, c’est que l’extérieur changeant nous donne l’illusion que quelque nouveauté surgira un jour (sans fin !) de manière miraculeuse, c’est-à-dire de manière toute exogène, sans le coûteux et libre retournement intérieur qui s’appelle conversion…

Mais on ne manquera pas d’objecter que nous accordons trop de place au temps, voire que nous nous contredisons : si l’essentiel réside dans le vécu intérieur, est-ce qu’il ne suffit pas que Patricia se perfectionne en permanence, s’améliore en ne cessant de se donner. Plus clairement que ce film, Un jour sans fin avait essayé ce scénario : Phil Connors (Bill Murray) acquiert de multiples vertus artistiques (comme jouer du piano) et morales (comme la générosité qui lui fait gratuitement sauver la vie d’un petit garçon). Or, cela ne suffit pas pour qu’il rompe avec le charme fatal de la ritournelle. En réalité, A Beautiful Day n’ignore pas cette possibilité scénaristique, mais en fait l’économie lorsque l’amant-médecin affirme en montrant les multiples lésions sur les radiographies : « Tu devrais être morte » et lorsque l’héroïne reconnaît qu’elle perd son énergie, comme si elle ne possédait que les neuf vies mythiques du chat. Cette répétition qui, dans le premier film, ne mouille pas sur les personnes, s’avère ici être, avec beaucoup plus de réalisme, une entropie qui ronge les corps et use les psychismes.

On pourrait répondre en convoquant à nouveau le principe d’incarnation : l’homme vit au dehors (en ses sens) avant de vivre au dedans (en son esprit). La profondeur intérieure et l’attention au seul présent, n’en déplaise au méditant bouddhiste, ne suffisent pas à assurer une vie pleinement humaine, mais l’amputent de l’essentiel. Il se dit une autre vérité anthropologique fondatrice, invue de Heidegger et de sa fascination pour la mort, mais qui n’est pas passée inaperçue des philosophes personnalistes (et des dialogiciens). N’en déplaise au premier, l’homme n’est pas qu’un Dasein (« être-là ») appelé à vivre authentiquement avec et pour lui-même ; il est un être avec, par et pour les autres. Certes, Tree prend conscience et change. Mais est-ce pour mieux se posséder ou pour mieux se donner ? La métamorphose ne sera irréversible que lorsqu’elle la conduira à se décentrer d’elle.

Or, cette leçon vitale est mesurée par le temps. Si le même jour calendaire se répète indéfiniment, Tree, en revanche, ne cesse de progresser. De fait, sa mutation interne lui a demandé un peu plus de deux semaines et de 16 morts. Comment dès lors pourra-t-elle fructifier dans une relation avec l’autre qui, lui, ne bénéficie que de l’espace d’une journée ? L’héroïne est déjà immensément chanceuse que son petit ami d’un jour, ou plutôt d’une soirée, puisse, après un délai si bref, l’aimer au point de lui accorder toute sa confiance en croyant sa rocambolesque aventure et lui proposant la juste issue (découvrir son tueur), voire, de lui donner sa vie. Seul un monde pressé comme le nôtre vit dans l’illusion qu’une personne est capable de changer aussi vite et aussi profondément dans l’empan d’une journée… Quoi qu’il en soit, Tree comprend enfin que, si elle a besoin de toute sa vie et non pas d’une seule journée, c’est qu’elle veut pleinement aimer et être féconde, donc sortir de son narcissisme destructeur d’elle-même et d’autrui. Un jour sans fin suffit pour celui qui ne vit que pour lui. Mais à qui accueille pleinement l’altérité et veut s’engager fidèlement, il faut impérativement l’altérité du temps et donc son extension infinie. Les deux symboliques traditionnelles du temps, circulaire et linéaire, acquièrent ainsi une signification éthique : l’égoïsme est clôture sur soi comme le jour sans cesse revenant est clôture du temps ; l’altruisme est extase de soi comme la droite du temps est ouverture à la surprise de l’événement. Une nouvelle fois, la temporalité est beaucoup plus qu’un cadre (extérieur) : il est ce qui déploie l’être du dedans ; il est pour le moderne ce que le devenir était pour les Anciens.

Dès lors –avec l’introduction de la mort violente et celle de l’usure somatopsychique –, nous touchons la troisième innovation du film, qui enfin est heureuse : l’amour-don. Groundhog Day célébrait l’amour romantique, tout en ouvrant à la sortie de soi – superbe scène où Phil sculpte gratuitement le visage de l’aimée dans la glace –. Plus explicitement et surtout plus radicalement, A Beautiful Day met en scène cette donation de soi, jusqu’à l’offrande immolatrice. Assurément, Tree a plus que des excuses à avoir élaboré ses scénarios de défense. L’intrigue nous l’explique avec une limpidité presque naïve : la mort brutale et traumatique de la mère proche jusqu’à la complicité, voire la fusion – sous-tendue par l’identité du jour-anniversaire – ; un père sans doute peu expert en expressivité, voire peu empathique (ce gros nounours se contente de toucher la main de sa fille qui vient de témoigner d’un bouleversant revirement). Dès lors, l’héroïne s’est anesthésiée dans le déni, la fuite et la destruction – à la mesure de la souffrance qu’elle ne veut et surtout ne peut éprouver, mais aussi de l’énergie qui est la sienne. Voire, l’on soupçonne que, pour chloroformer sa vie passée, elle en a épousé l’exact contre-type : « Si maman vivait aujourd’hui, elle ne serait pas fière de moi », finit-elle par avouer à Carter. Or, le spectateur ne peut pas ne pas se stupéfier de la volte-face de Tree. La matinée où tout bascule, elle pose une multitude d’actes altruistes, tous plus surprenants les uns que les autres : signer la pétition pour la Terre, prévenir les étudiants de l’arrosage et le dormeur d’un torticolis, etc., etc. La peste doublée d’une garce ne serait-elle donc qu’un masque dissimulant la personne généreuse qu’elle demeure et dont elle a probablement puisé le modèle chez cette mère qui lui fut enlevée si injustement et lui manque si cruellement ? D’ailleurs, lorsqu’elle lance à Gregory, son amant d’un jour (!), que sa femme attristée l’aime tant, ne serait-ce pas en écho de ce qu’elle a vu et vécu de l’amour de ses parents ?

En fait, le vrai retournement opéré par Tree se produit auparavant, et là se concentre la plus belle trouvaille de ce conte doux-amer : la brusque prise de conscience que tuer l’assassin et donc rendre au temps son irréversibilité, serait aussi tuer son sauveur et leur possible amour. Ce qui la conduit à donner à son tour sa vie avec la même radicalité que Carter : en la perdant. Mais un doute nous étreint soudain : sa motivation est-elle intéressée ou désintéressée ? Tree agit-elle pour lui, en lui rendant la vie, ou bien pour elle, en se donnant une raison de vivre ?

D’abord, ce que nous venons de dire d’un passé très probablement généreux écarte le premier membre de l’alternative qui contredirait une constante orientation vers l’autre. Ensuite, rien n’atteste qu’elle était auparavant amoureuse ; tout, au contraire, plaide en faveur d’un certain mépris pour ce gentil garçon dont le prénom même lui échappe. Enfin, c’est maintenant que l’amour authentique naît : en acceptant d’être touchée par l’immense et gratuite preuve d’amour que lui offre Carter, soit, au maximum, elle prend conscience d’un amour germinatif soit, au minimum et plus vraisemblablement, elle le laisse jaillir en gratitude pour son sauveur (ce qui requerra un discernement pour la préparation au mariage…).

Quoi qu’il en soit de la source de ce possible grand amour, Tree pose trois actes décisifs où converge tout son changement salvateur. Primo, elle donne en retour sa vie pour celui qui l’aime. Précisons à ce sujet, suite par exemple à la fiche sur Au revoir là haut, que sa pendaison n’est pas un suicide parce que son intention ne porte en rien sur son élimination, mais sur la protection de Carter. L’expérience de découplage des deux fins l’atteste : si la jeune fille pouvait sauver son ami autrement, elle n’attenterait pas à son existence.

Secundo, Tree convoque toute son intelligence. L’amour n’est pas un dieu aux yeux bandés. Ainsi que nous l’avons vu, le héros avait déjà anticipé et signifié son amour par un acte de confiance inconditionnel (entrer dans l’histoire de Tree et, aidé par ses théories sur les rêves, y adhérer sans l’ombre d’une hésitation) qui le conduit à un scénario créatif (bénéficier de sa longueur d’avance pour retrouver et arrêter son assassin). Ce que l’héroïne accepte, puis refuse au nom de son inefficacité prétendue, et finit par retrouver dans la confiance désormais réciproque, lorsqu’elle quitte enfin sa clôture narcissique.

Tertio, Tree prend en main jusqu’au bout son salut. On pourrait l’interpréter comme la tentation pélagienne des temps modernes et la tentation féministe de notre époque – dernier déplacement : le héros devenu héroïne n’est plus une faible femme qui a besoin d’un mâle plus aguerri pour affronter le méchant (qui, déplacement oblige, est une méchante). Mais on peut aussi relire cette belle capacité d’initiative dans l’autre sens comme le refus de toute victimisation.

Ainsi, la métamorphose opérée par Tree mobilise tout son être : son affectivité (se laisser toucher par l’amour-don de Carter et lui répondre en retour), son esprit (la reconnaissance d’un plan qu’elle n’a pas inventé) et sa volonté (devenir proactive de son avenir au lieu d’être seulement réactive à son passé). Comment une telle entrée dans l’altérité intérieure n’induirait-elle pas l’entrée si désirée dans l’altérité du temps ?

Le pape François a exprimé dans une loi simple et éloquente ce que ce film met en scène de manière distrayante et même pédagogique : « Le temps est supérieur à l’espace » (Evangelii Gaudium, n. 222-225). Qu’on ne s’y trompe pas ! Ce film à petit budget demeure un petit film face à son grand aîné. La longueur de notre critique n’est pas proportionnelle à l’importance du film, mais aux questions qu’il soulève : sur le temps et l’accès à notre moi guéri et prêt à se donner. La sortie de la boucle temporelle désespérante, qui est l’entrée dans une temporalité linéaire innovante, est l’effet autant que le symbole d’une liberté qui cesse de s’enfermer dans ses scénarios mortifères afin de s’ouvrir à l’imprévu béatifiant autant qu’exigeant de l’amour. Happy Birth-Day !

Pascal Ide

Lundi 18. Après un double ratage prémonitoire du générique visualisant le logo du producteur Universal Pictures, le premier plan fixe une grosse horloge avant de nous montrer le réveil glauque de Patricia « Tree » Gelbman (Jessica Rothe) dans la chambre d’étudiant de Carter Davis (Israel Broussard), après une nuit de débauche dont elle ne se souvient plus. En sortant, elle croise successivement un jeune homme à Ray-Ban qui la dévisage insolemment, une militante pour la sauvegarde de la Terre qu’elle méprise, deux jeunes installés sur la pelouse du campus qui se font asperger par l’arrosage automatique, entend une alarme de voiture qui se déclenche automatiquement, voit un groupe de chanteurs dont l’un s’écroule sans crier gare, un ex qu’elle éconduit avec humeur, rencontre une amie, Danielle Bouseman (Rachel Matthews), qu’elle traite aussi cavalièrement, tombe sur sa coloc, Lori Spengler (Ruby Modine), dont elle ignore avec mépris, le cadeau d’anniversaire, un pancake, arrive en retard au cours de physique quantique, Gregory Butler (Charles Aitken), dont on découvre qu’elle est l’amante, etc., etc. Jusqu’au soir où, après avoir oublié le dîner d’anniversaire de son père, David Gelbman (Jason Bayle), elle tombe seule, dans un tunnel obscur, sur une mise en scène de ce même anniversaire et sur une personne affublée d’un masque représentant un gros bébé inquiétant à force d’être imperturbablement hilare, qui l’agresse à l’arme blanche. Après s’être défendue, Tree succombe sous les coups du meurtrier…

Du moins, c’est ce qu’elle croit, parce qu’elle se réveille aussitôt en sursaut dans la chambre de Carter, sort, croise successivement un jeune homme à Ray-Ban qui la dévisage insolemment, une militante pour la sauvegarde de la Terre… Bref, Tree revit exactement les événements de ce qu’elle pense encore être la journée de la veille. Devra-t-elle aussi mourir de la même horrible manière que ce lundi 18 ? Devra-t-elle répéter indéfiniment cette boucle temporelle doublement tragique (par sa fin et son absence de fin) ? Pourquoi ce jour et pas un autre ? Et surtout comment en sortir ?