Au travers des oliviers, drame franco-iranien d’Abbas Kiarostami, 1994. Avec Hossein Rezai, Zarifeh Shiva, Mohamad Ali Keshavarz, Farhad Kheradmand.

Thèmes

Amour, unité.

La vie est à l’image du tremblement de terre qui, tuant vingt mille personnes en juin 1990, a ravagé cette région septentrionale de l’Iran que nous allons peu à peu découvrir. La secousse tellurique a tout détruit. Autrement dit, elle a fait passer l’unité que l’on croyait solide et stable à un morcellement qui n’en finit pas.

Ainsi, le film rejoue les scènes d’une précédente histoire. Et si cette confusion brouille objectivement les frontières entre la vie et la fiction, elle injecte subjectivement dans le spectateur une confusion qui engendre un nouveau déchirement.

De même, blessé par son histoire passée, le héros ne cesse de la répéter, mais en creux : il se refuse à jouer au maçon ; il construit des maisons, alors qu’il n’en possède même pas une. Tel est aussi peut-être le sens de ces scènes itératives qui mettent la patience du spectateur à rude épreuve. Le psychanalyste aura beau jeu d’y lire la répétition propre à la pulsion de mort. En effet, chaque récidive atteste un complexe inassimilé : un blocage culturel interdit de dire « Monsieur » ; un blocage psychologique interdit de dire le nombre exact de morts… Une scène, particulièrement, suscite l’ire par sa longueur. Elle nous représente l’univers fragmenté latéralement autant que verticalement : les lignes droites qui isolent sont à peine tempérées par une assiette ronde à souhait déposée sur la droite.

Par ailleurs, la voix des morts n’est rien d’autre que l’écho des mots insignifiants du quotidien (« Bonjour », « Au revoir »), loin des termes créateurs de la vie. Seul le réalisateur s’en contente.

En outre, nombreux sont les plans où la réalité n’est contemplée qu’à travers la perspective non seulement limitée, mais éclatée, d’une vitre de voiture. Le réel n’est jamais immédiat, mais toujours travaillé par un film ou filtré par un regard extérieur. Ainsi, dans l’une des premières séquences, le décor nous apparaît longuement et de manière déstabilisante, sur fond de dialogue, sans que les observateurs soient dévoilés.

Cet émiettement de l’unité continue à se réfracter à travers les autres transcendantaux. Par exemple, le bien ou le vrai. Le jeune héros, Hossein Rezai, sort d’une déception amoureuse. Or, les hasards le conduisent à jouer, dans le film, une dispute d’amoureux… avec celle qu’il aime, mais dit ne pas l’aimer en retour. De même, la jeune Tahereh qu’aime Hossein n’éprouve-t-elle pas de la difficulté à voir clair en son cœur ? « Il y a plusieurs dimensions dans la vérité – affirme Abbas Kiarostami. Tous les mensonges ont aussi une part de vérité. Ils sont des variations différentes de celle-ci ».

C’est donc sous le chiffre du multiple et de la dissémination que se construit ce film si déroutant pour nos sens en quête de sens.

Ce primat du multiple pulvérulent est-il l’alpha et l’oméga du film ? Une espérance de sortie hors de cet éparpillement inquiétant et dévitalisant semble se dessiner. Et cette espérance naît elle-même de l’amour.

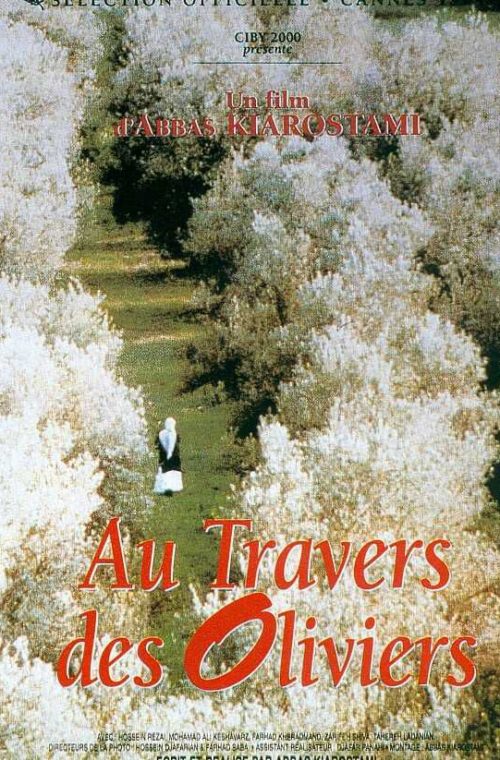

Continuons de filer l’événement devenu métaphore qui sous-tend toute l’intrigue. Le tremblement de terre ne peut déraciner les oliviers et la vitalité de cet arbre important pour le Coran se déploie dans ces vergers qui s’étendent à l’infini. De même, le séisme de l’amour blessé de Hossein ne peut déraciner son aspiration à l’amour, voire sa fidélité. Malgré les multiples rebuffades, le jeune maçon continue à croire encore et toujours à l’amour de celle qu’il aime. À l’instar des oliviers, l’amour est éternel.

En effet, loin de se réduire à une passion qui dure ce que durent les roses, l’amour d’Hossein s’identifie à un don décentré de lui-même : « Je veux que tu sois heureuse ». Loin d’être emprisonné dans une idéalisation illusoire, Hossein a compris qu’il pourrait rencontrer une fille « mieux », au point même qu’il le lui dit. Loin de subir le torrent impétueux de la passion, Hossein a choisi de chérir sa bien-aimée : son affection surgit de plus profond que la seule affectivité, un cœur libre pour aimer.

L’amour se décline d’ailleurs de multiples manières. Le nouveau réalisateur, Keshavarz, manifeste une patiente bonté avec les enfants ou avec Azim, le jeune acteur bégayant. L’ancien (Farhad Kheradmand) qui les suit voit son zèle. Peut-être le jeune Hossein puise-t-il aussi dans cette générosité comme paternelle son énergie. De même, l’amour du maçon adopte la forme de l’humilité : c’est par amour pour elle que le jeune homme consent à de multiples humiliations, comme celle d’être traité à l’égal d’un domestique.

De même, grâce à l’amour, Hossein est prêt à dépasser la morne répétition où l’enferme la mésestime de soi : alors qu’il se dérobe à sa profession de maçon, pour celle qu’il aime, il accepte de la reprendre.

Enfin, « l’amour croit tout », écrit l’Apôtre (1 Co 13,7). Inversement, la répétition fait le lit de la désespérance. Or, face à celle qui apparaît au chant du coq et dont le trait de caractère le plus patent est un entêtement orgueilleux et taciturne, jamais Hossein ne se décourage. Surtout, la scène ultime autant que sublime, laissée ouverte à l’interprétation du spectateur, est, selon moi, le symbole très discret et très puissant de cette espérance que seul l’amour, plus fort que la mort, offre. Hossein et Tahereh sont séparés, ainsi que le soulignent les lignes droites comme les ombres des arbres. Pourtant, il l’aime et ne veut pas la perdre. Certes, il est près de se décourager et nous nous essoufflons à le suivre autant que lui à la suivre. Face au mortel silence de sa bien-aimée, il se répète : la réalité serait-elle donc aussi peu vraie que le cinéma ? La femme serait-elle donc une espérance déçue ? Mais voilà que, sur la colline balafrée, comme blessée, Tahereh monte, lentement, vers la lumière. Hossein s’arrête. Et disparaît derrière l’horizon. Est-ce fini ? Rien n’est moins certain. La rencontre appartient au mystère. Et si, pour le cinéaste mystique qu’est Kiarostami, cette poursuite inlassable renvoyait à la course folle du Cantique des Cantiques ?

Soudain, Hossein et Tahereh réapparaissent au loin. Le jeune homme se met à courir, dans la confiance, sans voir celle qu’il aime. Nous passons alors de la totalité close du narcissisme découragé à l’infini de la bravoure aimante qui espère toujours : dépassant l’obstacle de la colline, nous redescendons dans une plaine parsemée d’oliviers qui est intouchée par le séisme. Désormais, la caméra ne bougera plus, comme adoptant le point de vue de l’éternité qui est celui de l’amour ; de loin, les sons deviennent inaudibles, laissant place à la musique sans mot et supralangagière de l’amour. Hossein descend en courant, semble un moment la rejoindre ; Tahereh hésite, comme si elle se retournait. Et, alors que la musique rythme gaiement le pas, le voilà qui revient, traçant son chemin dans cette herbe aux milles teintes changeantes, comme l’amour s’imprime dans la vie. « L’œil fixe ces deux personnages jusqu’au vertige, jusqu’à s’apercevoir qu’il n’identifie plus que deux taches en mouvement, deux touches de couleur abstraites. Que se passe-t-il à cet instant ? Mystère de la vie, et de l’art [1] ».

Ainsi l’amour apparaît comme le remède à l’universelle atomisation. Il dénonce l’individualisme qui est la cause de l’éclatement : « Si chaque personne a sa maison, explique Hossein, cela signifie que les pieds sont dans l’un et la tête dans l’autre ». Si le vieux réalisateur a tôt fait de pointer la grossièreté du sophisme, il ne réfute pas le symbole efficace d’unité que l’amour emporte avec lui.

Tout en rendant témoignage à son pays, le film de Kiarostami présente une portée universelle, discrètement mais réellement subversive. D’un côté, nous croisons ceux, jeunes ou vieux, qui ont tout (con)cédé à l’institution et, en tuant leur capacité d’émerveillement, ont assassiné l’amour en leur cœur : « Le froid, le chaud, peu importe », dit un moment une vieille iranienne. De l’autre, sous couvert de tirades naïves (« Il faut mélanger les riches et les pauvres »), Hossein fait passer des convictions profondes et dénonce les passivités mortifères. Big Brother nourrit deux haines viscérales : contre la libre parole créative et contre l’amour (ou l’amitié). Attestant la transcendance inaliénable de la personne sur le système ou sur le « gros animal » (Platon), ils en constituent les seules menaces efficaces. Hossein a choisi l’amour pour sa bien-aimée, envers et contre tout, et son vecteur obligé, la libre expression (logos) de cet amour.

Pascal Ide

[1] Vincent Rémy, « Au travers des oliviers », Télérama, 2350 (25 janvier 1995), p. 24-27.

Une équipe de cinéma s’installe, parmi les oliviers, dans un village du nord de l’Iran qui, en juin 1990, vient d’être dévasté par un tremblement de terre. Keshavarz (Mohamad Ali Keshavarz), le réalisateur du film qui s’intitule Et la vie continue, est à la recherche de ses acteurs. Le cinéma fait rêver les enfants d’une école, qui participeront à la production ou assisteront au tournage. Mme Shiva (Zarifeh Shiva), la première assistante, organise un casting. Les jeunes filles en voile s’imaginent déjà devant la caméra. Le réalisateur retient en particulier Tahereh (Tahereh Ladanian) et quelques-unes de ses amies. Hossein (Hossein Rezai), un jeune maçon, est engagé comme assistant pour remplacer Azim (Azim Aziz Nia), l’acteur amateur qui devient bègue dès qu’il s’adresse à une femme.